近年、人口減少や少子高齢化を背景に、持続可能性の観点から、都市のコンパクト化やストック型社会に向けた提案が行われている。我が国においても今まで使われてこなかった公園や道路といった公共空間のみならず、公開空地といった民地の利活用も推進されている。なかでも街路空間は、著名な祭りをはじめ、多様な市民活動を支えるオープンスペースの一翼を担う重要な空間であり、地方都市の景観を代表するものである。

本研究では街路空間の有効活用方法に着目し、近年すすめられている新たな活用事例、社会実験などについて参与的・実践的に関わり、その実情を明らかにすることを目的とする。これからの地方都市における豊かな街路空間の創出・育成方法についての知見を得ることをめざしたい。

「街路空間」の定義を、①空間的特徴の観点、②活動の観点から行なった。「街路空間」は都市における通りのうち「①空間的特徴として、歩行者優先の「みち空間」と、公開空地や公開空地等の「沿道空間」が一体的に歩行者の利用に開かれている、②活動として、交通・移動に加えて、来街者や地域組織が主体的に導入する多様な活動を受け入れる」とした(図1)。

定禅寺ストリートアライアンス社会実験2022

広域の空間的形態として都市の市街地構成を捉えるマクロな視点から、市民活動の実例からの考察や仙台市内で行われた社会実験(図2)からの考察といったミクロな視点へ研究を進めた結果、来街者が交通・移動のみならず、主体的に多様な活動が行われるためには、街路空間周辺の地域組織や事業者、行政といった関係者各位の連携が街路空間の有効活用方法に大きく関わってくるとまとめる。

青葉通「沿道利活用」社会実験2022

近年、生活景や里山景観と呼ばれるものへの関心が高まってきている。持続可能な開発目標(SDGs)を待たずとも、我が国は自然と人間の営みの歩調をあわせる循環型社会が構築されてきた。

本研究では、宮城県丸森町において起こっているメガソーラー発電設備の開発にかかる地域の実情を明らかにし、同様な状況にあると思われる多くの中山間地域の変容状況を推察しつつ、その生活景に及ぼす影響について考察する事を目的とする。

全国各地の市町村は、景観行政団体として景観計画を定めた。しかし景観保全の実効性には課題が多い状況にある。宮城県丸森町でこの問題を考える好例として2地区を視察し、特に開発後の設置影響について注目が集まっている耕野地区において、地区内11行政区の区長にアンケートをとる事で、どのような影響が起こっているかを明らかにした。問題点を感じている声は少なくなく、特に井戸水の枯渇のような具体的な被害に至っている家もあるなど、看過できないエリアも存在する。一方、山の管理ができているかで一定の評価をする声にも配慮せざるを得ないなど、その苦悩と人々の分断が指摘された。

再生可能エネルギーという技術の進歩が環境の悪化を促進してしまうのは本末転倒である。未来を思う再生可能エネルギーと過去からの生活景を継承する人々の意思を良い状況に着地させる、総合的に地域環境を活かす方法を、引き続き考えなければならないだろう。

本邦の地方建築には、大谷石や鉄平石など天然石材を活かしたものがみられる。共通することは、石質の特徴を巧みに利用し明治期以降、建材利用を目当てに積極的に採掘・加工され、都市の需要を満たしつつ、産地周辺の民家等建築にも利用され、地域の特徴的な建築として現在に至っていることである。

本研究は陸前地方 の天然スレート民家を本研究の対象とし、屋根の葺き替えに注目し、現地調査と資料調査からその成立過程を明らかにすることを目的とする。一方、宮城県南三陸町入谷地区は、以下の2点において本題を研究するのに適している。

① 中山間集落にあって、自然災害等による滅失が少なく、よって天然スレート民家が集中的に現存し、地域的特徴がよく遺っている。

② かつて石材採掘を行っていた遺構が残存し、そのことを示す古史料を地区内の民家が所蔵している。

この地区の農家の屋根が天然スレートに葺き変わっていく過程を明らかにすることは、集落空間への影響の一端を捉え、以後の天然スレート民家研究に対して、幾許かの視座を与える可能性がある。

そこで石材採掘に関する史料解読分析(第2章)、入谷地区の天然スレート民家の分布状況(第3章)、葺替え工法と家屋改造および生業との関係(第4章)および具体事例の家作考証(第5章)について検討を進めた。単様にみえるスレート屋根群は、集落の多様な機微を表出していることを調査から得た。さらに屋根替えにおいては、恒久素材に葺き替えただけの家作行為ではなく、生活様式と社会事情の変化、さらに生業との密接な関係の中で変容した民家の様相を呈していることを明らかにした。その様相は、茅刈り場の利用形態にも影響をおよぼし、屋根以外の村落景観にも波及していたことが露わになった。

写真上 南三陸町入谷の天然スレート民家とその景観

写真下 入谷地区に残るスレート開発にかかる古文書

*ノーマルデザインアソシエイツ(建築設計事務所)主宰,社会人修士/おもな参考文献|1) 石田潤一郎:INAX ALBUM5 スレートと金属屋根 1992 2)谷口大造:宮城県における国産天然スレートの利用過程と意匠について, 日本建築学会大会梗概集 1988 3)立川日出子:三陸地方における天然スレート屋根の普及と施工, 神奈川大学院歴史民俗資料研究 第 3号 1998 ほか

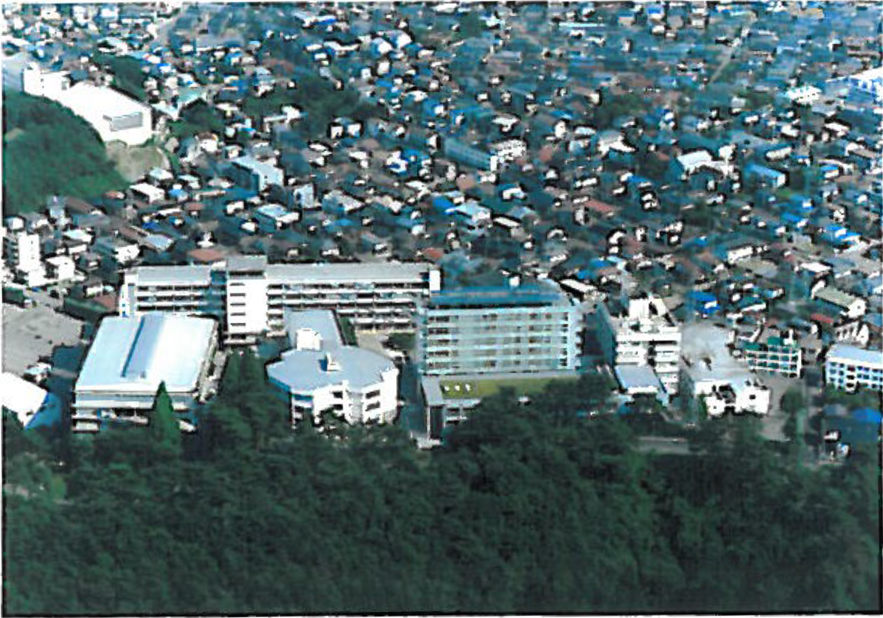

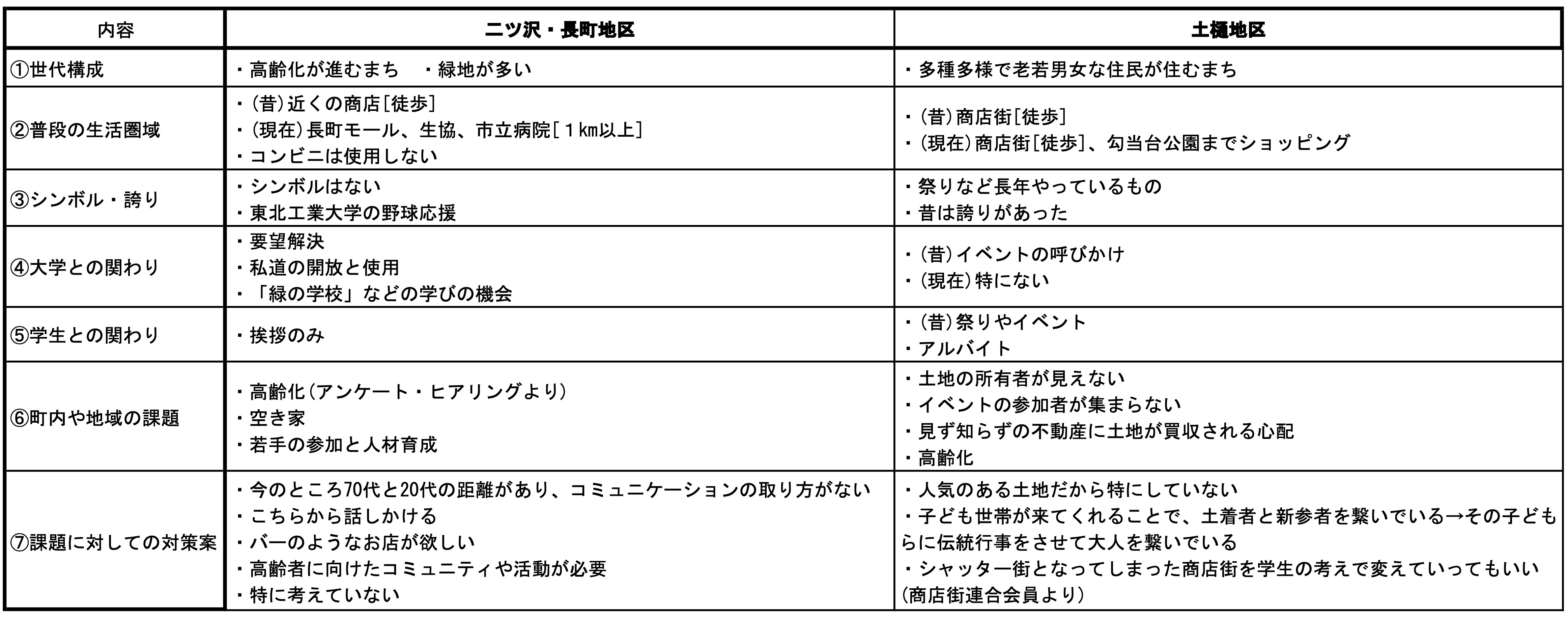

生活圏域からみたキャンパスタウンの比較考察−仙台市における郊外開発と世代構成に着目して−昨今、少子高齢社会の到来が起きている一方で、都市中心部への人口集中が進んでいる。仙台市は震災以降、都市中心部の人口が増加し、密度も高まっている。また東北の中心拠点として発展してきた今日、支社や学校が多いことから流動人口が年間4〜6万人の推移がある1)。そのため、都市には多様な人々が暮らす生活圏域が存在している。仙台市の場合、「学都仙台」と呼ばれる歴史的な背景があり、大学が多い特徴から大学を地域拠点とした圏域が存在する。都市を特徴づける言葉(イメージ)の多くは、長い間変わることなく使用され続けてきたが、流動人口や都市の新陳代謝が高い昨今ではそぐわず、新しい造語・意味をさらに追加し、より都市イメージを曖昧にしている現状がある。

生活圏域に関する研究では、都市を面的にとらえた研究があり、GISを用いて生活利便施設を8分類29種類に分類しているが、生活圏域の中心となる拠点からの分析がされていないことから、本研究では、生活圏域の各都市にあった特徴となる拠点をとらえる必要があると考える。

そこで本研究では、仙台市における郊外開発と地域の世代構成に着目して、都市の特徴である大学を地域拠点としたキャンパスタウンの生活圏域の現状を比較考察を行いながら明らかにすること、加えて、多世代が共存しているまちにおける世代人口や生活圏域、協力関係を明らかにすることを目的とする。なお、本研究では、物理的にキャンパスがその地に位置し、居住地が開かれつつ、そのほかに生活に必要な施設があるまちのことをキャンパスタウンと定義し、生活圏域とは、生活に関する諸機能を維持された近隣住区、地区の範囲のことを指し、時間距離で1時間前後を目安とする。

本研究では、仙台市の都市の特徴である大学を中心拠点とした生活圏域に関する比較考察を行う。そのために、生活圏域を人口流動と大学立地の周辺状況に分けて見ていく。人口流動は、市のデータや、国勢調査のデータを基に、ArcGISで流動性を可視化させ、仙台市を俯瞰した図を作成し、分析する。また、大学立地の周辺状況は、まず大学の変遷を整理し、図の作成、ニュータウン事業時期を整理、用語の定義などを行い、ArcGISを用いて大学の門を中心に半径500m 圏域を設定する。さらに、生活利便施設のデータを反映させ、集計し、大学周辺の生活環境の実態を見る。作成した図の分類・考察し、ヒアリング対象地域を選定した後、核となる住民へヒアリングを行う。

本研究では、大学を一つの生活圏域の拠点としてとらえた時に、以下のことが明らかになった。

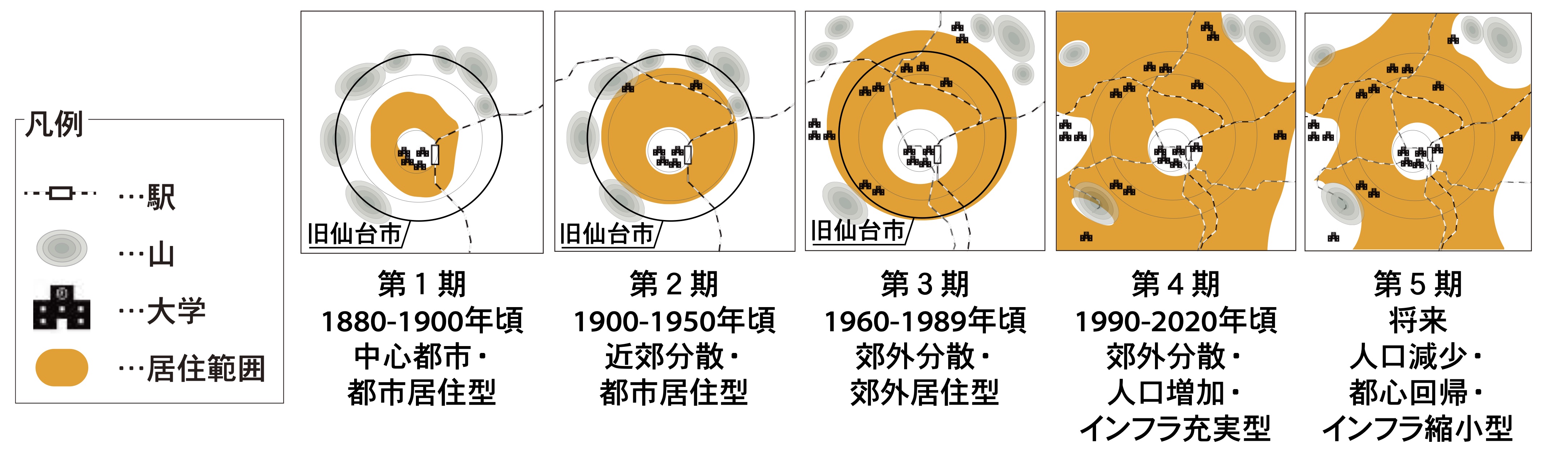

1.仙台市は、東二番丁を中心に近郊部・郊外部と広がりを見せ、郊外開発とともに都市が広がっていった(図1)。伴い、大学も移転・建設をし、その範囲は 直径20km圏に20校以上の大学が立地する都市が形成された。

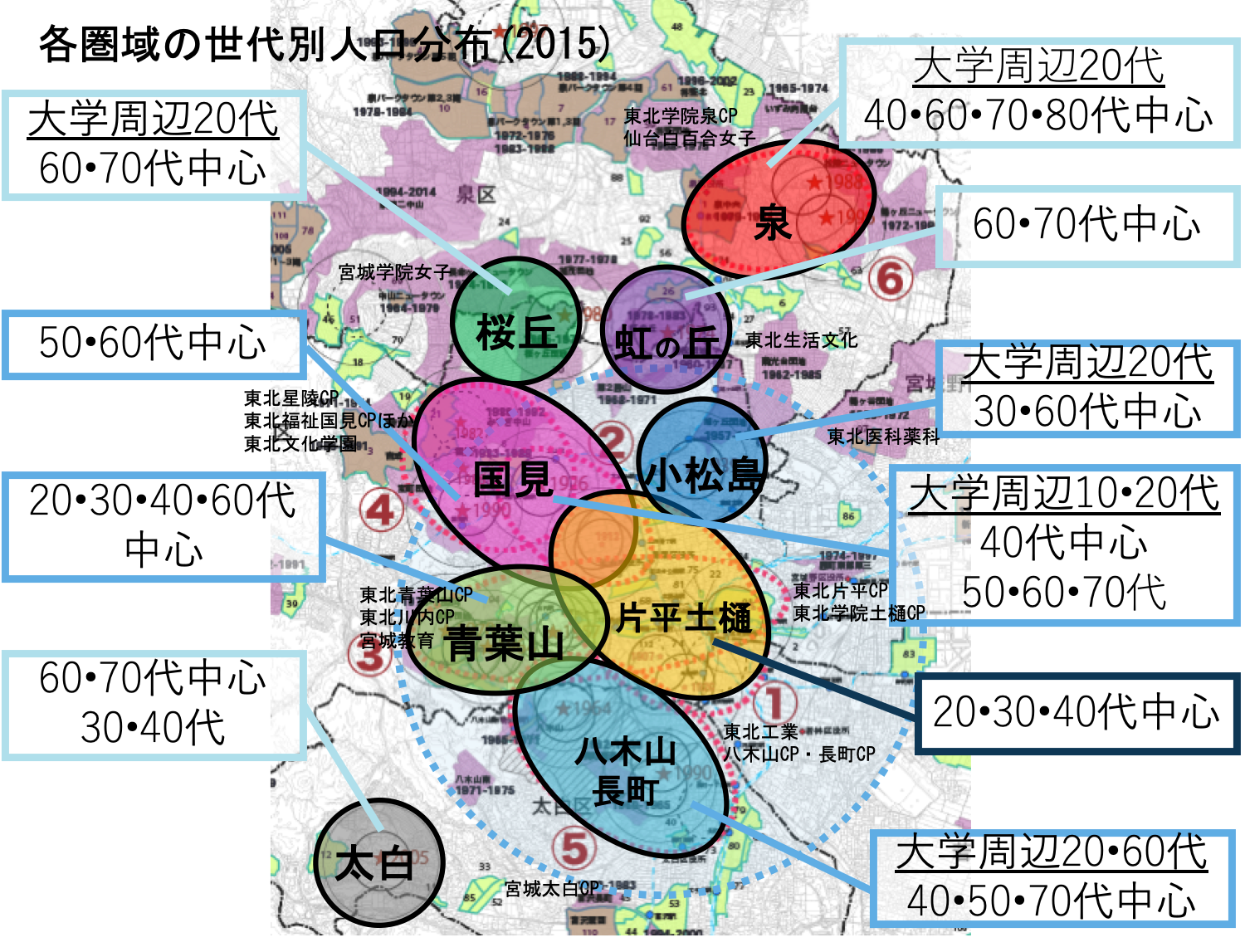

2.各大学が立地する生活圏域の周辺施設や人口分布では、都心部は、購買施設、教育施設、福祉医療施設が多く、20〜40代が中心に分布していた。近郊部・郊外部では、レクリエーション施設が多く、 20代・60代を中心に分布していた(図2)。

以上から、都心部・近郊部のキャンパスタウンにおける大学の役割は、大学と地域の共助関係を築くことであると考える。また、今後大学移転が起きるまちでの長年築き上げたものが消滅してしまうことを懸念する。

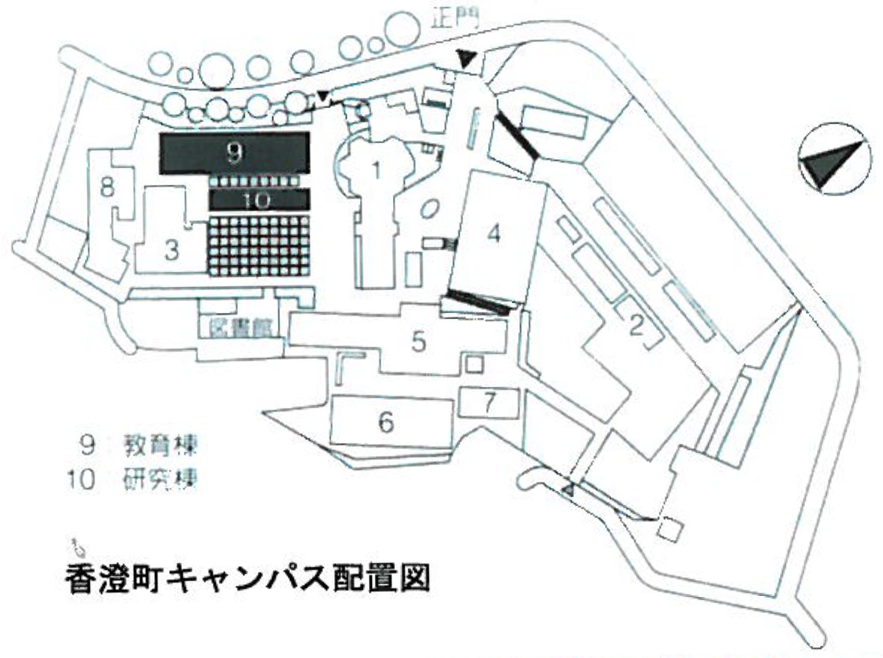

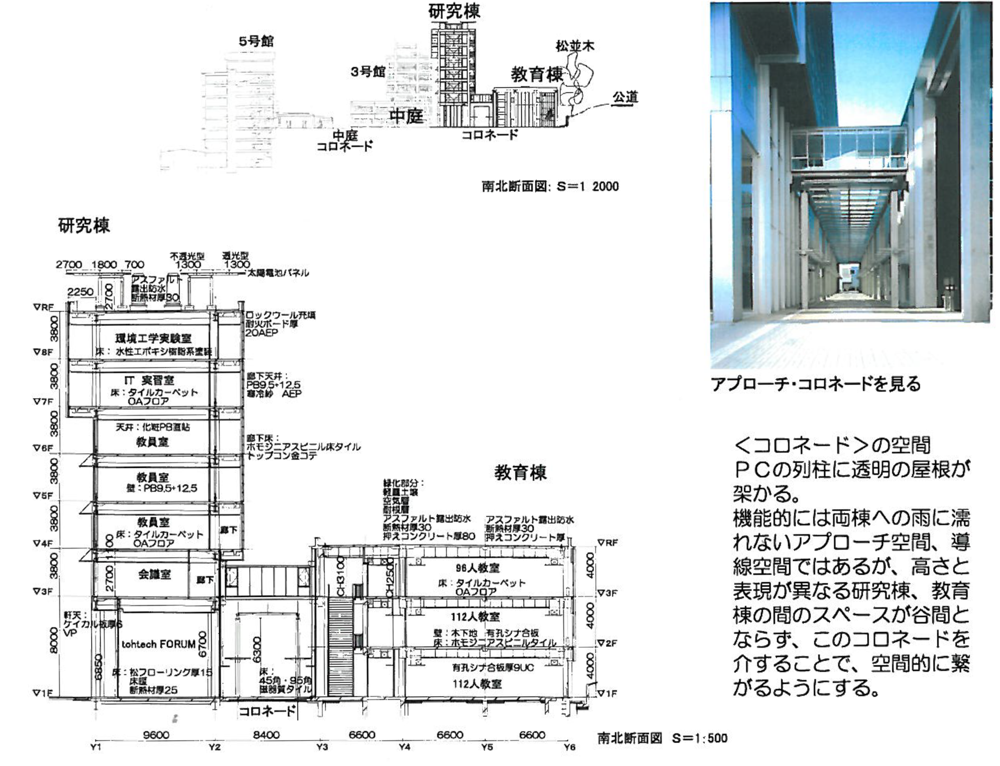

平成13年度から本学6番目の学科条件を理論的に分析しながら手間「環境情報工学科」が開設された。この新学科開設にあたり、香澄町キャンバス内に新学科のための研究棟及び教室群の建設が計画された。この新棟計画に向け、新棟建設委員会が学長のもとに設置され、平成12年7月に発足した。二瓶教授は、この建設委員会の委員の-人として専門的立場から建築計画に関わることとなった。

この研究の目的は「本学及び新学科を象徴するような、そして学内の人々に本学のシンボルとしてイメージされるような建築を提案する」ことを課題とした二瓶研究室の研究プロジェクトに参画し、設計のプロセス・手法・技術・ディテール・表現方法を学ぶ。同時に課題に沿って研究・提案を行うことである。

新棟計画の基本方針として新学科設立の主旨を踏まえながら、理念に基づいた計画とする。理念の実現へ向けて従来の箱型建築の観念にとらわれず、新しい発想で取り組む。1.研究環境と教育環境、各々の機能と独自性を重視する。2.研究棟に2層吹抜けの多目的スペースを提案する。3.周囲との関係に留意し、調和のとれた環境をつくる。4.環境へ配慮した計画。以上を基本方針とする。基本方針に基づくデザイン展開の進め方は与えられた条件を理論的に分析しながら手間をいとわないで何案もつくる。それらを比較検討しながら最適解を見つける。答えは一つではなく、総合的に見てバランスのとれた案を発見することが重要である。案を図面化し、更に模型化して検討する。図面及び模型は徐々にスケールアップし、デイテール・仕上げ材・工法など総合的に検討を行う。問題がある度にフイードバックする。

デザインの展開の経過と内容

平成12年度はエスキススケッチに基づいたCADによる基本計画図の作成。平成13年度は図面の内容を検討・吟味するための模型制作を主に行う。

平成12年度はエスキススケッチに基づいたCADによる基本計画図の作成。平成13年度は図面の内容を検討・吟味するための模型制作を主に行う。

1.計画図面の制作

・平成12年10月6日案(第4回新棟建設委員会資料)

・平成12年10月26日案(第5回新棟建設委員会資料)

・平成12年11月10日案く第一次案>(第6回新棟建設委員会資料)

・平成13年2月2日案く第二次案〉

・平成13年2月22日案く第三次案〉(第8回新棟建設委員会資料)

2.演出空間も模型制作

・コロネード空間(S=1/50)

・研究棟屋上牢間(S=1/50)

・垂直動線空間

研究棟外部階段(S=1/50)

教育棟外部階段(S=1/50)

創造過程についての若干の考察について

この新棟計画では質の高い建築二く建築>を目指し、そこに至る過程で膨大な量のエスキス図をつくり、更には模型によるスタディを重ね吟味をおこなってきた。このことはく建物>からく建築>へ至るプロセス=創造過程を含んでいることを意味する。これらの流れのなかでは、手間・労力を惜しんではならない。これは、必要条件である。ただ時間をかければ良いということでもない。「建築家」の「建築に対する熱意」も当然必要となるが、この熱意を何故持てるのか、持ち得るのか。より高い「建築の質」を求めているからではないか。ということをこの研究を通して掴みまた多くのものを学んだ。

日本において小学校は、明治5年の学生発布により、富国強兵の政策に基づいて初等教育の重要性を認識した政府からの要請で作られたものである。それまでの伝統的な制度と異なる近代教育を行うため、教える場である校舎もそれに合わせ変化を遂げていった。近代の小学校建築の研究であり、意匠に関するものはほとんどない。また、宮城県内の小学校についての研究も同様である。そこで本研究では、対象を明治・大正期の宮城県内の小学校建築に絞り、その立場意匠の変遷について辿る。研究の方法としては、「宮城県庁文書」の中の「学書」を使用する。

その中の学校の新増改築申請用の図面を基礎資料に、そこから立面図が存在する小学校を選出し、表を作成し、考察を行う。

資料とした宮城県庁文書には、明治期の小学校として439例、大正期49例の記録がある。その中で意匠の読み取れる立面図が存在するものは明治期68例、大正期25例である。それらを年代に並べ、主に校舎正面の立面デザインについて考察した。年代順に並べた結果、明治16年までのものには校舎の角にコーナーストーンという装飾が見られるので、明治5年から16年までを第一期とした。次いで明治32年からは明らかに洋風の意匠を持つものでは見られず、明治32年からは明らかに洋風の意匠を持つものは見られず、明治31年までを第二期とした。その後大正末期まで特に大きな変化は見られないので第三期とした。よって、宮城県内の小学校を外観意匠について時代区分した結果を示す。

第一期(M5~16)

近代の学校建築の様式は、二つに大分される。一つは擬洋風様式と呼ばれる、民間の大工棟梁たちにより日本家屋の技術の上に極端に洋風を模倣した意匠を用いたものである。特徴としては、主棟中央付近な上下窓、中廊下式でほほ左右対称型であることがあがられる。もう一つは江戸時代の教育現場である藩校や郷学校、寺子屋から発展した和風なものである。和風様式のものは、廊下を縁側式に外周させ、建具には襖や障子、板戸等を用い、教場は畳敷きであった。この時代の小学校はほとんどが寺院や民家を借用しており、擬洋風は全体の2割に満たない。読み取りが可能な立面図では13例中11例が擬洋風で好んで建てられていることがわかる。校舎形式は一棟の単純なものが多く、外壁は漆喰を塗り、窓は田字型の小さな上下窓や回転窓、軒下には軒蛇腹をつけている。建物の角にはコーナーストーンを配しているものは11例中5例あり、校舎の屋根は寄棟がほとんどである。これらの特徴は、この時代の官公署や兵舎に良く似ている。また、この頃の和風様式のものは、従来の藩校・郷学校・寺子屋の様式を受け継いだデザインを保っている。

第二期(M17~31)

明治10年代後半からは擬洋風校舎であってもその目立った特徴が見られなくなってゆく。これは上記の大工棟梁たちの子弟が正規の建築教育を受け始めたためと、宮城県の「小学校建築心得」(M16)に「校舎ノ屋根ハ瓦葺ヲ最良トシ其周辺ハ壁ニテ造り又ハ板ニテ囲ミ其窓ハ成ルヘク玻璃ヲ用ユヘシ」と記載され外壁は下見板張が見られるようになった。校舎も形式は.字型、L字型配置などの変化が見られる。和洋折衷式が見られるようになる。

第三期(M32~T15)

明治30年代以降は折衷様式が発展し、質素になっていく。外壁は下見板張で、屋根も木羽やストレート葺きが目立つ。細かな規定を設けたため、学校建築は画一化してくる。また、大正期に鉄筋コンクリート造の校舎が出現するが、意匠的に置いてこれ以降の変化は特に見られない。第一期は学制発布直後でまだ学校建築を経験上理解している人がおらず、模索している。建築の様式は擬洋風と和風に大分され、後者の方が数は多く、地域のシンボルとしても意匠を凝らしている。第二期に入ると次第に擬洋風・和風を折衷したものが建てられはじめる。擬洋風の校舎は、不況により材料等で経費がかさみ、日本の気候風土には適していなかったため減少する。和風の校舎も次第に姿を見なくなる。折衷では廊下を中に組み入れ片廊下式にし、意匠は全体的に簡素な仕上がりとなる。第三期、明治28年の「学校建築図設計大要」に学校建築フォーマットが図示されると、画一的な建築が多くなる。学校建築の衛生問題が重要視され教育内の通風や換気、採光等を考慮した結果、衛生面が重視され、細かな規定が設けられた。結果、開口部の形は一定化し、廊下は北側片廊下が主流となる。以降、特に意匠においての変化は見られなくなる。よって、小学校建築の画一化が進み、昭和の小学校建築に至る基礎となった。

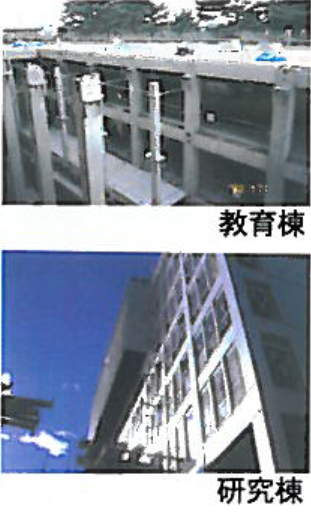

「東北工業大学環境情報工学科研究棟・教育棟」の制作過程にみる<デザイン行為>について1.研究の背景と目的

建築は他の建築や施設、地域の自然と接している。周りとの関わりを完全に絶つことは出来ず、デザインは周辺空間に対して参加し影響を及ぼす考え方が求められる。これは街並みを良くし景観や環境を整えることに繋がる。学校キャンパスのような周辺地域に対して大きな影響を及ぼす空間は、景観や環境を整え、それを周囲へ提案していく内容が必要である。デザイナーは建築を私的な場でも公的な空間に建てる自覚を持ち、パブリックの場で共有する価値があるデザインをしなければならない。どのようにすれば<公共の場に望ましいデザイン>が出来るのだろうか。

本研究では、<空間をデザインできる建築家とは>どのような制作過程を行なっているのかを二瓶教授のもと環境情報工学科研究棟・教育棟建設計画の現場に密着し、全プロセスの制作作業にチームの一員として参画することで、<空間>を創り出す瞬間に立ち会い、デザインの実践を肌で感じ学ぶ。設計者の建築に対する理念を発見し、これからの空間デザインのあり方を考える。

2. 新棟が完成するまでのプロセスとそこから学んだこと

■新棟計画の背景と目的

本学6番目の学科、環境情報工学科の開設に伴い、新学科の教育・研究スペースと教室群を含むく新棟>の建設が計画された。

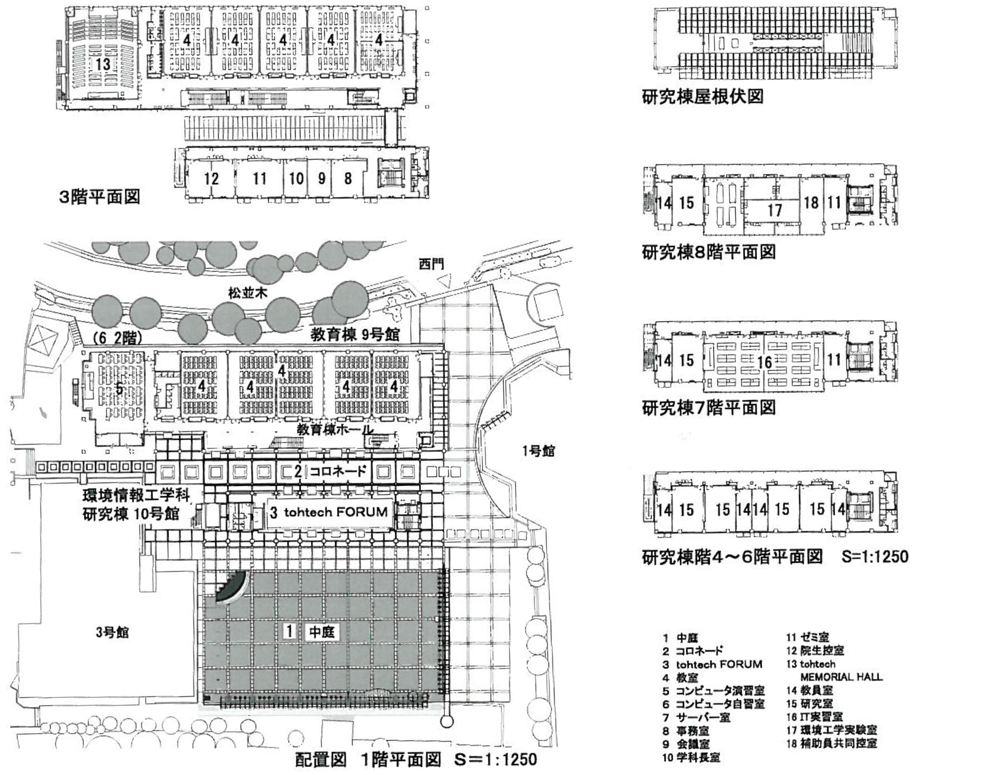

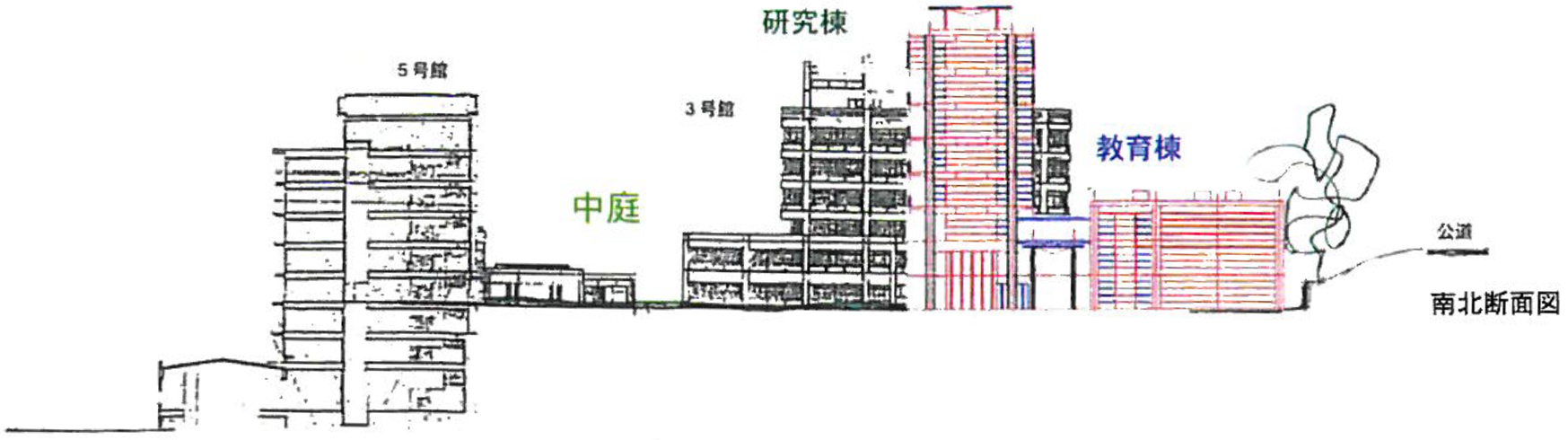

■計画の内容について

旧2号館周辺に計画、研究施設と教育施設を機能と独自性を重視し分棟、公道沿いに低層の講義棟、中庭側に高層の研究棟を配置。両棟の間にコロネードを設け、アプローチ空間をつくる。環境に配慮した三つの要素、屋上緑化、太陽光発電、雨水利用を盛り込む。

■新棟が完成するまでのプロセスから学ぶ

新棟計画は平成12年夏より新棟建設委員会委員である二瓶教授の指導のもと、二瓶研究室が取り組んできた研究課題である。基本構想、基本計画、基本設計、実施設計、設計監理に参画した。

(1)当初の法人案である箱型1棟案に対し新棟建設委員会案を提案する。議論を行うことで、現在建てられている新棟の形を実現できた。<説得する力がある良い提案をすれば良い反応が返ってくる>ことを発見した。

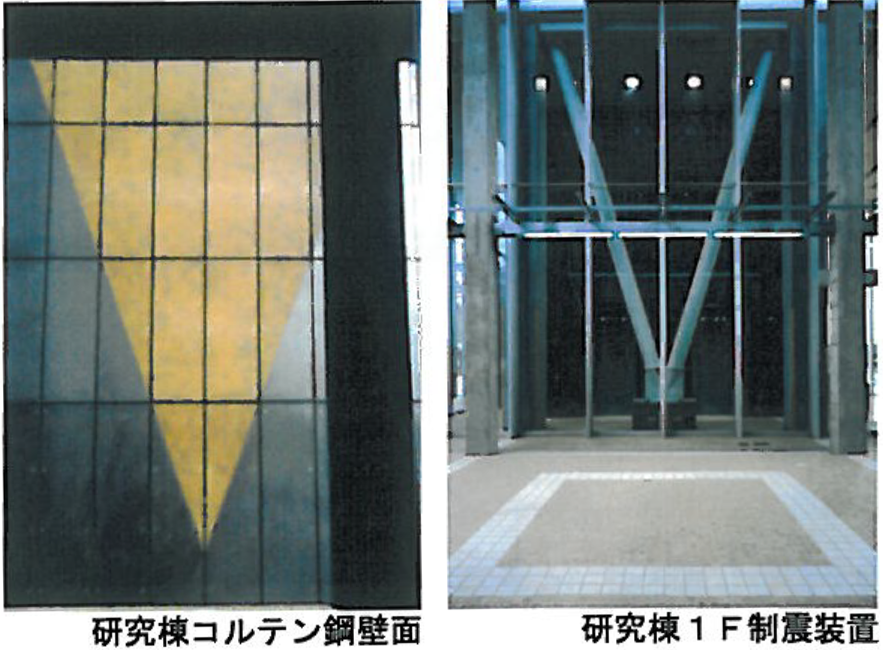

(2)制震システムを導入し、研究棟の構造が鉄骨になる。PCa構造の教育棟と対比させつつも、統一感を出すため両棟低層部のファサードで共通のモチーフを用いた。一部の制作品はデザインする側の目的や予想を裏切震装置をデモンストレーション用とし、デザインを提案。形状の変更、やりとり、実物に近い模型を使った検証を繰り返した。提案する能力、イニシアチブをとる能力、まとめる能力が建築デザインの重要な要素であることを学んだ。

(3)基本の重要性を学ぶ。

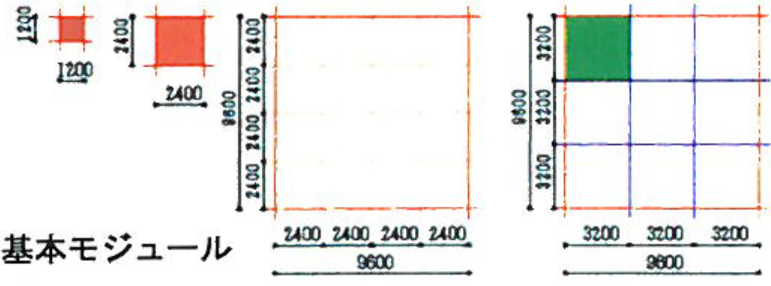

空間の規模が大きいほど「基本」の重要性が増す。基本モジュールの考え方を例に上げると、これは一部を決める単位ではなく、研究棟、教育棟、コロネード、中庭と他の空間にまで応用・対応ができる。「基本」はインテリアやファサードのデティールにいたるまで対応され体系的展開を見せた。

(4)デザイン展開の手法とプロセスを学ぶ。

1-図面による検討一「提案」

デザイン内容を表現する

2-模型による吟味一「検証」

物体の存在感を認識し、対比やバランスを確認する

3-現場でのやり取り-

デザイン意図を正確に表現していく作業

3.香澄町キャンパス空間への展開とそこから学んだこと

■新棟からキャンパス全体へ

新棟計画の設計主旨はキャンパス空間全体のデザイン方針を含んだメッセージである。新棟建物周りの中庭、ミニコロネード、アプローチ、サインのデザインは新棟計画の展開であり、今後のキャンパス計画の手がかりになるよう進められた。

■完成した新棟がみせてくれたもの

作品はデザインする側の目的や予想を裏切る効果を生みだす場合もある。完成した新棟の「明るく伸び広がる空間」で、清すがしく活発に行動する人々を良く目にする。空間が、そこに集う人達に緊張をもたらしていて、その人の気持ちに与える影響がキャンパスの雰囲気を変えてきていると考えられる。

4.新棟計画まとめの作業における考え方の整理と発見

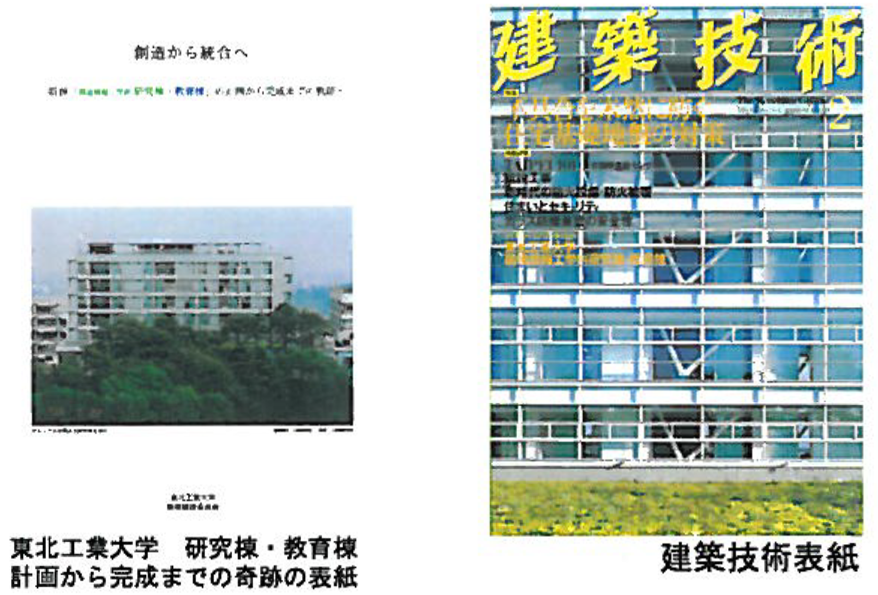

(1)「(仮称)東北工業大学環境情報工学科研究棟・教育棟の計画から完成までの軌跡」の編集過程において

計画から完成までの制作課程をまとめた。

デザイン手法や技術的な内容まで掲載し今後のキャンパス計画に活す内容とした。まとめの作業を行なうことで、全ての過程で妥協せず、突き詰めることによりく美しい空間を創り出す瞬間>が生れ、この積み重ねがデザインのレベルを上げることを学んだ。<計画から完成までの全てにおいてデザインの内容・質を進化させる>ことを発見した。

(2)計画・デザインの意図を学内外に伝える作業の過程において

この作業を通じて作品完成後も作者としてデザイン伝えていく責任があると実感した。クライアントに案を提案し、議論・評価からさらに案を進化させてきたように、今後デザインする人達に作品をくモデル>として提案する。評価が次へ繋がることを学んだ。

(3)完成後の評価から

建築の建設は行程ごとの分担作業になるがデザインをリードしていく人間のく姿勢>が作品のレベルを上げて完成させ、チーム全体が達成感を味わった。また利用する学生達に最も大きな印象を与えたのは、キャンパス空間に今まで見られなかった新しい景観が創られたことである。学外の評価も高く、デザインのリードが正しかったことが証明された。

5. <空間をデザインできる建築家>とは

建築に対する哲学が明確なとき作品をより良く突詰めていくための情熱が持続できる。デザインされた空間が人々を目的も無く無意識に集めるような、ある目的のために用意された空間ではなく、何かをするならココでやろうと思わせる空間を創っていくのが「空間をデザインできる建築家」だと考える。

1 背景・目的・研究概要

PCのマシンパワーの向上、低価格化により、かつて専門業務領域とされていた映像・音楽制作が、DTM(Desk Top Music)、DTV(Desk Top Video)スタイルの確立によって、コンシューマー層にも解放され、個人単位での制作が可能となった。

このように音楽という時間軸とグラフィックデザインというヴィジュアルとが同じプラットフォーム(PC上)に移行したことが、ミュージックビデオ(プロモーションビデオ)の映像表現の幅を大きく広げた。近年のミュージックビデオシーンにおいては、映画やTVドラマのような形式や表現を用い、映像自体が一つの作品として成立している。そのため主である音楽がBGMと化している作品が増えてきている。元来ミュージックビデオは既存する音楽に映像を組合わせるという方式をとり、さらに音楽とシンクロさせる事によって、一つ一つの映像の変化や動きが強調され、音と画像双方の印象を強める。

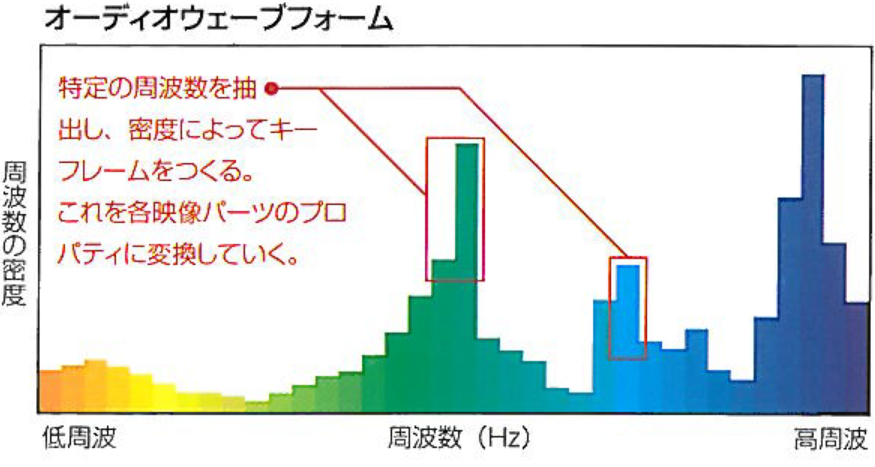

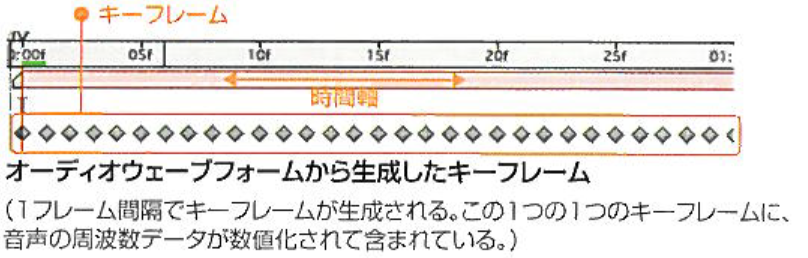

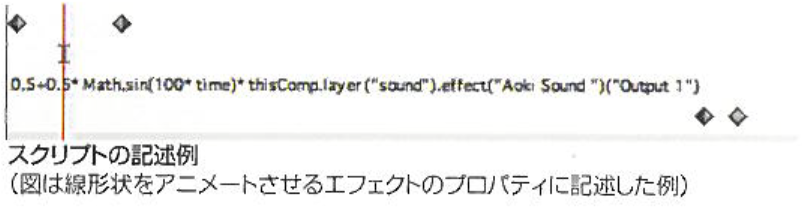

本研究では静止画のみを素材としたモーショングラフィックスで音楽とシンクロさせた映像の制作を目的とする。方法としては、手動で音楽のタイミングにただ映像を合わせていくのではなく、音楽データのウェーブフォームから特定の範囲の周波数を視覚的に選び抽出する。その音声エネルギーをキーフレーム※1に変換し、スクリプトを使って映像パーツの各プロパティ(位置、スケール、XYZ回転、透明度各種エフェクトの値)に当てはめていく。これによって音声の周波数の変化量に合わせて、映像パーツの大きさや位置、角度などの量が変化していく。

(※1)キーフレーム…各映像素材の位置やスケール、角度などのプロパティをアニメーションさせる時に、各プロパティにコマンドを実行させる合図のようなもの

2 オーディオウェーブフォームを利用したモーションの制作行程

(1)オリジナルのブラグイン(制作協力:伊藤良平氏、近野淳一氏)を使って、音楽データのウェーブフォームから、特定の周波数の音を抽出する。次にAfterEffects上で、その抽出したウェーブフォームの密度によってキーフレームをつくりだす。これによりキックドラムだけのリズムの部分を取ったり、ボーカルだけにシンクロしたモーションを作ることができる。

(2)映像素材(写真・図形)の大きさ、位置角度などを調整し、シーン上にレイアウトしていく。また素材インタイム(開始時間)とデュレーション(継続時間)も設定する。

(3)(2)で制作した各素材のプロパティに(1)で変換された値をスクリプトで当てはめていく。

(4)スクリプトでビジュアルの調整追加のモーション付けを行う。マニュアルで音楽に合わせるパーツも制作する。

(5)全てのパーツを1つのシーンにコンポーズする。

(6)音入れ、レンダリングを行う。

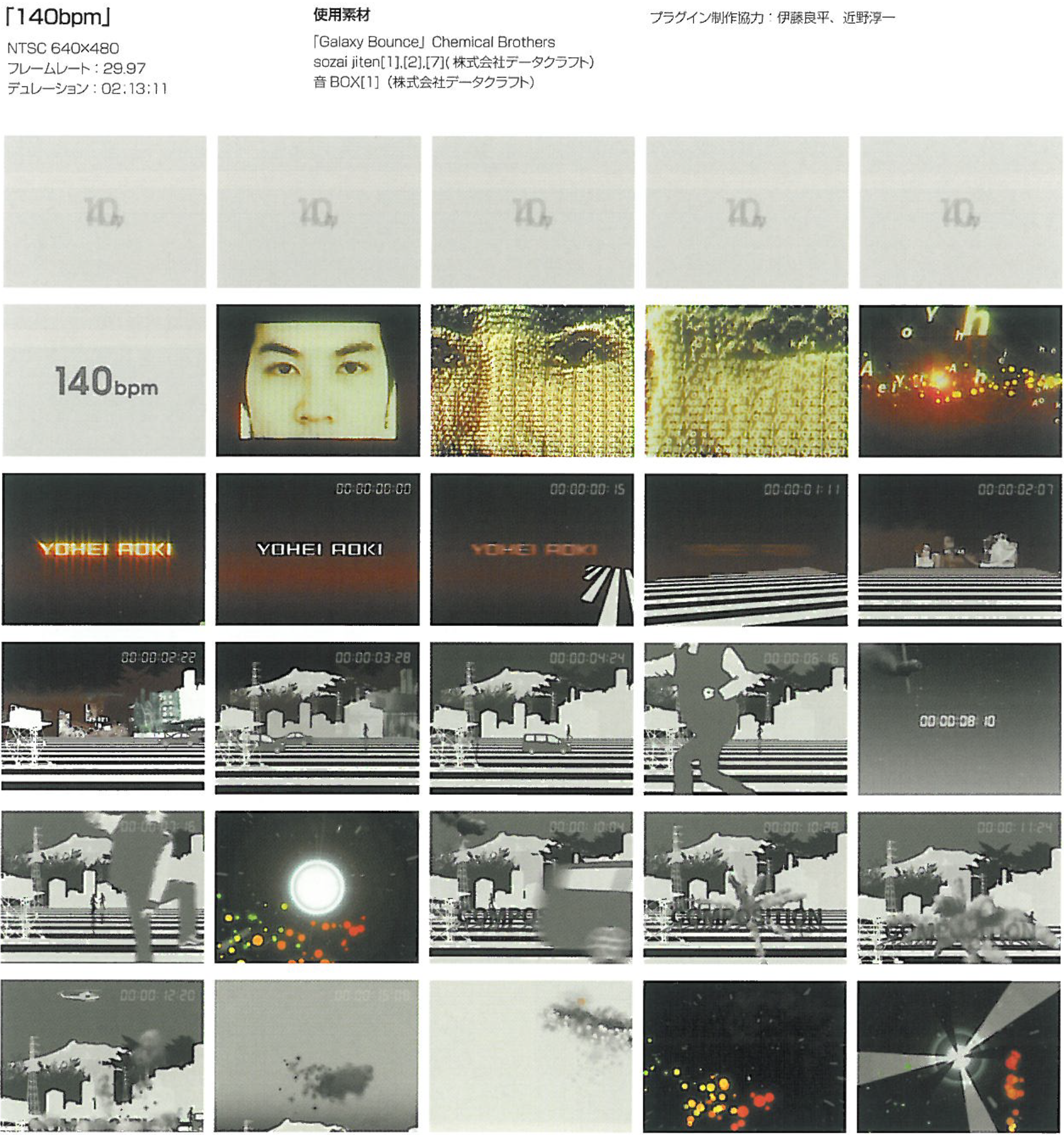

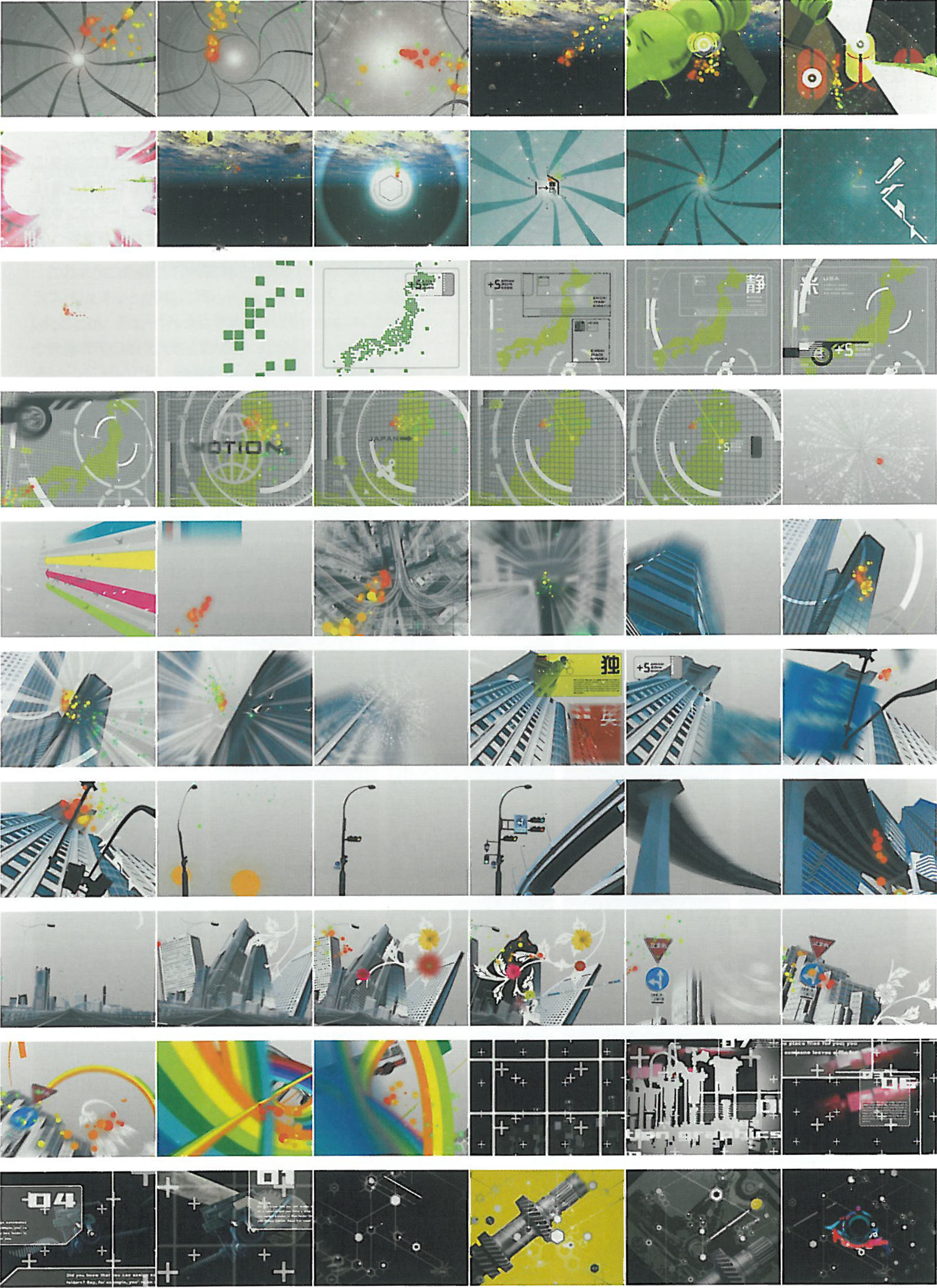

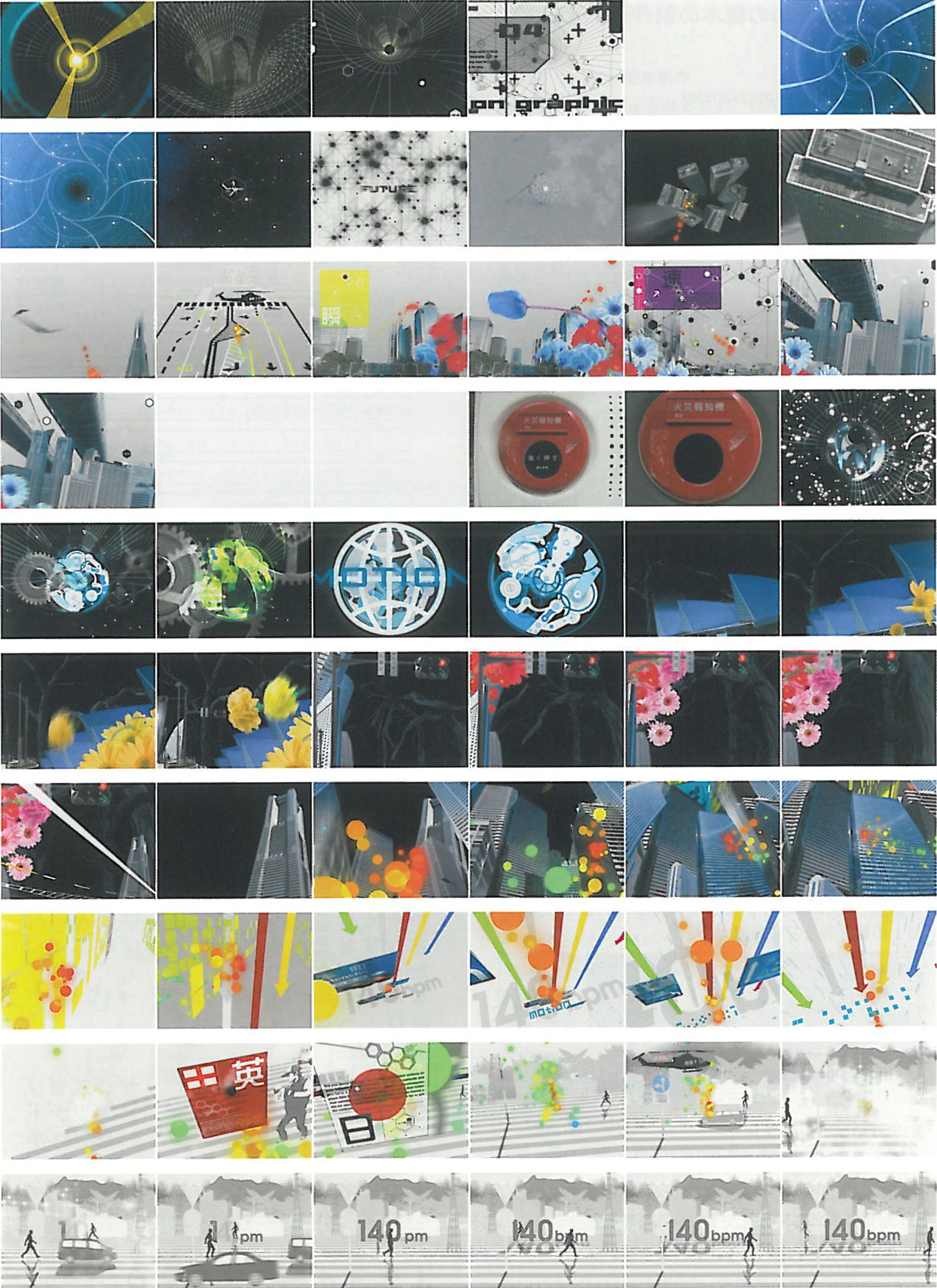

3 作品内容

「140bpm」

「140bpm」とは音楽のテンポの事であり、今回使用した楽曲のテンポでもある。(bpm:beatperminutes)

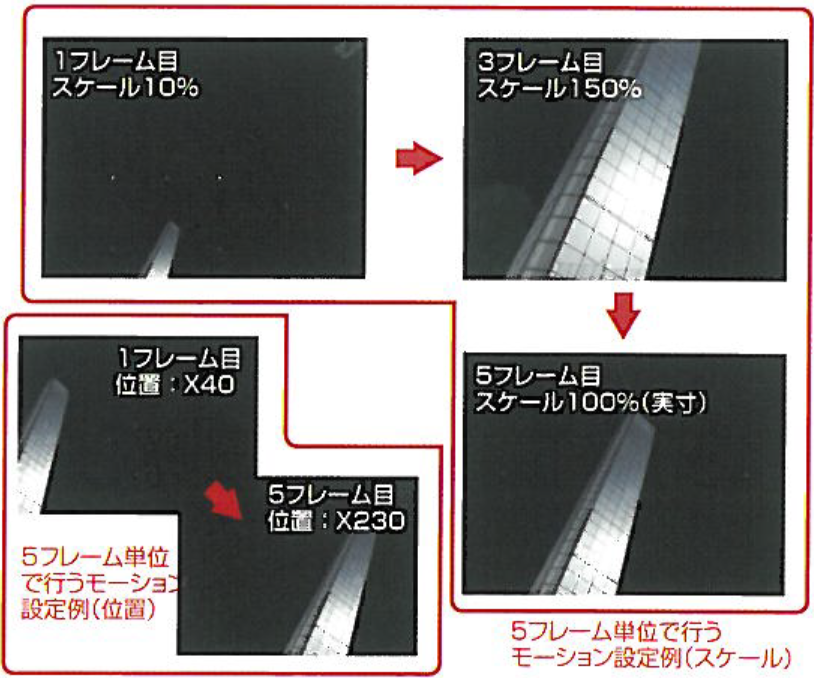

通常私は映像を制作する時、各素材を5フレーム(1/6秒)単位で変形移動させる。(本研究の方法は使用せず)

(例:[ビルが突然出現するシーン]ビルの写真のスケールを1~3フレームの間に10%から150%に拡大、3~5フレームの間に実寸である100%に戻す。同時に1~5フレームでX座標を40から230に移動するなど。)

これを5フレーム以上にすると、移動や変形の変化量によってはモーションブラー(残像)がかからず、非常に間延びした印象を与える。逆に5フレーム以下だと、速すぎて見ている側は、映像の内容が認識できない。

本研究の方法を使用して、100~150bpmまでの様々なテンポの音声に合わせて映像を構成し検証した結果、5フレーム単位で映像が変化していくようにするには、140bpmのテンポの音声に最も適合する事がわかった。

この事から本作品の映像は全て140bpmに合わせて制作している。主にドラム音をベースとして、映像にシンクロさせており、音声に合わせた時の映像の勢いとスピードの表現に焦点をおいて構成している。

また今作品では、静止画の写真(ビルや花のシーン)だけを使って、いかに実写の動画のように見せるかという事も目的の一つとしている。

4 考察

研究全体からオーディオウェーブフォームを使った映像表現の有効性が確かめられた。

しかし、シンクロ元となる音声素材の適性として、キックドラムのように周波数の変化量が極端に大きな音声に比べ、ボーカルのような変化量の少ない音声は、微妙な音の変化をビジュアルに変換する事が非常に困難であり、素材とする画像の種類が限られる事がわかった。

また、今回はAfterEffectsの性質上、比較的容易にシンクロさせる事のできる幾何学的な図形や写真を素材としたが、今後の課題として3DCGアニメーションや実写VTRなどの映像素材、ボーカルなど様々な音声への適用法を検討していかなければならない。

使用素材

「GalaxyBounce」ChemicalBrothers

sozaijiten[1],[2],[7](株式会社データクラフト)

音BOX[1](株式会社データクラフト)

プラグイン制作協力 伊藤良平、近野淳一

1 研究の背景と目的

平成13年度より本学に6番目の学科「環境情報工学科」がスタートした。この新学科の新設にあたり、新学科のための研究棟と、全学科のための教育棟がまもなく完成を迎える。

本研究では、次の2点を目的としている。

1. 新棟建設委員の一人である二瓶教授のもと基本構想、基本計画、基本設計、実施設計、設計監理に参画し、設計・生産プロセス・手法・技術・ディテール・表現方法を学ぶこと。

2. 1で学んだことを活かし、<香澄町キャンパス空間を整える提案>を行うこと。

現在の香澄町キャンパスは、かなり過密である。過密ながらも計画的な整備がなされていれば、別の空間が広がっていたかもしれない。これは、大学創設時、大学の将来像について想定できず、キャンパスのマスタープランがつくり得なかったことも一因である。

しかし、現状をしっかり認識し、現在の状況で精一杯考えることの方がより重要と考える。

<新棟>はキャンパス全体の環境を視野に入れた計画となっている。そこで、<新棟>の計画で目指した考え方を媒体としたキャンパス空間の提案を目指す。

2 <新棟計画>デザインプロセスから学んだ内容

<新棟計画>という一連のデザインプロセスを通して、私が学んだ内容を6つのキーワードにまとめた。

(1)周辺環境を活かした<地と図>の関係を学ぶ

新棟の建築位置は旧2号館周辺で、隣接して松並木が存在している。この松並木の景観を壊さぬよう、公道側には松の樹冠を超えない教育棟を配置している。背景すなわち<地>として活かす手法である。

(2)有機的な繋がりを重視した空間構成を学ぶ

新棟計画では教育棟と研究棟が分棟されている。中庭・研究棟多目的教室・コロネード・教育棟吹き抜けホール・松並木ゾーンを連続するスペースと捉え、連続性・透視性を生み出している。<外>を<内>に取り込むという考え方である。またその間にコロネードを設けている。コロネードは雨よけという機能だけでなく、教育棟と研究棟、更には既存建物と空間を繋ぐ媒体としての役割を持っている。

(3)空間形成要素自体がサインであるという考え方を学ぶ

単に案内板を掲げるだけでなく、<スペース>・空間形成要素(床・壁・天井)そのものに大きな意味のサイン的役割を持たせている。コロネードは存在そのもので、「ここを通る」という意味を持つものである。床のデザインで更に補強している。また、研究棟妻壁では、アルミパネルにブレースの形を表現することで制振システムの存在を暗示している。

(4)空間を秩序づけるためのモジュールの考え方を学ぶ

平面計画・構造計画をするにあたり、基本モジュールを定めている。平面計画ではモジュールをもとに、基本となる平面ユニットをつくり、分割及び伸展させてく要求される面積>に柔軟に対応できるシステムとしている。

(5)構造・材料の特性を活かす選定法を学ぶ

教育棟はプレキャスト鉄筋コンクリート構造とし、躯体が視覚的に表現されている。研究棟は純鉄骨構造で、外壁はアルミパネルのカーテンウォールで構成されている。このように構造体の持つ特性をそのままデザインとして活かしている。

(6)素材を活かした色彩計画を学ぶ

アルミパネルやコルテン鋼など素地を最大限に活かしている。スチールマリオンのカーテンウォールは共通のモチーフとして教育棟と研究棟との統一感を表現している。

3.<キャンパス空間>のデザイン

以上の<新棟計画>から学んだ内容を踏まえ、新棟を軸としたキャンパス空間の提案を以下の方法で展開した。

(1)調査

在学生の香澄町キャンパスに対する現在の要求を客観的に把握することを目的とし、空間系実習生13名と協働で提案活動を行う。

1 キャンパスの調査及び評価を行い、そこでの結果をもとに評価マップを作成。

2 イメージコラージュの作成。

3 各自が興味を持った場所について提案。

(2)評価・分析

調査で挙げられたリニューアル提案=要求として捉えると、大きく3つの要素に分けられる。

・歩行空間を整える

・歩道空間と関連した広場をつくる

・駐車場・駐輪場を整える

このキャンパスは一見過密で欠点の多い空間に思えるが、提案によっては快適になり得る可能性があり、全体的に質を整える手がかりが得られた。

(3)デザイン展開

<新棟>を軸に南北方向の断面でデザイン展開を行った。

□教育棟北側公道沿い松並木の歩道空間

step1

現在の老朽化したフェンスを撤去する。

step2

A.植え込みをしっかり連続させることでフェンスの代わりとする。

B.フェンスを教育棟側に移動して、新設する。

step3

敷地を歩道として開放し、床面を舗装し、整える。

・地域との関係を考慮することで大学の垣根を開くことになる。

・照明や床パターンにより、通行人を誘導するサイン的役割を持たせる。

・教育棟北側法面の<キワ>について一今までの法面の形を活かしその端部は松杭による垂直面とする。(写真右)

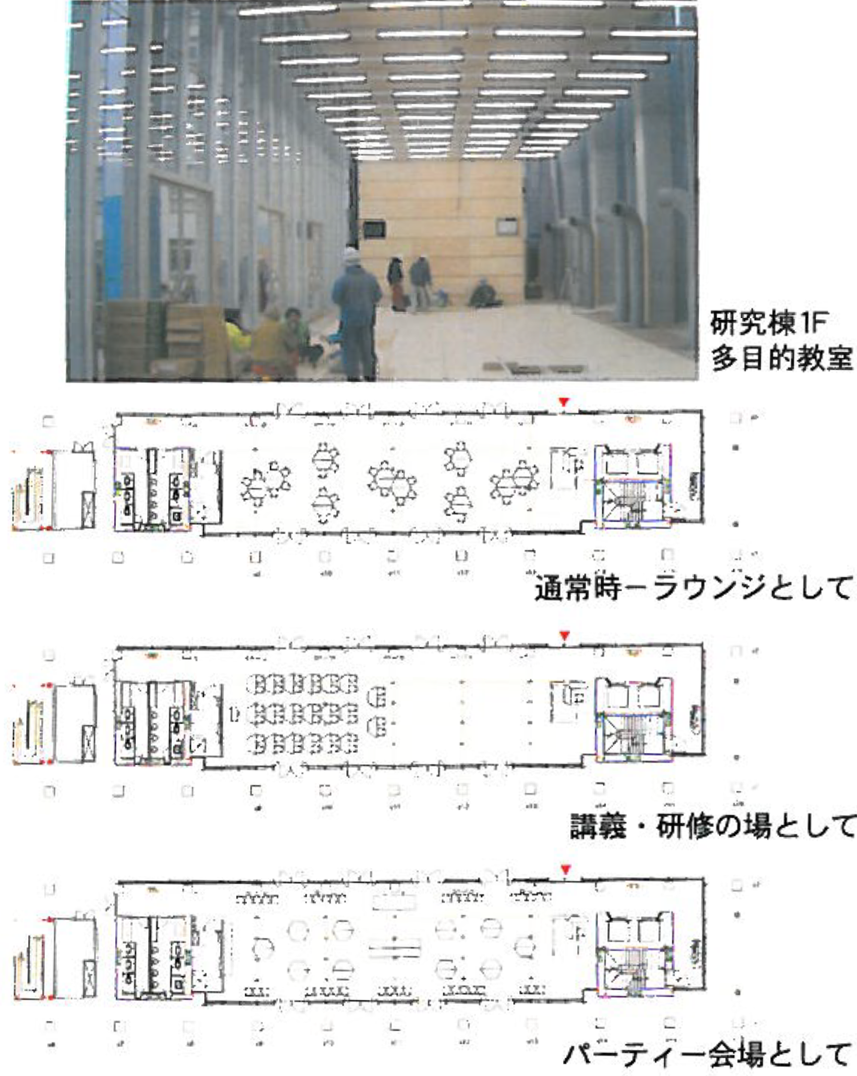

□多目的教室

従来の施設の建てられ方を振り返ると、そのプロセスの中で必ずしも教職員・学生の意見が反映されていなかった。新棟計画では学長のもとに新棟建設委員会が設置され、企画・構想の段階からここで検討されたことが最大のポイントである。

そしてこのことが具体的に形となって現れたのがこの<多目的教室>である。

<多目的教室>は当初の要求にはなかったが、最初から提案し続け、共用部を合理化することで面積を創出し、実現した。ここでは<多目的教室>を大学全体の<フォーマル>なスペースとして位置づけ、その使い方の提案を試みた。

4.総括

<新棟計画>を通して、建築計画の技術的側面とともに基本的なデザインプロセスの思考を実践を通して学んだ。設計行為は常に最適解を模索し、それを求めるためにスタデイーを何度も繰り返す。いかに図面のレベルを高く設定するかで、その建築の質が決まってしまう。そこには、建築という何十年、何百年と存在するモノをつくる責任を感じた。

来年度からこの新棟が、本学のシンボルとして機能していくわけだが、この新棟の趣旨が媒体となって、キャンパス全体に反映されていくことを期待する。そして使用する我々が、空間に触発され、新たな行為を生み出すきっかけとなることを望む。

1.背景

近年、機械工業技術の発達により、多くの生活用品が社会に送り出されている。産業革命以降、モノ作りは手作業から機械による生産ヘと移行し、均質な工業製品が大量生産により安価に消費者に提供されるようになった。その結果、私たちの生活はあらゆる面で効率性や経済性が向上した。モノの形状も工業製品ならではの、生産性の優れた直線的な形、合理化された形に変化した。しかし、このような大産された画一的な製品は、モノとしてのアイデンティティを失い、やがて使い捨て中心の大量消費、大量廃棄を引き起こしている。また機械産業の対極にある手仕事による工芸も、職人の減少、効率性の問題により、衰退の一途をたどっている。

かつての自給自足の社会では、日常生活に必要な道具や器から、衣服、住まいまですべて自然の素材で作られていた。人間は自然の形が持つ機能と力を利用して生きてきた。そして現代、目まぐるしく変わる流行と商品のモデルチェンジは、大量消費時代の産物として、人々に使い捨て文化を植え付けた。こうした物質文明の飽食の習慣は、同時に限られた資源の浪費と涸渇を引き起こし、自然環境破壊という負の財産を生み出した。

われわれの日常をとりまく人工的な形には幾何学的形態が多い。人工形態のほとんどは、工作機械で加工し、大量複製品という近代工業社会の所産であるために、必然的にこのような形となってしまった。現代人は機械の作り出す無数の人工美に囲まれ生活しているが、一方では自然の作り出した山、森の景観や自然現象の、息を飲むような美しさにも感動を覚える。

2. 研究目的

本研究では耐候性鋼を使用し、その成形方法として、鍛金の技法を用い独自の技法を加味して、自然の造形物をモチーフとした金属の造形作品を制作することを目的とする。

2.1. 成形方法と金工技法

金属工芸の技法には主に鍛金・鋳金・彫金の3分野があるが、そのなかでも本研究のテーマである鍛金には打ち出し(鎚起)・絞り・鍛造の技法がある。鎚起・絞りとも同様に金属の展延性を利用した加工方法である。鎚起とは金属板の表裏より鎚によって打ち起こしながら成形する技法で、絞りとは日本独自の鍛金技術といわれており、鎚起技法とは反対に板材を絞り込む技法である。また鍛造とは、金属のムクの棒材や塊を火で高温に加熱し打ち延べ、打曲げ、据え込んで成形することである。本研究では鎚起、絞りの技法を用いる。これらの技法のうち鎚起・絞りの技法を応用した機械加工技術がプレス加工、スピニング加工である。量産性に優れるが、プレス加工においては、製作物に対する材料の伸び幅の値が大きすぎると母材が破断してしまい、スピニング加工においては同心円状の加工しかできないなどの生産物の制限がある。その点、手作業による鎚起絞りの技法には、鎚によって自由に面の操作が可能であるため三次曲面で構成された非常に複雑な造形が可能になる。

2.2. 使用材料

一般的に鍛金に使用する金属は展延性が高く腐食に強い金・銀・銅・錫などを使用するが本研究では耐候性鋼を使用する。耐候性鋼とは、鋼材腐食量が普通鋼より小さい性質を持ち、初期錆が保護膜となって表面にきめ細かい酸化皮膜(錆)を形成し、それ以上母材の腐食を妨げる性質を持っている鋼材である。主に造船、橋脚などの水分量の多い場所での建造物に使用されている。

2.3. 耐候性鋼を用いた成形方法

耐候性鋼は延性が普通鋼よりも低いため機械加工の制限があり、造形しにくい材料である。手仕事においても相当な労力が必要になる。本来、展延性が高い銅板などの鎚起、絞りの技法では、一枚の板状のものから造形物を製作するのだが、この鋼材は一般的な金属の中で展延性が低いためパーツに合わせてある程度の大きさに切り出し一枚ずつ鎚起を行い、酸素溶接で接合したのち絞りによって成形する独自の方法で制作する。

2.3. 表現手法

作品にはすべて耐候性鋼を使用し錆付けを行なう。近年まで鋼材の錆は、視覚的に見た目が悪く汚いといったマイナスイメージが強く敬遠されていた。しかし現在ではあえて錆出しを行い、建築物の外壁などにも使用されている。造形物に錆付けを行なうことにより、焼きものの景色のように表情豊かな質感を出す。古来より茶褐色の錆色を刀剣の鋼や甲冑などの武具の着色、装飾などに利用してきた。このことから日本人の感性、美意識に根付いているものと考えられる。そのため基本的に錆に対する表面処理は行わない。

形状として、できるだけ直線は排除し曲面で構成する。従来直線的であった金属に、曲線を使って自然界のモチーフを表現することで、堅い冷たい印象の金属を柔らかな曲線、有機的な形を作り出し演出する。

3. 制作プロセス

(1)デッサンとマケッ卜による検討

形、寸法などを把握するため、マケットを石膏で制作した。それをもとに鉄筋等で実寸の治具を製作し、フォルムを決める。

(2)鍛金作業および溶接作業

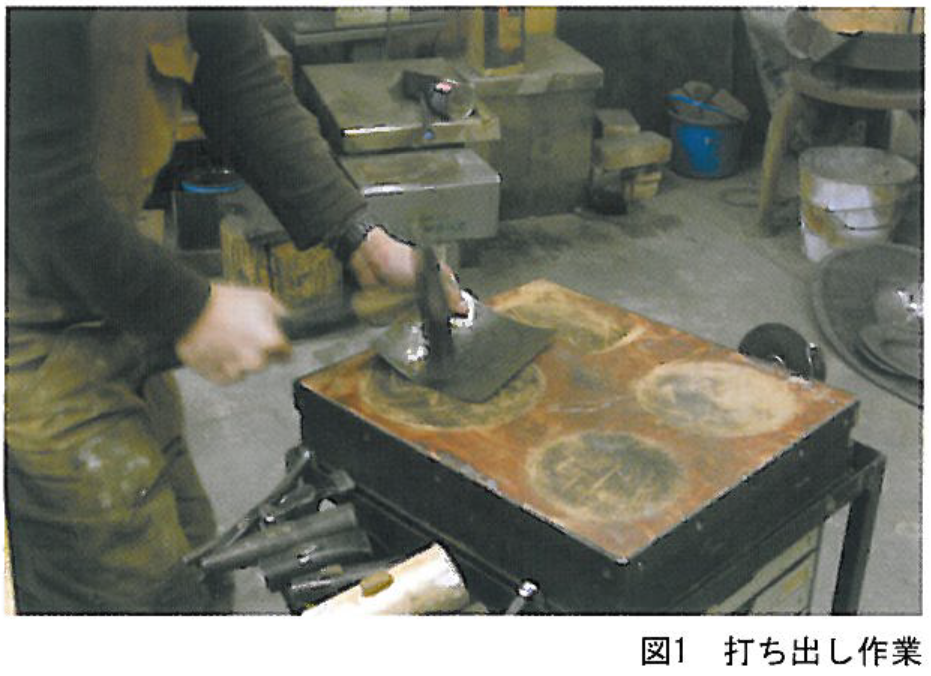

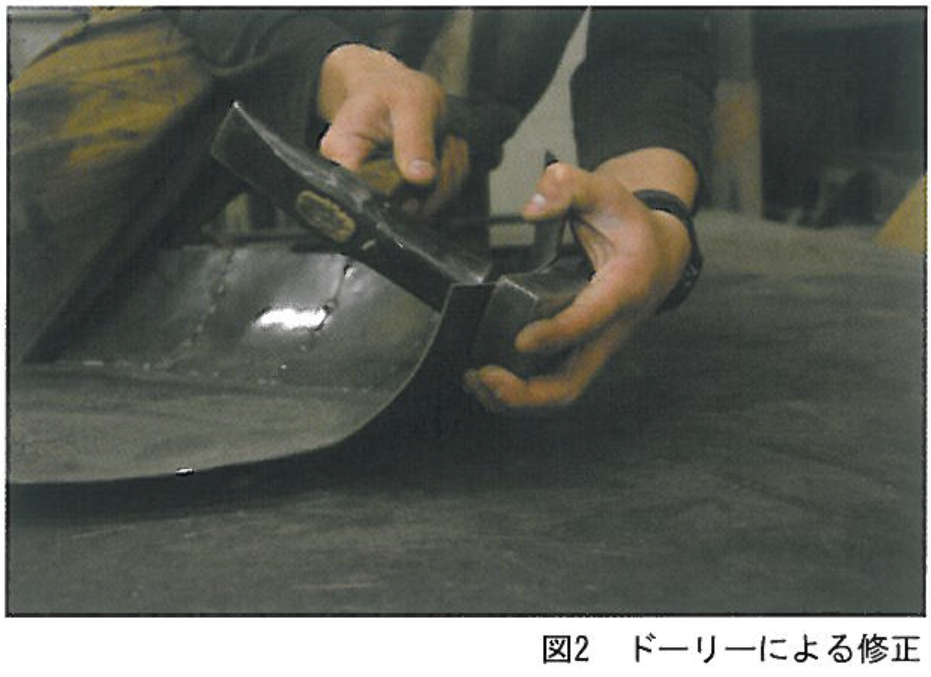

耐候性鋼を約150mm四方に切り出し、そのボリュームに合わせながら打ち出す(図1)。ただし曲げが強いときなどは、それに合わせて鉄板を小さくし対応させる。治具に合わせながら、打ち出しした鉄板を溶接する。溶接後、熱による歪みを鎚によって修正する。このとき、鎚だけでの修正は面の操作が難しいため、図2のようにドーリー(当て盤)を一方の手に持ち、打ち出す。

(3)表面処理

成形後、均一な錆を出すため、鋼材の生産時に

付けられる酸化皮膜や、溶接時に付着するスパッタなどを取り除き、錆び出しを行なう。

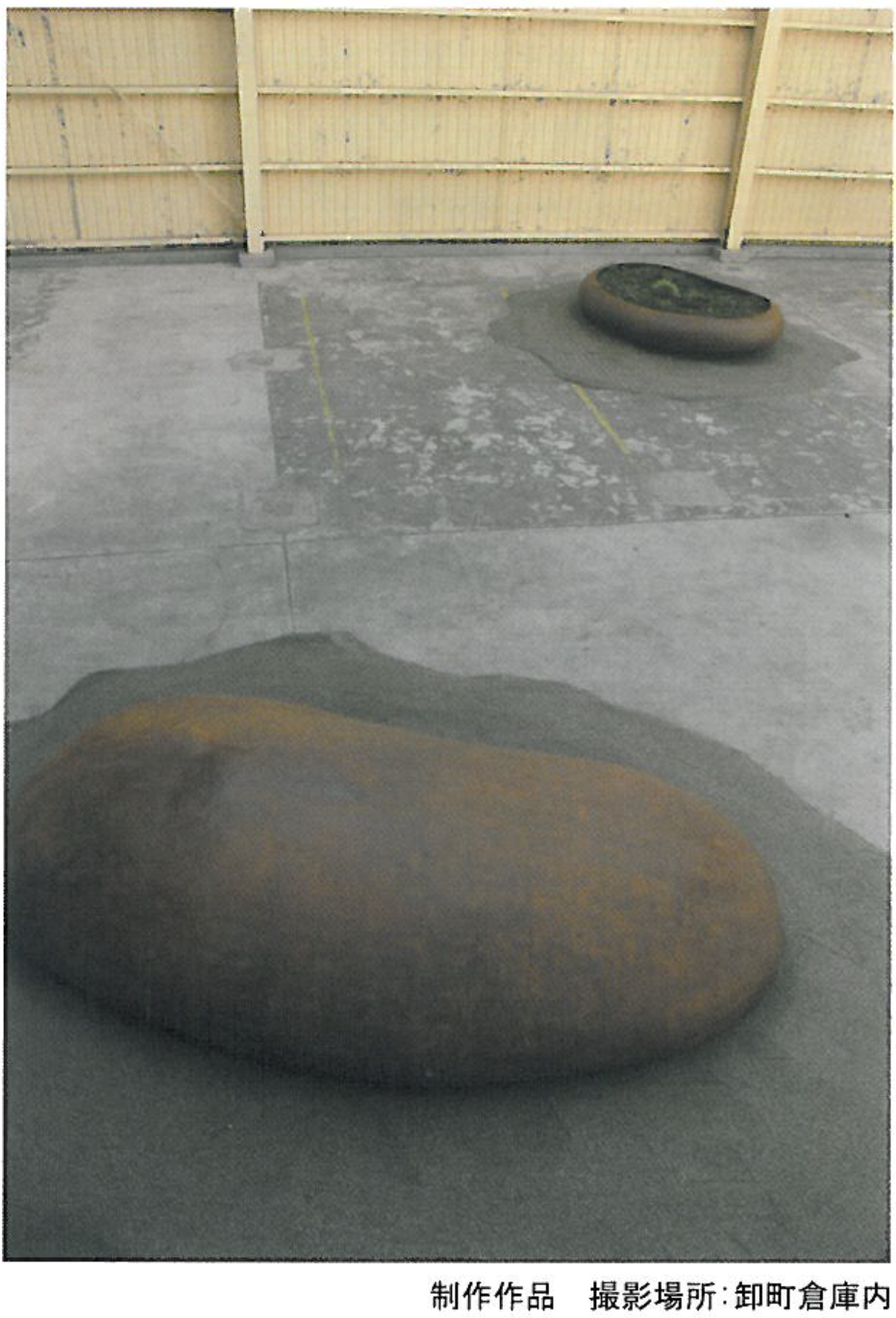

4.作品内容

私が制作する作品のモチーフは一貫して石である。日本庭園における石の重要性から、日本人の石ヘの思い入れは強い。石は様々に人々の心をとらえてきた。自然の中でその存在は力強く、永遠性を感じさせる。その石を、現在までの文明を支えてきた鉄に置き換え、永遠性と錆びた鉄の持つ空虚感、無常観、またいつかは朽ちてしまうという有限性との対比を表現する。

5. 考察

本研究では技法中心に制作を行なってきた。耐候性鋼を成形するにあたって、従来の鍛金技法では、鋼材の延性が低いため鍛金では用いない技法、道具を利用し独自の方法で制作を行なった。その結果、耐候性鋼における造形手法をある程度確立できたと考える。

作品については、造形手法の確立とともに、自分のイメージするものに近づけることができるようになった。また、空間を演出するという面では作品の展示回数が少なく、十分に考察を行なうことができなかった。

最後に

制作にあたって、支援して頂いた先生方、公益信託岩井久雄記念奨学基金様、心からの感謝の気持ちの念を表して、謝辞とさせて頂きます。

注1)スピニング、別名へら絞り。求める形状と同形状の金型に丸切りした金属素材を押物で固定し、回転をさせながらローラーを押し当てて塑性変形させ、徐々に金型に近づけて成形する加工方法

注2)Cor-Ten Steel(耐候性鋼板)基本成分は、Fe-Cu-Cr-Ni-P、又はFe-Cu-Cr-Niである

注3)溶接時に付着するガラス質の皮膜

参考文献

鍛金の実際:山下恒雄・石川充弘・安藤泉

美術出版社 1978

金工の伝統技法:香取正彦・井尾敏雄・井伏圭介

理工学社 1978

金工の着色技法:長野裕・井尾建二

理工学仕 1978

鉄理論=地球と生命の奇跡:矢田浩

講談社 2005