多目的空間から構成される現代の公共トイレは、様々な人々のニーズに対応しなければならない。利便性の追求が、私たちの生活スタイルを変化させ、トイレの質を向上してきた。それと同時に、多種多様なアクセサリーとそれを操作するための操作盤によって、トイレブースでは混乱をきたしている。

本研究では多様化が進む現代の公共トイレ空間の特に、トイレブース内のアクセサリー操作盤の配置について考察する。現代にみられるトイレが形成された転換期は第二次世界大戦を挟んだ時期にある。1)衛生思想の普及2)上下水道の普及3)排泄スタイルの統一4)排泄空間の変化、以上にみられる欧米化の影響を受け、清潔症候群、洋式腰掛便器の普及による空間のコンパクト化と製品の画一化、水質汚染、多様多機能のアクセサリーの増加などの問題が起きた。

本研究では特に、多種多機能アクセサリーについて実態調査とアンケート調査を行い、次に展開する。実験調査概要は東日本を中心とした102箇所の公共トイレのアクセサリーを中心に写真をとった。結果として後付で設置されるアクセサリーが多く配置がばらついている。また、公共トイレによるアクセサリー機能の格差による誤使用されている問題がある。公共トイレ利用に関する調査概要は、東北工業大学生80人を対象に、ブースにおいて使用するアクセサリーに関する質問、5項目を設定した。

結果と考察は、利用する目的として最も多かった回答は、排泄行為であった。トイレにおいて多目的化・多様化が進んでいるとはいえ排泄という根本的な目的がある。特にブース禅の思想におけるアクセサリーの位置のばらつきは問題である。予備実験としてブース内の基本動作である紙巻器をとる動作における、条件設定と測定筋の絞り込みを行う。

以上の予備実験により、紙巻器位置の左右、便器から紙巻器までの幅が拡がるほど筋負担は大きくなった。筋負担が少なかった総指伸筋、上腕三頭筋は測定部位条件からはずすこととした。トイレブースにおけるアクセサリー操作盤位置の提案を行い、男女ともに使用されている筋は腰腸肋筋であった。幅よりも高さに筋負担の小さい範囲が広く、動作にゆとりがある。筋に負担のかからない、体をひねらない動作を考慮する’と、操作の配置は便座に座った状態で、全方向で、かつ壁面縦方向に配置することが望ましい。また、アームレストを用いた場合において、立ち上がる時、手に体重をかけて体を起こしやすいようだ。

障害のある子どもの全人間的な社会参加を目指す療育(子どものリハビリ)において、遊び要素を訓練に導入するための手法の構築が求められている。また、子どもの成長に伴う症状や身体機能の変化により、リハビリテーションで使用される訓練用具に求められる寸法や形態も変化することから、その改良の際に生じる様々な問題を解決するための生産手法の検討も求められている。

そこで本研究は、上肢機能障害を持つ子どもの手作業の訓練に着目し、それらの訓練用具に求められる機能・形態・素材の探求を通して、楽しみながら積極的に訓練に向かうことのできる作業訓練具のデザイン開発と、そのための生産手法を考察することを目的としている。

研究の方法

子どもと訓練遊具の関係を中心に図1に示すような各条件に沿って、療育において使用される訓練用具に関して、遊びの要素のある多様な訓練用具の制作・試用評価を通して、子どものヨIl練用具に必要とされるデザイン要素を検討する。

訓練用具の素材の触覚のイメージ調査

訓練用具に用いられる各素材の触覚イメージを中学生33名を対象に調査し、それらの利用方法などについて考察した。

木材は、身体に触れるところへの配置が望ましいが、雑菌の処理に関する配慮が必要なことを示した。低反発樹脂は、湿気を嫌う子どもの訓練用具の表面処理などに有効であるが、耐久性の低さに留意すべきである事を示した。ゴムは、身体に直接触れる部位への使用時のコーティング処理などの配慮と、緩衝材としての使用が望ましいことを示した。

描画・食事作業のための訓練用具の探求―肢体不自由児のためのペンツール

脳性麻痒児にとっては、木材の手触りが好まれる傾向にあること、使用目的が一定にならないことが推測された。

食事動作と筆記動作における形態

この試作評価においては、大きな動作と細かな動作にそれぞれ適した形が存在することが推測された。三角形を基本とした適度な引っ掛かりのある形態が粗大運動に向くこと、落花生を基本とした形態は微細運動に適していることが推測できた。

個別対応の訓練用具のデザインと観察

脳性麻痒の単一症例(SY君)を対象に種々の試用評価を行った。

粗大運動のための形態の展開

数種類の断面形状と上面形状の組み合わせにより形態モデルを展開し、SY君をはじめとする脳性麻痒児の円滑な粗大運動の獲得に寄与する形態を持った訓練用具のデザインの方向性を示した。また、この手法に医学的かつ心理的な検討を加えることで、対応できる症状が広がる可能性を示した。

訓練遊具のデザイン展開

SY君の投げる、描くなどといった各種の粗大運動を基礎とした動作に向けた訓練遊具の試用状況から、手の作業訓練遊具のデザインにおいては、対象とする子どもの身体機能に加えて心理的な側面を十分に考慮した上で、状況に即応した訓練用具のデザインを行う機会を増やす必要性が示された。作業療法士による悪意的な作業には興味がないことと、訓練による子どものストレスの軽減を図るために、複数の訓練用具を用いることの重要性を明らかにした。

今後の訓練用具の生産手法の在り方

訓練用具などを生産するための独立した部門のセンター内への設置や、訓練用具の構成とブログラムヘの応用などを提案し、子どもの成長段階に適した迅速な道具の提供を行うことができることなどを示した。

今後の課題

人件費を主とする個別対応開発に係る費用を如故に低く抑え、幅広い生産手法に対応できるようなにするかが今後の課題であろう。

履物に関する人間工学的研究―脚にやさしい新しいタイプの履物の提案1.研究の背景と目的

靴は歩行の快適さと、足元の美を演出する代償に人間本来のからだの機能を減退させている。更に健康被害に成り得る場合もある。

本研究では,人間本来の歩行機能を取り戻すために新しいタイブの履物を提案することを目的とする。これが結果的に脚に、人にやさしい履物になると考えている。靴の概念の中では問題を解決不可能と考え、広義の履物の中で展開する。

2.問題の発生

靴は職人の経験からヒールに高さを持たせること(ヒール高差)で歩きやすくなった。更に足底を支えるために靴底の強いしなり(シヤンク)が生まれ、この2つの相乗効果で歩行時の足の筋負担が軽減できる。

しかし、第二の心臓機能と言われるミルキングアクションを低下させることになる。

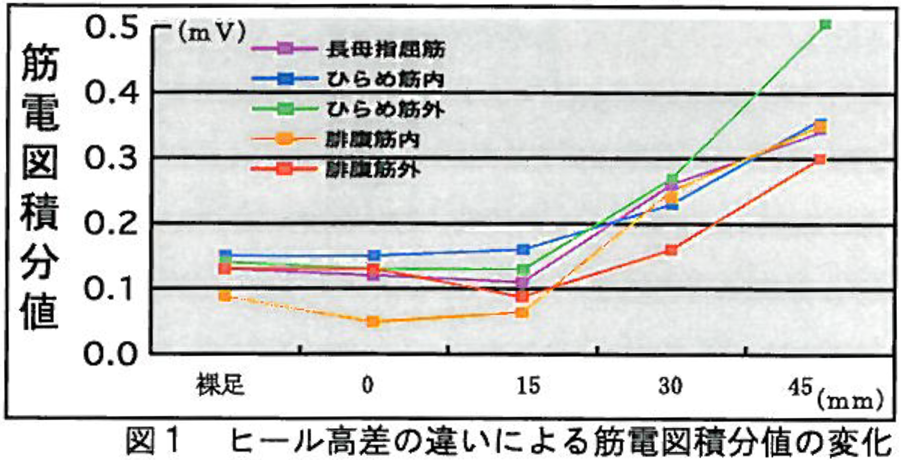

ヒール高差と筋負担との関係を調べたところ、ヒール高差0皿と15mでは脚の筋負担にあまり差は見られなかった(図1)。

3.コンセプト

素足感覚で歩ける履物

・歩行に使用する本来のパランスの良い筋の構成に戻す

予想される効果

・足の変形を伴う障害の予防

・足の変形を伴う障害の進行を止める又はその治癒

・後退する人間の重心位置があるべき位置に戻る

実現の為に必要な条件

・ヒール高差を無くす→足首の曲げ

・シャンクを無くす→足首の曲げ

・爪先の形が可変できる→足指への加重

・踵の形が可変できる→ホールド性の向上

・サイズ許容量を広げる→足への余分な負荷減

4.試作準備

品質表を中心に細部にわたる設計仕様を決定すると共に改良時にもこれを活用する。

同時に履物の製法やデザイン、歴史を調べ参考となる要素を抽出する。また、材料・道具を決めるためにメーカー、資材店、靴店を調査する。販売員の評価を受けられる様に連絡ルートを作る。

5.試作

靴型はメーカーより借り受けたアルミ製・作業靴製造用・ギリシャ型の26cm・EEサイズと24cm・EEサイズをベースとして試作を行った。

1~5次試作では市販靴25.5~27.0cmの靴ユーザーを対象に、履き心地評価を行いながら26cm靴型で作り込んだ。

6次試作で実験用に8足製作した。更に継続して7,8次試作で改良を加えた。

6.試作の評価と改良

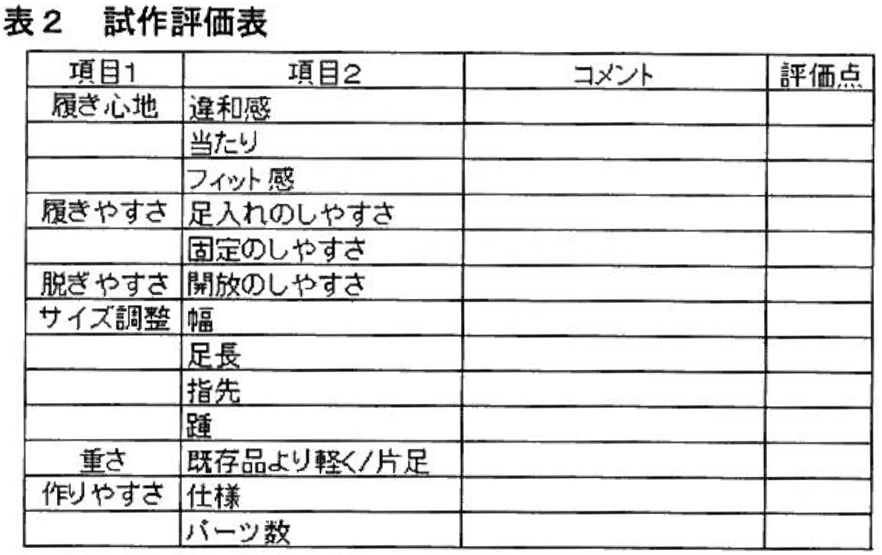

評価項目は品質表から抜粋した表2と評価者の意見に基づき対策案を出し、改良を繰り返した。

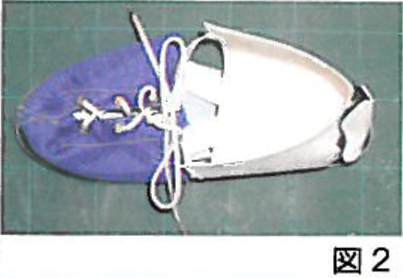

1次試作(図2,3)

足長調整の平織りゴムが強く、爪先が曲がる不都合が出た。甲皮の織物も耐久強度に難があり変更が必要となった。

踵のホールド性と幅の調整に関しては評価が良かったが、作成が難しく仕上がりにバラツキが出る可能性があった。

2次試作(図4)

紐の締め付けが強く開放もしづらい。この事によって爪先や幅の適度な調整以前に、モデルの形状が保てず再検討を要した。

クラリーノの質感が適度で安定供給される目処がついたので3次試作より、これを多用することとした。

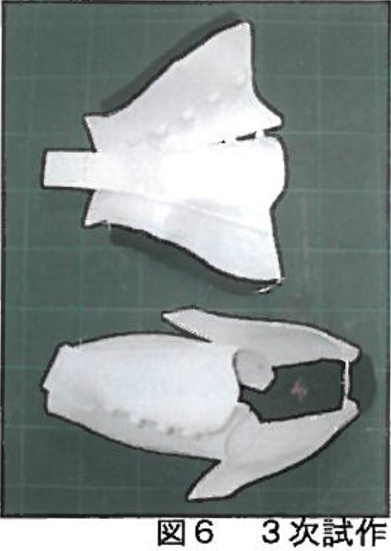

3次試作(図6)

甲の締め付けを弱くする仕様変更だったが失敗した。紐の編み上げ角度が大きく影響しており、2次試作で確認した。紐の滑りを良くする為に金属D冠を採用することとした。サイズ調整は方策が出ず保留とした。

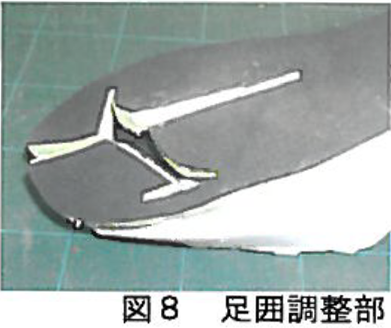

4次試作(図7,8)

サイズ調整を楽にする為に底を分割し、結合部に伸縮素材と粘着テープを配置した。設計段階で検討内容が薄く、底が突起した状態になり、試用が困難であった。

踵部分も切り離し縫製しやすく、フィット卜する形に変更したが、実用性が低く被験者の評価も悪かった。

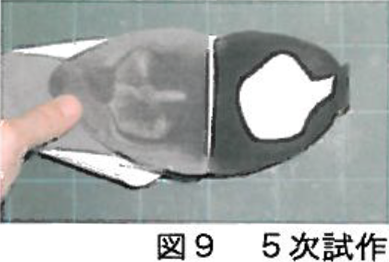

5次試作(図9,10)

評価試験に耐えうる試作品が完成した。

踵のクッション材の耐久時間、爪先の一部が変形して水や汚れが浸入する問題が生じた。

6次試作(図11)

1足試作後に前試作の問題確認を行った結果、問題は解決された。

早急に被験者分の靴を追加作成し、評価実験を行なった。

7次試作(図12,13)

防寒、防水面の強化と足長調整をより簡便にする予定であったが、3次試作のサイズ調整を採用としたためにかえって調整しづらくなった。

8次試作(図14)

甲皮主資材の透湿性で蒸れの問題は残ったが、目的とする最終の形まで到達した。

7.履物が血流に与える影響

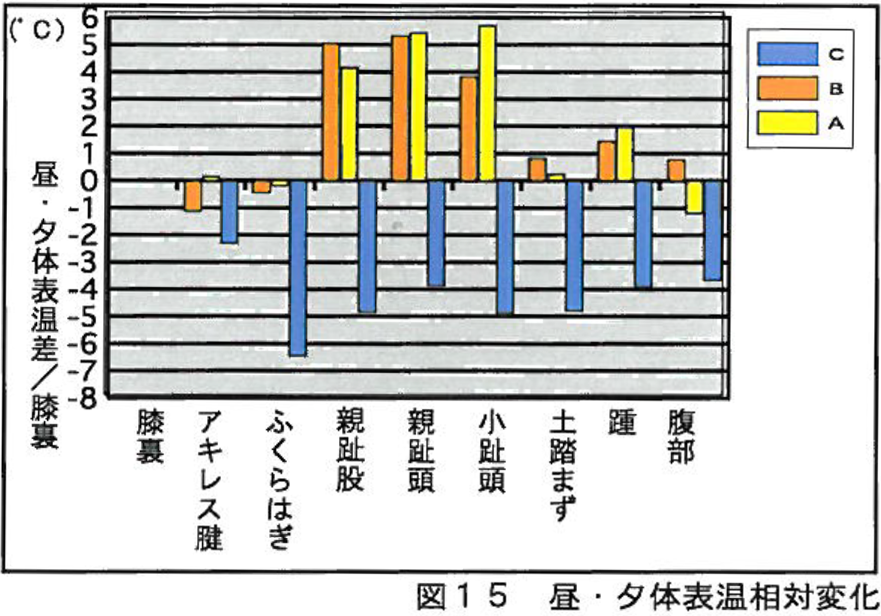

履物の違いが脚部の血流に与える影響を見るためにサーモカメラで体表温を計測した。

被験者の脚部を昼と夕方に測定した。

通常靴を履いた被験者cと比較して、試作モデルを履いた被験者A,Bは足部末端部の体表温低下が抑えられている(図15)。

8.履物が循環系に与える影響

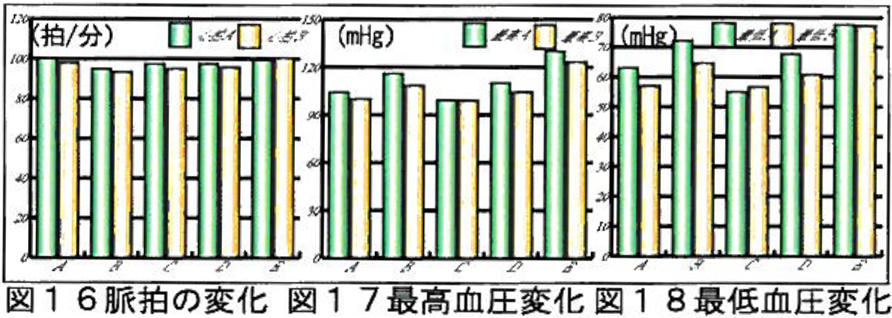

図16は心拍数、図17は最高血圧、図18は最低血圧を示す。被験者A~Eは自前の靴(ヒール高差10~16mm)と試作モデルを履き、歩行中の心拍数、血圧を測定した。

試作モデルを履いた時の方が循環系の負担は減少する傾向が見られた。これは脚部の筋が協調的に働き(ミルキングアクション)、第二の心臓としての役割が活かされていると考えられる。

9.結論

ヒール高差のある靴、シヤンクのある靴は血行障害を引き起こす要因と成り得る。試作モデルにより、ヒール高差を無くし、サイズ許容を大幅に広げるだけでなく、足の形状に合わせられるようにした。これによってしっかり足にフィットすると共に、足首関節と足の指を自由に動かせられるようになった。このことにより、人間本来の歩行時の脚機能を取り戻す事ができると考えられる。

参考文献

越智淳三(訳):解剖学アトラス第3版,文光堂,1990

小野三洞:あし〔いま、身体について考える〕,風涛社,1975

小原二郎他:建築.室内.人間工学,鹿島出版会,1969

石塚忠雄;靴の科学,講談社,1991

生命工学工業技術研究所:

http://www.dh’aist.go.jp/NIBH/NIBH/ourpages/fcot/j-fOotmorph.html

あるある大辞典:http//www.ktv・co.jp/ARUARU/index・html

1.研究の背景

近年「無駄な公共投資の見直し」というテーマが、マスメディアをはじめ世論一般で多く取り上げられている。しかし、地域内の交通機関は、生活の現状維持にかかわる公共性の高いものであり、今後の超高齢化社会における福祉への対策や、環境問題への対策などを考える上でも、健全な整備が望まれる。そこで、こうした時代の流れに対応した、新しい交通システムのデザイン手法が必要とされている。

2.研究の目的

日本の地方都市での地域交通において、現在のような自動車を中心とした交通システムよりも合理的な、公共交通を中心としたシステムを整備するにあたり、いかに利用者である住民に対して有益な交通を提供できるかに焦点を当て、どのような手順や方法でデザインを行えばよいのかを研究した。

住民への調査から、現状における「地域に対してのイメージ」を割り出し、情報が弱い部分を探ることで、「交通システムが必要とされている場所はどこなのか」を割り出すこととした。これにより、利用者の目線に立った調査から、身の丈に合った有益なシステムが構築され、インフラとして有効性を高めることへの可能性を探ることを目的とした。

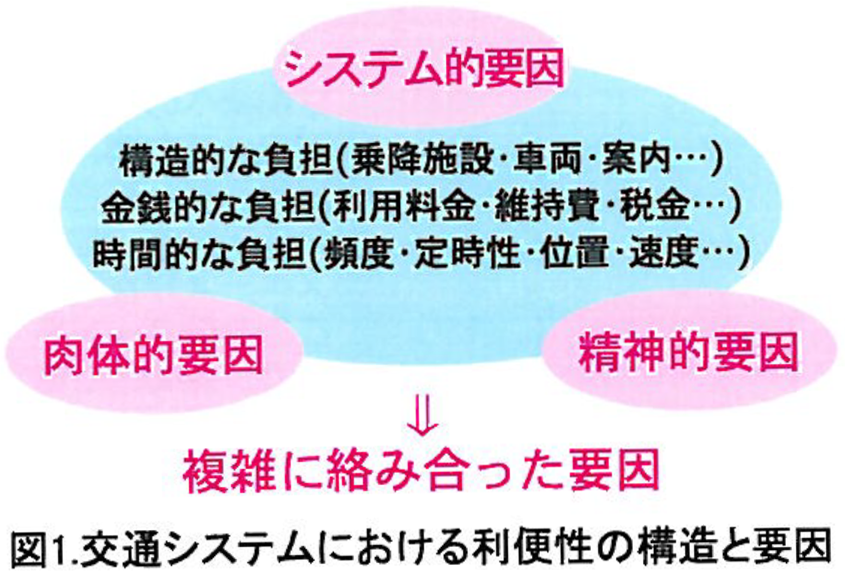

3.交通システムのデザインの方向性

日本では、自動車中心社会が着々と進行し多くの問題を抱えている。一方で、新しく開業した公共交通の利用者数は予測に反して伸び悩んでいる。そこで、利用者が減少し続け存続の危機に脅かされたにもかかわらず、システムの改善により、利用者を呼び戻した松浦鉄道(佐賀県・長崎県)の例から、有効性を高めるためには、利便性の向上によって、心理的な効果を高めることが重要であると考えた。

4. 仙台市民の交通に関する調査と分析

モデルとした仙台市における交通の現状について調査を行った。文献や統計資料による基礎調査の結果、公共交通の有効性に関わる数々の問題点が見られた。分析の結果、仙台市の都市的な特徴だけでなく、交通整備の不備による要因が多く挙げられ、「仙台市の公共交通の有効性は低い」との仮説を導き出した。この仮説を検証するため、市民に対してアンケート調査を行った。

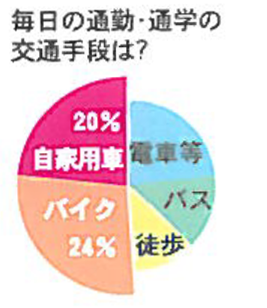

1)自家用車の利用に関する調査 日常生活における自家用車の利用頻度を知るため、通勤通学の交通手段を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、毎日の通勤通学の交通手段を尋ねたところ、20%が自家用車を利用し、24%がバイクを利用していた。公共交通より大きな値を示し、多くの市民が日常生活に自動車を利用していることが解った。

日常生活における自家用車の利用頻度を知るため、通勤通学の交通手段を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、毎日の通勤通学の交通手段を尋ねたところ、20%が自家用車を利用し、24%がバイクを利用していた。公共交通より大きな値を示し、多くの市民が日常生活に自動車を利用していることが解った。

2)自家用車を利用抑制に関する調査 自家用車を利用しないで日常生活を送る場合、どこに問題点が生じるのかを調査した。自家用車を利用しないで日常生活を送れるかを尋ねたところ、68%が差し障りがあると回答し、理由の多くに公共交通の整備に対しての問題が挙げられ、多くの不満を抱いていることが解った。

自家用車を利用しないで日常生活を送る場合、どこに問題点が生じるのかを調査した。自家用車を利用しないで日常生活を送れるかを尋ねたところ、68%が差し障りがあると回答し、理由の多くに公共交通の整備に対しての問題が挙げられ、多くの不満を抱いていることが解った。

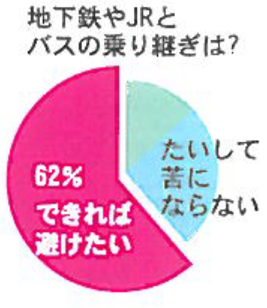

3)システム関の連携に関する調査 交通網の発展には欠かせない乗換え行為に対して、負担を生じているかを調査した。対象は、MIDECの展示会に来場者のうち157名に仙台における地下鉄やJRとバスの乗り継ぎへの感想を尋ねたところ、62%ができれば避けたいと回答し、理由には、料金システム、案内の不足、待ち時間など、複数のシステムにおける連携に不備があり負担となっていることが解った。

交通網の発展には欠かせない乗換え行為に対して、負担を生じているかを調査した。対象は、MIDECの展示会に来場者のうち157名に仙台における地下鉄やJRとバスの乗り継ぎへの感想を尋ねたところ、62%ができれば避けたいと回答し、理由には、料金システム、案内の不足、待ち時間など、複数のシステムにおける連携に不備があり負担となっていることが解った。

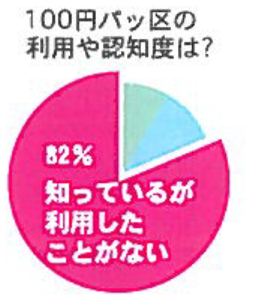

4)公共交通の問題改善策に関する調査 多くの問題点の解消や中心市街地の活性化のために、2003年10月より仙台市は100円均一区間を設けた。この認知度および利用回数を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、100円パッ区について尋ねたところ、82%が知っているが利用したことがないと回答した。新しく計画された改善策が、市民には生かされていないことが解った。

多くの問題点の解消や中心市街地の活性化のために、2003年10月より仙台市は100円均一区間を設けた。この認知度および利用回数を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、100円パッ区について尋ねたところ、82%が知っているが利用したことがないと回答した。新しく計画された改善策が、市民には生かされていないことが解った。

このように、いずれの調査においても、現状における仙台市の公共交通システムは有効に働いていないことが伺える結果となった。

5.システム導入のための調査と分析

仙台市の中心市街地をモデルとした、公共交通システムをデザインするための調査と分析を行った。市民の必要性と意向に合致した心理的な効果の高いシステムを目指し、交通システムとしての有効性を高めることを狙った。そのために、市民の内面的なイメージを定量化し、その形状や共通性から、市民の抱いている都市のイメージ構造を分析した。調査対象は、調査1)東北工業大学ならびに東北工業大学大学院の学生17名、調査2)および調査3)東北工業大学の学生ならびにその家族を中心とした、仙台市もしくはその近郊都市に在住する49名(内訳:12~24歳29名・25~59歳17名・60~70歳3名)である。

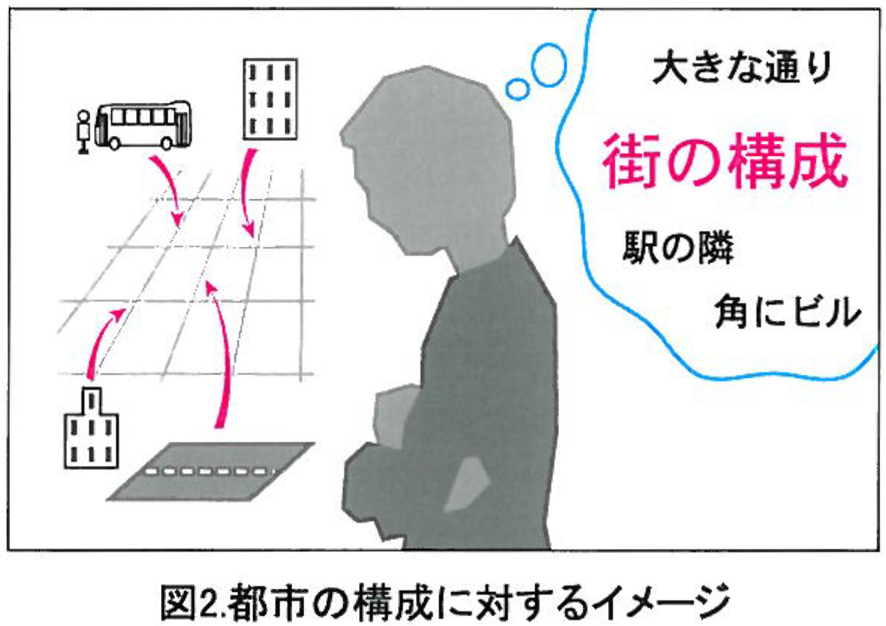

1)中心市街地におけるイメージの構成要素の特定に関する調査

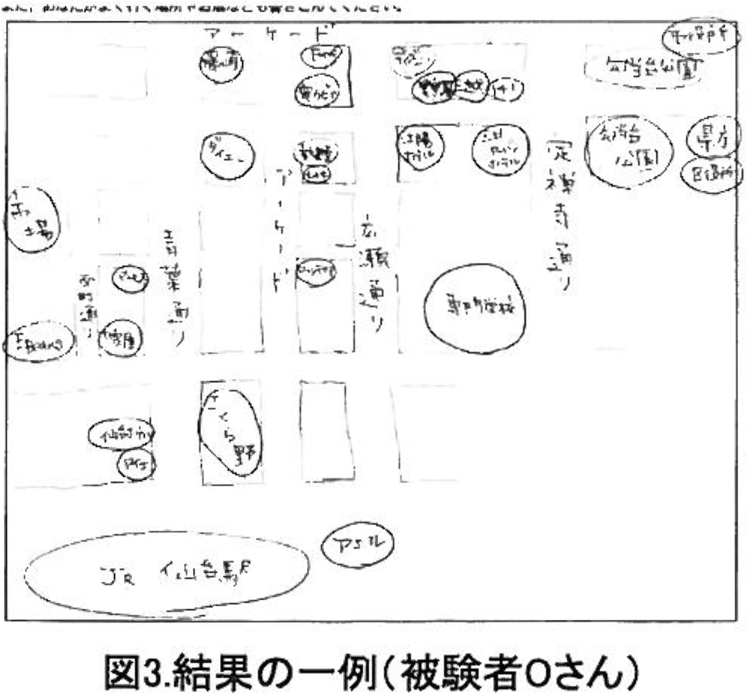

住民は、都市の構成要素から、何らしらの手がかりを得て、都市の構造を把握し、日常生活を送っていると考えられる。そこで、中心市街地において、市民がどのような構成要素を用いて、街の構造をイメージしているのかを探るための調査を行った。調査方法は、「街」「一番丁」「駅前」という3つのキーワードを与え、190×155mの枠内に地図を描かせた(図3)。

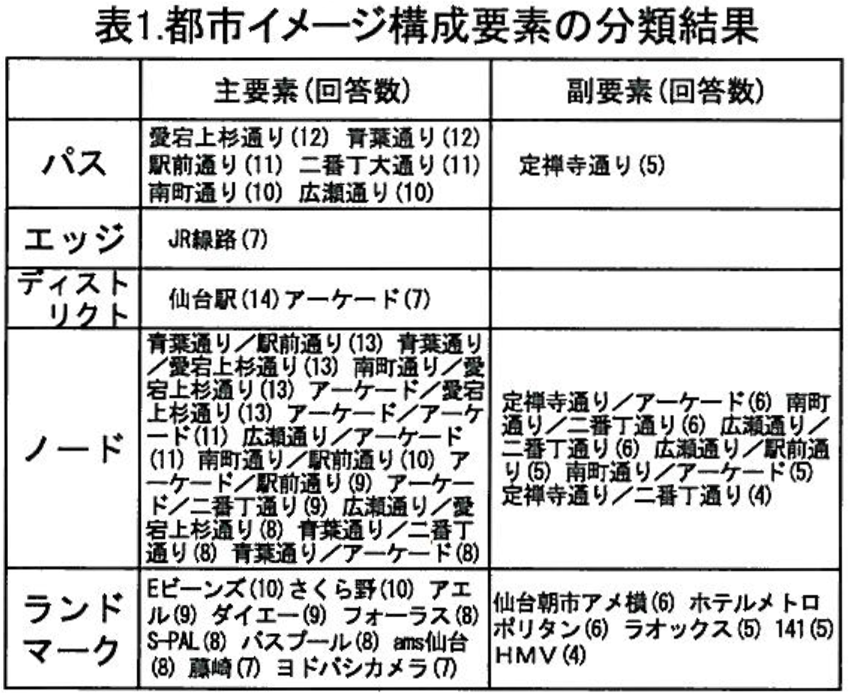

地図から読み取った情報をリンチ『都市のイメージ』の5つの要素を指標として分類を行ったところ、表1のようになった。

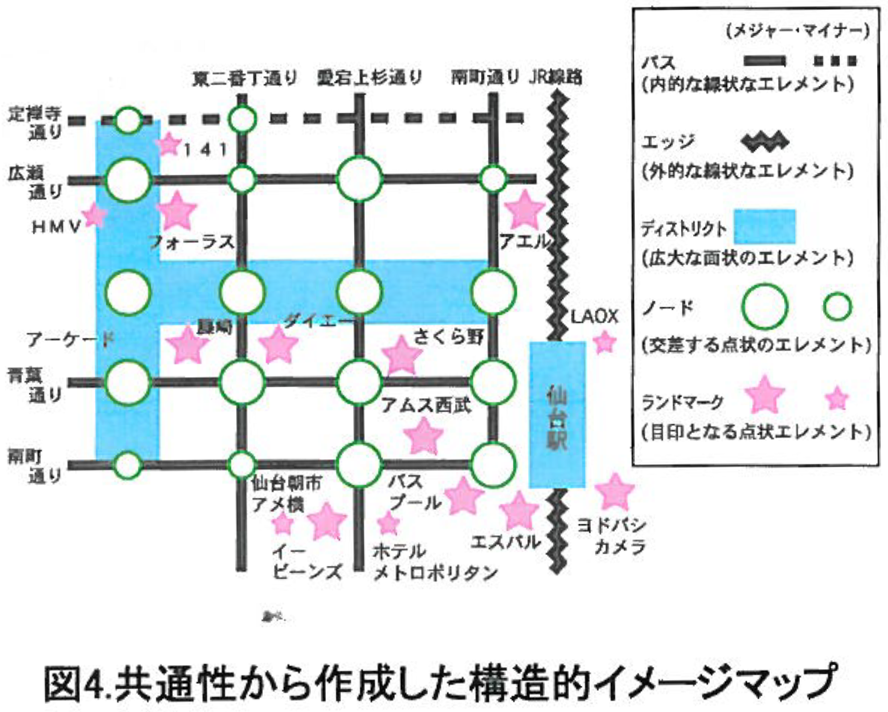

この結果、都市の構成要素には多くの共通性が見られた。そこで、この共通性をもとに視覚化し構成的イメージマップ(図4)を作成した。

このように、市民は中心市街地の構造を把握するにあたり、共通した構成要素を利用している。なかでもランドマークが、人々の地理的理解に重要な役割を果たしていることが解った。

2)ランドマークの有効性とその連想構造に関する調査

ランドマークを手がかりに街の構造を把握している点から、これらの構成要素には、何らかのイメージを抱いていると考えられる。

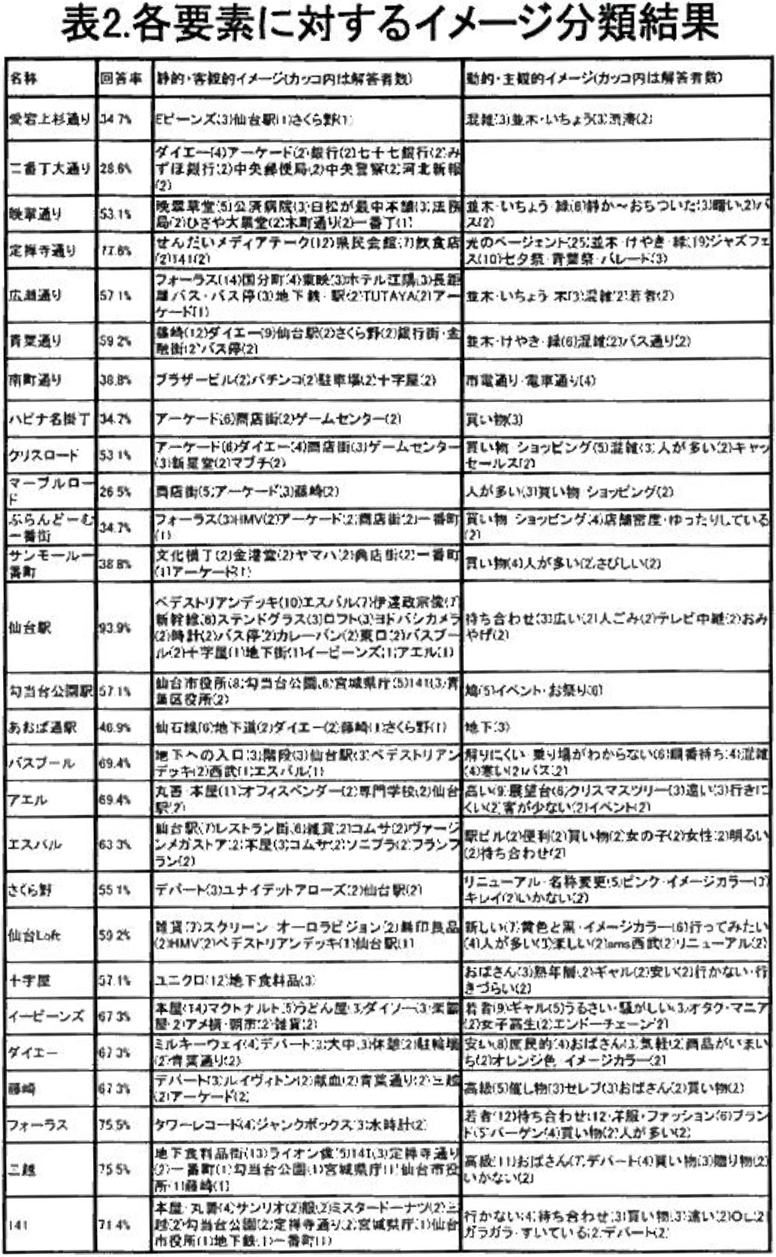

そこで、中心市街地におけるランドマークを中心とする各要素は、市民に広く知れ渡っているのか、そして、要素同士につながりがあるのかを調べるために、構成要素ごとのイメージを尋ねる調査を行った。調査方法は、中心部の代表的な、建物や商業施設(ランドマーク)・道路や商店街(パス)・公共交通拠点、計27個所の名称に対して、イメージをフリーワードで回答させたところ、表2のようになった。

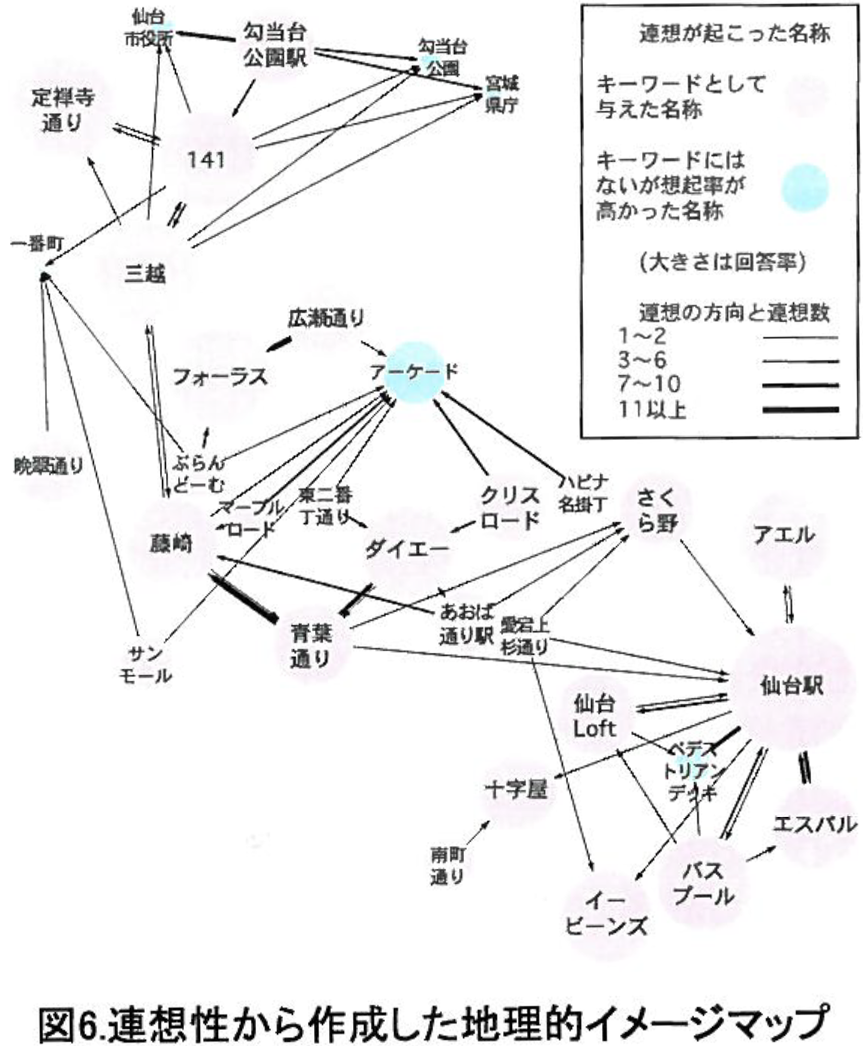

この結果、内部的なイメージの強さや回答率から、ランドマークとされている建物や商業施設は、広く認知されていると言える。また、各構成要素間には連想性があり、この構造を視覚化し、地理的イメージマップ(図6)を作成した。

このように、市民は中心市街地の各構成要素に対して、様々なイメージを持っている。そして、ランドマークをはじめとする各要素は連想性があり、この繋がりには強弱や方向性があることが解った。

3)ランドマーク間の距離感覚に関する調査

ランドマークを手がかりに街の構造を把握している点から、各ランドマーク間には、距離に対する感覚を抱いていると考えられる。

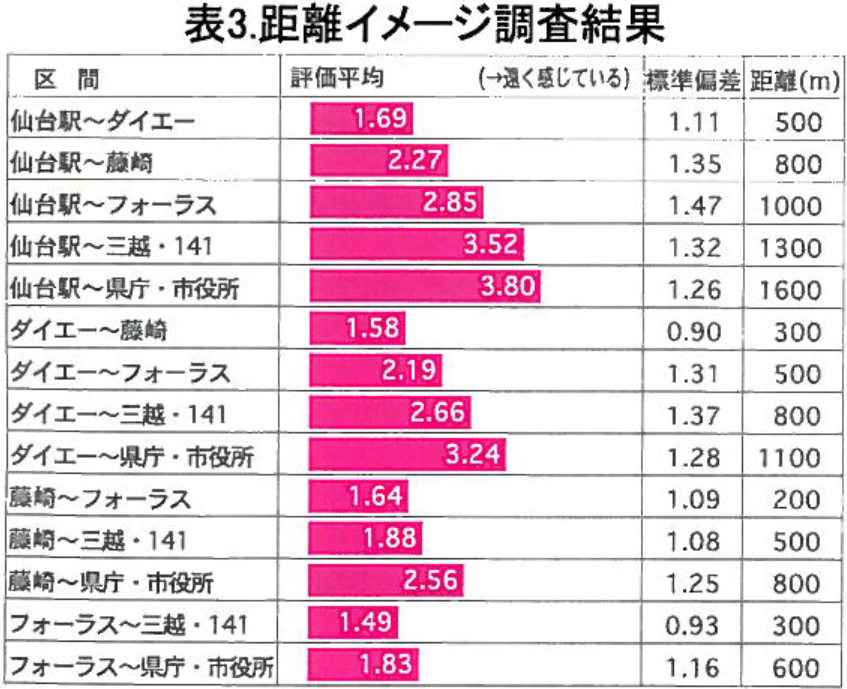

そこで、中心市街地における、市民の距離に対するイメージ尋ねる調査を行い、物理的な距離と比較を行った。調査方法は、SD法を用いて、5つの各ランドマーク間の距離のイメージを「歩いても苦にならない(とても近く感じている)」から「交通機関を利用したい(とても遠く感じている)」までの5段階で評価させたところ、表3のようになった。

この結果、「仙台駅~ダイエー」「ダイエー~フォーラス」「藤崎~三越・141」のように、同じ距離にもかかわらず、イメージに大きな差がみられる区間があった。また、「藤崎~フォーラス」「フォーラス~三越.141」のように、実際の距離の長短と距離のイメージが反している区間があった。このように、市民は中心市街地において、「近く感じる」「遠く感じる」というイメージの構造を保有している。この、距離に対するイメージは、物理的な距離と差がみうけられ、区間によっても異なることが解った。

6.考察

調査結果から、仙台市中心部の公共交通システムのデザインを行う上で、市民がどの区間や場所への移動に対して、交通システムを必要としているのか、必要としていないのかという、開通後の有効性につながる手がかりを得られた。地理的イメージマップにおける連想構造が強く働いている区間や、心理的な距離が物理的な距離に比べて短く感じられている区間には、公共交通を提供しても効果が少ないといえる。一方、このつながりが希薄な区間や、遠く感じている区間では、この部分をポイントにおいたシステムデザインが必要とされている。また、ランドマークや通りの名称など、市民が情報として正確に捉えるきっかけを作り、イメージが共有化されれば、市民の街に対するイメージをより明確にすることができ、交通機関から歩道に至るまでのすべての交通システムにおいて利便性が向上すると思われる。

7.結論

現在まで、こういった調査では、パーソントリップ調査や定点の交通量調査など、物理的な移動量からのみ定量化されていた。しかし、この研究の調査手法によって、市民のイメージから内部構造を定量化することが出来る点が、明らかになった。今回の研究によって、こうした主観部分の客観化こそが、人の目線の高さに合ったまちづくり、身の丈に合った交通システムデザインには大切な要素なのではないかと思われる。

8.主な参考文献

1)ケヴイン・リンチ箸、丹下健三・富田玲子訳『都市のイメージ』岩波書店、1968

2)西村幸格・服部重敬卿市と路面公共交通一欧米にみる交通政策と施設』学芸出版社2000

3)山中英生・小谷通泰・新田保次『まちづくりのための交通戦略一パッケージ・アプローチのすすめ一』学芸出版社、2000

4)北村隆一『ポスト・モータリゼーションー21世紀の都市と交通戦略』学芸出版社、2001

5)家田仁・岡並木『都市再生一交通学からの解答』学芸出版社、2002

6)市川嘉一『交通まちづくりの時代一魅力的な公共交通創造と都市再生戦略』ぎようせい

◆研究の背景と目的

現代生活において我々は、様々な精神的負担を受けている。精神的負担を測定し評価する方法として、心電図測定、脳波測定などがあるが、最近、前頭部脳血流変化の測定が快適性やストレスの評価に応用されている。この測定方法は比較的容易で被験者への測定による負担が少ない。

本研究では個人の特性に注目し、メンタルワークロード(精神的負担)と脳血流変化との関係を分析し、前頭部脳血流によるメンタルワークロード評価への応用の可能性について検討する。

◆研究の流れ

1.安静時実験

2.精神的負荷実験

3.様々な状況での実験

4.考察

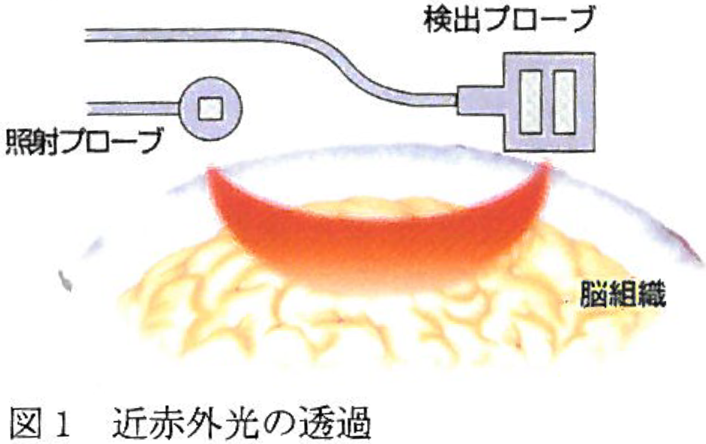

◆近赤外線分光法による脳血流測定方法

近赤外光(700〜1500nm)は生体組織に光透過性を有し、血液中に含まれるヘモグロビンは酸素化、脱酸素化に対し近赤外光領域に吸収体を持つ。

従って、この吸収体における吸光度変化を測定することにより、脳内組織の酸素飽和度や血液速度を外部から連続的に測定できる(図1)。通常、脳活動が上昇すると脳血流が増加する。一般に左右脳の働きは異なり利き腕によっても異なるが、この結果についても近赤外光を用いた測定結果から明らかにされている。

図2に示した測定装置を用いて、前額部に照射検出プローブを左右1つずつ装着し測定を行う。

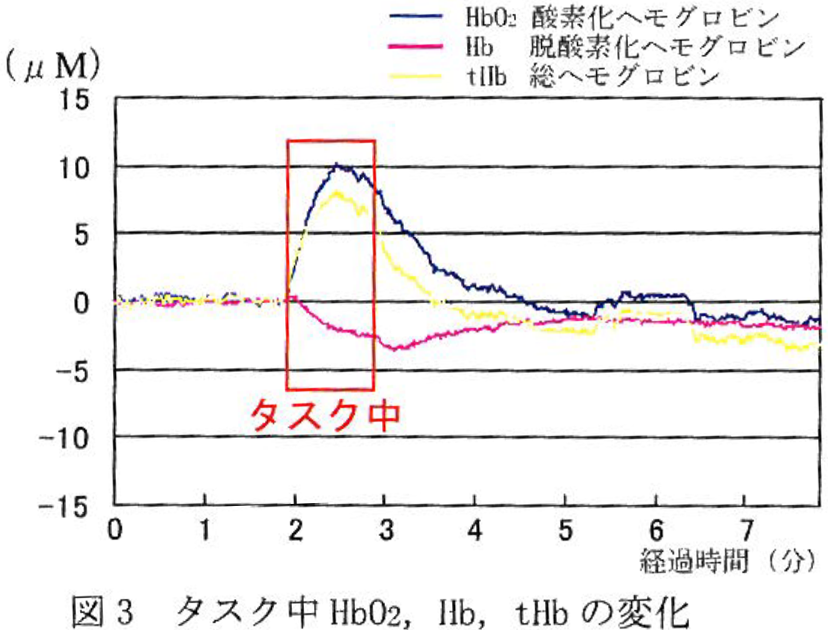

◆測定結果例

タスク中と示した部分でHbO2とtHbが上昇し、Hbが減少する変化が観察される。これは脳活動と脳血流が増大していることを示している(図3)。

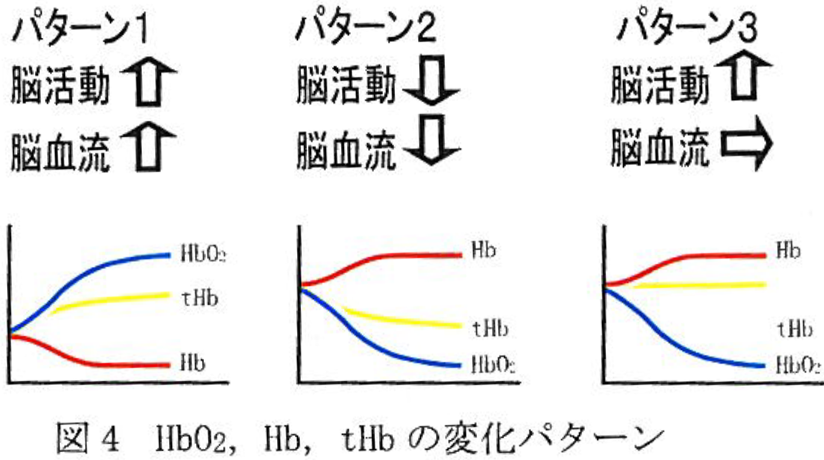

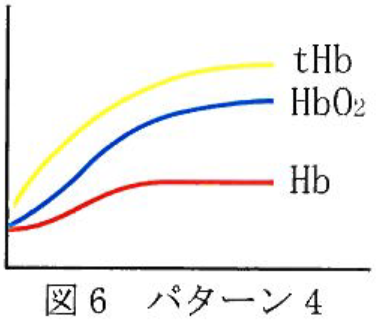

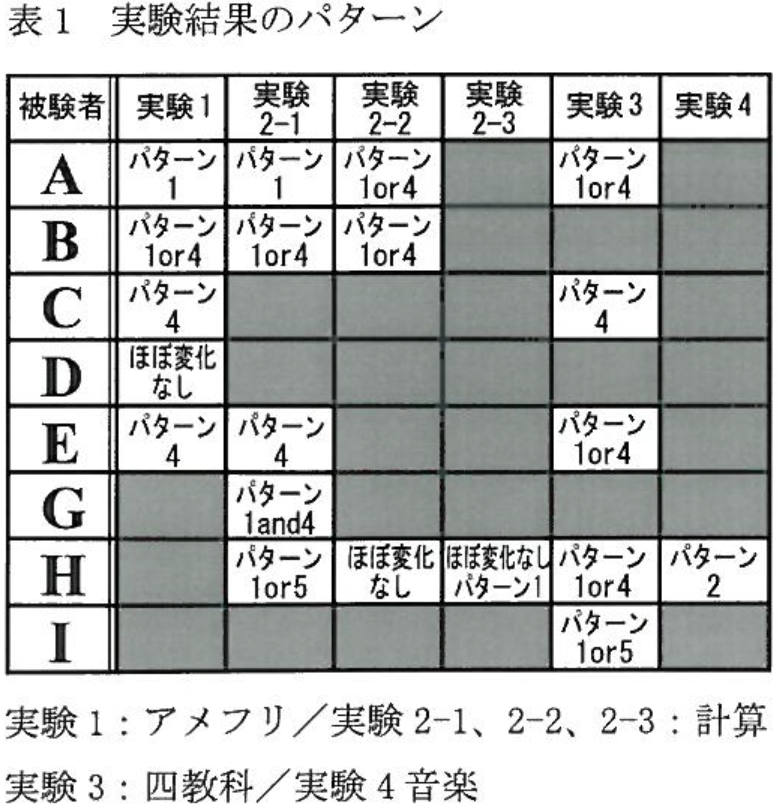

◆測定結果のパターン例(図4)

◆実験1

目的:精神的負荷による脳血流変化を測定する。

場所:東北工業大学5号館2階原田研究室

方法:アメフリ抹消タスク、計算タスクを行う。

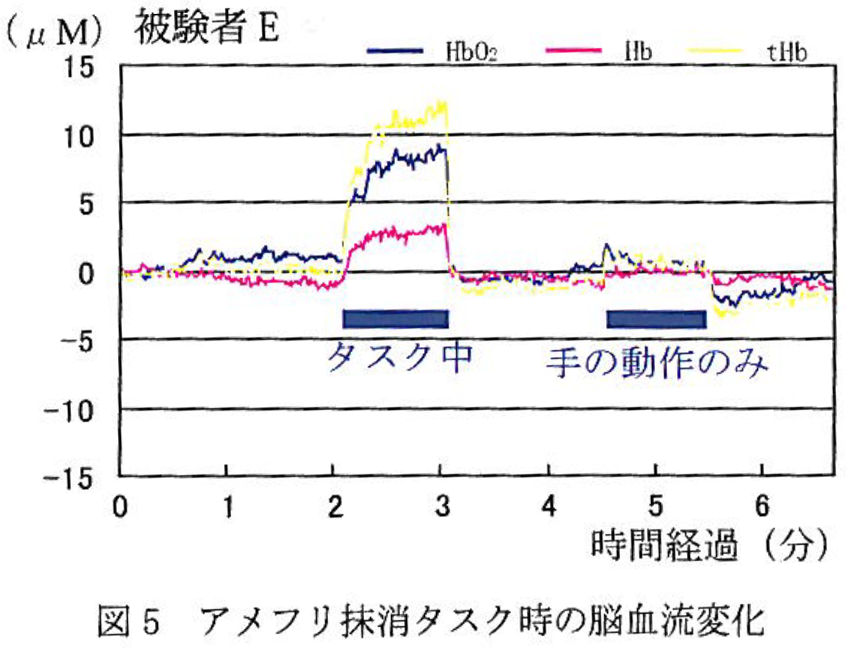

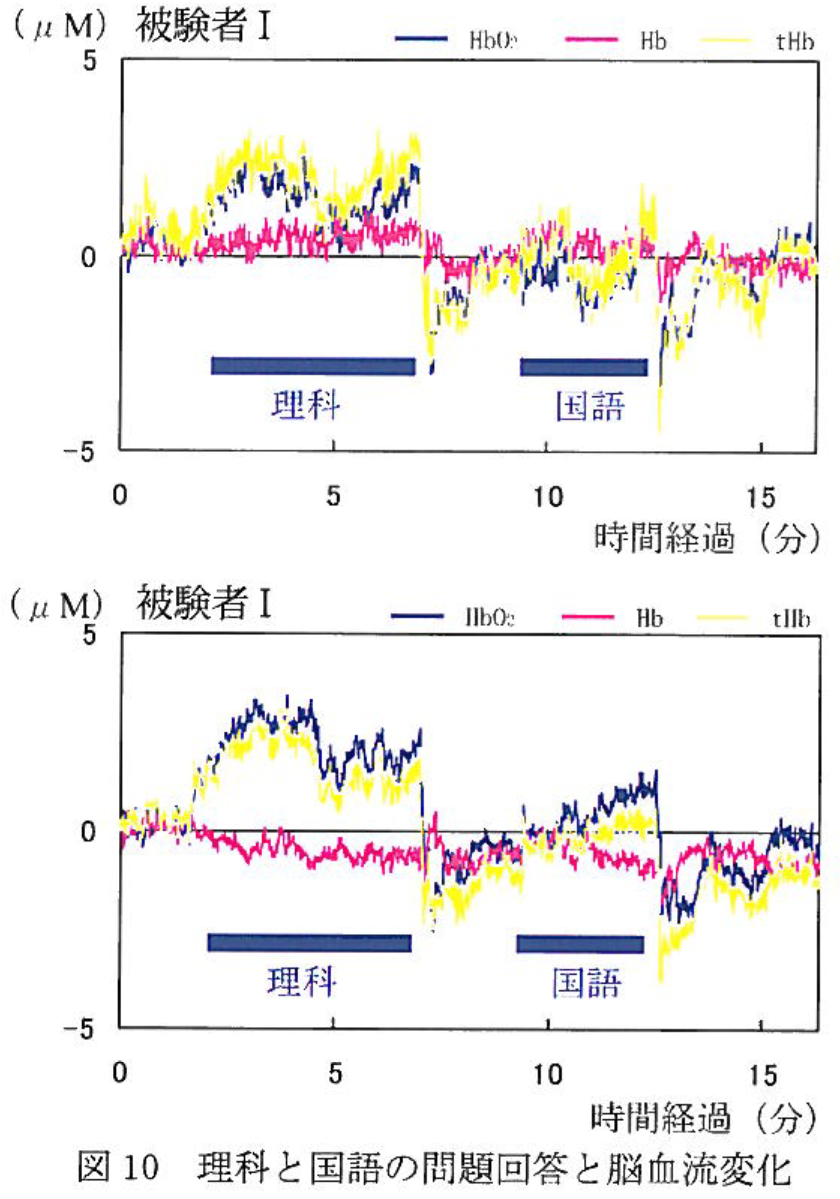

図5と図6は被験者E(22歳男子大学生)の結果を示しているが、HbO2、Hb、tHbの変化において、パターン1~3と異なるパターンが観察された(図5)。

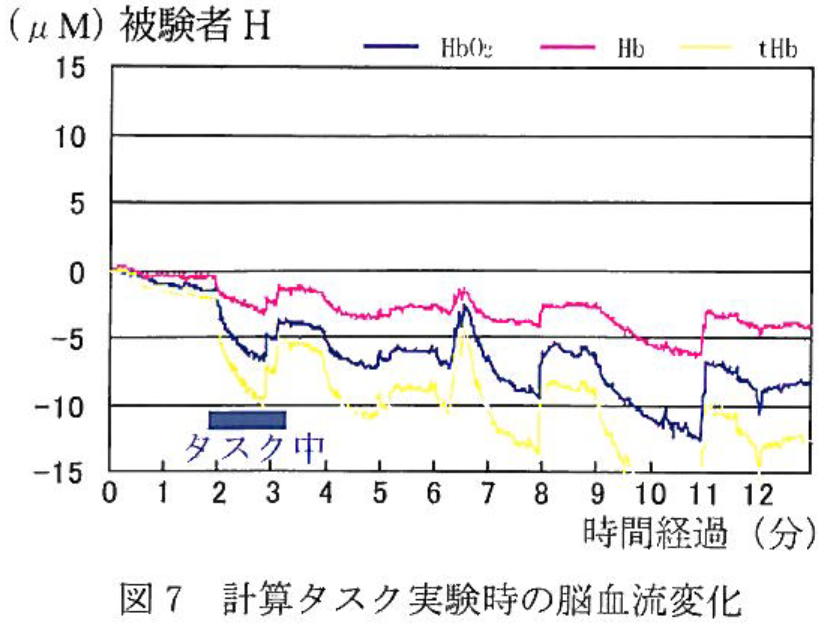

被験者EおよびH(22歳男子大学生)で観察された変化をパターン4とする(図6)。HbO2、Hb、tHbは全て上昇している。

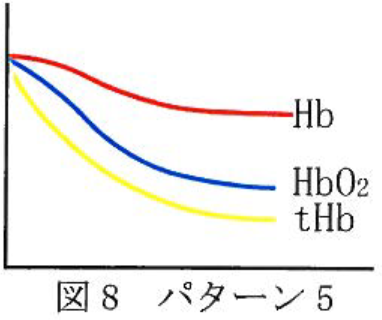

さらに、計算タスク中においてHbO2、Hb、t恥の全てが上昇するという変化が観察された(図7)。これをパターン5とする(図8)。

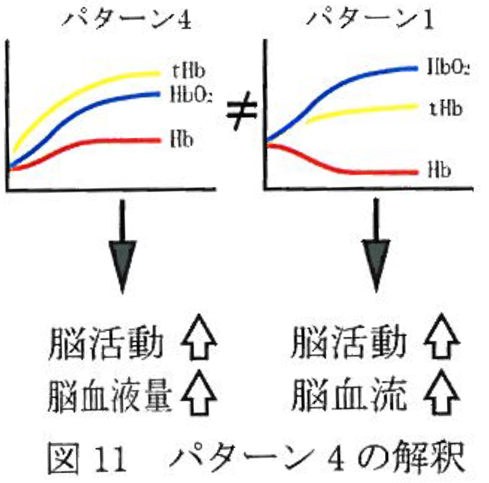

パターン4は臨床的には静脈性鯵血で観察されているが、精神的負担を与えた時にも同様の現象が起こることが、観察された。この場合、脳血液量は増大すると解釈されている。

実験1ではパターン4はパターン1~3よりも多く観察された。

またパターン5が観察された被験者は計算が得意であったことから、パターン2に近い脳の働きをしていることが推察される。一方、パターン4はパターン1に近い状態を表していることも考えられる。

◆実験2

目的:異なるタスクによる精神的負荷時の脳血流の変化を計測する。

場所:東北工業大学5号館B1階院生小講義室

方法:算数、理科、社会、国語のタスクを用いて精神的負荷を与える。実験前に得意、苦手に関して5段階で評価した。

さらに、実験後に難易度について、5段階評価を行った。1:苦手(難しい)~5:得意(簡単)

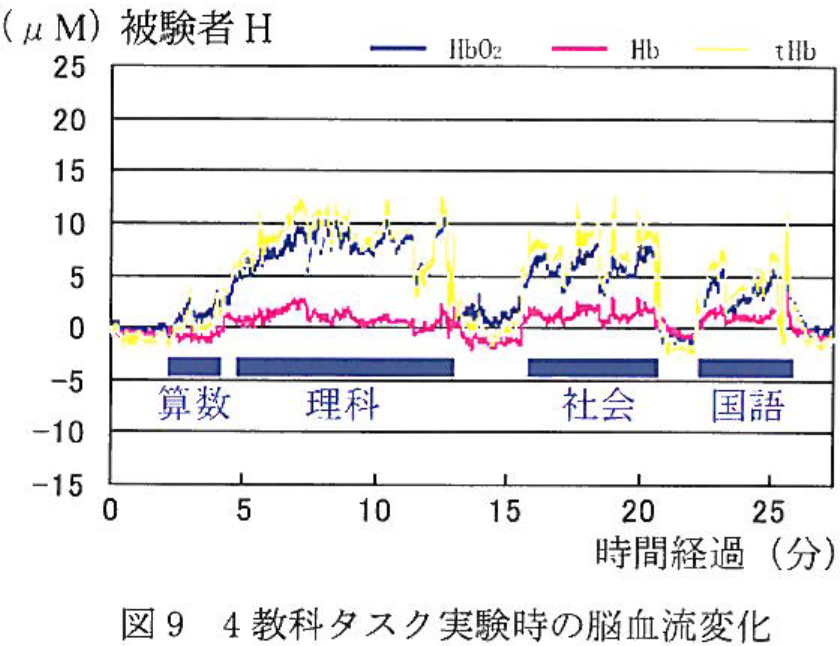

被験者H(22歳男子学生)は計算タスクでパターン5を示した。得意である算数ではほとんど変化がみられなかった。実験後の評価では国語は算数同様、容易ということであったが、国語では血流の上昇が観察された(図9)。

実験前の評価算数:5理科:5社会:1国語:3

実験後の評価算数:5理科:2社会:2国語:5

被験者I(21歳女子大学生)では、国語のタスク中に左脳においてパターン5と類似の変化を示した。左脳の血流は上昇していると考えられる(図10)。

実験前の評価算数:5理科:5社会:1国語;3

実験後の評価算数:5理科:2社会:2国語:5

◆実験2の考察

パターン4は実験2のタスク中に観察され、パターン1と同様、脳活動は上昇し、脳血流が増大するとも解釈できるが、静脈性診血により脳血液量の増大が考えられる(図11)。

パターン5はパターン4と逆の変化であり、脳血液量は減少していると解釈できる。

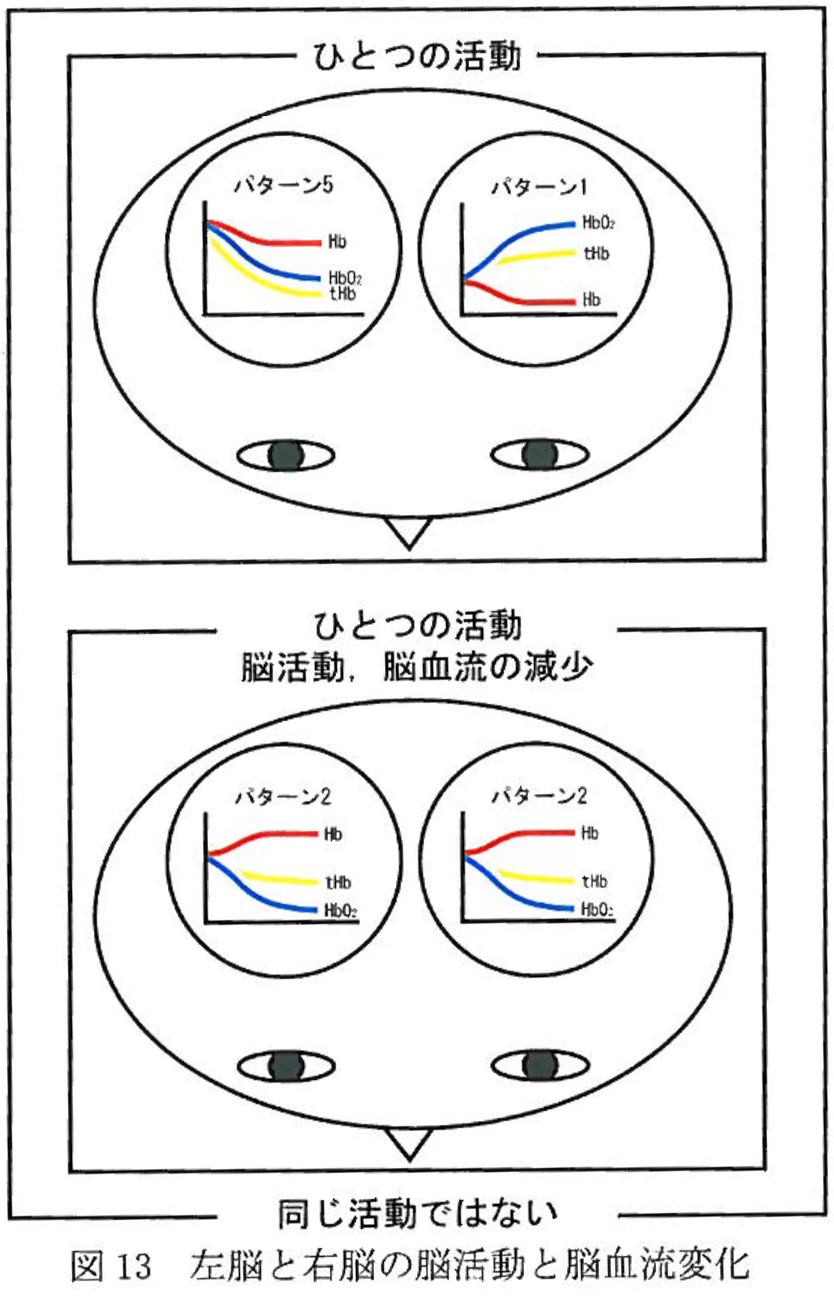

一側の脳でパターン5が観察された時、対側の脳の血流は上昇する傾向にあった。これは計算タスクの実験で、最初にパターン5が観察されたときと同様であった。

通常、左脳と右脳で別の変化が起こることは少ない。つまり、左脳の血流が上昇すると右脳の血流も上昇し、左脳で減少すると右脳でも減少する。

パターン5がパターン2と同様であるならば、パターン2とパターン1は脳活動が異なる変化なので、左脳と右脳が異なった脳活動変化をしていることになる。

実験3ではパターン2が観察されると予測出来る状況にて、パターン5が観察されるのかを検証する。

◆実験3

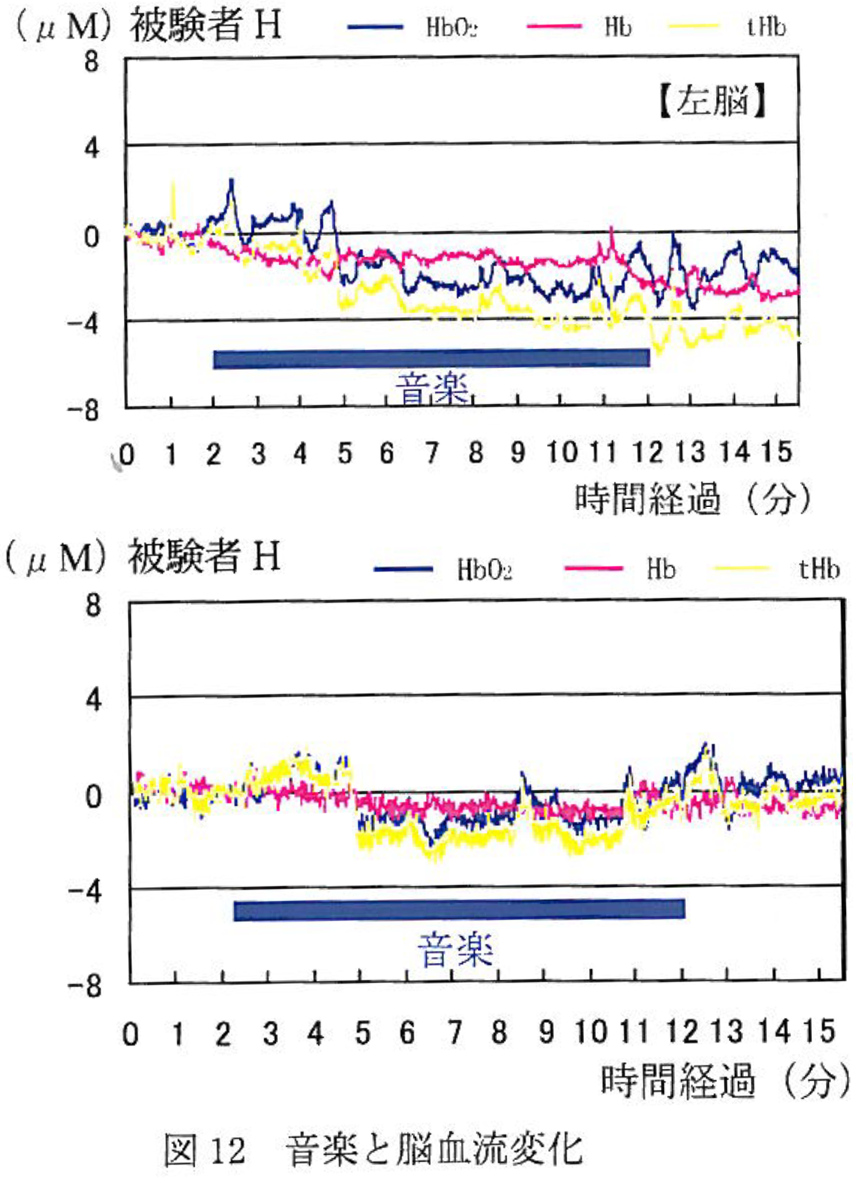

目的;快適な状況で脳血流変化を計測する。

場所:東北工業大学5号館B1階院生小講義室

方法:好きな音楽を聴かせる。

被験者H:男子大学生(22歳)

好きな音楽を聴かせた場合、脳血流が減少する傾向がみられ、左右脳で同時に脳血流が減少することが観察された。HbO2、Hb,tHbの変化はパターン2であった。

HbO2、Hb,tHbの部分的な変化を調べてもパターン4,5のような変化は観察されなかった。

◆実験3の考察

通常は、左右の脳で脳血流はほぼ同様の変化を示すが、本研究では一側の脳でパターン5が観察されるのと同時に対側の脳でパターン1が観察された。タスクの内容によっては、左右の脳で異なった、脳活動、脳血流の変化を起こすことが推察される(図13)。

◆全体の考察

実験結果のパターンについて表1にまとめた。実験1,2-1,2-2,2-3,3は精神的負荷を与えた実験で(脳血流が上昇すると予測される)、実験4は精神的負荷を与えないで、リラックスさせる実験である(脳血流が減少すると予測される)。

脳血流の測定結果の解釈を行うために、パターン4とパターン5のように、臨床的にはやや異常な状態の脳の状態である2つのパターンを中心に表1に示した。これを基に、実験結果の全体について考察を行った。

パターン4については、精神的負荷を与えたときに、パターン1が観察されるような状態において観察されることや、パターン1が観察された被験者でパターン1が観察される同様のタスク実験でも観察されたことより、脳血液が上昇しているとの解釈も可能であるが、脳血液量が増大している。

パターン4は脳活動、脳血流ともに上昇している状態を表しており、本研究においてパターン4が観察される割合は高かった。

パターン1が観察される被験者では、その後もパターン1が観察される傾向があり、パターン4が観察された被験者では、その後もパターン4の変化が観察されやすい傾向がある。この違いにより被験者の適性などの分類ができる可能性が考えられる。

パターン5については、パターン4と同様にパターン2が観察されるような状況において観察されたことより、パターン5はパターン2にみられる脳活動、脳血流の変化と同様の解釈をし得ると考えた。

しかし、研究を進めるうちにパターン5が観察される状況では、一側脳でパターン5が観察され、対側脳においてパターン1が観察された。通常、脳血流に関しては左脳と右脳で別の変化が起こることは少ない。つまり左脳の血流が上昇すると右脳でも上昇し、左脳で減少すると右脳でも減少する。

パターン5が観察された状況でも、左右同じ変化をしていたとするなら、パターン5の変化とパターン1の変化は同じ脳活動の変化を示している可能性がある。

パターン1の脳活動、脳血流の変化はパターン2の変化どはまったく異なる。つまりパターン5がパターン2の脳活動、脳血流の変化と同様ではないと考えられる。

そして、パターン5が観察された被験者で、パターン2が観察されると思われる実験を行ったが、パターン5が観察されることはなかった。

これらのことより、パターン5がパターン2よりも、パターン1に近い状態であると考えられる。

しかし、脳血流は低下する傾向にあるので、血流は減少しているが、脳活動は上昇している状態であると考えられる。

パターン5ではHbO2が減少していることや他の研究結果を考慮すると、パターン2に近い変化であると考えられる。しかし、パターン5は一側の脳で観察される傾向があり、対側の脳ではパターン1の変化を示している。左右の脳は同じ活動の変化をする傾向が多いことや、パターン2が観察される状況でパターン5が観察されないことから、脳全体の活動は上昇していることが考えられる。

すなわち、パターン5に見られるHbO2、Hb、tHbの変化は脳活動が上昇していることを表しているが脳血液量が減少していると考えられる。

同じタスクの実験においてパターン1,パターン4,あるいはパターン5が観察される被験者では、適性などの分類ができるかも知れない。

◆まとめ

本研究では近赤外線分光法による脳血流測定装置を用いて、前頭部脳血流の測定を行い、メンタルワークロードの評価へ応用することを試みた。

HbO2、Hb、tHbの計測結果の解釈には困難な箇所があったが、個人の特性を含めたメンタルワークロードの違いを評価し得る可能性が示唆された。

◆参考文献

○日本脳代謝モニタリング研究会(編):臨床医のための近赤外分光法,新興医学出版,2002

○鈴木雄一,畠山英子,松崎泰賢,森川岳,末吉修三,宮崎良文:,聴覚刺激が脳血液量,血圧,主観評価に及ぼす影響、日本生理人類学会誌6,特2,36-37,1999

○恒次祐子,森川岳,宮崎良文,上脇達也:パーソナリティと生理応答(1)-嗅覚刺激を例として,日本生理人類学会誌7,特1,56-57,2002

1.背景と目的

近年の様々な電気製品の多くは、インタフェースを介して操作しなければならなくなってきた。しかし、大半の製品ではわかりやすさ・使いやすさは必ずしもよくない。それはグラフィカルユーザインタフェース(GUI)の良し悪しだけの問題でなく、シークエンスそのものに要因があるとも考えられる。

本研究では、カーナビゲーションシステムにおけるユーザビリティについて師Iデザインとシークエンス、情報処理の性差から調べ、男性と女性の操作における相違も検討して、性差に影響されないインタフェースの提案を行うことを目的とした。

2.研究の流れ

第1章 序論

第2章 文献調査

第3章 実験・分析と考察・制作一性差について

3-1 市販機器の調査

3-2 モデルA(市販品)調査・実験・分析

3-3 モデルB(市販品を反映した従来型の多機能)制作・実験・分析『群(多数)』から『個(一つ)」を探す

3-4 モデルC(改善型の単純機能化)制作・実験・分析『少数』から『個(一つ)』を探す

第4章

4-1 操作においての性差

4-2 モデルD(提案モデル)制作・実験・分析

第5章 結論

3.実験・分析と考察・制作一性差について

実験・分析を行い、考察をまとめた上で、次に制作するモデルの特徴として示して、それに沿ったモデルを制作した。また、制作したモデルについても実験・分析・考察を繰り返し行った。考察については性差に関する分析なども含めている。

3.1.実験A:市販システム

市場調査・分析などを行ない、市販ナビシステムを対象として市販機器の動向をつかむため実験を行った(図1)。

また分析はプロトコル分析法を用い、実験の過程をビデオカメラで録画して、被験者の発話・行動、その際のシステムの状態から問題点を抽出した。

1)実験

・実験方法:タスクを使用したカーナビの操作

・被験者:男性2名,女性2名(20~22歳)

・使用機器:A社製カーナビゲーションシステム(車載実装品)

・操作手順(タスク)

1.カーナビの起動

2.『住所』から探して行き先へ設定

3.『電話番号』から探して行き先へ設定

4.『ジャンル』から探して行き先へ設定

5.『名称』から探して登録場所へ設定

6.カーナビの終了

各タスクの最後に、入力した内容の取消も行なってもらっている。各タスクの狙いとしては、タスク2は初めて触れる機器の操作、タスク3,4はタスク2に類似した操作で機器に慣れてもらった上で、タスク5ではそれまでと違った内容の操作となる。

2)分析

分析はプロトコル分析にて行い、一画面の情報量、フィードバックなどの問題点を抽出した。

3)考察

分析から、次に何を操作したらいいかがわからない(一画面の情報量)、何を操作したのかがわからない(フィードバック)といったことを抽出した。これらは操作における迷いの原因となるため、感覚的・直感的な操作を妨げない方法が必要になると考えられる。

3.2.実験B:従来型の多機能モデル

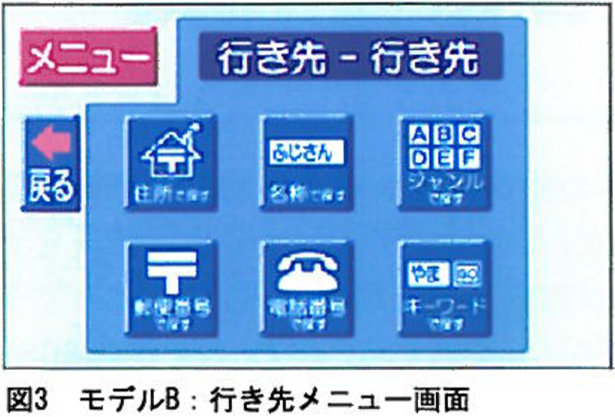

実験Aからの考察や、GUIデザインなどを基にして、市販機器を反映したシミュレーションモデルである、モデルB(図2,図3)を制作して実験を行った(図4)。市販機器を反映するということから、シークエンスは実験Aでの使用機器と大きな相違がないように制作を行った。

分析は、実験Aと同様となるプロトコル分析と共に、被験者数を20名に増やした上で、タスクやさらに細分化した経過時間の統計解析も行った。

1)実験

・実験方法:タスクを使用したカーナビの操作

・被験者:男性10名,女性10名(19~22歳)

・ナビ使用歴:なし17名,少数回3名

・使用機器:タッチパネル入力方式のパソコン(TouchPanelSystems社製)

・これら以外は実験Aとほぼ同様

2)分析

プロトコル分析の結果からは、男性は一連の操作やシークエンスの『全体構造』を把握しながら操作していること、女性はその都度に現状を把握しながら操作していると考えられる。そして女性は、操作に迷っていることが少ない。つまり、現状の中から目的の対象を探し出すことが早い傾向にあると言える。

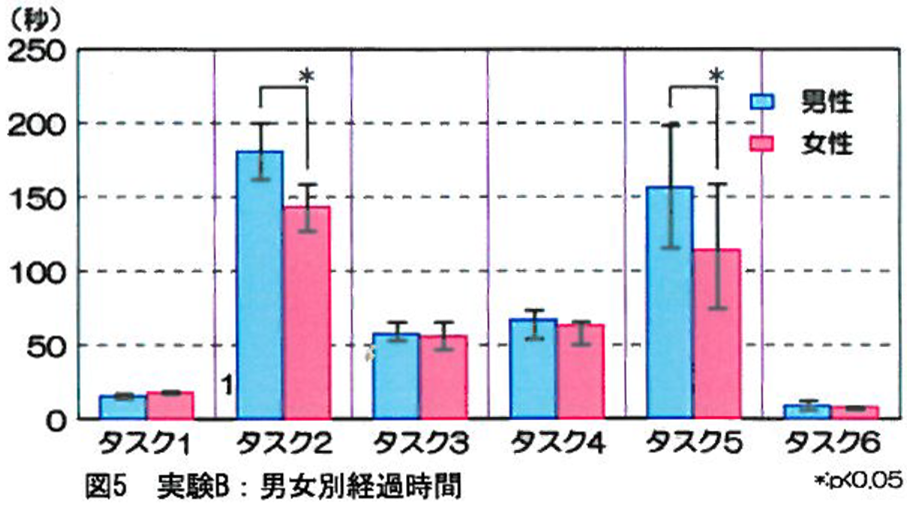

女性の操作時間の短さを明確にするため、各タスクの男女別経過時間(平均値±sD)を示した(図5)。タスク2,5では、その他のタスクと比較をすると操作時間が長い。そして男女間では有意差が見られ、男性よりも女性の操作時間が短かった(p<0.05)。

タスク3,4の経過時間がタスク2と比べて短い理由としては、タスク2,3,4は類似した内容の操作であり、タスク2で操作や画面を覚えることにより、その後の操作における基本的な振る舞いを覚えたと考えられる。

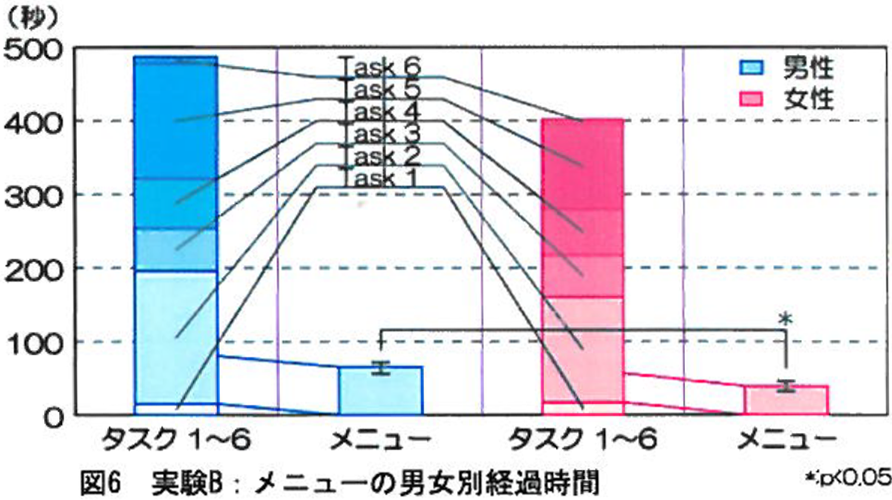

また、具体的に操作時間に差が存在したタスク2のメニューの選択時間(平均値±SD)を比較した(図6)。結果として男女間で有意差が見られ(p<0.05)、男性よりも女性の操作時間が短いことが明らかとなった。

このような差の原因としては、男性は画面を一通り見渡して構造を確認・把握しつつ操作を進める傾向が見られ(図7)、女性は現画面上の目的とする対象を探すのが早く、かつすぐ行動に移している(図8)と推測できる。

3)考察

実験Bの結果、操作について男女間に差が見られたことから、女性は『群』から『個』を探し出すこと、男性は操作しながら『全体構造』を把握していくことが得意であると考えられる。

モデルBは『群』から『個』を探すタイプであるが、モデルcでは『少数』から『個』を探すタイプとして制作を行ない『全体構造』を把握しやすくしたことで、それらが男性もしくは女性にどのような影響を及ぼすのかを調べた。

モデルBとCの地図画面は同様だが、ナビメニューではそれぞれモデルBは多機能の『群』、モデルCは単純化の『少数』という特徴を持たせた。

3.3.実験C:改善型の機能単純化モデル

前述の考察から機能を単純化させたモデルc(図9,図10)を制作して実験を行なうことで、性差によって影響されるであろう操作の相違を調べた。

また、分析はタスクやさらに細分化した経過時間の統計解析のみとしている。

1)実験

・被験者:男性10名,女性10名(20~23歳)

・ナビ使用歴:なし17名,少数回3名

・これら以外は実験Bとほぼ同様

2)分析

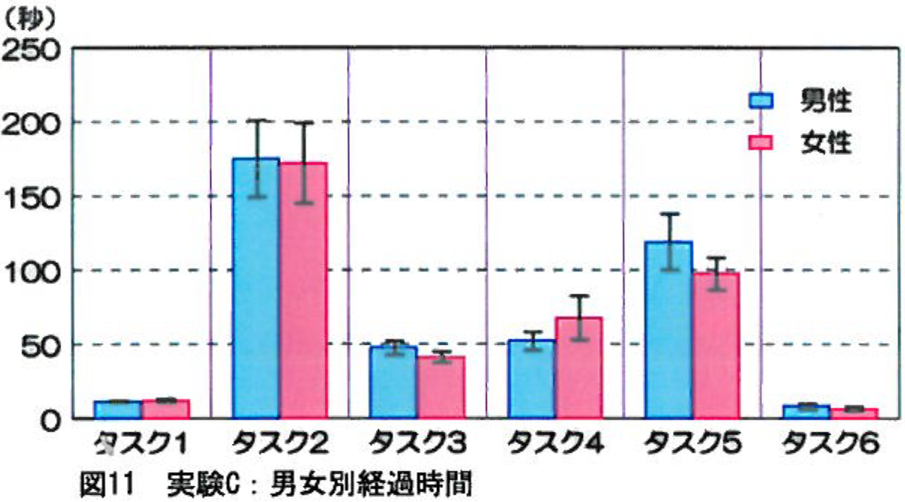

各タスクでの男女別経過時間(平均値±SD)では、全てのタスクで男女間では有意差が見られず、性差における相違は見られなかった(図11)。

また、各タスクの経過時間について、実験BとCでの比較を男女別に表した(平均値±SD)。

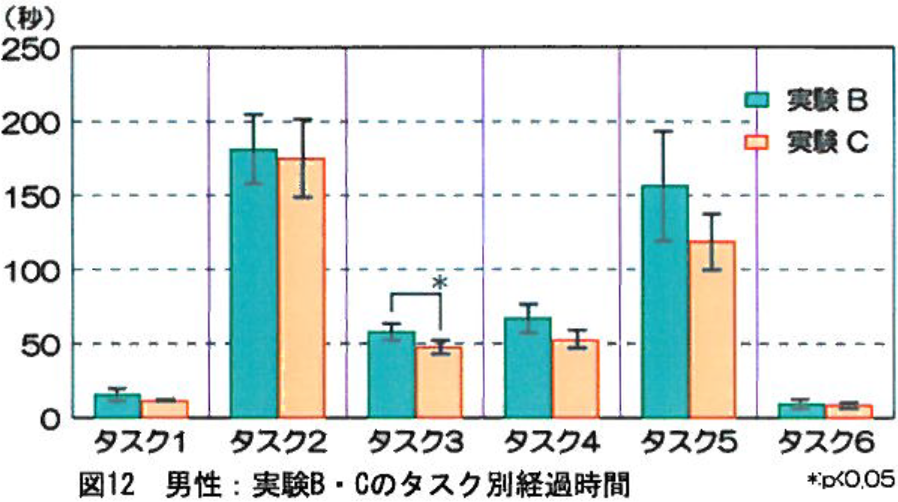

タスク2では、男女問わず経過時間に差が見られなかった(図12,図13)。これはメニューの改善によりメニュー操作の時間は短くなったが、行き先の設定に時間を要したためと考えられる。しかし男性はタスク3において有意差が見られ、タスク4にも差がある傾向が見られた。これは、タスク2において操作に慣れた、つまり、少ない操作経験でモデルcの『全体構造』を把握することができたのではないだろうか。

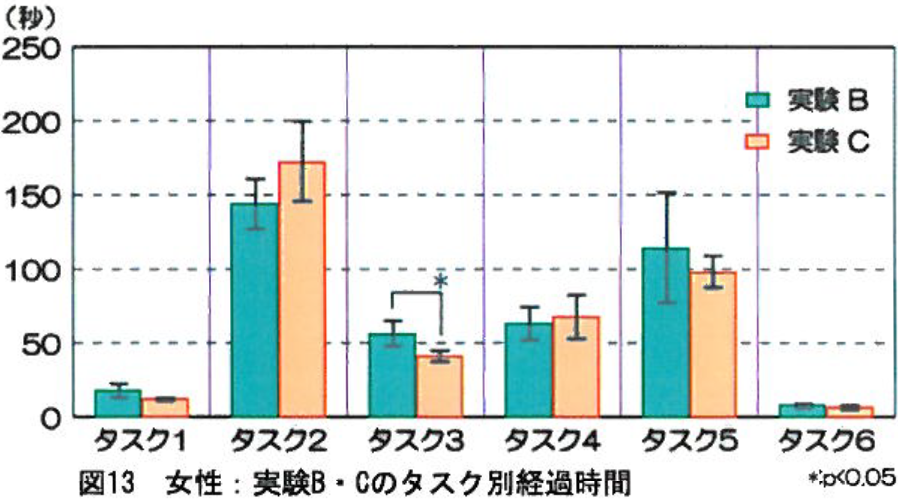

なお、女性はタスク3において有意差が見られたが、これは前述のタスク2と3の関係性と思われる。

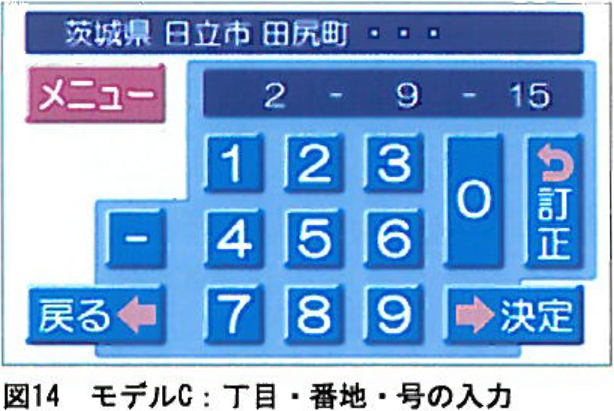

タスク2では男女間の経過時間に差がない。これは丁目・番地・号の入力後に押す「決定」(図14)が、住所入力の完了をユーザに連想させ、さらに次画面で地図が表示されることで、目的地へのガイドがすでに開始していると感じさせたのではないかと考えられた。

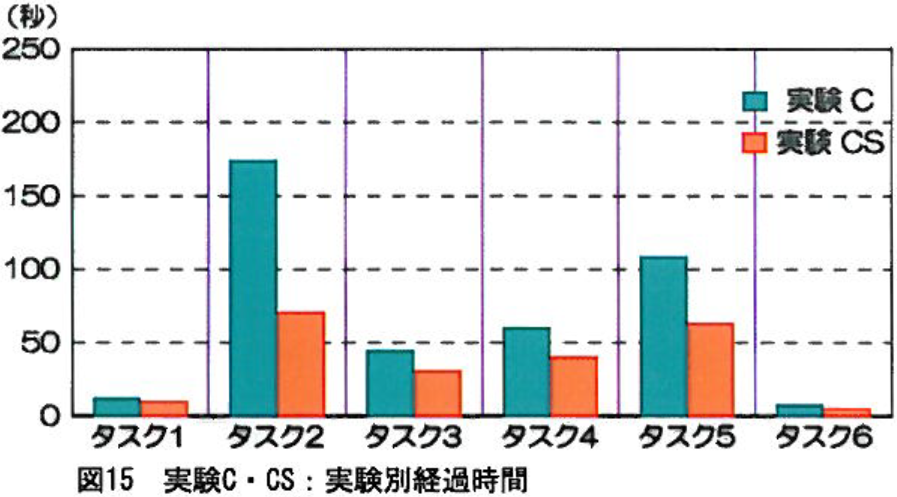

また、実験cの約二週間後に同一の被験者の中から男性、女性各々2人ずつを無作為に選んで行った追加実験(実験cS)ついて分析を行った。なお、実験CSの被験者4人と、実験Cの被験者20人について経過時間の平均値を算出し、両者の経過時間について比較した(図15)。

タスク2,5では、実験Cと比較して実験CSの経過時間平均値が短くなっていることがわかる。

タスク3,4では、実験C,実験CS共に所定の操作以外に要していた時間はほとんどなかったため、それ程の変化が見られなかったものと思われる。

3)考察

実験cの結果、男性に対して『少数』から『個』を探すというアプローチは有効であること、特定の箇所のみの操作性を考えても、その他の箇所とバランスが崩れてしまい、操作に影響をきたすと考えられた。

モデルCは、モデルBよりも男性の経過時間は短く、女性の経過時間には影響を及ぼさなかったことから、モデルCを提案モデル(モデルD)の基本とした。

4.提案・検証とまとめ

これまでの実験・分析から抽出した考察なども考慮しつつ、行き先設定などに関してモデルc(図16)を改善したモデルD(図17)を制作して、検証を行った。

4.1.実験D:提案モデル

制作したモデルD(図17)により、性差に影響されないインタフェースが提案できたかを検証した。

なお、実験CSと同様に被験者数が少ないため、統計解析による分析を行わず、傾向の抽出のみとしている。

1)実験

・被験者:男性2名,女性2名,(21~30歳)

・ナビ使用歴:なし2名,少数回2名。これら以外は実験Bとほぼ同様

2)検証

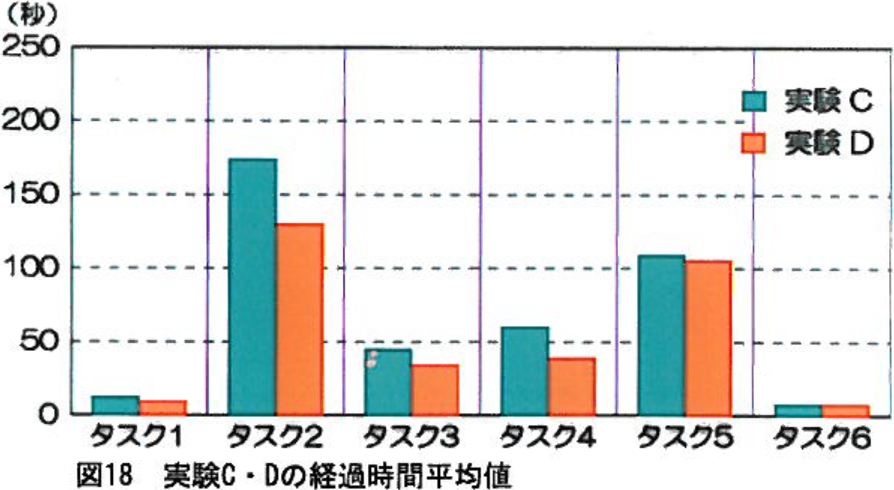

実験Cに比べ、実験、では操作が円滑に行われていた。また、平均値を比較すると(図18)、タスク2,3,4は実験Dの経過時間の方が短かいようである。

4.2.全体の考察

本研究ではGUIデザインの基本コンセプトと、その実践方法を学び、性差による操作の相違を考えながら、性差に影響されないシステムを提案した。

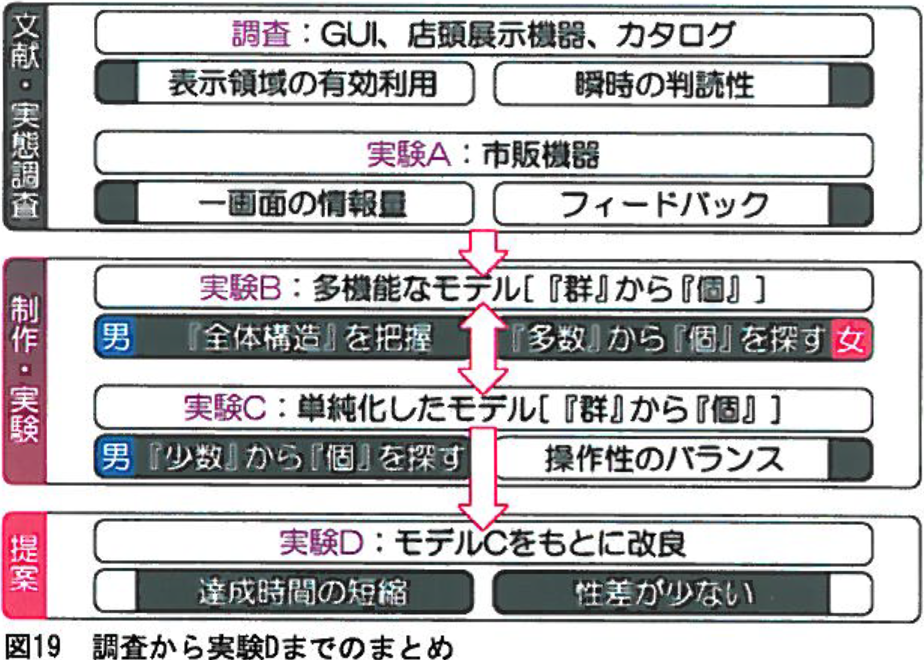

調査・実験Aから「一画面の情報量」や「フィードバック」などの問題点を抽出して、それらを考慮しながら市販機器を反映したモデルBを制作した。

実験B(モデルB)からは、機器の操作に対して男女の差が明らかとなり、女性は『群』から「個』を探し出すこと、男性は操作をしながら『全体構造』を把握していくことが得意であると考えられた。

実験C(モデルc)からは、男性に対し『少数』から『個』を探すというアプローチが有効なこと、特定の箇所のみの操作性を考えても、他の箇所とのバランスが崩れてしまい、操作自体に影響をきたしてしまうと考えられた。

実験D(モデルD)からは、実験Cと比べ操作時間が短縮されたことと、モデルC同様に性差からの影響による操作時間の差が少ないことがわかった。

以上をまとめたものが、図19となる。

5.結論

性差としては男性が『全体構造』を把握すること、女性は『群(多数)』から探すことが得意といえる。

性差に影響されないインタフェースを構築する方法については以下のことが考えられる。

・よく使う機能を絞り込み前面(上階層)に表示

・全体構造を把握しやすくする表示

・操作の方法や応答を変化なく表示

これらは、性差に関する問題だけではなく、操作にインタフェースを用いる製品の多くに適用することが可能であると考えられる。

参考文献

・B.シュナイーダーマン:ユーザーインタフェースの設計 やさしい対話型システムへの指針,日経BP社,1993

・海保博之・原田悦子:プロトコル分析入門 発話データから何を読むか,新曜社,1993

・A.クーバー:コンピューターは、むずかしすぎて使えない! 翔泳社,2000

・佐々木正人:知覚はおわらない アフォーダンスへの招待,青土社,2000

1.研究の背景と目的

現在日本で使われている車いすの大部分は、50年以上前にアメリカで開発されたモデルをそのままの形で踏襲しており、車いす使用者のほとんどが欧米サイズの身体に合わない車いすに乗っている(乗せられている)のが現状である。しかし、急速な高齢化の進展や身体障害者数の増加によって、今までのような「他人ごと」の時代から障害を持つ人や高齢者と「共生」する時代になりつつある。

したがって、今後は機能・性能面の向上に加え、暮らしの中に溶け込み、心理・生理面に配慮した「車いすと人の適合」という新しい価値観を持つ車いすが求められている。

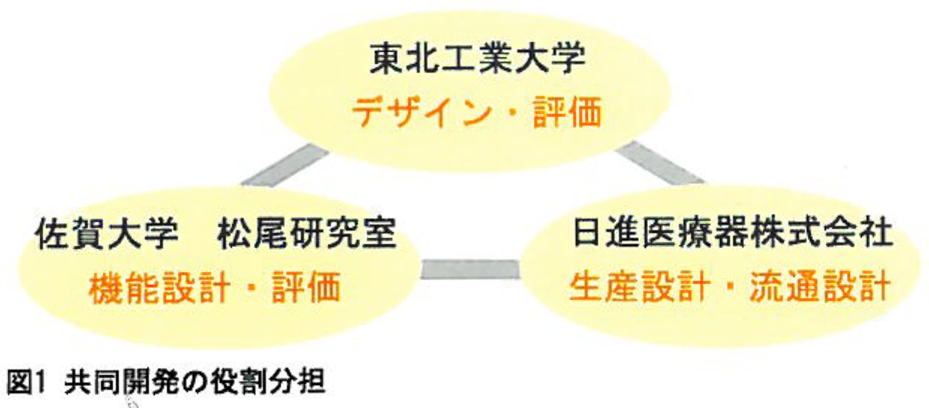

本研究では狭い日本家屋内でもアクティブに動ける6輪タイプの屋内用車いすを、実際に車いすユーザーである佐賀大学医学部の松尾清美助教授、車いす製造メーカーの日進医療器株式会社と共同開発を行っている(図1)。この共同開発は商品化を前提としており、新しい価値観をユーザーに提供する車いすになり得る開発プロジェクトである。

今後、この車いすが生活空間の中でどのような機能的・心理的効果をもたらすのか、双方の視点から車いすと人との適合性を探ることを本研究の目的とする。

2.車いすの適合について

車いすの「適合(fitting)」とは、車いすをユーザーに合わせていく「過程」を指し示す言葉である。

車いすをユーザーに合わせるために必要な要素は、

・ユーザーの身体状況に合わせる恢病、身体寸法など)

・使用する生活環境に合わせる(屋内/屋外など)

・使用目的に合わせる(日常生活用/スポーツ用など)

・ユーザーの「変化」に合わせる

である。これらは互いに密接に関係し合い、時には相反する機能を車いすに求める。しかし最も重要なことは「ユーザーをよく知る」ということであり、その潜在能力をいかに引き出すかが適合への鍵となる。

3.研究の成果

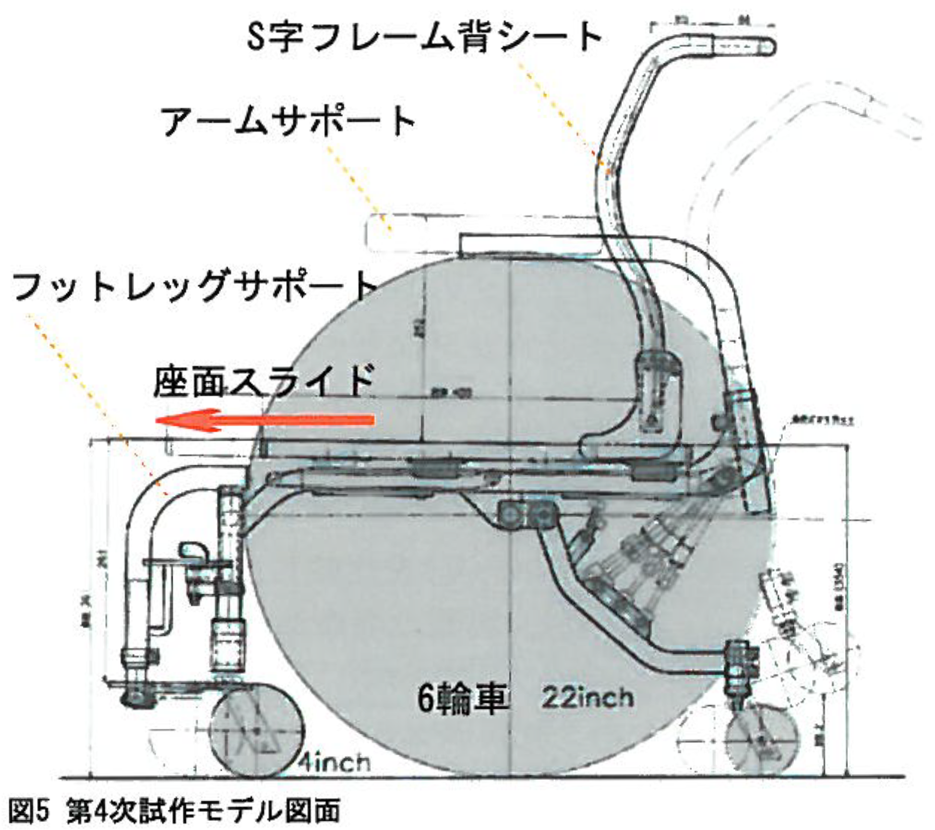

1)現在、第4次試作モデルまで完成した。

2)ハンドリムやアームサボートなど、主に身体に直接触れる操作接点部のデザインを行った。

3)佐賀大学医学部、日進医療器株式会社に研修に行き評価実験や試作モデルの検証、改善提案を行った。

4)座圧分布測定や脳血流測定を用い、生理評価の基礎的データ収集とその可能性を探った。

4.新型車いすの開発

4.1.開発指針

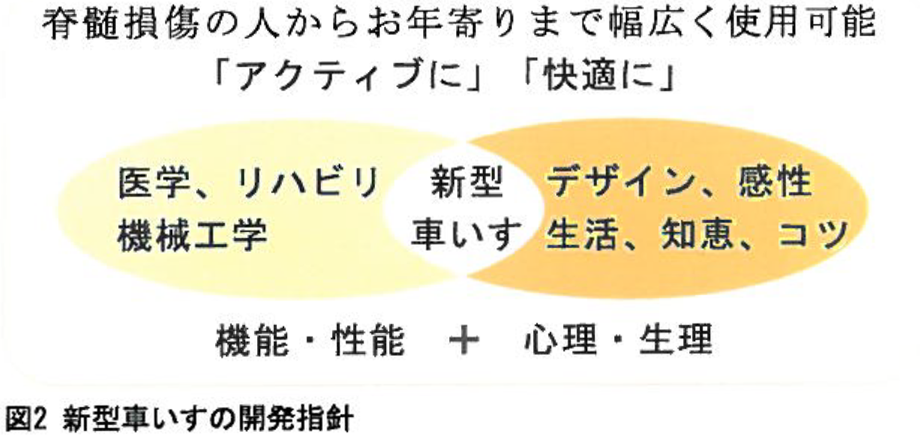

足で歩行することのできない脊髄損傷者や高齢者などは、狭い屋内でもアクティブに動ける車いすを使用することによって自立移動を行うことができる。そこで「移動・移乗・姿勢保持」という3つの基本動作を中心として、小回りのきく6輪車と日本家屋に馴染んだデザインと安楽性のある木製車いすに注目し、それらの特性を併せ持つ車いすの開発に着手した(図2)。

試作改良を重ねた結果、機能モデルとしてはほぼ実用化段階まで到達しており、近日中に商品化される予定である。現在は第4次試作モデルまで完成している(図3)。

4.2. 6輪車の特徴

1)駆動輪位置が標準型車いすより前方にあるので、腕の力を入れやすく操作しやすい機構になっている。

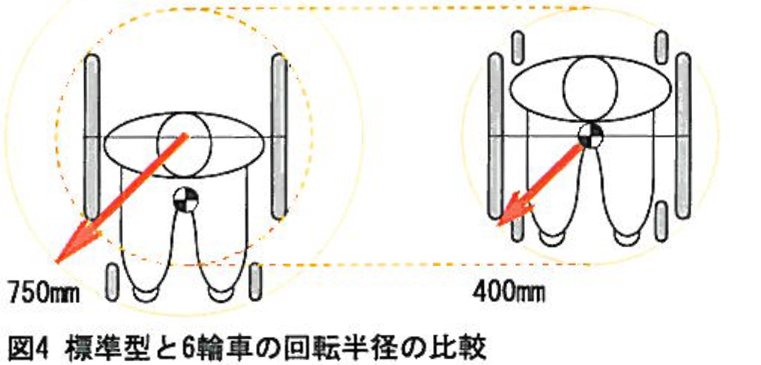

2)回転軸を体の中心に持ってくることにより、歩行と同じ感覚で走行できるので、方向転換や曲がり角でもスムーズに小さく回ることができる(図4)。

3)後方に加重することで前輪キャスターがウイリーし、段差を楽に越えられる。その際、後輪キャスターが接地しているため転倒する心配はない。

4.3.設計仕様

<移動関連>

・6輪車を採用する(図5)

<姿勢保持関連>

・背シートは背骨の形状に沿った自然なS字フレーム(生理的湾曲)による張り調整式とする

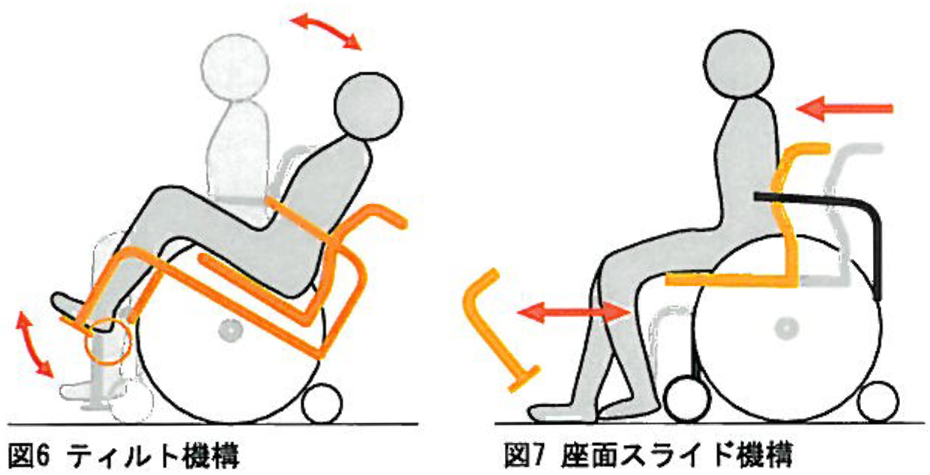

・ティルト機構(姿勢変換)を取り入れる(図6)

・褥瘡(床ずれ)予防の座クッションを組み合わせる

<移乗関連>

・脱着式アームサポート、フットレッグサポート

・座面が前方へ100mスライドする新機購を採用(図7)

<その他>

・屋内での生活環境を考慮し、身体に直接触れるハンドリムなど操作接点部は基本的に木製とする

・身体寸法に合わせた各種調節機構を持たせる

5.構成パーツの形状設計

5.1.ハンドリムの設計

従来のハンドリムは車輪との距離が離れており、その隙間に手を挟んでしまう、細すぎるためにうまく力を伝達させて操作することができない等の問題点があった。また、車いす使用者である松尾先生から、車いす使用者はハンドリムを握って操作するのではなく、指を添えて親指の腹で押し出すように操作しているということを学んだ。

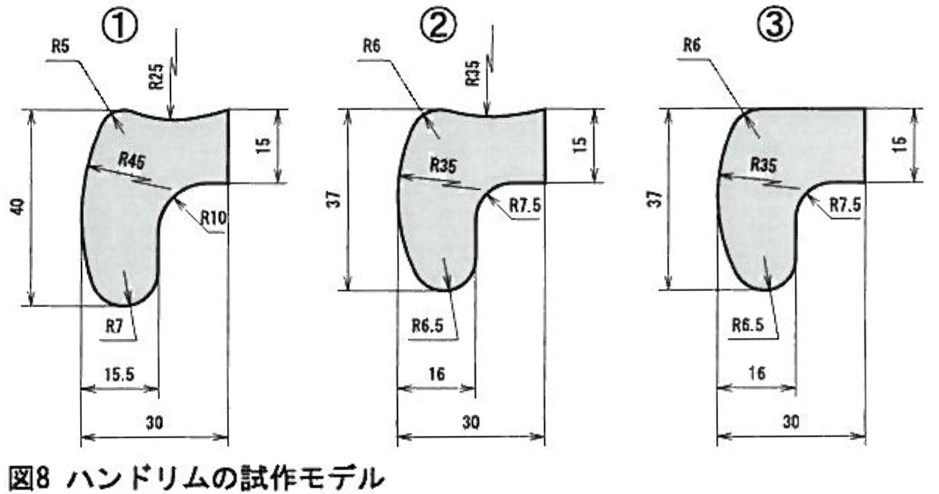

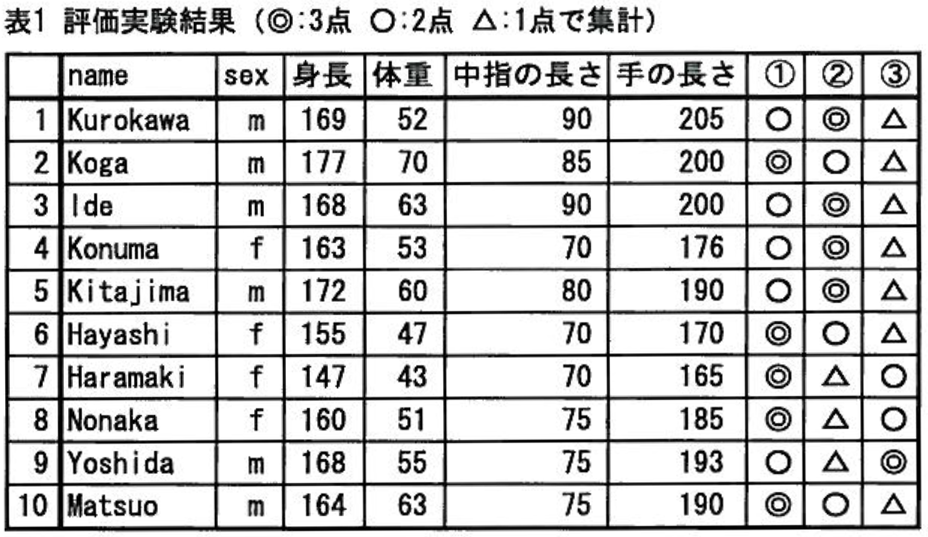

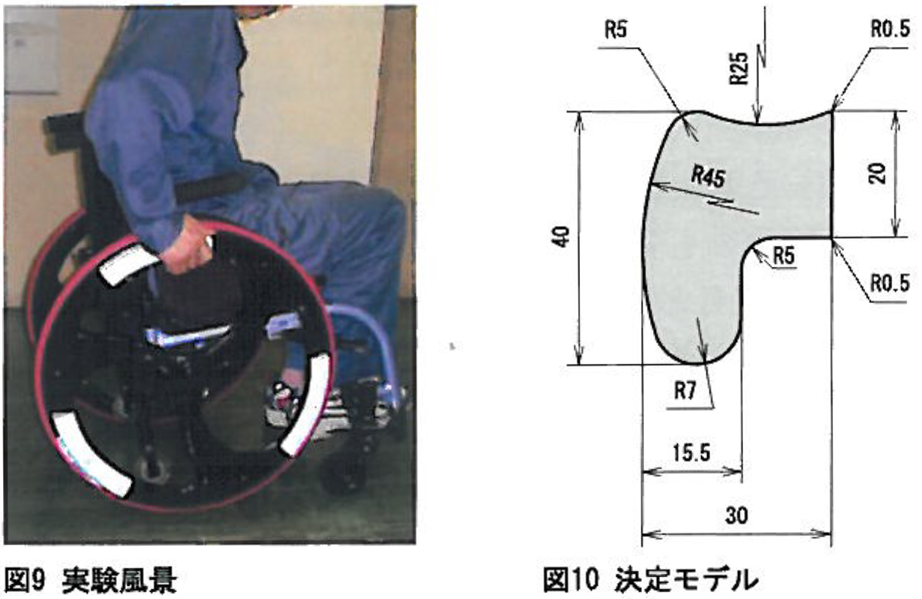

以上のことから「幅を狭く、車輪との隙間が無い、指を添えて操作しやすい」という設計条件が導き出された。これらを基に試作モデル(図8)を制作し、佐賀大学内の被験者を対象に主観評価実験を行った(表1,図9)。

実験の結果、1が最も良い評価を得られた。それを基に木材の加工性、車輪との接合条件をクリアするためにリファインを行い、決定モデル(図10)とした。

5.2.アームサポート(肘掛け)の設計

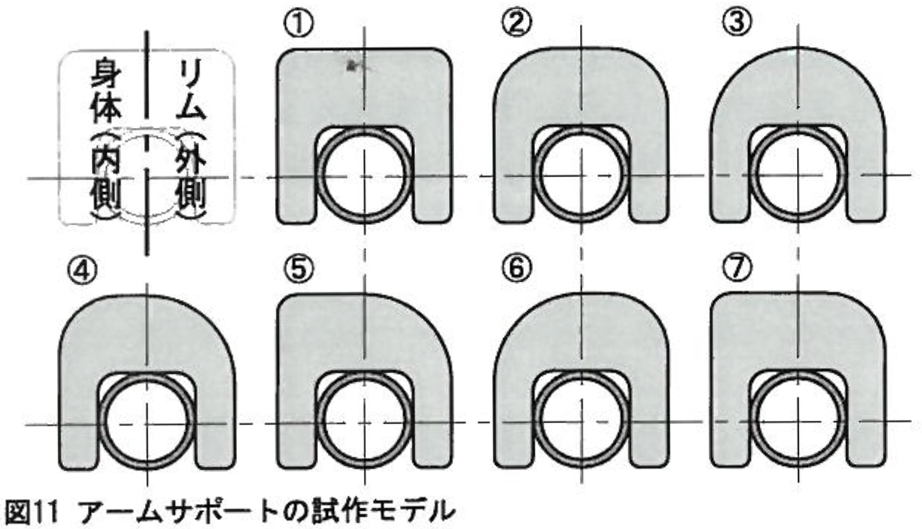

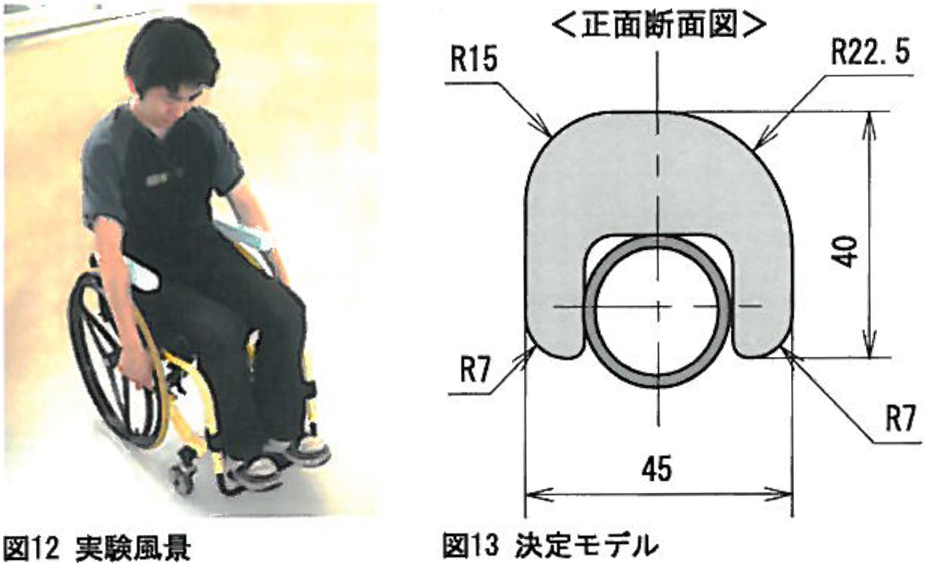

一般的な椅子の肘掛けはリラックスの為や立ち上がる際の補助となる意味合いが強い。一方、車いす使用者にとっての肘掛けは、それらの機能に加えて身体を支える機能、ハンドリムを操作する際に邪魔にならない形状が要求される。したがって、椅子と車いすの一番の相違点である「ハンドリム操作時に邪魔にならない形状」を中心に考え、φ25mmアルミパイプに被せるアームサポートの試作モデル(図11)を制作し主観評価実験を行った(図12,13)。

実験i (ハンドリムを操作する):①②③を○△×で評価<外側>

実験II (身体を揺らす、ねじる)、実験通(腕を乗せる):外側形状を固定して内側形状を3パターンに展開し、総合的に評価<内側・上側>

実験iv (立ち上がる、握る):実験ii,iiiの評価結果が最も良かったモデルの高さを40mと45皿の2パターンで評価<周囲>

6.座面スライド機構の検証

6輪車は「移動」という側面だけを捉えれば、小回りがきき、駆動も容易で大変有効である。しかし「移乗」を考えてみると重心位置にある車輪が邪魔になってしまい、車輪が後方にある車いすよりも移乗動作が難しい。したがって、その欠点を補うために座面スライド機構を開発し採用した。座面下部のレバーを操作すると座面が前方に100mスライドする(図14)。

実際に車いすユーザーによる検証を行った結果、座面スライドと共にフットレッグサポートを外すことにより、臂部から足もとにかけてスペースができ、ベッドや車いすへの移乗が簡単に行えた(図15,16)。

6.適合性を計るための生理評価実験

6.1.座圧分布測定によるシーティングの生理評価

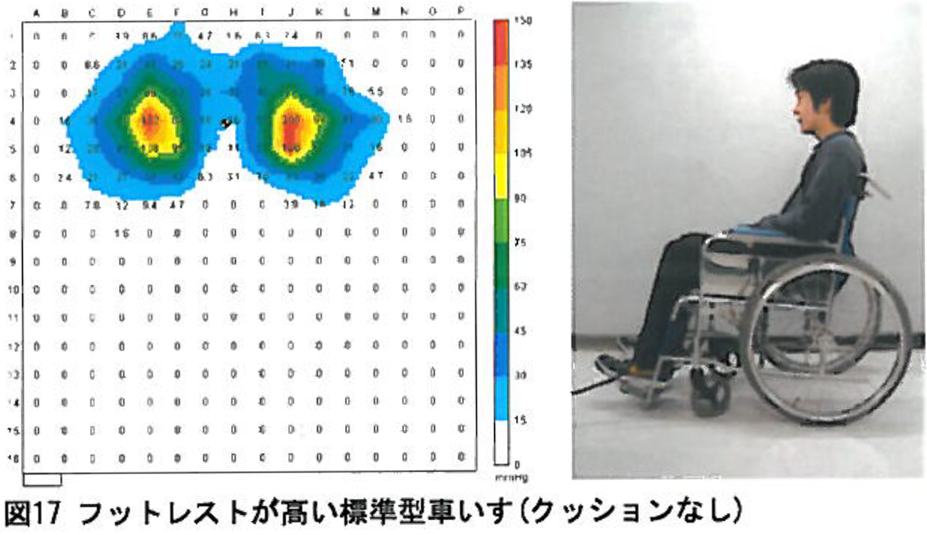

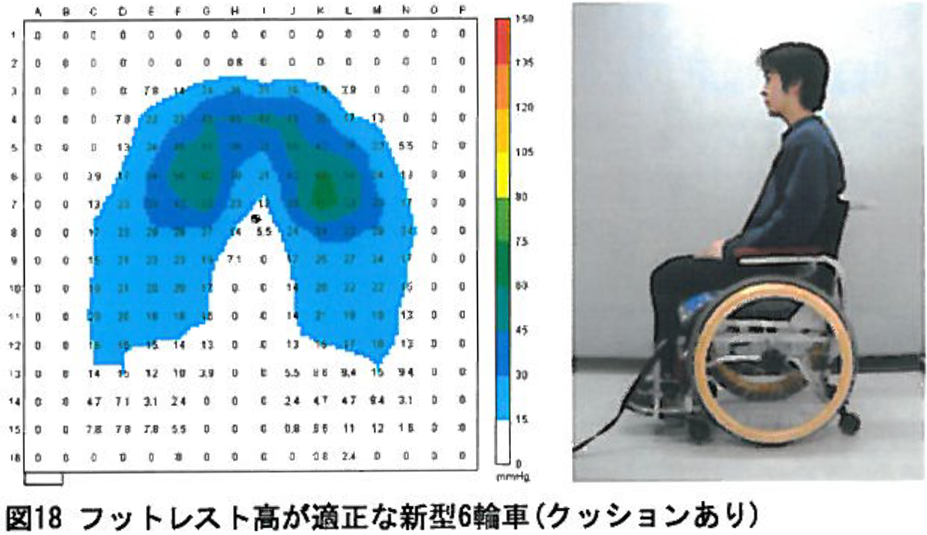

新型6輪車に初めて採用されたS字型背フレームを中心としたシーティングと、従来型の車いすを比較することで、そのシーティングの有効性を検証した。また座.背のみ、座十クッションなどの実験条件を変化させた基礎的な特性データ、通常時とティルト時との比較等も行い体圧分散効果を検証した。

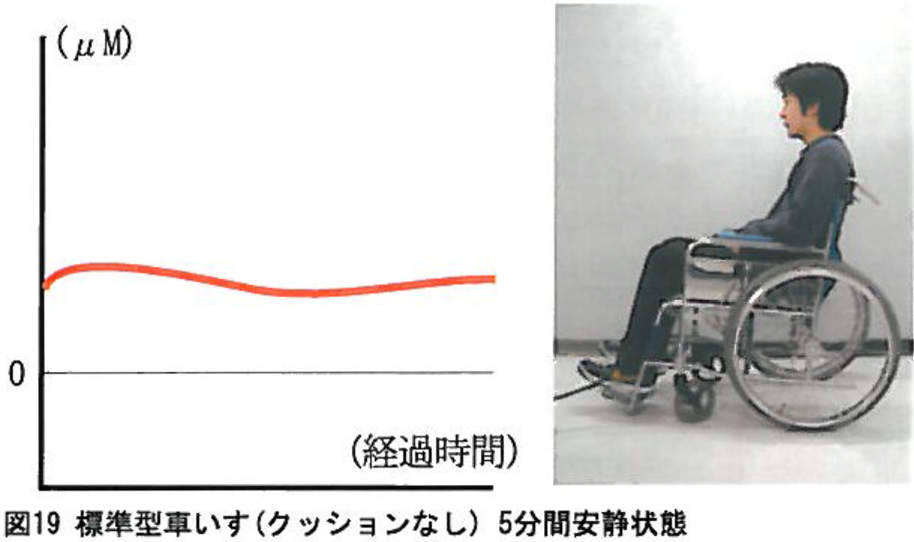

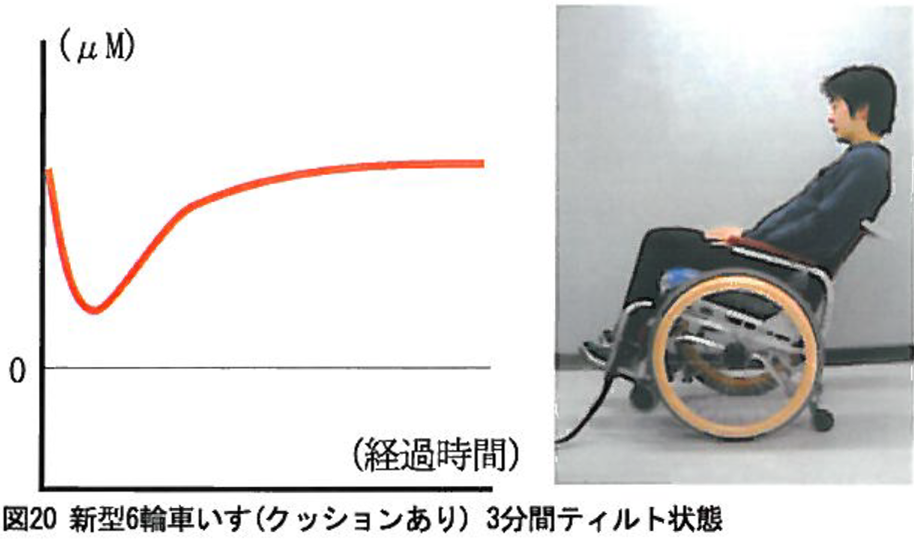

一般的に使われている標準型車いす(クッションなし)と新型6輪車(クッションあり)を比較した。一目見ただけでは気づきにくいが、実際は標準型のフットレストが数Cm高く、クッションを敷いていないだけで、体圧分散性が全く異なることが明らかになった(図17,18)。

6.2.脳血流測定による乗り心地に関する生理評価

脳血流測定では、新型6輪車の持つS字型背フレームやティルト機能を中心とした「安静時の快適さ」や、軽い操作性を中心とした「駆動時の快適さ」を従来型の車いすとともに比較することで、新型6輪車の有効性や脳血流測定手法の可能性を探究することを目的とした。

ティルト機能は血流を回復させてリフレッシュできると一般的に言われているが、実験の結果(図19,20)標準型車いすの安静時と比べて、ティルトと同時に血流が急激に下がることを確認することができた。しかし、長時間テイルト状態を保つと血流が増大し、逆にストレスとなることも明らかになった。

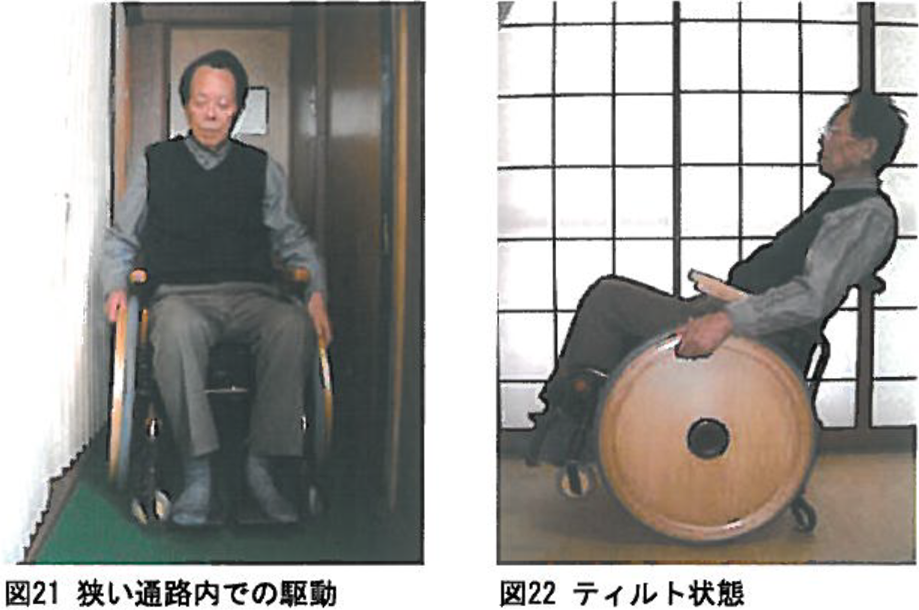

7.屋内環境との適合性に関する評価

実際に狭い日本家屋内での使用評価を行った。75歳の男性を被験者としたが、幅85cmの狭い通路も簡単に通り抜けることができ(図21)、ゆっくりではあるが、その通路内で回転することもできた。また、個人差があると思われるが、室内入り口の段差の乗り越え時などに、ウイリー、テイルトの技術を容易に獲得していた(図22)。

屋内走行の評価を行って明らかになったことは、床材の問題である。硬めで毛足の殆ど無いカーペット、フローリング、畳という3つの路面を走行したが、畳上での走行時の摩擦は大きく、駆動しにくいということが明らかになった。畳の部屋が日本家屋には多いため、今後は屋内環境面、摩擦を軽減する車輪の素材、カバー等の検討が必要であると考える。

主観評価においては、6輪車は駆動性が良く、ハンドリム等の木製パーツも心地良いといった評価を得られた。屋内イメージや生話環境との適合に関しては、金属を使っていても操作する部分が基本的に木製であるので、違和感は無いといった評価を得た(図23)。

8.結論

車いすと人との適合性を考えた際、車いすユーザーは暮らしの中から各々に合った使用のコツを獲得し、それを活かして生活していることが明らかになった。今回の研究において、従来では殆ど注目されてこなかった構成パーツへの細かい配慮が、適合への新たな可能性を持つことが示唆された。また、適合に関する生理評価実験の有効性も見出すことができた。

人間の身体機能に車いすをより近づけるためには、今後も車いすの多機能化は避けられない。しかし、それと共に生活環境の中から生まれるアイディアを形にすることも重要であると考える。駆動時「あと2cm幅が狭かったら…」移乗時「あと10cm前へ出れれば…」など、私たちが普段見過ごしがちな「小さな気づき」を具現化すること、つまり、ユーザーの能力をひき出す「気づきのデザイン」が適合への第一歩ではないだろうか。

参考文献

第19回日本リハビリテーションエ学協会車いすSIG講習会テキスト『車いす!「アクティブ」への挑戦』ベーシック・アドバンストコース,2004

財団法人テクノエイド協会:車いすの選び方解説書,2004

B.エングストローム:からだにやさしい車椅子のすすめ,三輪書店,1994

田中理,大鍋寿一監訳:車いすのヒューマンデザイン,医学害院,2000

車いす姿勢保持協会編元気のでる車いすの話,はる書房,2003

梨原宏,木材を主素材とした車いすの開発に関する研究,1994

日本建築学会編コンパクト建築設計資料集成バリアフリー,丸善,2002

川内美彦:ユニバーサル・デザイン~バリアフリーヘの問いかけ~,学芸出版社,2001

佐々木正人,アフォーダンス~新しい認知の理論~,岩波書店,1994

後藤武,佐々木正人,深澤直人:デザインの生態学~新しいデザインの教科書~,東京書籍,2004

1.背景と目的

絵本は小さい頃、誰もが出会うものである。そして、思い出に残る絵本は私たちに想像力や夢を与えてくれる。絵本は子どもの成長を育むために必要不可欠なものである。

現在、書店でも図書館でも健常児のための絵本はたくさん用意されている。それに対し、視覚障害児のための絵本は極めて少ない状況にある。障害者のための絵本として、バリアフリー絵本が存在し、その中に指で読む触る絵本、市販の絵本に点字をつけた絵本、音声をつけた絵本など、目の不自由な人のために工夫された絵本がある。しかし、それらの多くは全盲者を配慮したもので、少しは見ることのできる弱視者を配慮した絵本はほとんどない。

このことから、本研究では、弱視児が見て楽しむことのできる絵本の在り方を探ることとした。

そのために本研究では、弱視児が見やすい絵本の制作のための制作条件を探ると共に、それを生かした絵本の制作を行ない、弱視児に適した絵本を提案することを目的としている。

2.視覚障害について

視覚障害児とは、大きく分けて以下の2つに分けられる。

盲児…点字を常用し、主として聴覚や触覚を活用した学習を行う必要のある者。

弱視児…視力が0.3未満の者のうち、普通の文字を活用するなど、主として視覚による学習が可能な者。

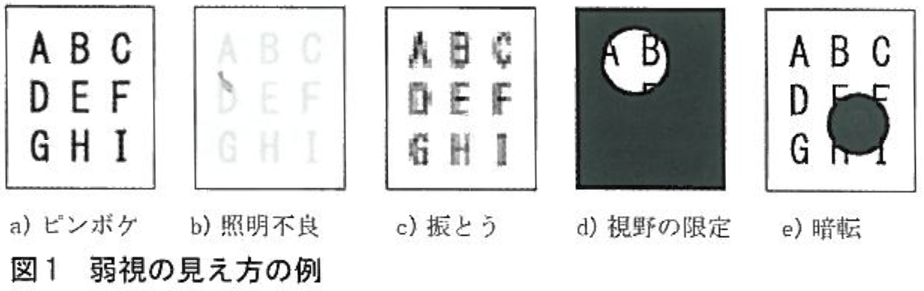

弱視の見え方は、一人ひとり異なる。多くの場合、図1の見え方など複数抱えている。

3.デザインコンセプト

絵本は文字、色彩、レイアウト、図、ストーリーの設計要素から制作した。弱視児でも見やすい絵本の制作を行った。

(1)弱視の子どもでも見やすい文字

(2)弱視の子どもでも見やすい絵

(3)思い出に残る絵本

4.制作プロセス

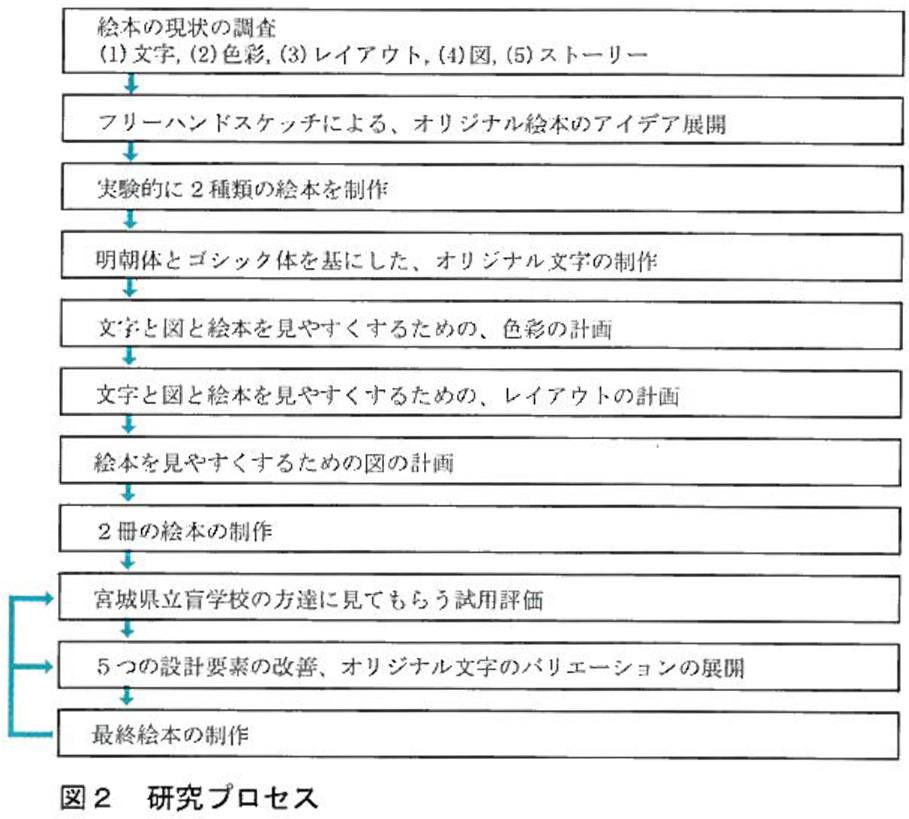

オリジナル絵本を制作し、実際に弱視児に見てもらう検証を行った。また、IllustratorとPhotoshopのソフトウェアを使用した。制作プロセスを図2に示す。

5.文字の制作

5.1.オリジナルフォントの制作

【オリジナル書体】

実験・検証の結果、文字の濁音、大きさを改善し、以下の形となった。

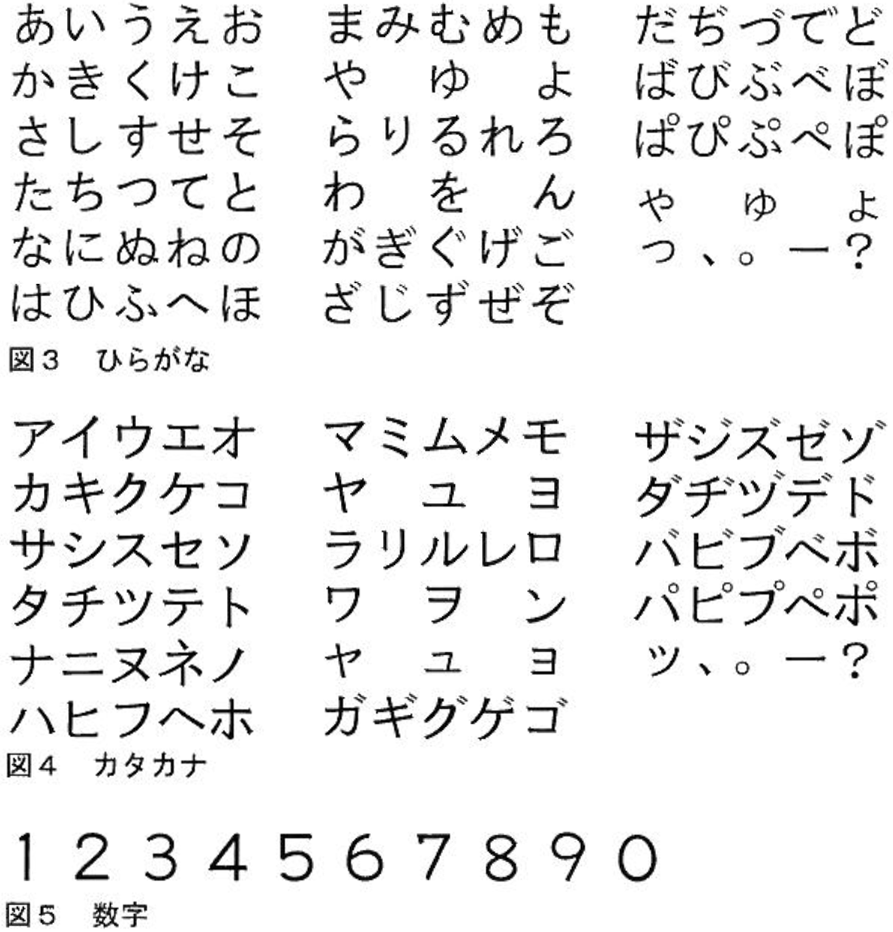

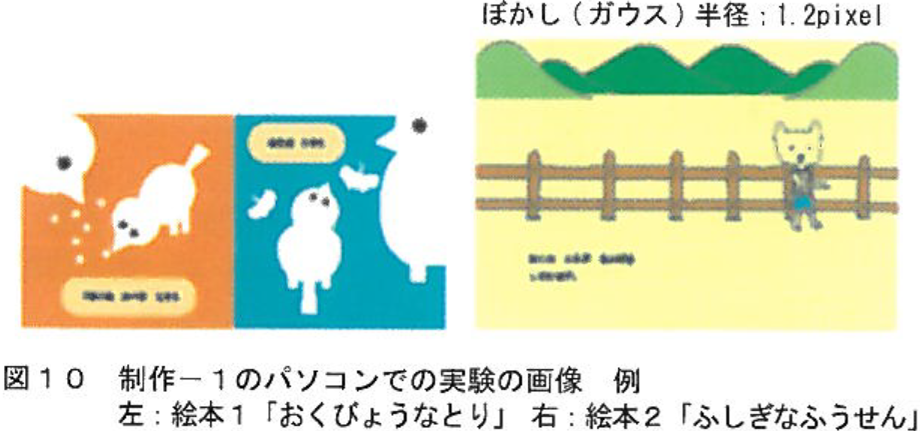

1)一般に最も多く使用されている書体は、ゴシック体と明朝体である。そこで、文献を参考にしながら、ゴシック体と明朝体を基に、見易さに配慮したオリジナル書体「ひらがな、カタカナ、数字」の制作を行なった(図3,4,5)。また、弱視者にとって、見易いとされているゴシック体を基に、明朝体の特徴である「はね・はらい.とめ」を取り入れた。ゴシック体のぼかして黒くつぶれる部分、明朝体のぼかして消える部分を解消し、弱視の見え方(ぼけた状態)でも見易いようにした(図6)。

2)サイズは23ptで使用するように制作したが、検証した結果、24ptが最善ということだったため、絵本での使用サイズは24ptとした。また、行送りは48ptとした。

5.2.文字検証と結果

Adobe Illustrator 10のぼかし機能を用い、弱視者の見え方に近づけ、ゴシック体、明朝体、オリジナル書体を比較する実験を行なった。また、実際に弱視者に見てもらう検証を行なった。

<パソコンによる実験の結果>

・ゴシック体で黒くつぶれる部分、明朝体で消えてしまう部分を解消することができた。

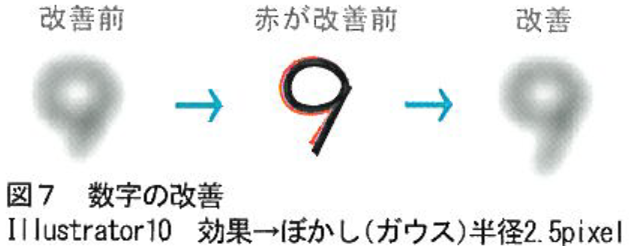

・数字の[ぼかし(ガウス) 半径:2.5pixel]をみると、「9」の形が崩れてしまうため、図7に示す改善を行なった。

<弱視者に見てもらった使用評価の結果>

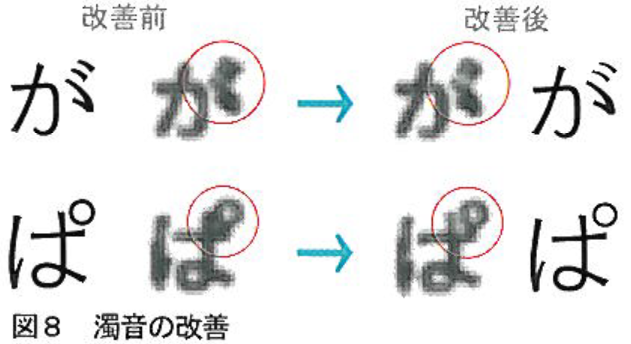

・実際に弱視の人に見てもらった結果、濁音が読みづらいという結果が出たので図8に示す改善を行なった

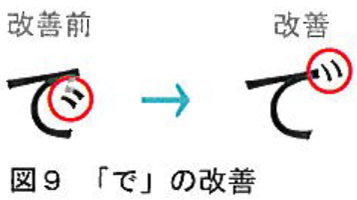

・ひらがなの「で」を「で」というような、手書きの時に書く位置に「゛」があった方が、文字を習ったばかりの小学校低学年には迷わないですむという指摘があった。そこで、図9に示す改善を行なった。

6.制作-1

オリジナル書体を使用し、試験的に2冊のオリジナル絵本を制作した。

6.1 オリジナル絵本制作

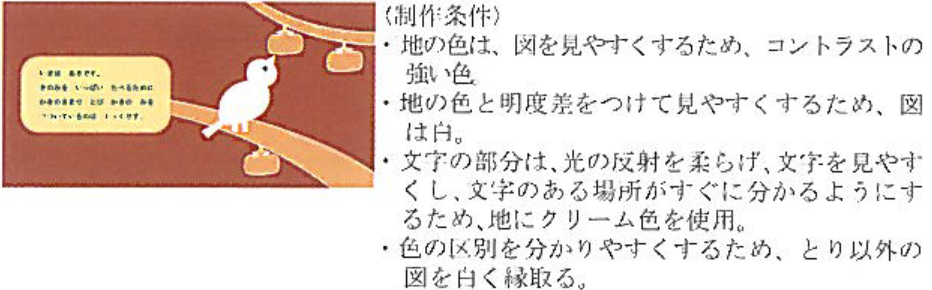

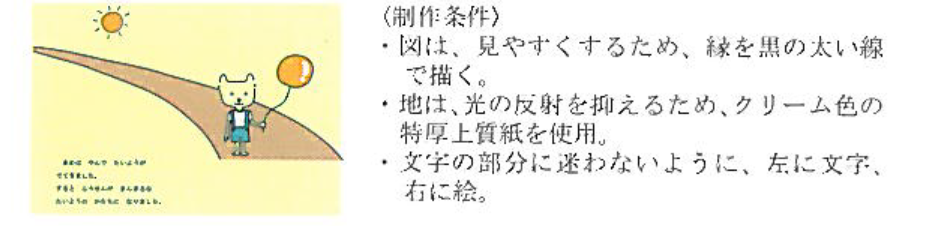

絵本1:「おくびょうなとり」(W218,D219,H7:P32)

絵本2:「ふしぎなふうせん」(W200,D275,H6:P20)

6.2.パソコンによる実験と結果

1)2冊の絵本で、パソコンで視覚障害者の見え方に近づける実験を行なった(図10)。この結果、「おくびょうなとり」は、ぼかしても白い部分が浮かんで見え、図の形が読み取れた。「ふしぎなふうせん」は顯純な図は問題なく読み取ることができたが、線が集まった図は黒く潰れてしまうことがわかった。

2)グレースケール表示と濃度を濃くして、暗部のつぶれやすい高齢者の見え方に近付ける実験を行なった。結果、「おくびょうなとり」の下図のページは、オレンジと水色の背景だが、色の区別がつかないことが分かった。

3)この他、色覚障害のシミュレーションができる「Vischeck」を使用しての実験、実際に弱視児に見てもらう検証を行なった。

6.3.考察

絵本1「おくびょうなとり」の図を白くして地とのコントラストをつける制作条件と、文字の部分にクリーム色の枠をつける制作条件は、弱視児に有効ということが分かった。また、絵本2「ふしぎなふうせん」は、図の線が黒いかたまりに見えてしまうということが分かった。

7.制作-2

制作-1までの結果を基に、新たな調査、見やすい絵本の制作条件を追究し、制作に結びつけた。

見やすさの制作条件を得るためのサンプルを作成し、実験を行なった。その結果を基に、最終絵本の制作条件を見出した。

7.1.見やすさの制作条件を見出すための実験

1)配色の見やすさに関する実験

地と図の配色のサンプルを制作(図12)し、盲学校に約2週間預けて、弱視児とその先生に、アンケートを行なった。実験の結果より博られた、見やすい配色、見づらい配色を図13,14に示す。

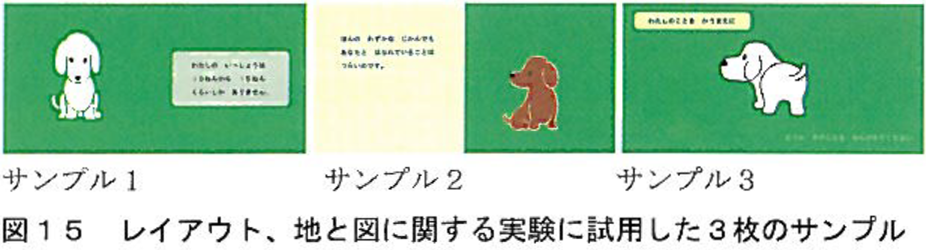

2)レイアウト、地と図に関する実験

最終絵本の絵コンテから、いくつかの設計要素を持つ絵本サンプルを制作した。それを盲学校の先生、弱視児・者に見てもらいレイアウト、地と図に関する検討を行なった。その結果、図はページをまたぐと見づらい。また、見開きで見た場合の図と文字の配置は、どちらかに図、どちらかに文字というレイアウトが見やすいようだと分かった。

3)考察

・弱視者の見え方は、十人十色である。そのため、結果にはっきりとした共通点は見られなかった。

・文字の背景の色はクリーム色とし、面積をなるべく広くとることで、見やすさの向上を計れるのではないかと思われた。

7.2.最終絵本の制作

1)最終絵本の制作条件

これまでの検討結果より、更に追究するために、文字、色彩、レイアウト、図、ストーリーの5つの要素から制作条件を以下のように設定した。

〈文字〉

・フォントサイズ…24pt

・行送り…48pt

・オリジナル書体を使用。

・配色は、黒K100・クリームY25

・囲みの大きさは、文字とページ全体のバランスを配慮した大きさ。

〈色彩〉

・図は黒フチを使用し、背景との配色により、白フチを使用。

・1ページの中で使用する色は多くて5色とした。また、その使用する色は明度差をつけた。

・原色のように、健常者でも見てチカチカする色は疲れてしまうため避けた。

〈レイアウト〉

・弱視者には絵本に眼を近づける人や、視野が狭い人がいるので、ページをまたいだ図は避けるようにした。

〈図〉

・黒フチを使用するため、線が集合する部分が黒くつぶれてしまう恐れがあるので、なるべく単純な絵とした。

・主役の図のフチ…15mmの太さ

・その他のフチ…1.0mmの太さ

・配色は、地と図に明度差をつけた。

〈ストーリー〉

絵本の基となるストーリーのあり方は、この研究ではとりあげて分析していないが、重要な要素である。そこで、本制作ではなるべく子どもの心を豊かに開くことのできるストーリーを制作した。

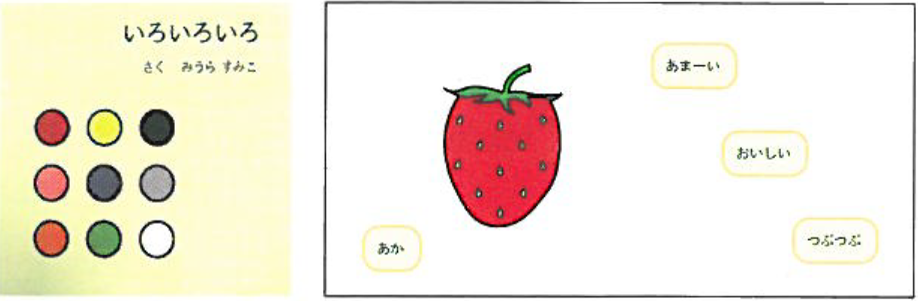

2)最終絵本の制作

以上の制作条件より、2冊の絵本を制作した。

最終絵本1:「いぬのきもち」(W182,D182,H8:P28)

<ストーリー>

人間に飼われる犬の気持ちを、綴ったもの。

最終絵本2:「いろいろいろ」(W182,D182,H8:P26)

<ストーリー>

いろいろな色があるということを伝えるストーリー。

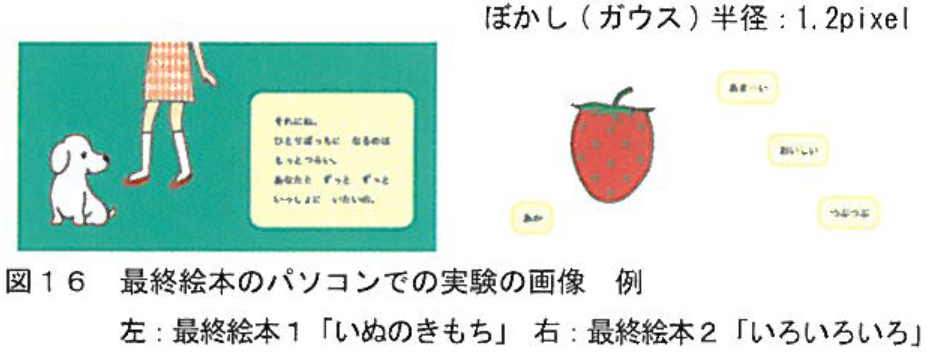

7.3.パソコンによる実験と結果

・制作-1と同様にパソコンを使用し、視覚障害者の見え方に近づける実験を行なった(図16)。その結果、文字の背景の色をクリーム色にしたことにより、文字の場所を探すことなく、目を向けることができることが分かった。また、地と図の関係では、主役の図と地の色に、コントラストがあるため、ぼやけた状態でも図を把握することができることが分かった。

・色覚障害者と白内障に近づける実験では「いろいろいろ」は色を提示しているが、シミュレーションをみると、色覚障害者は色の感覚がつかめないことが分かった。

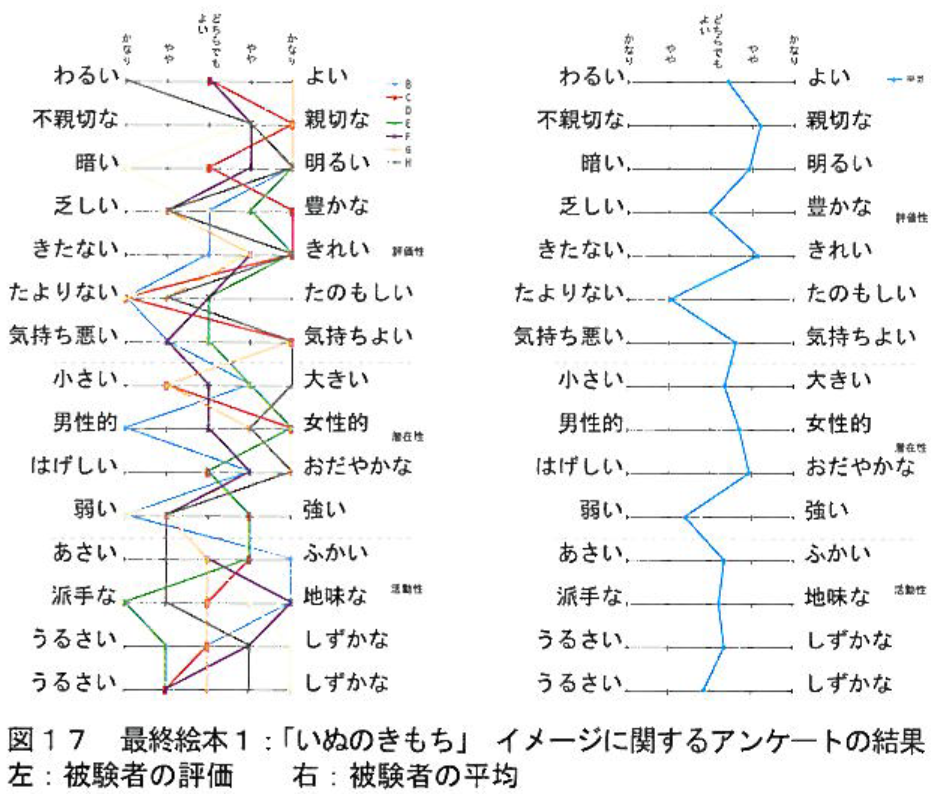

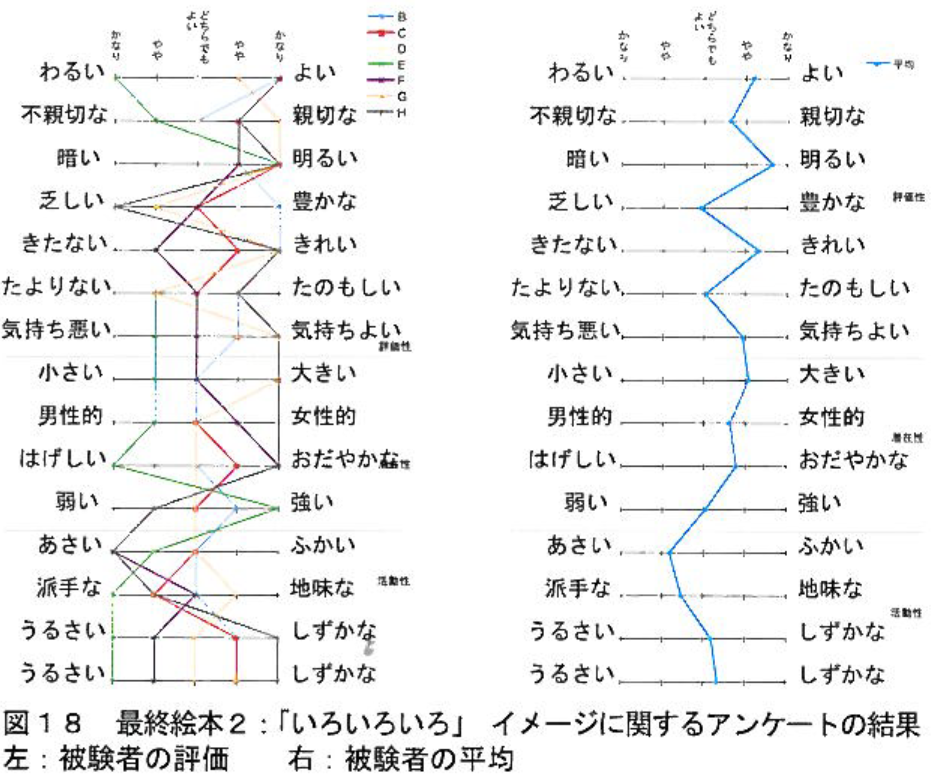

7.4.最終評価

これまでの成果を2冊の絵本に仕上げた。これらを盲学校の弱視の生徒と、弱視者に関わる先生の計8名に実際に見てもらう最後の試用評価を行なった。その結果を図17,18に示す。

7.5.結果と考察

「いぬのきもち」の試用評価より、見やすいという意見があったが、「わるい」というイメージを持った被験者がいた。その理由は、検証の感想から、図を見やすくするために背景にコントラストの強い色を使用したが、それが眩しく感じるということだと分かった。

「いろいろいろ」の試用評価からも、見やすいという意見があったが、「わるい」という意見もあった。感想を見ると、モノに対して色の定義はしない方がよいという感想があった。このことから、この結果は、見やすさに対するマイナスイメージではなく、絵本の内容に対してのマイナスイメージではないかと考えられた。

「わるい」というイメージを持った被験者は、もう一方の絵本は見やすいと感想で答えている。

8.結論

これまでの、実験・検証より、明らかになった弱視児のための絵本の制作条件を以下に示す。

弱視児のための絵本の制作条件(平成18年3月現在)

(1)文字

・フォントサイズ…24pt

・行送り…48pt

・オリジナル書体を使用。

・配色は、黒K100・クリームY25

・囲みの大きさは、文字とページ全体のバランスを配慮した大きさとし、文字の集合より、上下左右それぞれ、20mm大きいものとした。

(2)色彩

・図のフチは配色の図のバランスを考え、黒色か白色にする。

・1ページの中で使用する色は4~5色以内がよい。また、その色は明度差をつけるとよい。

・催常者でも見てチカチカすする色は疲れてしまうため避ける。特に緑系と、赤系は避ける。

(3)レイアウト

・図はページをまたがないようにする。

(4)図

・黒フチを使用するため、線が集合する部分が黒くつぶれてしまう恐れがあるので、なるべく単純な絵とする。

・主役の図のフチは1.5mmとする。

・その他のフチは1.0mmとする。

・配色は、地と図に明度差をつける(コントラストをつける)。

(5)ストーリー

ストーリーは自由に制作してよい。しかし、色彩に関する絵本は色を定義してしまうと、個人個人見え方の違う視覚障害者にとっては、嫌な気持ちを与えてしまう恐れがある。読み手が色を決めるようなストーリーにすると、色の訓練にもなり絵本として有効なようだ。

弱視児のための絵本の制作条件を見出すことができた。

そして、弱視の見え方は様々なため、以上の条件が全ての弱視者に有効とは断言できないが、ほぼ妥当な制作条件が得られたと思われる。

今後、文字に、漢字、アルファベットが加わることで、さらなる、展開が期待できるのではないかと思われる。

参考文献

香川邦生 三訂版「視覚障害教育に携わる方のために」慶応義塾大学出版会2005

飯野貴敏「色覚バリアフリーの手引き」東京都印刷工業組合墨田支部 2003

バリアフリーデザイン株式会社 山本百合子「DEVELOPMENT OF BARRIER FREE: MORE ACCESSIBLE FONT FOR NORMAL AND LOW VISION PEOPLE」国際ユニバーサル・デザイン会議 2004

大井義雄 川崎秀昭「カラーコーディデーター入門 色彩」日本色研 2001

Concept

日々技術が進歩する現代において、鉄道車両も共に進化している。ごく稀に車いす等を利用する乗客を見かける。その人には駅員が付き添い、補助を受け、電車を利用している。その光景を見て、自分が車いすの立場で、電車を利用する度に駅員を呼ぶ場面を想像すると、少々利用しづらく、また申し訳ない気持ちになる。先行研究では主に乗降ドアの構造を改良し、スロープを設ける形でバリアフリー化を図ったが、既存車両の改良で、鉄道車両の作りを大胆に変えるものではなかった。そこで、本研究では、多くの人が利用する鉄道車両について車いすを中心に、特に障害を持つ人々の利用も考えた車両の乗降の視点から考え、もっと気軽利用する事ができるようになることを目的とする。

Works ① 車いすによる移乗体験

国内の鉄道において、最もバリアフリー化が進んでいると考えられる万葉線および富山ライトレールで、現在どの程度バリアフリー化が進んでいるのかを、間近に見知る必要があることと、自分自身が車いす利用者の立場になり被験者として実体験する必要があると考え、移乗体験を行った。

体験結果

●万葉線は新型車両を積極的に導入しているが、駅等の施設整備が整っていない。

●新型車両内部に関してはバリアフリーがほぼできている。

●富山ライトレールは車両・駅施設共に共通的な設計がなされ、ほぼバリアフリー化が成されている。

●日本で一番進んでいると考えられる富山ライトレールでも車いすによる自力での乗降はできなかった。

●『バリアフリー』とは車両だけでなく、駅やその周辺の整備も重要である。

Works② 段差と隙間に関する実験

実験計画

体験や調査を踏まえて、どの程度の段差であれば、乗り越えることが可能なのか?もしくは乗り越えることが全くできないのか?その具体的数値を確かめるため、実験による検証を行った。

実験セットの制作

2枚のベニヤ板にL字アングル材を用いて固定し、片方をホーム、もう片方を車両と仮定した。車両側は縦向きのL字アングルを四隅に取り付け、段差高の増減をmm単位で変更できるように制作した。

実験内容

実験内容はシンプルで、実験セットのホーム側に置いた車いすに乗り、適宜設 けた段差と隙間を乗り越えることができるかどうかを確かめる。

実験条件

段差高については、仙台近郊で使用されている在来線車両のホームから車両床面 までの段差が最大160mmであることか ら、10mm~160mmまで、隙間は車いすキャスターサイズの限界値を考慮して、10mm~120mmの範囲で10mm毎に変 化させた。

被験者

私自らが被験者となった。私自身が筋力障がい者であるため、他の健常者よりも握力等の筋力が低いことから、高齢者など、体力的弱者と同等の結果が得られる ものと判断したからである。

実験結果

実験の結果、自らの限界値は隙間は最大60mm、段差高は最大20mmという結果 であった。以上のこのことから、ホームと 車両の隙間は車輪の直径より小さいものであれば良いことが分かった。

Works③ 車体の揺れに関する調査

多くの鉄道車両は乗り心地を良くするため、空気バネ式の台車を装着して走行 ているが、反面、乗降場(駅)では、人の移動 による左右の揺れの発生は否めない。そこで実際の鉄道でどの程度の揺れが発生し、これが車いすなど交通弱者の移動へ どの程度の支障があるのかを検証した。

調査箇所は車体の揺れを観察でき、かつ、分かりやすい結果が得られる駅として仙台駅地下ホームを選定。

調査方法は、ホームで固定カメラを設置。列車の到着から乗降、発車までの一連の流れをビデオで収録し、映像で、どの程度の揺れが発生しているのかを分析した。

結果、画面上では、約2mmの車両の沈降が認められた。これを実数値に換算するため、車体のビート幅を実測。画面上で確認できた沈降を車両のビート幅(330mm)を元に実数値に換算したところ、約26.4mmの沈降幅が発生していることが算出できた。

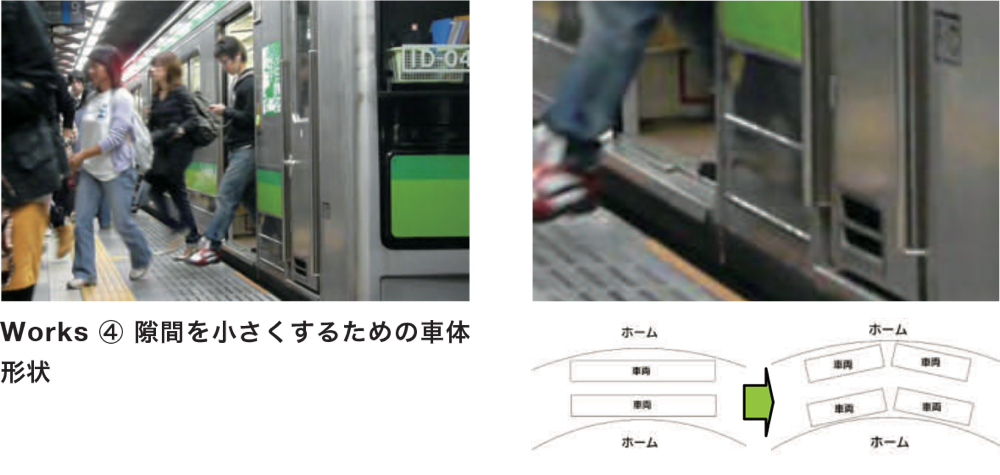

Works④ 隙間を小さくするための車体形状

現在の在来線を走行している車両は、1両20mの長さで設計され、仙台近郊では4~6両連結して運行している。しかしこの長さでは、曲線部のホームに停車した際、大きな隙間が発生してしまう。普通鉄道構造規則によれば、ホームを設置できる最小曲線半径はR400で、仙台近郊ではJR仙石線の福田町駅が該当した。一方、富山ライトレールでは、2車体連節での車体長が18400mmで、通常よりも小ぶりの車体長と言える。また、富山ライトレール線は、ほぼ同一の規格で直線区間にのみ配置されているため、先の体験で、もう一歩という結果が出たが、このシステムを仙台近郊へ応用しようと考えるとデメリットが多い。例えば輸送力で富山ライトレールの1車両あたりの乗車定員は80名であるが、仙台近郊の車両は1車両辺り130名強。これが4~6両連結されて1列車が構成されるので520~780名が1列車の定員となる。これだけの需要を富山ライトレール式の車両でまかなうには限度があると考えられる。

では実際に、どの程度の隙間ができるのか、尺図を用いて算出したところ、R400のホームに20mの車両が停車した場合、車端部での開きは300mmという結果になった。単純に計算すれば、車両の長さを半分とすればそれに伴い隙間も半減されていく。しかし、仮にこの隙間を60mm以内に収めようと考えた場合の車両長は4m以下としなければならず車両としての機能は欠如し、現実味がないものになってしまう。

したがって車両面からのスムーズな乗降をサポートするためには先行研究で提案したような電動式のスロープや現状のポータブルスロープを使うか、富山の事例のようなまちと一体的な総合デザインが必要になると考える。

問題

安全行動の実現のためには、危険を知覚できる事やそれに対処する種々の能力は不可欠であるがそれだけでは十分ではなく、自分は何が出来、何が出来ないかといったことや、自分はいかなる危険な判断行勤をするかといったことを、正しく理解していなければならない。こうした自らについての知識と理解、そしてそれに基づく評価と行動の制御ーこれらの自分自身について認知する認知活勤を包括してメタ認知と呼び、これらを行う能力をメタ認知能力と呼ぶ(三宮真智子 2008)。

交通心理学における先行研究では自動車ドライバーのメタ認知の不正確さ、具体的にいえぱ運転技能についての自己過大視(過信)が危険な運転に繋がる事が指摘され(Keskinen et al,1992. Katila et al,1995)、安全な運転行動のためには、運転技能の向上だけではなく自己の評価を適切に行えるようになる事が必要とされた(Hatakka et al,2002)。こうしたことからEUや日本ではメタ認知の教育が自動車ドライバーを対象とした安全教育を考える上でのひとつの課題となっており、研究がすすめられている。

ところで、交通心理学ではメタ認知についての研究やメタ認知技能教育の多くは自動車ドライバーを対象として行われているが、メタ認知技能は全ての交通参加者に不可欠なのであり、その研究や教育の対象を自動車以外の交通参加者にも広げるべきではないかと考える。そして中でも本研究では歩行者について問題としたい。

その最大の理由としては、平成24年の統計において交通事故死者の内に占める割合で最も多い(37%)のが歩行者である事が挙げられる(警察庁統計,2013)。そして歩行者死亡事故の9割以上は自動車との衝突により発生し、その時自動車ドライバーの多くは安全不確認や脇見運転、漫然運転の状態にあったとされ(交通事故総合分析センター,2012)、自動車側が歩行者に注意が払っていないことが事故の一因と考えられる。確かに自動車側には交通弱者を保護する義務がある。とはいえ自動車ドライバーもまた人間であり、ミスもすれば気が抜けることもあるのが現実である。歩行者の交通安全の実現のためには、自動車側が安全を目指すのみならず、歩行者側も自己防衛の必要があるのではないだろうか。

また、歩行者死亡事故の多くでは歩行者側にも違反があることも、歩行者についての研究や教育の必要を考える上で指摘しなければならない事柄である。平成22年度に行われた調査では、歩行者死亡事故の約8割は自動車が直進している状態で発生し、その事故件数の約7割には歩行者側にも違反が有ったとされ、その違反の中で最も多かったのは横断に関するものであったとされている(交通事故総合分析セン夕ー、2012)。

つまり歩行者事故が起こる時、自動車側には注意の問題があるが、歩行者側の行動にも相当な問題があると言えよう。以上のことから歩行者の自衛能カと安全行動の獲得が今後の課題となると思われ、そのためにメタ認知を軸とした自己評価の研究と教育を歩行者についても行うべきであると考える。

目的

そこで本研究では、歩行者の自己評価の妥当性と自己評価に影響を及ぼす背景要因を明らかにすることによって、今後の歩行者教育やその研究に寄与しうる資料を作成することを目的とする。

特に以下の点について検討する。

・性別や年齢といった属性要因が歩行者の自己評価にいかなる影響をあたえるか。

・歩行者の自己評価は、交通安全に関する教育(具体的には運転免許取得時の教育)を受けたことによって影響されているか。

・歩行者の自己評価は客観的な能力について理解した上でなされているか。これについては自己評価と能力の間に正の相関があるものと推察する。

・歩行者の自己評価は自己の危険行動についての認識した上でなされているか。

方法

1.調査対象

①東北工業大学に通う学生

②塩釜中央自動車学校の職員と教習生、及ぴその家族を対象とした。

2.調査日時および場所

東北工業大学における調査は2013年4月16日に行った。 塩釜中央自動車学校における調査は、12月から1月にかけて行った。

3.調査方法

本学における調査は、講義終了後に質問紙を配布し調査を実施した。塩釜中央自動車学校における調査は質問紙の配布と回収を依頼し調査を実施した。

4.調査項目

基本属性

性別、年齢、免許の有無と運転免許の内容(自動車・二輪車・原付・教習中)、通学の主な手段について回答を求めた。

自己の安全度評価

横断場面について3場面の写真を提示し、文章と口頭で「このような場面であなたは、いつも安全に横断していますか? 日ごろ自分が行なっている横断歩道の渡り方を思い出して、100。点満点で評価してください」と教示を行った上で、自分の横断行動の安全度について「とても安全」を100点、「とても危険」を0点として11件法での評定を求めた(以降は「自己評価」と表記する)。

危険知覚テスト

自己評価で用いた3つの横断場面の写真上に「気になる場所」に○印を書くよう教示した。各場面について、横断歩道における典型的な事故事例を参考に顕在的な危険と潜在的な危険の二つの危険を設定し、回答者がその箇所に○を書いた場合に1点とした。なお、顕在的危険の最高点は7点、潜在的危険の最高点は5点である。

リスクテイキング行動尺度

森泉慎吾・日井伸之介ら(2011)によって作成されたリスクテイキング行動尺度(RPQ)を参考に、確信的敢行性の因子を外し、安全性配慮因子の項目を6項目追加して20項目を作成した。

この尺度は、ギャンブル志向性・状況的敢行性・安全性配慮の3つの下位尺度から成り立つ日常でのリスク傾向を測る尺度であり、「全く当てはまらない」から「非常にあてはまる」までの5件法による評定を求めた。

結果

1.属性の全体像

a)属性の全体像

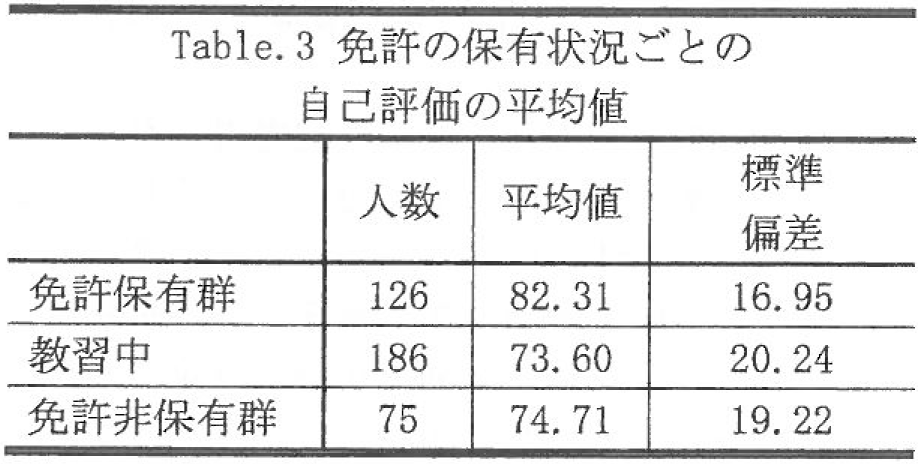

年齢や性別等を尋ねたフェイスシート、自己評価用紙、心理尺度の質問紙が揃った413名のデータを分析対象とした。この内男性が322名(63.5%)、女性が185名(36.5%)であった。なお2名は性別の回答が無かった。平均年齢は28.12歳(S.D.=17.75)であった。 この内最年少は17歳、最高齢は85歳の者がー名あった。そして運転免許の保有状況については413名のうち、運転免許の保有者は125名(30.3%)、教習中の者は186名(45.0%)、免許を持たない者は75名(18.0%)であった。また、不明・未回答の者が27名居た。

b) 性別と年齢

次に性別毎の平均年齢を見ると男性が29.34歳(S.D.=18.90)、そして女性が26.29歳(S.D.=15.58)であった。平均年齢について性差の有無を確認するため、2群の平均値の差の検定(Welchのt)を行った。結果、年齢の性差に有意傾向が認められた(t(404.34)=1.79、p=0.07)。

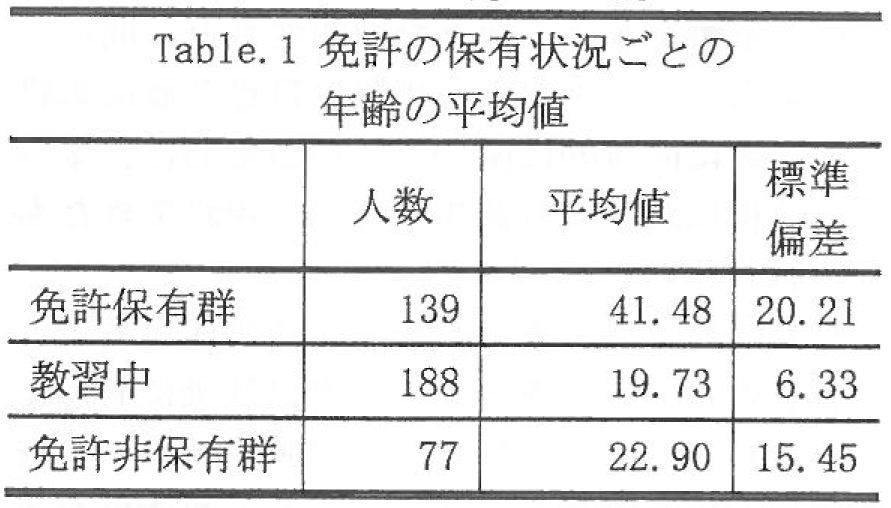

c) 参加者年齢と運転免許保有状況の関連

そして運転免許保有状況毎の平均年齢をTable.1に示す。運転免許保有状況毎の平均年齢の差異を確認するため一元配置分散分析を行った。結果、全体として平均値に有意差が認められた(F(2,403)=98.06, p<.001) 。

2. 歩行者としての自己評価と属性要因の関連

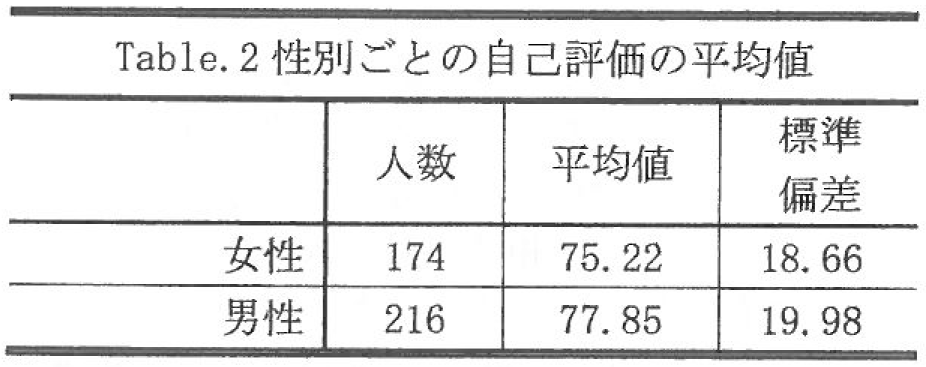

a) 性別による自己評価の差異

性別による自己評価の差異を検討する。そのために性別で群を分け2群の平均値の差の検定(Welchのt検定)を行った。その結果、自己評価の平均値に性別による差に有意差は認められなかった。なお、性別ごとの自己評価の平均値はTable.2 に示す。

b) 自己評価と年齢の関連

次に年齢と自己評価の関連を検討するために、2変数間の相関係数を求めた。結果、自己評価と年齢の間に有意な正の相関が認められた(r=.26, n=392, p<.001) 。

c) 自己評価と運転免許保有状況の関連

そして自己評価と運転免許の保有状況の関連を検討する。運転免許の保有状況ごとの自己評価の平均値はTable.3に示した。なお、運転免許保有者を免許の保有形態毎に厳密に分割すると自動車運転免許のみの群以外の人数が少ないため、運転免許保有者・教習中・免許非保有者の3群に分割することとした。そして一元配置分散分析により、3群の平均値を比較した。結果、運転免許の保有状況による有意な差が認められた(F(2,384)=3.02, p<.001)。

次にTukey-Kramer法による多重比較を行い群間の平均値を比較したところ、運転免許保有者群と教習中群の間、運転免許保有者群と非保有者群の間で有意差が認められた(それぞれ p<.01,p<.05)。

3. 歩行者としての自己評価と心理的要因の関連

a) 自己評価と場面に感じる危険度の3場面平均値の関連

まず自己評価と場面に感じる危険度の平均値の間の関連を検討するため、相関係数を求めた。その結果2変数の聞に有意な正の相関が認められた(r=.25, n=392, p<.001)。

b) 自己評価と危険知覚能力の関連

次に自己評価と客観的な能力との関運を検討するため、自己評価と顕在的危険知覚得点、そして自己評価と潜在的危険知覚得点のそれぞれ2変数聞の相関係数を算出した。結果、自己評価と顕在的危険知覚得点の間には有意相関は見出されなかったが、自己評価と潜在的危険知覚得点の間に有意な相関が認められた(r=.11,n=392, p<.05) 。

c) 自己評価と自己の危険行勁についての認知の関連

自己評価と自らの危険行動についての認知の関連について検討を行うために、自己評価とリスクテイキング行動尺度の3つの因子について先と同様にそれぞれ相関係数を求めた。その結果、自己評価と関連が見出されたのは状況的敢行性因子と(r=-.24,n=392,p<.001)、>安全性配慮因子であった(r=-.13,n=389,p<.06)。

自己評価とギャンブル志向性因子との間には有意な相関は見出されなかった。

4.属性要因と心理的要因が自己評価に与える影響

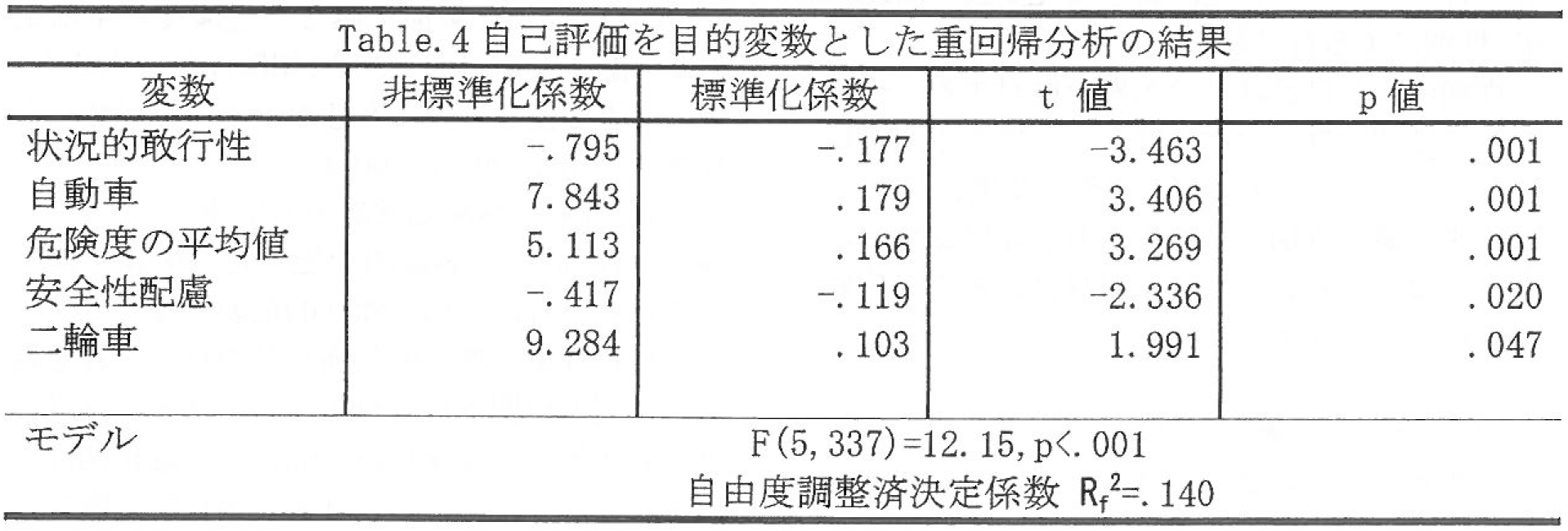

歩行者としての自己評価を目的変数、属性要因や各心埋尺度を説明変数とした重回帰分析を行った。なお、性別・免許の有無や種類といった属性項目については、名義尺度のデー夕であるためダミー変数を作成した(性別は男性が0、女性を1。免許の種類は自動車、二輸車、原付、教習中第一・第二段階・いいえ(未保有)について〇が書かれたものを1、書かれなかったものを0としてコード化した)。変数の投入にはステップワイズ法を用いた。Table.4は自己評価を従属変数として重回帰分析を行った結果である。このモデルは自己評価の変動の約14%を説明する。

状況的敢行性得点や安全性配慮得点が高いほど自己評価は低くなる事が分かる。そして自動車運転免許を保有している場合自己評価は約7.8点、二輪車運転免許を保有すると約9.3点高まり、また場面の危険度を高く評定するほど自己評価が高まる事が示された。

5.その他の分析

・運転免許の保有状況と危険知覚能力

次に、運転免許の保有状況による危険知覚能力の各能力の差異を検討するため一元配置分散分祈を行った。その結果、顕在的危険知覚の得点では有意差は認められず、また潜在的危険知覚得点においては全体としては有意傾向が認められ(f(2,402,)=2.51, p=.083)、Gabriel法による多重比較では免許保有者群と非保有者群の間で有意傾向となった(p=.072)。

考察

本研究は自己評価の背景要因を明らかにするため、歩行者を対象として交差点を横断する場面での確認行動についての自己評価を求め、その評価と様々な要因の関連を検討したものである。

まず、歩行者としての自己評価に性差は認められなかった。自動車ドライバーを対象にした自己評価に関する研究では、安全確認についての自己評価は男性の方が高いとされているが(中井,2010)、本研究では異なる結果となった。この事については、今回の自己評価を求める項目が1項目しかないために、性差が現れなかった可能性が考えられる。今後は自己評価を求める要素項目を増やして研究を行う事が求められよう。

次に歩行者としての自己評価と年齢との関連では、単相関分析では弱いが正の相関が認められたが、重回帰分析では有意な説明変数とはならなかった。その他の分析において年齢と自己評価に影響を与える様々な説明変数との間に関連が見られたことから、年齢は自己評価に影響する変数に間接的に関わっているために、単相関の分析において有意相関として現れてきたものと思われる。

そして免許保有者と教習生、免許保有者と非保有者の問で歩行者としての自己評価に有意差が認められ、重回帰分析では自動車免許や二輪車免許を持つ事が自己評価を高める可能性が示された。その他の分析においても、免許保有者と非保有者の問で潜在的危険知覚能力に傾向差がある事を合わせて考えると、免許保有者の歩行者としての自己評価が免許非保有者のそれよりも高いことはある程度納得の行く結果ではある。

そして歩行者としての自己評価の妥当性を検討するために、危険知覚テストを行った。その結果、自己評価と顕在的危険知覚得点との間には相関関係は認められず、潜在的危険知覚得点との間では有意相関が認められた。しかし自己評価と潜在的危険知覚得点との間の相関係数は0.11と小さい値であり、また重回帰分析では顕在的危険知覚も潜在的危険知覚の得点も自己評価の説明変数とはならなかったことから、自己評価は客観的な能力についての認知から成り立つとは言い難いと思われる。このことから、危険知覚能力の向上は無論目指すべきであるが、同時に自らの能力を正しく認知出来るように支援していくことが今後の歩行者安全教育の目標の一つになると思われる。そのためには「予知郎」(太田博雄 1997)のような危険知覚力の測定やフィードバックを行うツールを歩行者用にも作成することや、自動車ドライバーを対象に行われているような危険予測ディスカッションやコーチング技法による受講者の気づきを中心とした安全講習などを、歩行者教育の場にも応用して行くことが望まれる。

そして自己評価と状況的敢行性因子との間、また安全性配慮因子との間で有意な負の相関が認められた。なお状況的敢行性因子は「ある状況の影響を受けてリスクを敢行する傾向」、また安全性配慮因子は「リスク回避の傾向」と定義されており、両因子ともその得点が髙いほどリスク敢行傾向が強いと解釈される。状況的敢行性と安全性配慮の両因子得点が自己評価の高低と関連することについて考えられることは、まず人は自らのリスク行動について認知し、その知識を用いて自らを評価している可能性。そしてもうーつはリスクテイキング行動尺度が実際にリスク敢行行動と関連していて、高得点になるほど危険な体験が多くなり、結果として自己評価を低く評定する可能性である。どちらにしても仮説にとどまるが、自らの危険性について認知がなされており、そのことが自己評価に影響しているのではないかと考えられる。

その他の分析において興味深いのは、危険知覚テストの潜在的危険知覚得点について免許保有者と免許非保有者の間に傾向程度ではあるが差が見出された事である。先に述ペた岐阜県警の「免許非保有者は免許保有者よりも歩行者事故に遭いやすい」とする統計が示されたその理由を説明する可能性がある。ただ本研究では運転免許の保有状況を聞いたのみで運転経験の年数や運転頻度などを尋ねなかった為、何らかの運転免許を取得すれば危険知覚能力が高まるのか、運転免許を持ちその上で公道上での運転経験が必要であるのかは定かではなく今後の課題となろう。また、今回の危険知覚テストは静止画像の中から危険と思われるものを探すと言う形を採ったが、実際の危険知覚には距離や速度の判断も含まれると考えられる。以上の項目も測定可能な危険知覚テストを構築し、免許保有者と非保有者の比較し検討をすることができれぱ、より免許非保有者の問題点が明確になり、適切な教育を考えることができるようになるものと思われる。

参考文献

Keskinen, E., Hatakka, M, Katila, A. &Laapotti, s. 1992 Was the renewal of thedriver training successful? The final reportof the follow up group (in Finnish).Psychological reports No.94, University of Turku.

Katila, A., Keskinen, E. & Hatakka, M. 1996Conflicting goals of skid training.Accid.Anal.Prev. vol.28, No.6, 785-789.

三宮真智子(編著) 2008 メタ認知 一学習力を支える高次認知機能一 北大路書房.

警察庁 2013 平成24年中の交通事故の発生状況.

太田 博雄 1997 高齢者向け交通安全教育のための危険感受性訓練CAIシステムの開発.平成6年度~平成8年度科学研究費補肋金(試験研究B、基盤研究B)研究成果報告書.

中井 宏・臼井 伸之介・藤井 秀郎・谷川 幸男 2010 教習生の個人属性と自己評価スキルの関運. 交通心理学会平成22年度(第75 回大会)発表論文集,9-12。

中井宏 2010 自動車運転場面における不安全行動抑止のための人間工学的研究ー速度抑制対策の有効性検証と自己評価の観点を含めた安全教育の構築一.大阪大学大学院人間科学研究科博士論文.