室内熱湿気環境問題には、空間を構成する材料の選択など、デザインに深く関わるものがある。また、近年、省エネルギーという社会的要求により、住宅の断熱気密化が進められるが、その為に室内に熱がこもる他、換気不足を起こしシックハウスになるなど、健康へ影響を与える問題が起きている。そこで本研究では、省エネルギーかつ快適な住宅の室内熱湿気環境について検討していきたい。

研究の方法は住宅における室内熱湿気環境の問題点を抽出するため、実測調査、エネルギー消費量に関するアンケート調査を行い、住宅の断熱構成による室内熱環境と、エネルギー消費の違いを明らかにする。その上で、数値シミュレーションを行い、実測により明らかになった問題点の対策とその効果について検討する。各種住宅を対象とした温熱環境についての調査は、宮城県内に建つ断熱気密住宅10戸、集合住宅8戸を対象として行った。対象住宅の概要を、それぞれ表1、表2に示す。実測は、小型の温湿度ロガーを用いて居間と寝室を対象に行い、実測時期は、断熱気密住宅2001年度、一般住宅は2000年度である。一般住宅とは、特に断熱気密性能にこだわって建設されていない住宅である。1)夏期実測調査、2)冬期実測調査、3)エネルギー消費調査を行う。

数値シミュレーションによる検肘

日本建築学会の標準モデルの1室を対象として、仙台の冬の気象データを用いた数値シミュレーションを行った。エネルギー消費量調査で確認してように、断熱材の厚さの違いや、窓の夜間断熱など、断熱性に関わる寒さ対策が暖房負荷の低減に効果的である。各対策を組み合わせると、より暖房負荷を低減させ、断熱Ocmの半分以下となった。

実測調査から、断熱気密住宅は冬期において室温の変動や、エネルギー消費量も少なく、熱的にすごしやすい環境であることが確認できた。しかし、冬期における極度の乾燥、夏期は夜間室内に熱がこもることが問題である。通風によって夜間冷気を導入することなどの工夫が求められる。また、数値シミュレーションより、断熱性の向上が暖房負荷の低減に役立ち、各種対策を組み合わせることにより、省エネ効果が大きくなることが判った。

1. 研究の背景と目的

近年の建物は、高断熱高気密化が進んでおり、自然換気量が減少する傾向にある。現在社会問題となっているシックピルシンドロームは、この建物の気密化が原因の1つと言われており、換気が十分に考慮されずに気密化が進んだ住宅では、室内空気環境が悪化し、居住者の健康被害を引き起こしている。したがって、建物には、換気量を充分に保障する換気システムが必要不可欠となってきているが、「量」だけの確保では、室内の必要な場所へ新鮮な空気が分配されているかどうか、空気が目に見えないために不明であり、換気の「質」の問題が問われている。

本研究は、人工気象室を用いた換気実験とCFDに基づく数値シミュレーションから、換気による室内気流の挙動を系統的に分析し、「質」を考慮した今後の室内換気計画のための基礎資料整備を行なうものである。

2. 人工気象室を用いた換気実験

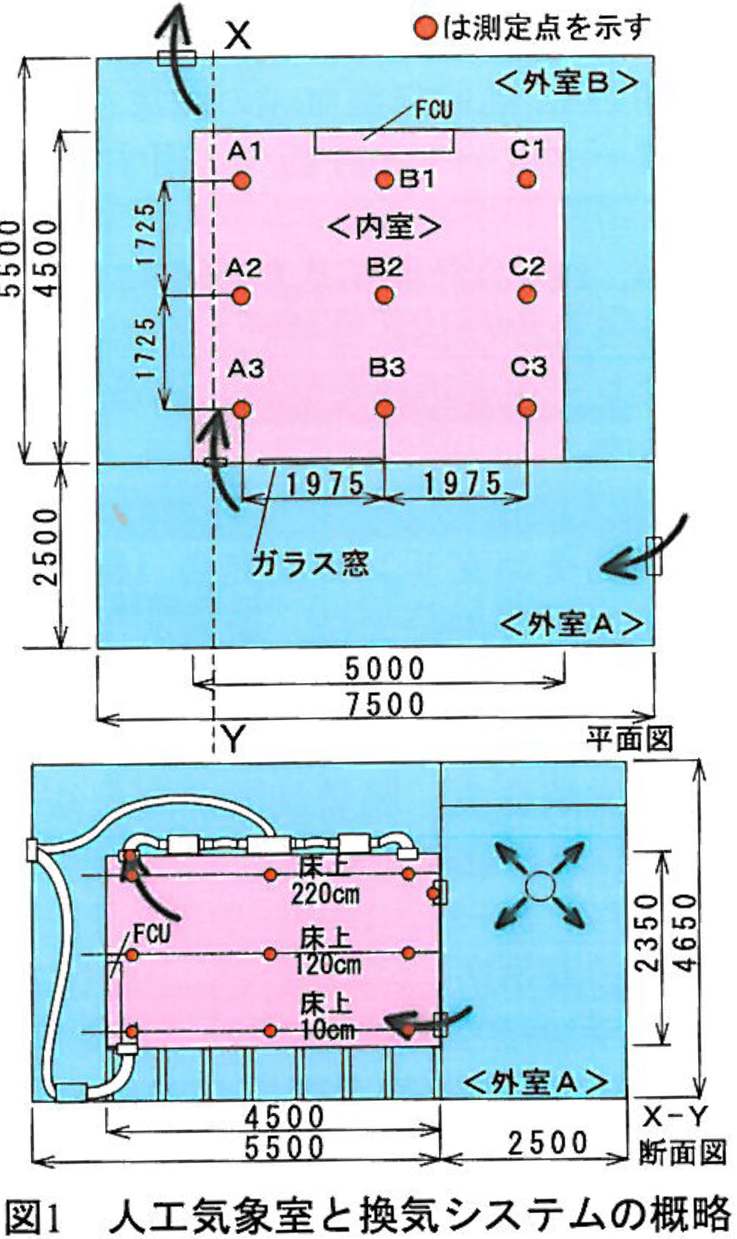

2.1 人工気象室と換気システムの概要

室内の換気性能評価を難しくしている最も大きな要素は変動する外気温である。そこで、外気温を自由に制御できる人工気象室を用いて換気実験を行った。図1に、人工気象室の平面断面図と換気システムの概略を示す。人工気象室は室内空間を想定した内室とそれを取り囲むように配置された外室A・Bからなリ、外室は-15~40°Cまで自由に温度制御できる。内室には、外室A側に大きなガラス窓が設置されている。換気方式は、内室の空気が天井と床に設置されたいずれか一ヶ所の排気口からフアンによって排出され、それを駆動力として壁上・壁下の給気口のいずれか一方から外室Aの空気が内室に自然供給される第3種換気方式である。内室の温度は常に20°Cに設定した。内室の暖房は、フアンコイルユニット(以下FCU)による温風暖房、電気式暖房パネルによる床暖房の2種類とした。床暖房は、制御系統が内室のインテリアとぺリメータの2系統に別れており、それぞれ独立の制御が可能となっている。

2.2 実験の概要

表1に実験の種類と条件を示す。換気に影響を与えている因子として、1外室条件、2暖房方式、3FCU風量、4給気口の位置、5排気口の位置、6給排気口の形状、7換気量、の7因子を取り上げ、これらの因子の組み合わせで、合計34条件の実験を行い、各因子が室内換気特性に与える影響度を検討した。

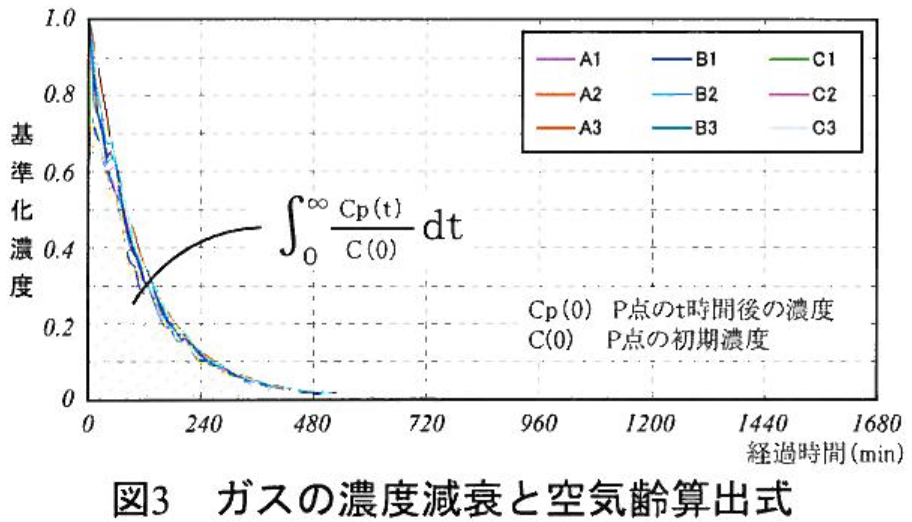

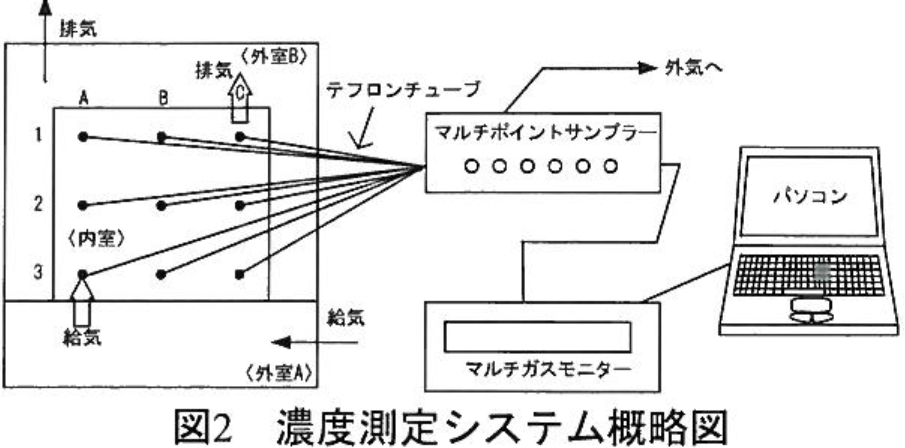

実験方法は、SF6をトレーサーガスとしたステップダウン法とした。室内のガス濃度を均一の状態にしてから換気システムを稼動させ、ガス濃度減衰の測定を基に局所空気齢と局所空気交換効率を求める。ガス濃度の測定点は、図1の赤丸に示すように、平面に9点、高さ方向に3点の計27点である。各測定点にはA1~C3まで記号が付いており位置を識別している。図2に濃度測定システムを示す。測定点は自動的に切り替わるようになっており、サンプリング時間は約60秒である。

2.3 実験の結果

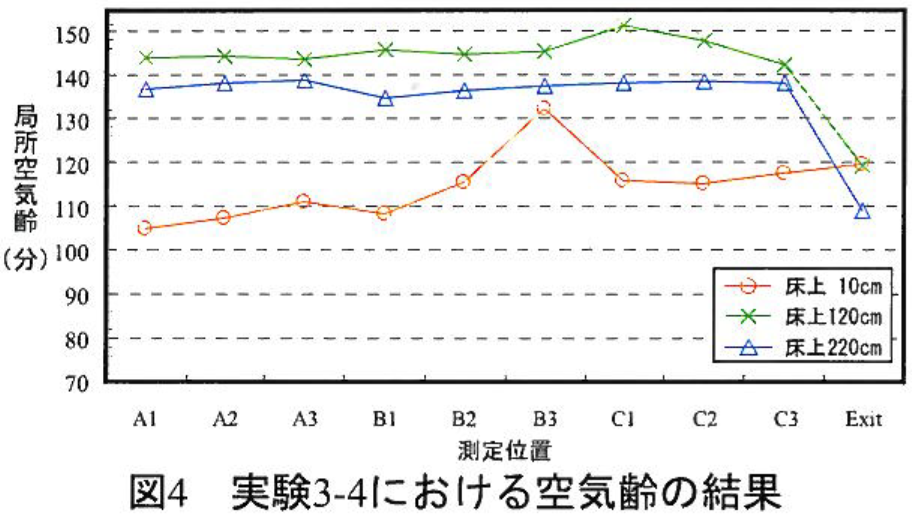

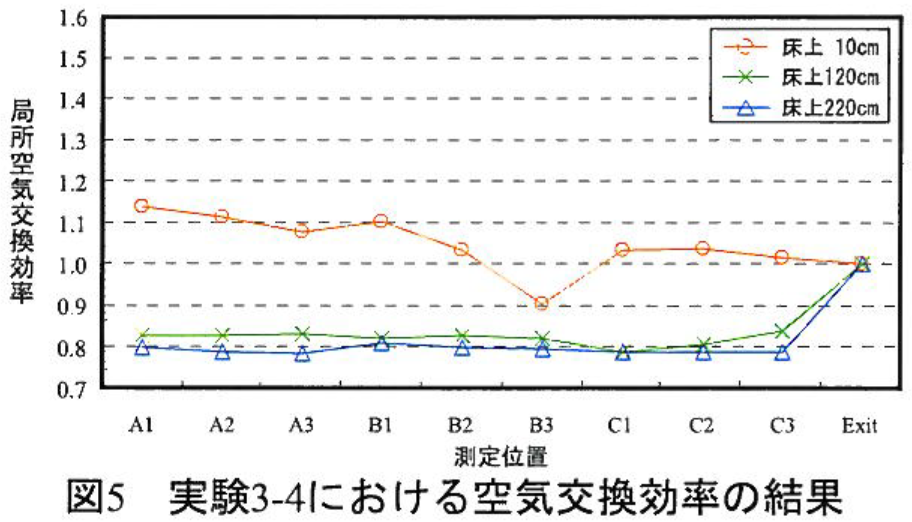

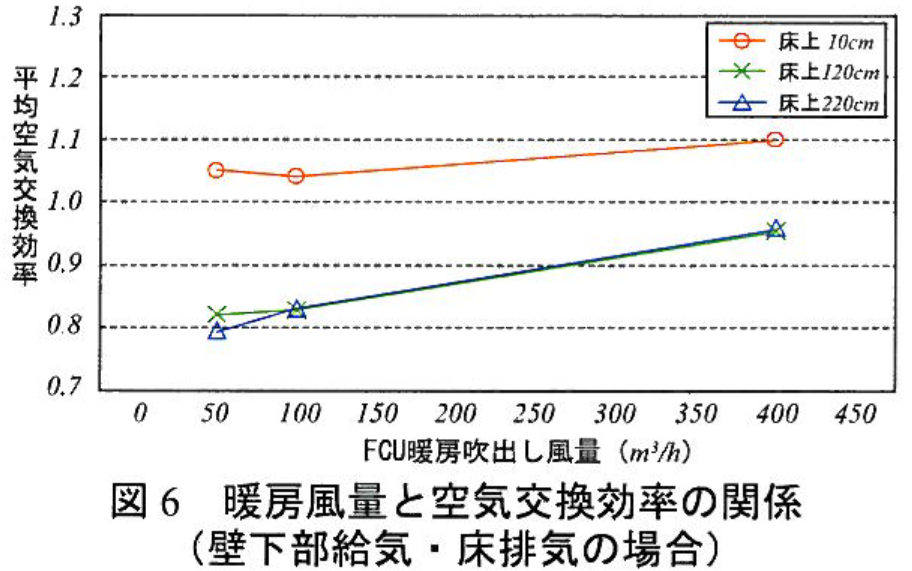

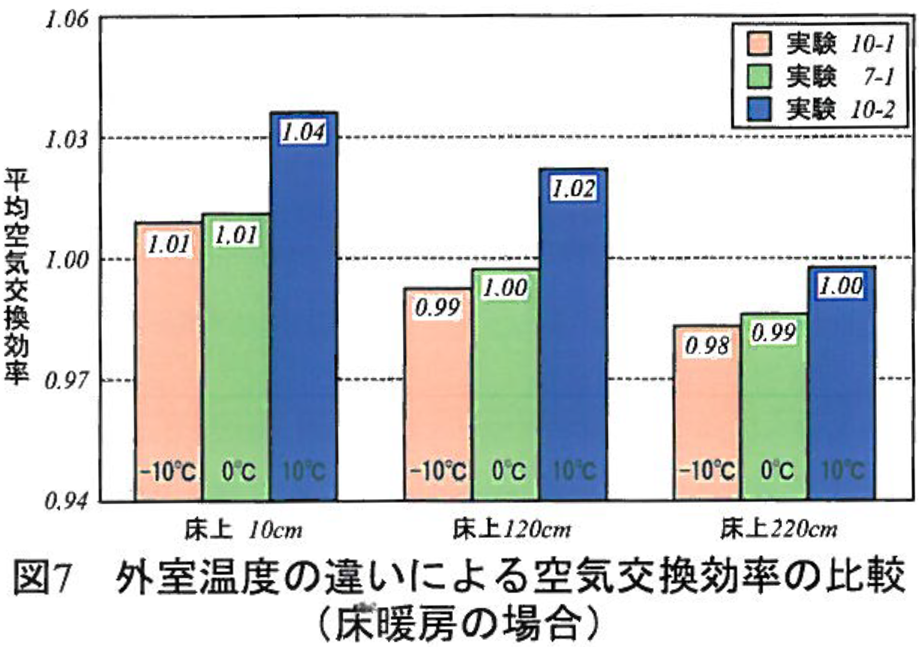

実験結果の一例として、実験3の暖房機器にFCUを使用した場合の結果を示す。図3は、そのときの室内各点のガス濃度の減衰の様子を示したものである。空気齢は、減衰曲線の下の斜線部分の面積に相当している。また、各測定点で得られた空気齢を排気口の空気齢で基準化したものが空気交換効率となり、本研究では、この指標を用いて換気性能を評価した。図4に、実験3-4の室内下部で給排気した場合の空気齢、図5に、そのときの空気交換効率を示す。壁下部から給気した場合、給気口近傍のA3から外気導入方向にあるA列~B1の床上10cmの空気齢が110分と早く、床上120cm以上の測定点では、排気口の空気齢よりも空気齢が遅い。この各空気齢を排気口空気齢で基準化したものが空気交換効率となる。空気交換効率でみると、床面付近の効率が他の高さに比べて大きい。特に、外気導入方向にあるA列~B1の効率が約1.1と大きいが、これは、導入外気の密度の影響によるもので、床面を這って移動する外気の動きが見られる。床上120cm以上の測定点になると、排気口の空気交換効率よりも測定点の空気交換効率が小さく、ショートサーキットが発生していると思われ、新鮮空気の呼吸域への到達の遅れが懸念される。空気交換効率に対する暖房風量の影響として、実験1の400m²/h、実験2の100m²/h、実験3の50m3/hの「壁下部給気,床排気」の結果を、平均空気交換効率と暖房風量の関係でまとめたものを図6に示す。暖房風量の増加に伴い床上120cmと220cmの空気交換効率が0.82~0.95まで上昇し、ショートサーキットの影響が緩和されており、部屋全体に新鮮外気を均一に分配するには、換気回数で、8回/h(実験換気量の16倍)以上の暖房風量が必要になると見積もられる。なお、床上10mでの空気交換効率は、風量の増加に伴って大きくなるが、これは、壁下の給気口と暖房用吸込口の間でショートサーキットの割合が高くなり、この間に位置するAl~A3、B3での空気齢が小さくなったためと推定される。次に、実験10の外室温度の違いによる高さごとにまとめた平均空気交換効率を図7に示す。このときの内室の暖房は床暖房である。外気温度が室温よりも低いため床付近の効率が大きくなっているが、各測定高さの結果とも、導入外気温度が高いほうが効率が大きいことが見てとれる。これは、導入された外気が床暖房から熱を受け取り暖められるまでの時間が、外室温度が高いほうが短いためと推察される。外気を導入する際、空気を室内の空気と熱交換してから室内に導入することが望ましいと思われる。

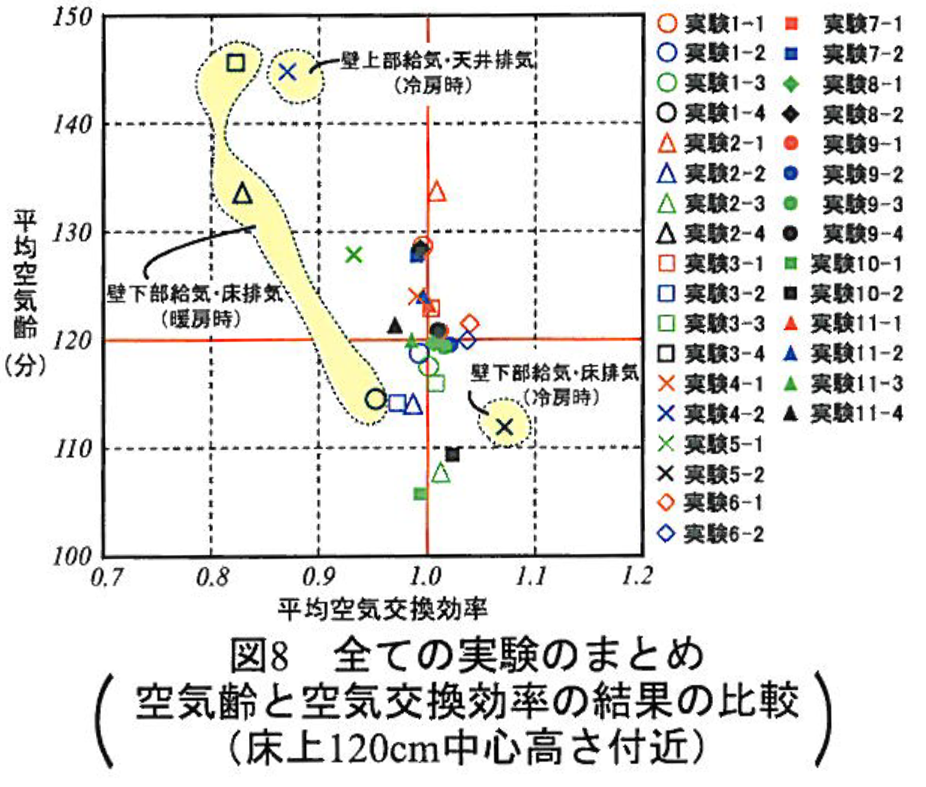

以上全ての実験の結果を床上120cmの空気交換効率と空気齢の関係でまとめてみた。その結果が図8である。多くの実験の結果が空気齢120分、交換効率1.0付近に集まっているが、概ね、両者には空気齢が大きければ、交換効率が小さいといった、負の相関が見られる。全ての結果の中では、実験5-2の夏季冷房空間における壁下給気、床排気の経路の交換効率が約1.1と最も大きくなっている。逆に効率が最も小さいのは、冬季の暖房時で、と同じく低い位置で給排気する場合実験3-4、実験2-4で、効率が0.8~0.9、空気齢145分である。また、夏季冷房空間において室内の高い位置で給排気する実験4-2の場合も空気齢、交換効率ともに結果が悪く、グラフの左上に位置している。すなわち、これら場合、導入外気が室内の短い経路を通って排気口に至るため、呼吸域において新鮮空気の到達が遅れる危険性があるということを示している。全体としては、外室温度と給排気口の位置関係が換気性能に最も大きく影響を与える因子であることが判った。

3. CFDを用いた換気シミュレーション

3.1 シミュレーション概要

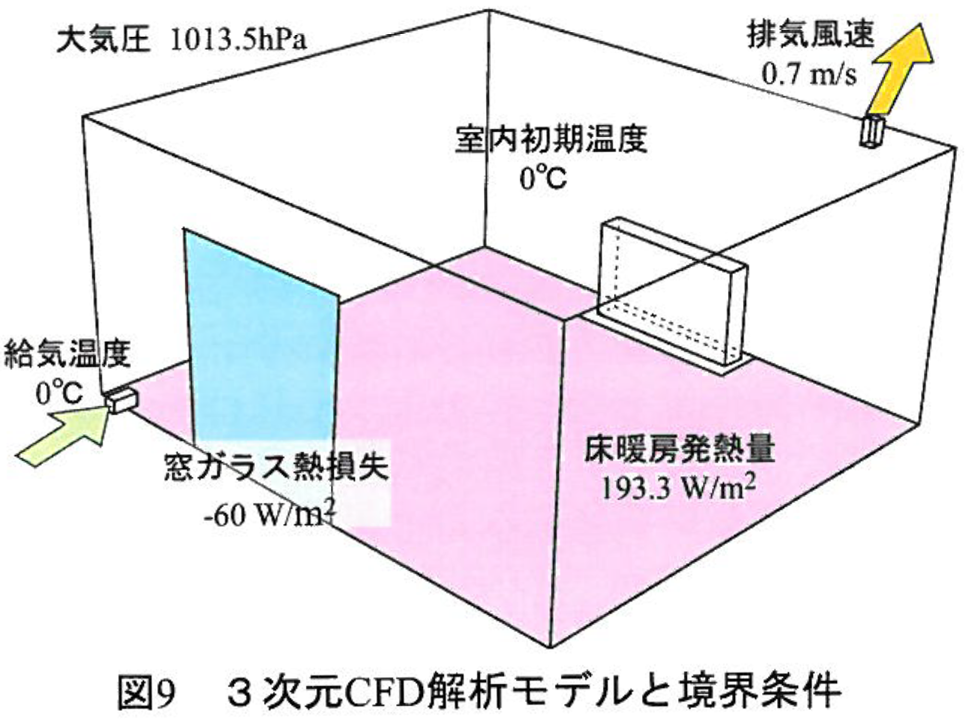

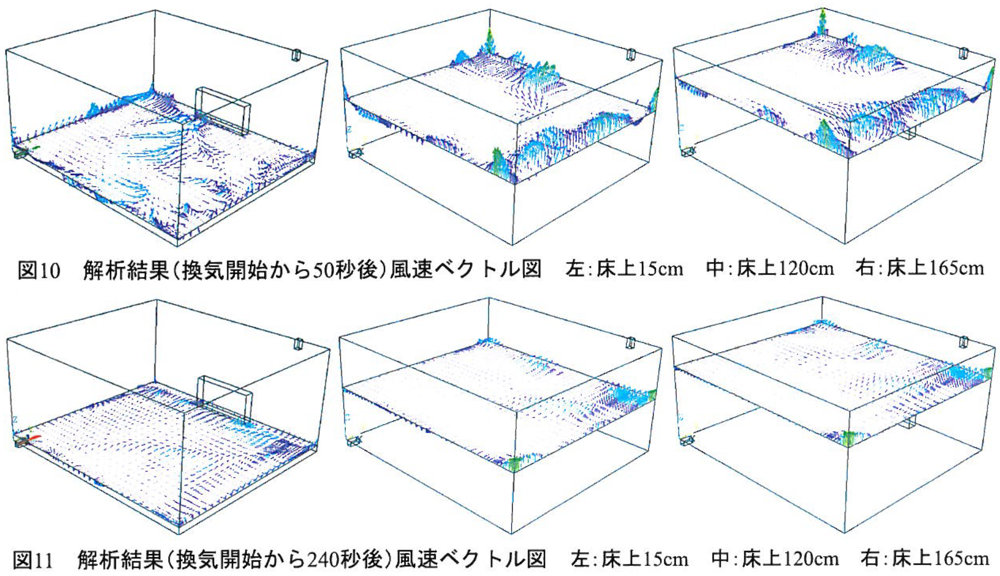

換気を行っている空間内のより詳細な空気の挙動を明らかにするためCFD(ComputationalFluidDynamics:数値流体力学)を用いて換気に関するシミュレーションを行った。本研究では、解析に必要な支配方程式を有限要素法で離散化した。離散化された代数方程式を有限要素法解析汎用プログラム「FLOTRAN」を用い、3次元解析を行い、換気計画へのCFD利用の有用性を検討した。解析対象空間は、換気実験で用いた人工気象室の内室で、その実験条件を3次元数値モデルに定義し、それを計算モデルとして解析を行なっている。3次元解析モデルと解析条件を図9に示す。壁下部給気・天井排気の換気経路をとり、床暖房を使用した空間である。これは、実験7-2に相当する換気条件である。

3.2 シミュレーション結果

シミュレーション結果の一例として、換気開始50秒後の床上15cm、120cm、165cmの風速ベクトルを図10に、240秒後の同断面の風速ベクトルを図11にそれぞれ示す。50秒後では、給気口付近の気流速度が遅くなっているが、これは、給気口から流れ込んだ冷たい空気がすぐに落下して、床面を這って流れるからである。床上15cmの断面では、全体的に空気が給気口の方向(A3)から排気口の方向(C1)へ動いているが、気流によって、床暖房から熱を受け上昇気流が生じている箇所が見てとれる。床上120cmの室内の中心高さ付近の気流の様子は、室内の中心部はあまり動きが見られないが、c列側の壁面と外気導入方向の壁面付近の室内周辺部の空気の動きが大きい。床上165cmの、人が立った場合の呼吸域の高さでも床上120cmと同じ傾向を示している。空気は、室内の周辺部で動きが大きく、室内中心部では、動きが小さくなっている。給気口や排気口側の壁面における上昇気流は、この付近での空気が大きく壁にぶつかることと、空気の壁面に沿って流れる特性であるコアンダ効果の影響であると考えられる。換気開始から240秒では、床上15cm、床上120cm、床上165cm各断面の気流は落ち着き、動きが小さくなっている。床上15cmに関しては気流の動きが見られ、その後、気流の変化は少なくなっていき、定常状態になるものと考えられる。

3.3 空気齢の算出の試み

シミュレーションで得られた風速ベクトルの結果から空気齢の算出を試みた。使用した風速ベクトルは、換気開始から370秒経過後の結果で、室内気流が定常に達したと見られる時間である。測定点から質量0の空気分子1個を飛ばし、風速ベクトルデータを基に得られる1つの流線の軌跡を求め、給気口に至るまでの移動時間を時間を逆に解き、この時間を空気齢とした。算出された空気齢は、給気口に近いほど値が小さく、離れるほど値が大きくなり、給気口からの距離に比例する傾向が見られた。濃度分布の計算を必要としないこの方法は特筆されるべきで、今後、その計算方法の確立が待たれるところである。

4. 結論

換気の「質の向上」という視点から、人工気象室を用いた換気実験とCFDを用いた数値シミュレーションの2つの方法により、空気流動特性に着目した換気性能について検討した。換気実験の結果、外気温と給排気口位置の関係が換気性能に最も大きく影響を与える因子あり、場合によっては、新鮮空気の分配の遅れが懸念されることがあるなど、幾つかの重要な知見が得られた。また、換気に関するシミュレーションの結果から、室内空気の挙動を視覚的に捕らえることにより、換気計画へのCFD利用の有用性が確認された。シミュレーション結果は、実験では得ることのできない内容を多く含んでおり、今後の展開が期待されるところである。

参考文献

1)MSandberg,M.Sjoberg:Theuesofmomentsfbrassessingairqualityinventilatedroom,BuildingandEnvironmcnt,18,181-197,1983

2)石川善美,佐野裕志ほか:人工気象室を用いた建物の換気性能評価に関する研究その1~7,日本建築学会大会梗概集,2000.920019200282003,9

3)石川善美,内海康雄ほか:人工気象室を用いた空気齢に基づく建物の換気性能評価に関する研究第1~6報,空気調和・衛生工学会講演論文集,2000,92001.92002.92003.9

1. 研究の背景と目的

気候条件の厳しい東北地方においては、従来より、冬の室内熱環境の改善が指摘されているところである。一方、地球環境問題に対する社会的関心が高まり、住宅においても省エネルギー性の向上が要求されている。すなわち、現代の住まいにとっては快適性と省エネルギーの両立が最大の課題である。そこで、本研究では、東北地方の住まいにおける室内環境とエネルギー消費量の実態と問題点及びその動向を明らかにして、今後の住宅における居住性能の向上に資することを目的とする。

2. 研究の方法

居住性能に関するアンケート調査と室温調査を2002年冬に、秋田県立大学及び東北大学と共同で行なった。表1に、調査対象の都市、住戸数、調査期間などを示す。調査対象は、東北地方12都市と札幌、府中の638戸の戸建住宅である。調査内容は、住宅のシェルター性能、冬の住まい方やエネルギー消費量などで、各都市とも小学校等の生徒を介して調査票を配布し、各住戸に回答を依頼した。室温調査は、アンケート調査とともに液晶温度計を配布し、1日3回、1週間にわたり、居間と寝室の温度を居住者に目視で測定してもらった。同様の調査が東北大学において1982年と1992年にも行なわれており、本研究はそれらの結果と比較し、室温やエネルギー消費量がこの20年間でどのように変わってきたかを把握するとともに、多変量解析法を用いた統計的分析を行ない、熱環境からみた地域特性についても検討する。

3. 住まいに関するアンケート調査の主な結果

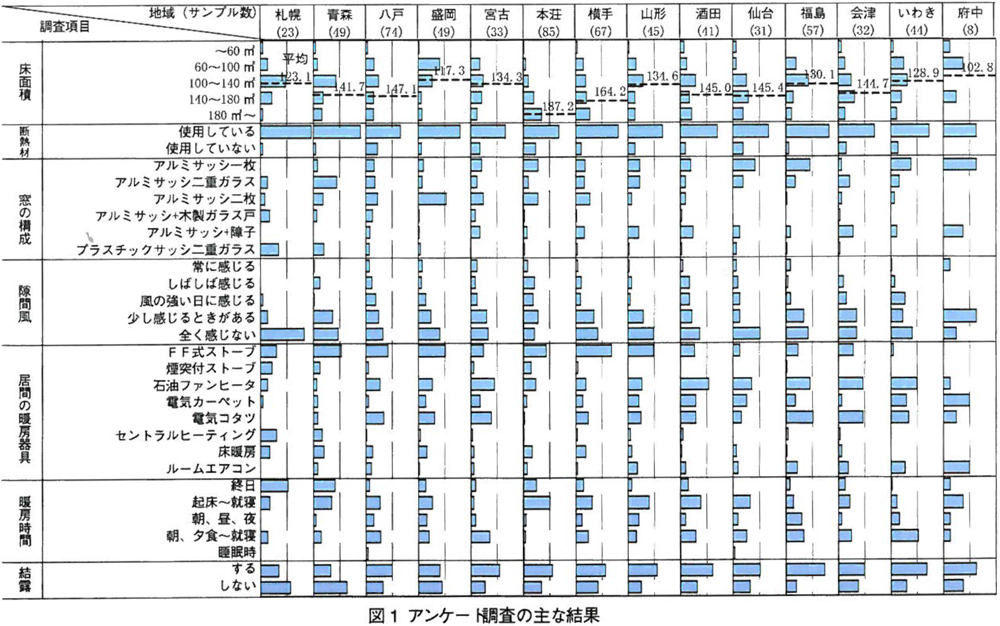

図1にアンケート結果の一部を示す。これは都市別に集計してまとめたものである。

(1)床面積

全体の平均値は約130m²である。

これは、20年前より30m²、10年前より10m²増加している。

(2)断熱材

断熱材の使用率は20年前よりは大きいが、10年前と大差なかった。

(3)居間の窓構成

北の地域でガラス二枚が多く、会津を除く宮城県以南はガラス-枚が多くなっている。東北地方で二重ガラスが多く見られるようになったのはこの10年である。この傾向は20年前と同じである。

(4)居間の隙間風

隙間風の感じ方は各都市とも昔よりも少なくなってきており、「全く感じない」と「少し感じるときがある」の回答が多く、全体の50%以上を占めており、この20年間で住宅の気密性能の度合いは高くなってきていると言える。

(5)居間の使用暖房器具

山形以北では、宮古を除き密閉式ストーブの使用が多くなっている。これは、住宅の気密化が進み、室内空気汚染に対する配慮が影響したためと思われる。酒田以南では開放式ストーブが多い。

(6)居間の暖房時間

暖房時間は、札幌、青森、本庄、酒田で長く、福島、いわきで短い。しかし、全体として暖房時間は確実に増加していると思われる。

(7)居間の結露

札幌と青森では半数以上の住戸が結露なしと答えているが、全体的には、これまでの調査結果と同様、「結露あり」と答えている住戸が多い。これは、シェルター性能が向上しているにもかかわらず、相変わらず開放式ストーブが多く使用されていることが原因の一つと考えられる。

4. 室温とエネルギー消費に関する調査結果

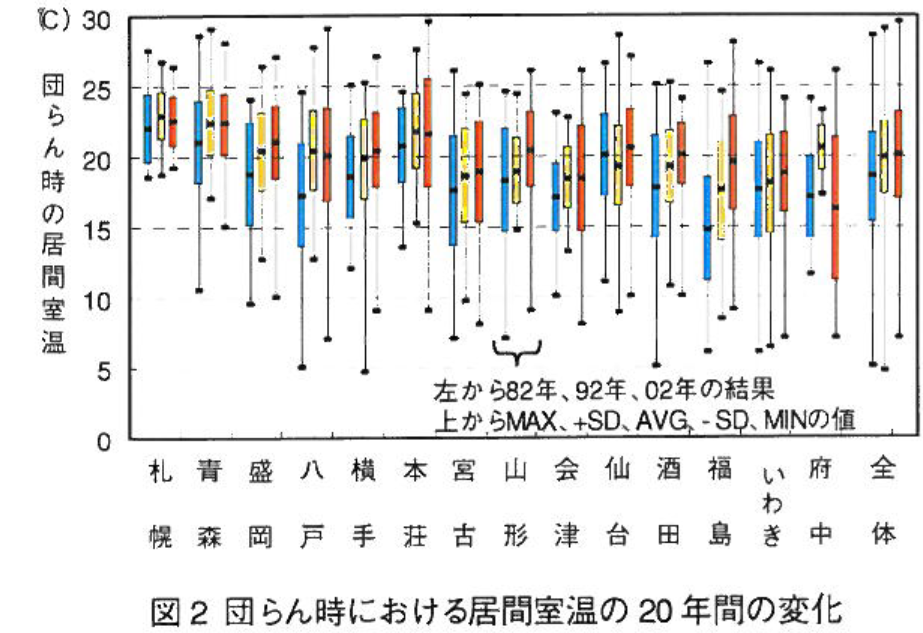

図2に、団らん時の居間の室温を、都市別に、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。横軸の都市は暖房デグリーデイの大きな順に並べた。いずれもばらつきは大きいが、どの都市を見ても、明らかに10年ごとに室温が上昇していることが判る。全体で見ると、20年前が平均温度で18.4°Cであったのに対して現在は20°Cである。特に、2002年の札幌は最低温度でさえ19.2°Cと高く、ほかの東北地方のどの都市よりもばらつきが少なく、ほとんどの住戸が暖かい温度で団らん時を過ごしていることが推察される。また、団らん時における居間と寝室の温度差について見ると、10年前が7.3°Cであったのに対して、現在では5.4°Cと約2°C小さくなっている。

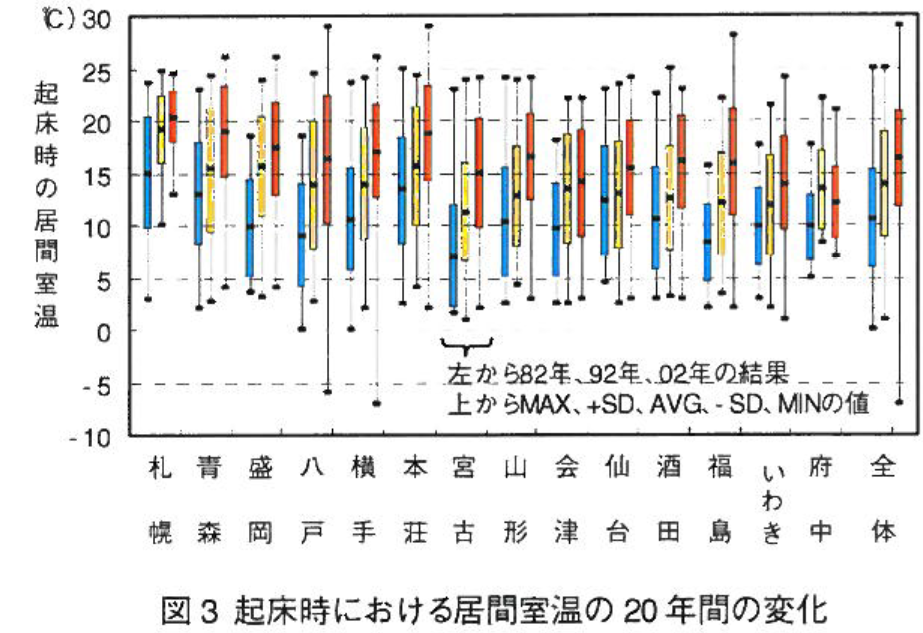

図3に、起床時における居間の室温を、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。これも各住戸のばらつきは大きいが、各都市とも温度は年々上昇していることが判る。全体の平均温度は、20年前が10.5°Cで現在は16.2°Cであるから室温上昇は、20年間で5.7°Cに達している。団らん時と起床時の温度差を見ると、20年前は7.9°Cであったのに対して現在は4.8°Cと、団らん時から起床時にかけての室温低下も緩やかになっていることが確認された。但し、寒い地域ほど暖かく、暖かい地域ほど寒い朝を迎える傾向はますます顕著になっていることが推察された。

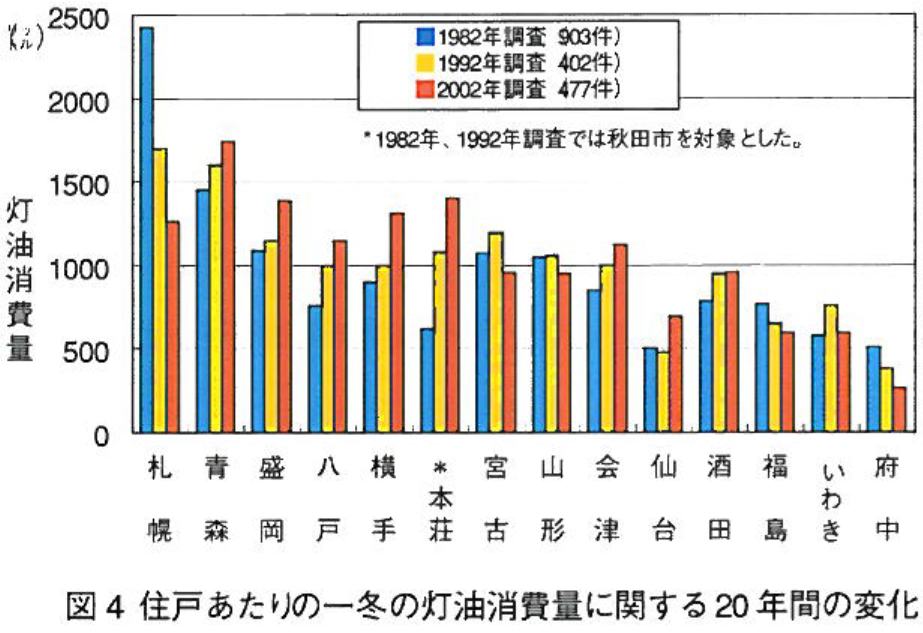

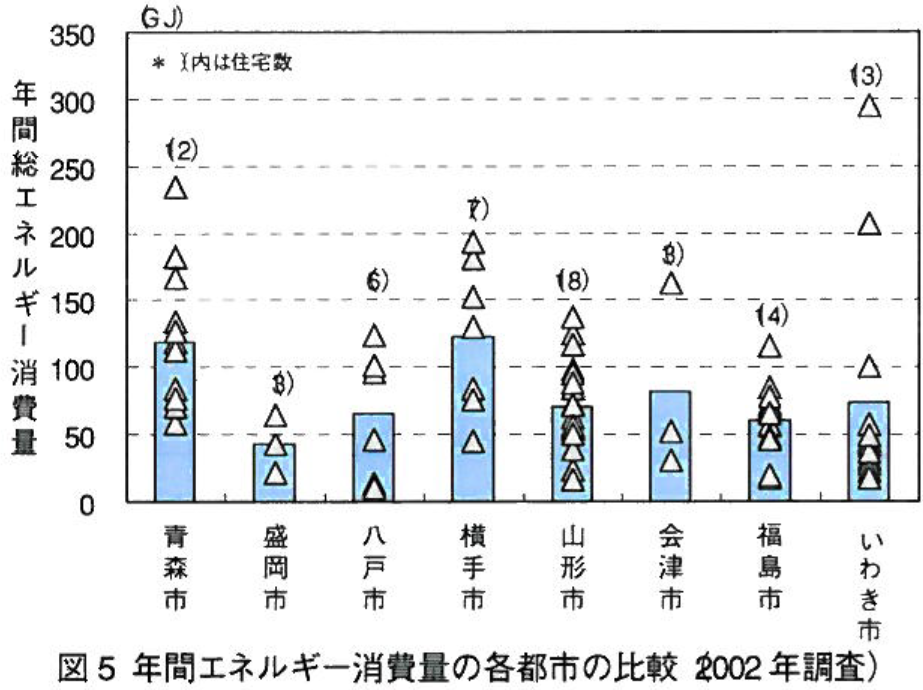

図4に、各都市における住戸当たりの一冬の灯油消費量について、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。ここで示す灯油消費量にはもちろん暖房用が含まれているため、都市ごとの差異は暖房環境に対する考え方が反映されているものと思われる。例えば、札幌は20年間で2400lから1300lと激減しているが、これは積極的に断熱気密化を行ない、暖房用エネルギー消費量の削減が実現しているからであろう。これに対して北東北の灯油消費量は年ごとに増加している都市が多く、青森、秋田、盛岡では、2002年の札幌と同等、またはそれ以上になっている。これはシェルター性能の向上よりも暖房環境の質を求める方が先んじられていたためと思われる。図5は、年間エネルギー消費量が得られた住戸について、その二次エネルギー消費量を都市別にまとめて示したものである。平均値で見ると、青森、横手で大きく、100GJを超えている。これは、これまでの調査結果からみても大きな値である。一方、南東北では70GJ前後のエネルギー消費量であった。全体的には、各住戸ごとのばらつきが大きく、シェルター性能のほかに、床面積や居住者の生活スタイルが大きく影響していることが推察される。

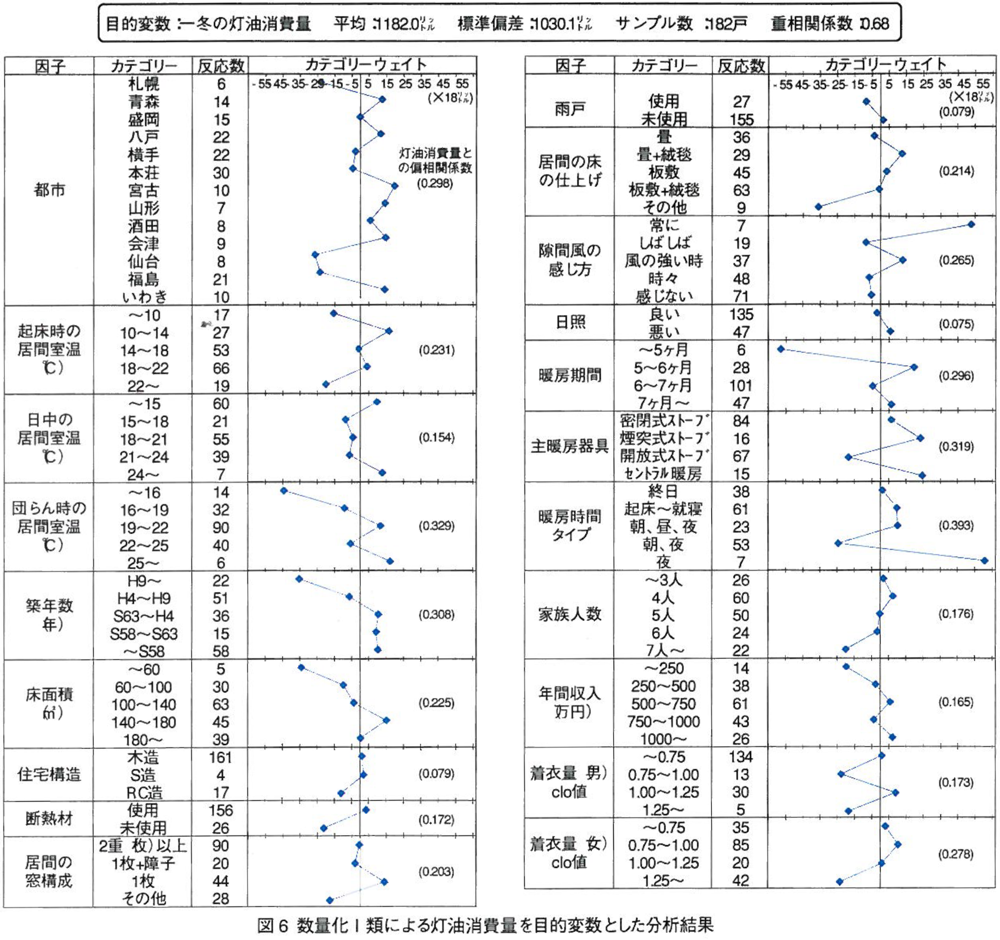

5. 数量化理論I類を用いた居住性能の分析

アンケート調査と室温調査の結果を基に、数量化I類を用いて冬期の居住性能に影響を及ぼす因子を把握し、その影響度について検討した。目的変数を室温、又は一冬の灯油消費量とし、説明変数を築年数、窓構成、暖房時間など計20因子を選び分析した。図6に灯油消費量に関する結果を示す。計算に用いられたサンプル数は182戸で、平均灯油消費量は1182.0l、標準偏差は1030.1lである。このモデル式の重相関係数は0.68であった。灯油消費量との偏相関係数より、寄与が大きい因子は、団らん時の居間室温、築年数、床面積、窓構成、隙間風の感じ方などで、住宅構造、日照などは寄与が小さかった。また各カテゴリーウェイトについて見ると、室温は高くなるにつれて、床面積は大きくなるにつれてウェイトは大きくなり灯油消費量は増加する。これに対して、築年数は新しくなるほど、隙間風は感じなくなるほどウェイトは小さくなり消費量は少なくなる。また暖房期間は長くなるほど、年間収入は多いほど、ウェイトは大きくなり消費量は多くなる。以上より、灯油消費量を削減するには、まず断熱気密性を向上させなければならないことが裏付けられたが、一方で、居住者の生活スタイルによってもエネルギー消費量は大きく左右されることが示唆された。

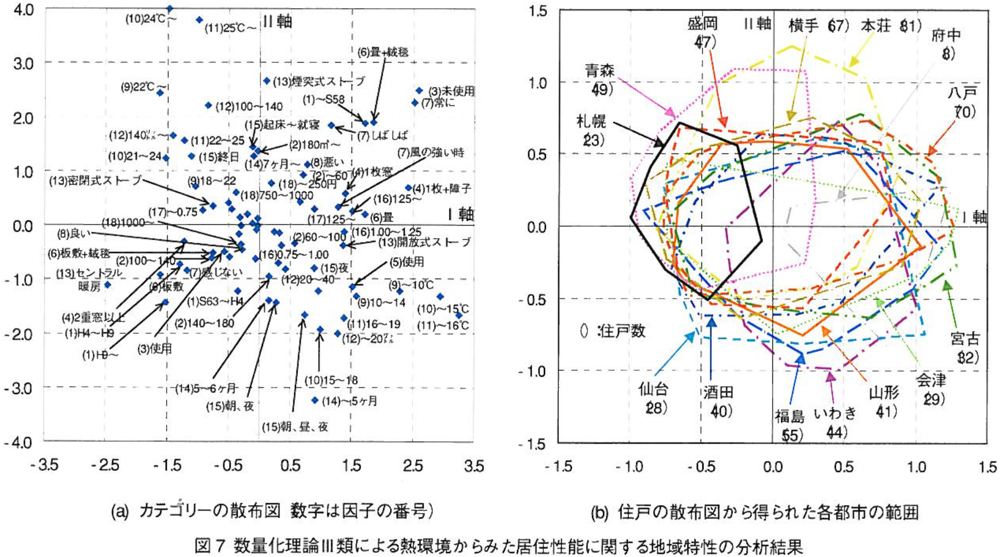

6. 数量化理論Ⅲ類を用いた地域特性の分析

熱環境からみた居住性能に関する地域特性を総合的に明らかにするため、数量化Ⅲ類による分析を行なった。分析に用いた因子は、表1に示す18因子である。計算結果から、相関係数の高い順に得られたI軸、II軸に関するカテゴリーの散布図を図7(a)に、住戸の散布図から得られた各都市の範囲を図7(b)に示す。カテゴリーの散布図によると、I軸はシェルター性能と暖房設備を表しており、負の領域に性能の良いカテゴリーがある。II軸は暖房設備以外の暖房形態を表しており、正の領域に暖房時間の長いカテゴリーや室温の高いカテゴリーがある。一方、各住戸の散布図によれば、ばらつきが大きく、東北地方では地域の差が明確ではないが、札幌が他の都市とは著しく異なっていることが明らかで、青森は比較的、札幌に近い分布を示し、府中は札幌とは対照的であることが判る。

結論

東北地方の住まいにおいて、冬の寒さの除去という点では居住性の向上が確実に進み、地域の違いが少なくなってきていることが確認された。しかし、一方で、居住者の生活行動に影響されやすいエネルギー消費を減らすことは難しく、環境負荷の少ない住まい方に関する一層の啓発が社会と居住者に対して必要と思われた。

建物の基礎杭を利用した地中熱源ヒートポンプシステムの性能評価に関する研究1.研究の背景と目的

近年、空調用エネルギー消費量を低減する方法の一つとして、ヒートポジプに地中土壌熱源の熱交換システムを利用する研究が各地で行われるようになってきた。このシステムは、冬には外気温が氷点下となる寒冷地でもヒートポンプの利用ができ、夏には地中への放熱によりヒートアイランド現象の緩和効果が期待できるという利点を持つが、一般に地中熱交換器部分のイニシャルコストが高くなるため、未だ実用化の域に達していないのが現状である。一方、現代の建築物は、その基礎に多数の摩擦杭や支持杭などのコンクリート杭を持つものが多い。しかも、それらは中空部分を有している。したがって、この基礎杭の中に熱容量の大きい水を充填して、それを熱交換器として利用することができれば大変都合が良いと思われる。そこで、本研究では、実際の基礎杭と市販の地中熱源ヒートポンプを組み合わせた実験システムを構築し、このシステムの暖房性能に関する実験を行い、その熱的性能をさまざまな角度から検討するとともに、仙台という気象条件においてヒートポンプの熱源としての基礎杭の適用可能性を明らかにすることを目的とする。

2.実験概要

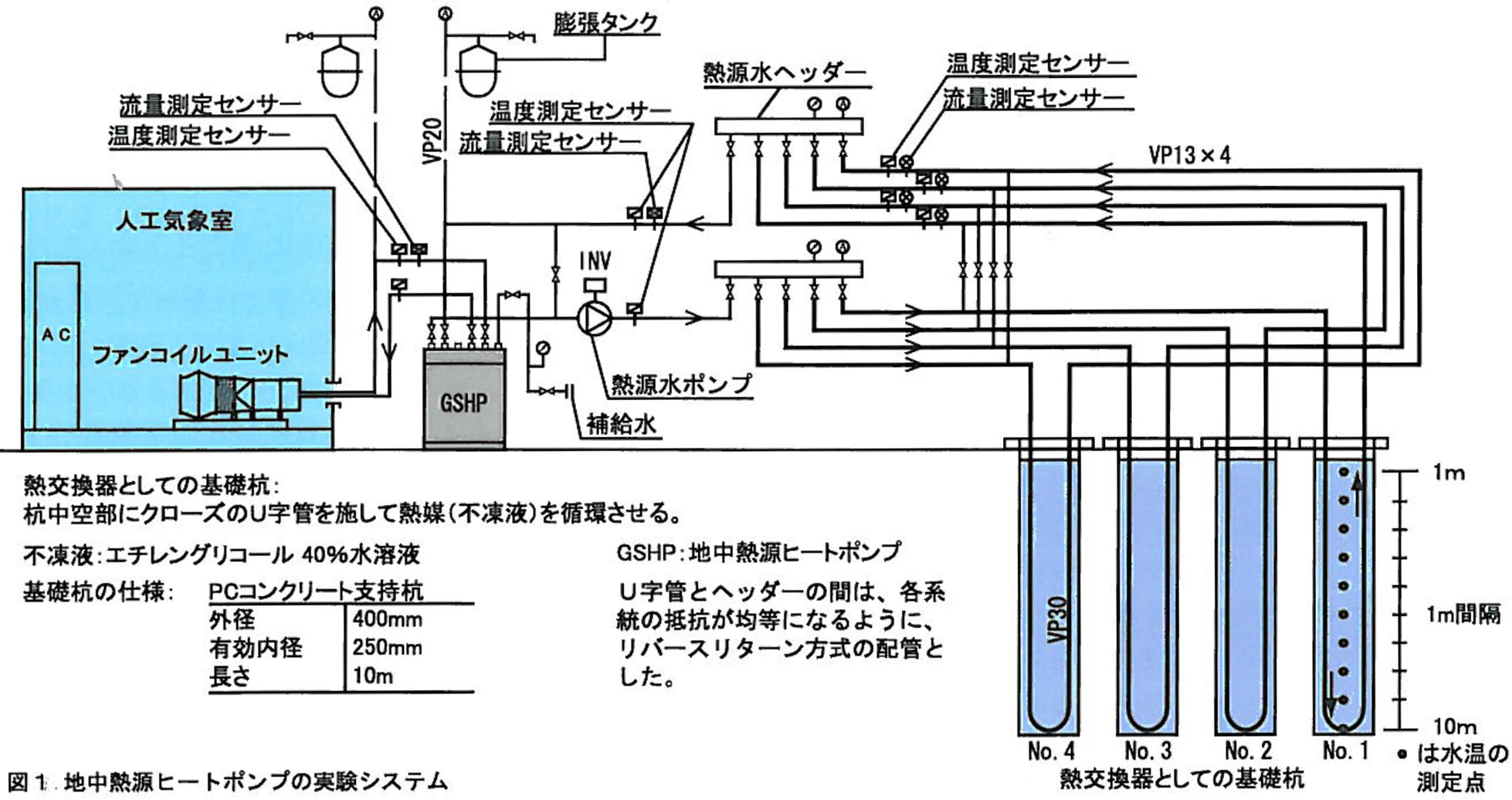

2.1.実験システムの概要

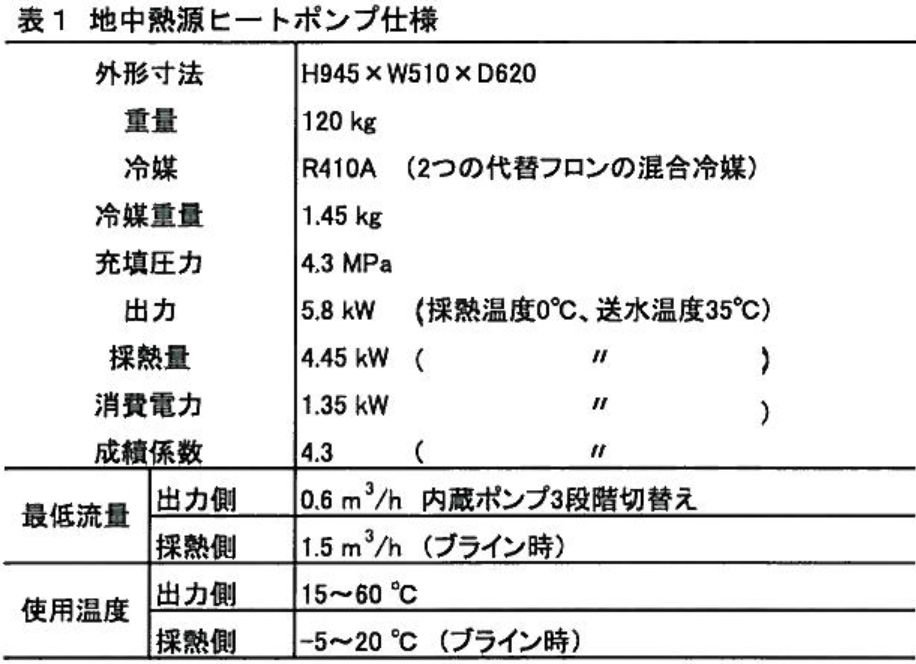

本実験は、東北工業大学ハイテクリサーチセンター内の基礎杭および人工気象室を用いて行う。図1に、実験システムを示す。このシステムは、地中熱源ヒートポンプ(以下、GSHP)をはさんで、熱源側(一次側)である基礎杭と負荷側(二次側)である人工気象室、そしてこれらを結ぶ熱源水と温水の循環系から構成される。基礎杭は、外径400m、内径250nn、長さ10mのPCコンクリート製の支持杭4本である。基礎杭にはすべて不凍液(エチレングリコール40%水溶液)を充填し、その中にそれぞれ同じ不凍液を充填したU字管を施してGSHPに循環するようにした。一方、人工気象室にはファンコイルユニットを設置し、GSHPからの温水が循環するようにした。表1に、本実験で用いたGSHPの仕様を示す。このGSHPは、冷媒に代替フロンであるR32とR125を50%ずつ混ぜ合わせた混合冷媒R410Aを用いており、出力が5.8kW、成績係数が4.3となっている。但し、この能力は一次側と二次側がある決められた状態の時の値であるから、実際のシステムの中で地中熱源ヒートポンプの有用性を言うためには、まず、さまざまな条件が変わったときGSHPの性能がどのように変化するかを把握しなければならない。これを明らかにすることが本実験の目的である。なお、基礎杭が埋設されている地盤は、機械ボーリングにより、地盤表面から砂質粘土(深度0~1.8m)、凝灰岩(1.8~5.5m)、砂岩(5.5~6.7m)、凝灰岩(6.7~7.8m)、シルト岩(7.8~10m)の順に構成されていることを別途確認している。

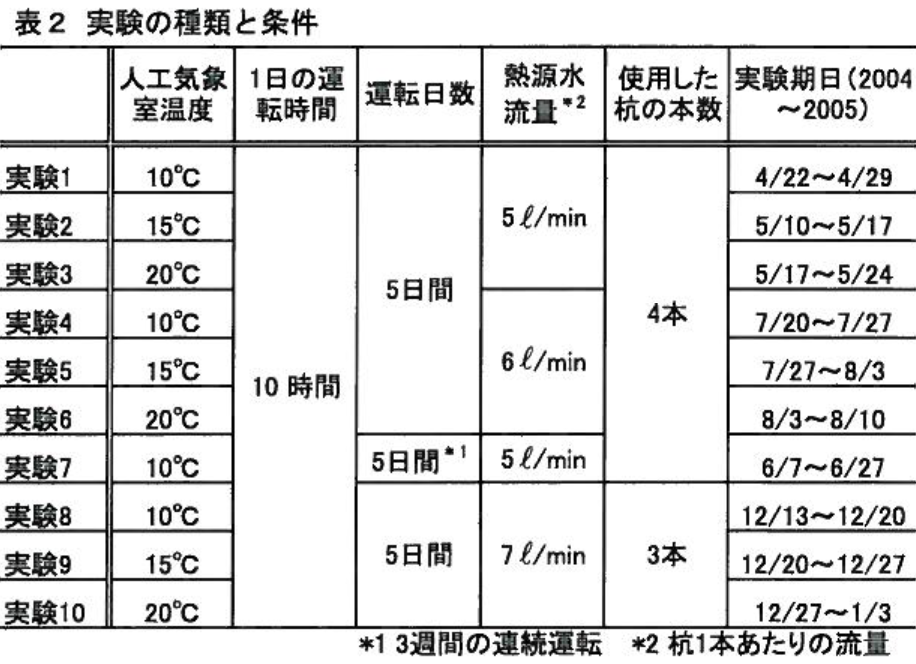

2.2.実験の種類と条件

実験は、GSHPが100%運転となるように、GSHPの送水温度を46°Cに設定するとともに、擬似負荷となる人工気象室の温度を10~20°Cの範囲で一定温度に設定した。実験の種類と条件を表2に示す。実験のパラメーターは、人工気象室の温度、熱源水流量、基礎杭の数などである。GSHPの運転は10時間の間欠運転とし、それを5日間続けるものとした。測定項目は各部の温度、流量、電力消費量である。これを表3に示す。温度の測定箇所は、基礎杭周囲の地中土壌、杭内部の不凍液、一次側U字管内熱源水の往き還り、二次側温水の往き還り、人工気象室内部などで、合計120点以上に及んでいる。地中土壌温度と杭内水温の測定には0.6m径、その他の温度の測定には0.3m径のCC熱電対を用いた。流量は、4本それぞれの杭のU字管内部を流れる一次側ブライン流量と、それがヘッダーを介して合流し、GSHPに入っていく流量、およびGSHPから人工気象室に向かう二次側温水の流量を、磁気回転式の流量計で測定した。

3.実験結果

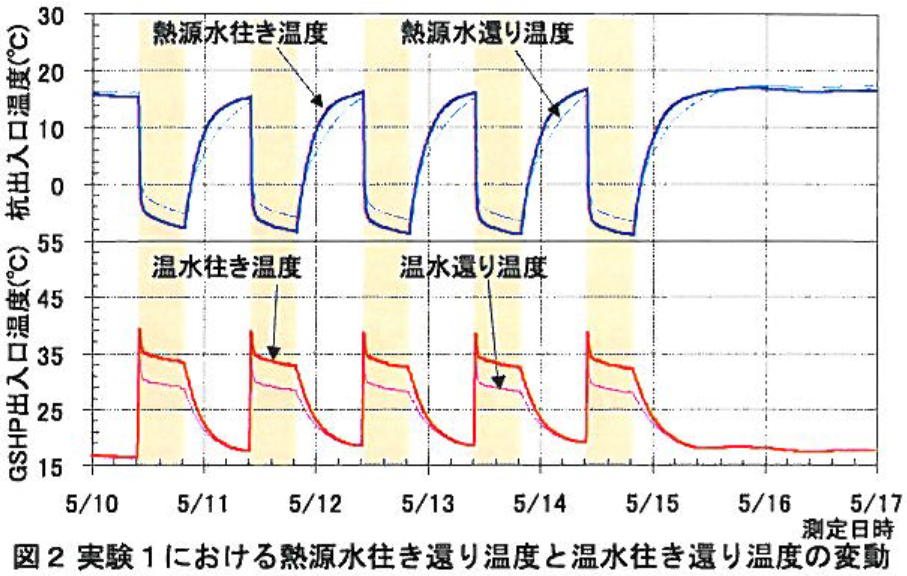

3.1.実験の種類と条件

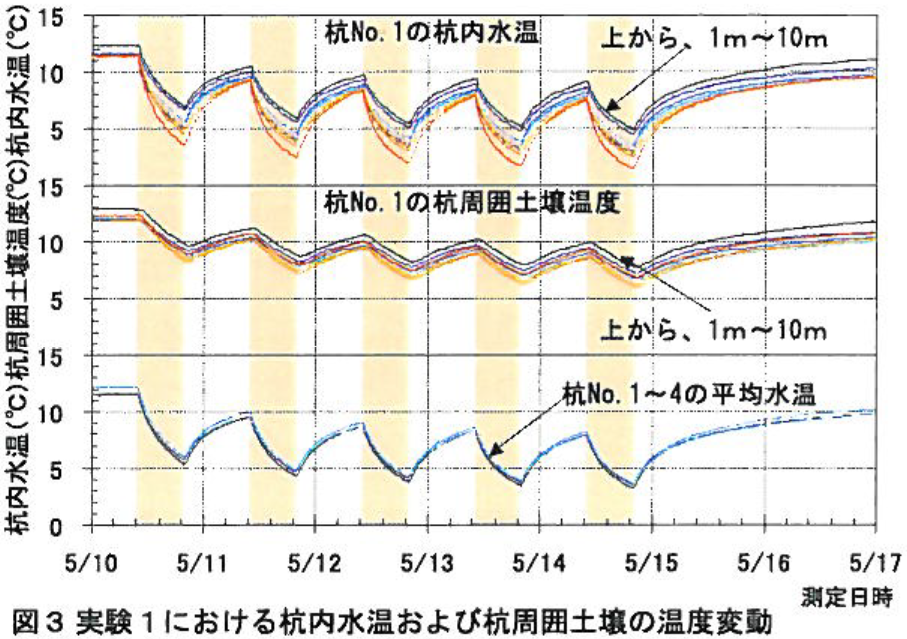

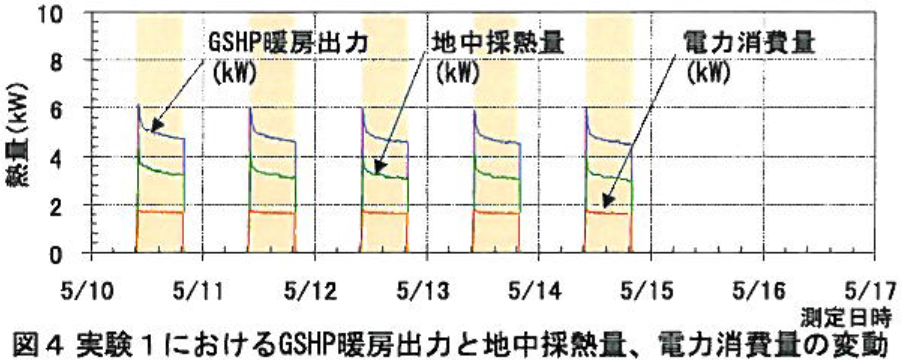

人工気象室の温度を10°Cとした実験1の結果として、図2,3,4に、それぞれ一次側の熱源水温度と二次側の温水温度、基礎杭内水(不凍液)温度と杭周囲土壌温度、杭4本の平均水温、GSHP暖房出力と地中採熱量および電力消費量の時間変動を示す。運転が開始されると、熱源水の温度は16°Cから一気に-5°Cまで降下して杭内に入り、地中で熱交換して-2.1°Cで還ってくる。これらの温度は時間を追って下がり続け、採熱量も減少している。初日の積算採熱量は34.1Whであった。これは杭1本あたり約8.5kWhの採熱に相当する。運転が停止されると熱源水温度は上昇し、14時間後の次の日の運転開始時には概ね元に回復している。杭内水温と土壌温度については、運転が開始されると両者とも熱源水の温度変化に追随し、それぞれ11.1°Cから7°C前後、11.4°Cから8°C前後と深さごとに層状に降下するが、やはり運転が停止すると徐々に上昇し、運転開始前までとはいかないまでも温度はほぼ元に戻っている。この状態は4本の杭とも同様であった。2日目以降になると、下降と上昇を繰り返す各部の温度は日を追って下がり続け、5日目の運転停止直前には、熱源水温度は往きが-8.9°C、還りが-6.5°Cにまで低下している。ただし、往き還りの温度差は初日と比べてそれほど変わらないので、5日目の一日あたりの採熱量は31.7kWhと、能力低下は7%ほどであった。

一方、二次側の温水の方は、運転が開始されると16.3°Cから34.0°Cまで一気に上昇し、人工気象室に排熱して29.3°Cで還ってくる。これらの温度は時間とともに少しずつ下がって、GHSPの暖房出力も減少傾向にある。初日の積算出力は49.8kWhであった。運転が停止されると温水温度は徐々に下降し、翌日の運転開始時には17.6°Cまでに戻っている。2日目以降になると、各部の温度は全体として僅かに下がり続けるが、その程度は小さく、5日目の暖房出力も47.2kVIIIと、初日に比べて5%の低下に留まる結果となった。また、GSHPの電力消費量は、一日あたり16.5kWhとなり、この電力消費量とGSHPの暖房出力および基礎杭の採熱量、三者のエネルギー保存の法則に基づく熱収支関係(暖房出力=電力消費量十地中採熱量)は、ほぼ満足のいく結果となった。このGSHP出力を電力消費量で割った値、すなわち成績係数(coP)は、この場合、約3.0となった。

3.2.すべての実験結果のまとめ

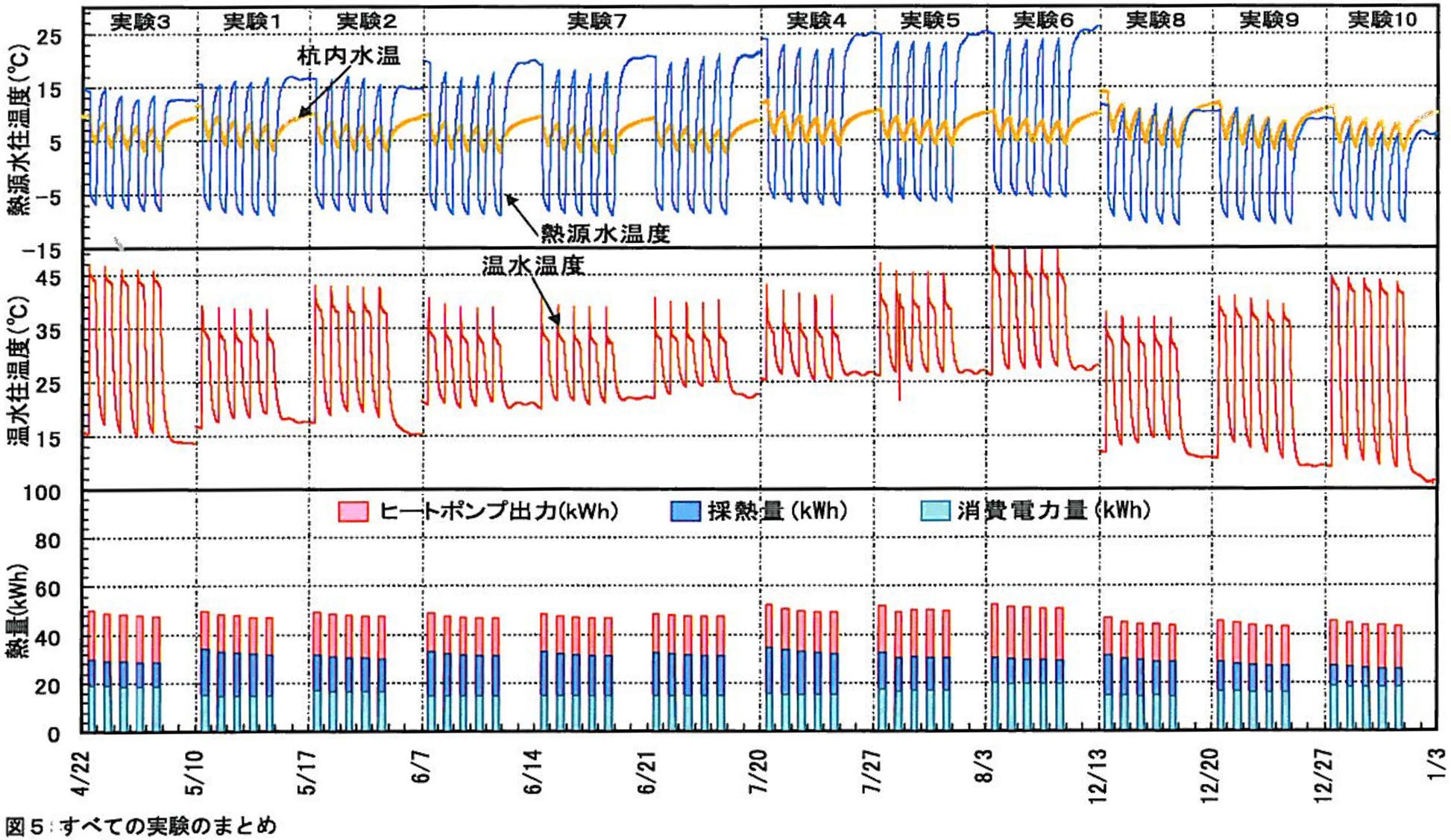

図5は、今回行ったすべての実験の結果を、熱源水温度と杭内水温、温水温度、およびGSIPの電力消費量、地中採熱量、GSHP暖房出力のそれぞれの日積算値の変動としてまとめたものである。温度変動においては、いずれも、実験1の結果と同様の傾向を示していることが判るが、長期間連続して行った実験7にみられるように、5日間の運転に2日程度の休止期間を設ければ、熱源側の方に、運転再開に必要な熱的回復を見込ませることが可能であると推察された。また、人工気象室の温度を10°Cから20°Cに変化させることにより、熱源水の方にはその影響が見られないのに対して、実験1~3にかけて、温水の往き温度は35°Cから45°C前後に高くなっており、明らかに影響が見られた。これは、温水の方はファンコイルユニットの熱交換温度と人工気象室の温度が直接的に関係するのに対して、熱源水の方はGSHPを介して間接的な影響しか与えられないからではないかと思われる。しかし、積算熱量の変化で見てみると、GSHPの暖房出力は、擬似負荷となる人工気象室の温度が変化しても、影響はないのに対して、電力消費量や地中採熱量は、人工気象室の温度が高くなると、電力消費量は大きくなり、地中採熱量は小さくなる傾向が見られる。この傾向は地中採熱量に顕著であった。なお、杭の数を減らした実験8~10において熱源水温度が他に比べて下がっているが、これは、冬の外気温の影響である。

3.3.温度と熱量および電力消費量の関係

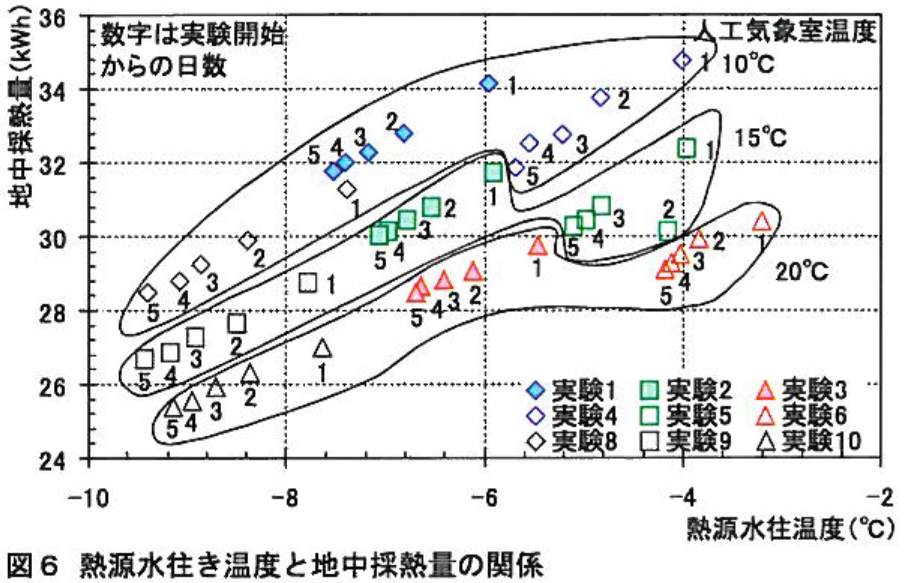

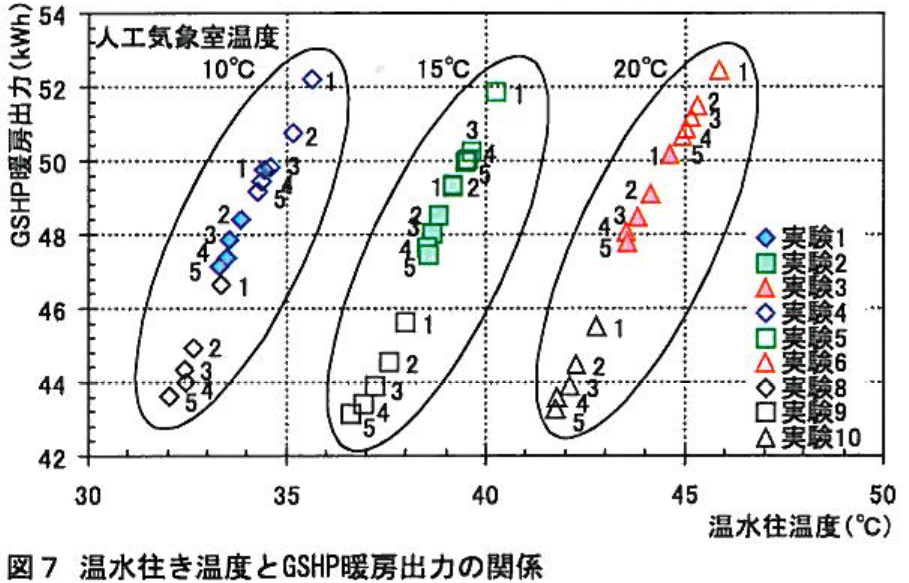

すべての実験結果から各部温度の日ごとの運転時間平均値、日積算熱量などを取り出して相互の関係を調べた。図6に、熱源水往き温度と地中採熱量の関係を示す。両者は、人工気象室の温度ごとに大きなグループを形成し、その中で、それぞれ熱源水の流量杭の数実験開始日からの日数をパラメーターとする正の相関を示している。採熱量でみればその低下の程度は、実験の違いにかかわらず5日間で約2kWhであった。また、人工気象室の温度が高い方が採熱量は小さくなっていた。一方、温水往き温度とGSHP暖房出力との関係を示したのが、図7である。図6と同様に、両者ともそれぞれの実験開始日から日を追うごとに小さくなる傾向が見られるが、この場合は、人工気象室の温度が高くなると温水温度は高くなるのに対して暖房出力は変わらない結果となった。

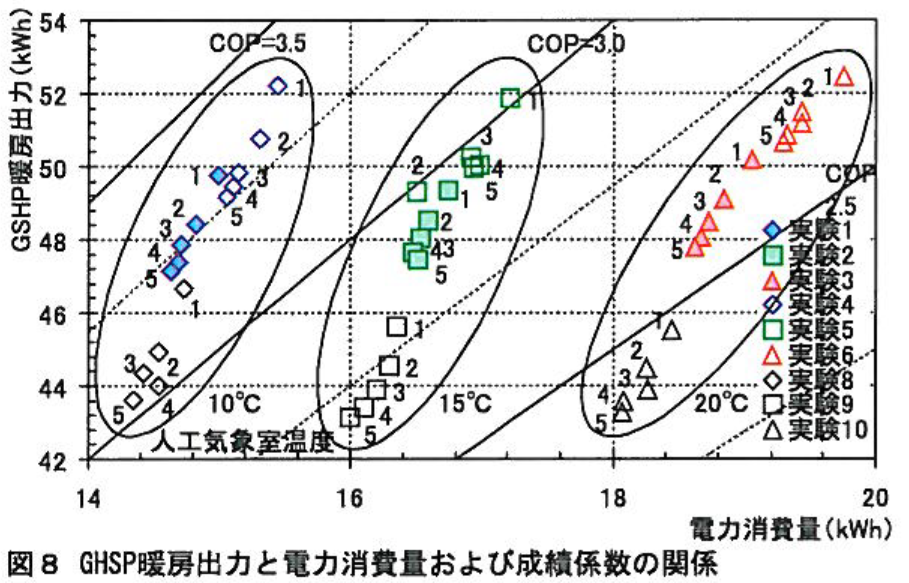

図8は、GS融の暖房出力と電力消費量およびCOPの関係を併せて示したものである。暖房出力の方は、熱源水の流量と杭の本数に、一方、電力消費量の方は、人工気象室の温度に大きく影響を受けていることが見てとれる。両者の値から得られるCOPは、全体で2.4~3.4に分布し、熱源水の流量が大きいほど、また、杭の本数が多いほど大きくなり、人工気象室の温度が高くなるほど小さくなる。

3.4.成績係数(COP)に関する回帰分析

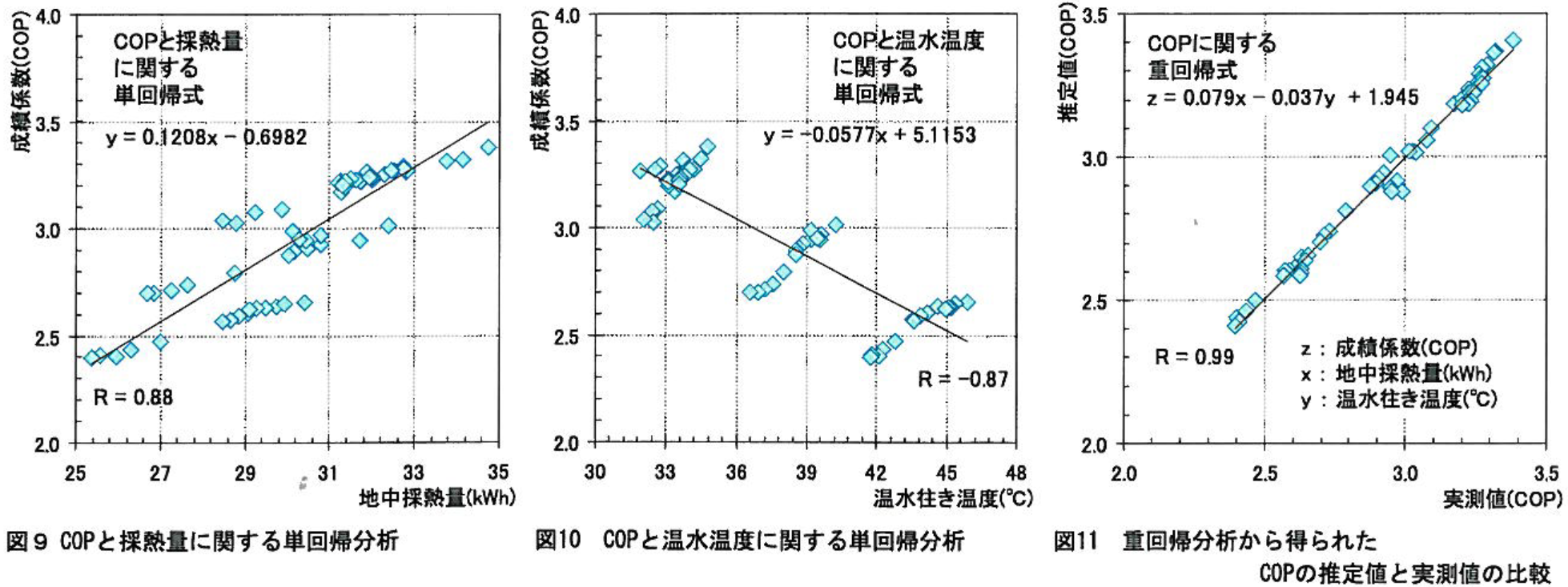

前項の考察により、熱源水の流量や杭の本数は地中土壌からの採熱量に大きく関係し、人工気象室の温度は、GSHPの温水温度に大きく影響することが判った。そこで、COPと採熱量の関係、およびCOPと温水温度の関係を調べるため、回帰分析を行った。それぞれ、図9と図10に、その結果を示す。COPと採熱量には、強い正の相関があり、採熱量はCOPの増加に大きく影響する因子だと判る。回帰式によれば、採熱量が10kWh増加すればCOPは1上昇する。一方、COPと温水温度には、強い負の相関があり、温水温度が高くなるとCOPは低下する。そこで、COPを目的変数、採熱量と温水温度を説明変数とする重回帰分析を行った。図11は、重回帰分析より求められた重回帰式を基に実測値と推定値の関係を示したものである。両者は概ね一致しており、GSHPのCOPは、地中採熱量と温水温度の値によって高い確度で推定可能であることが判った。

4.結論

基礎杭を利用したGSHPシステムについて、その熱的性能を系統的に実験した。その結果、地中採熱量を大きくするとともに温水温度を抑えることにより、そのCOPを空気熱源ヒートポンプよりも大きくする可能性があることが判った。基礎杭による地中採熱についても、仙台の気象条件では、適切な運転パターンにより、地中土壌の熱的回復力を図ることが可能だと思われた。

あとがき

本研究は、東北工業大学第1期ハイテクリサーチセンター第2プロジェクト研究の一部である。お世話になった方々に心から深甚なる謝意を表する次第です。

参考文献

加賀久宣ほか:基礎杭利用地熱空調システムの研究開発、その1、実大実験システムによる性能検証、空気調和・衛生工学会学術講演論文集、2001

濱田靖弘ほか:空調用エネルギーパイルシステムに関する研究、実規模建築物への適用と暖房運転実績の評価、建築学会計画系論文集、No.562,2002

小島原嘉也ほか:人工気象室を用いた基礎杭利用地中熱源ヒートポンプの性能評価に関する研究、空気調和・衛生工学会学術講演論文集、2004

1. 研究の背景と目的

近年、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇といった様々な地球規模での環境問題が注目視されており、それに対する社会的關心も日々高くなってきている。この問題の大きな原因の一つは、何と言っても我々の日々の生活エネルギー消費量の増大である。特に、住宅、業務ビル、学校などにおける民生用エネルギー消費は増加の一途をたどっており、エネルギー消費全体の1/4以上を占める結果となっていて、その低減や抑制は急務である。ところで、我々の多くは長期にわたり学校という教育施設を使用している。その建物に関わる環境負荷低減への取り組みはとても重要であり、特に、大規模な設備を有する大学の運用時のエネルギー消費は、設計から廃棄にいたる建物のライフステージに占める割合が高いため、それを低減することの意義は大きいと言える。以上から、本研究では、主として東北地方の大学を対象とし、エネルギー消費量の調査を行い、その実態を把握し、問題点を抽出して、その改善の必要性などについて検討することを目的とする。

2. 研究の方法と内容

2.1. 調査研究の概要

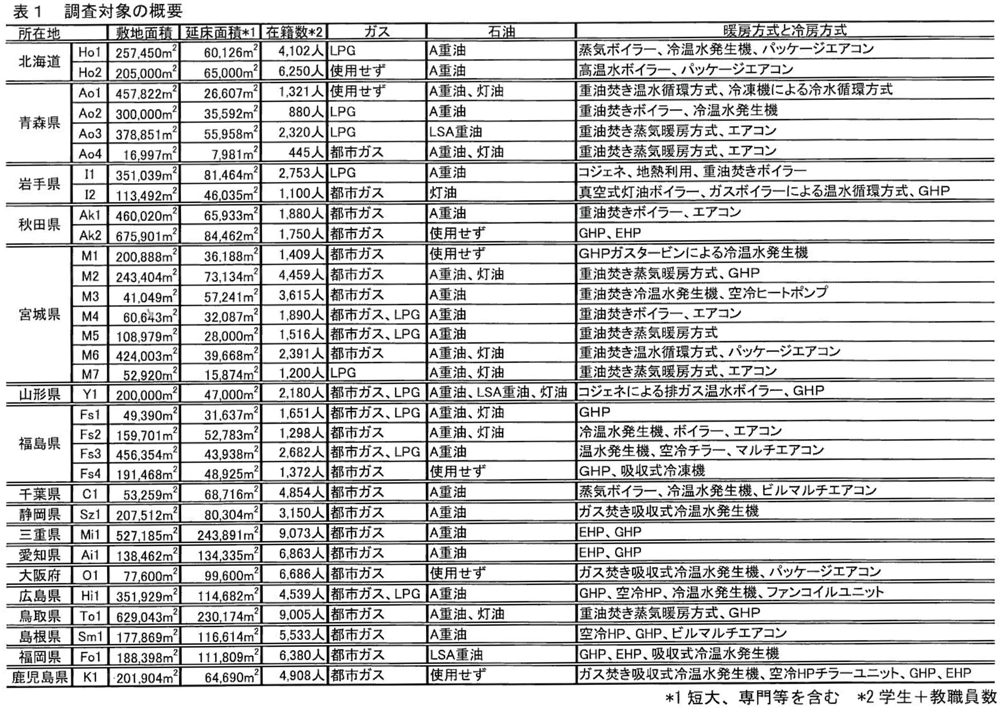

東北地方における中規模大学を対象として、アンケート調査を行い、電気、ガス、石油、水の月別消費量の年間変動について調べ、さらに、年間総エネルギー消費量やエネルギー消費原単位などについても実態を明らかにする。また、地域特性をみるために全国の様々な地域の大学についてもアンケートを行い相互に比較する。

2.2. 調査対象とその概要

東北地方における、30の大学にアンケートを郵送した。そのうち20の大学から回答を得た。この調査の回収率は66.6%であった。アンケートの内容は、大学の規模(敷地面積、校舎面積、在籍者数)と、2005年の電気、石油などの各月別消費量および経費、暖冷房の方式、暖冷房の熱源などについてである。

その後、地域特性を知るために、北海道から九州地方の30の大学にも同様の内容のアンケートを行い、12の大学から回答を得た。この調査の回収率は40.0%であった。

表1に、各大学の概要を示す。

3. 調査結果

3.1. 東北地方の大学における月別エネルギー消費

(1)電気消量量

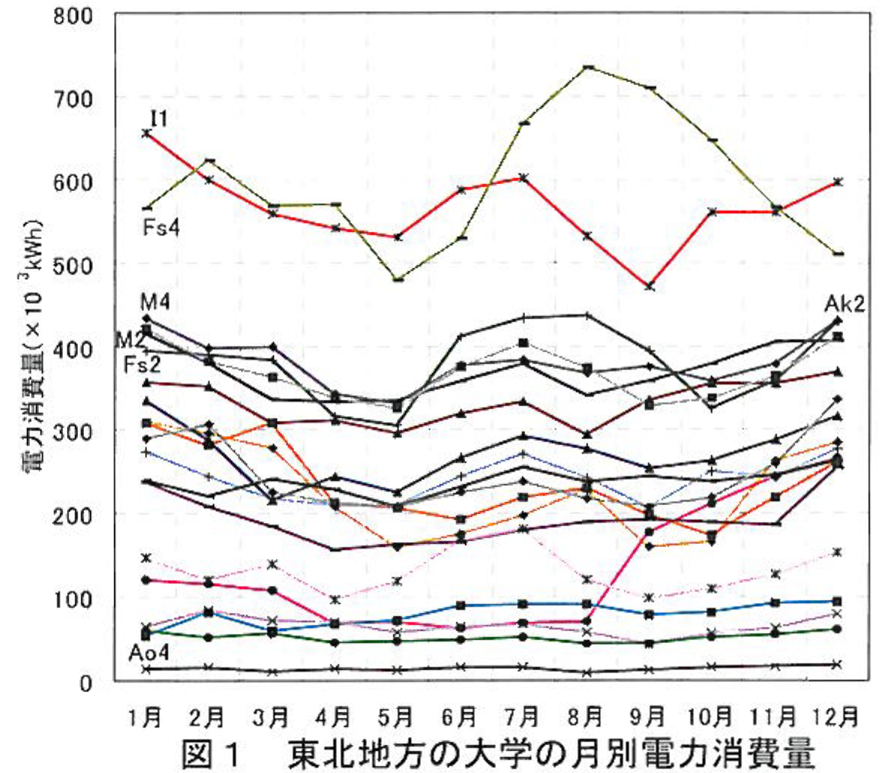

図1は、2005年1月〜12月の東北地方における各大学の電力消費畳を示したものである。I1とFs4が他よりも大きく、500〜700×10^3kWhの範囲で変動している。この二つはコンピュータ学科で構成される大学で、とくに、F4は他大学が小さくなる夏休み時期に大きくなる特徴が見られる。これは、大学施股をー般へ開放しているためである。I1は校舎面積が最大の大学である。次のグルーブはM4、M2、Fs2、Ak2であり、300〜450×10^3kWhで続いている。最小はAo4であった。このAo4は校舎面積が最小の大学である。

(2)石油消費量

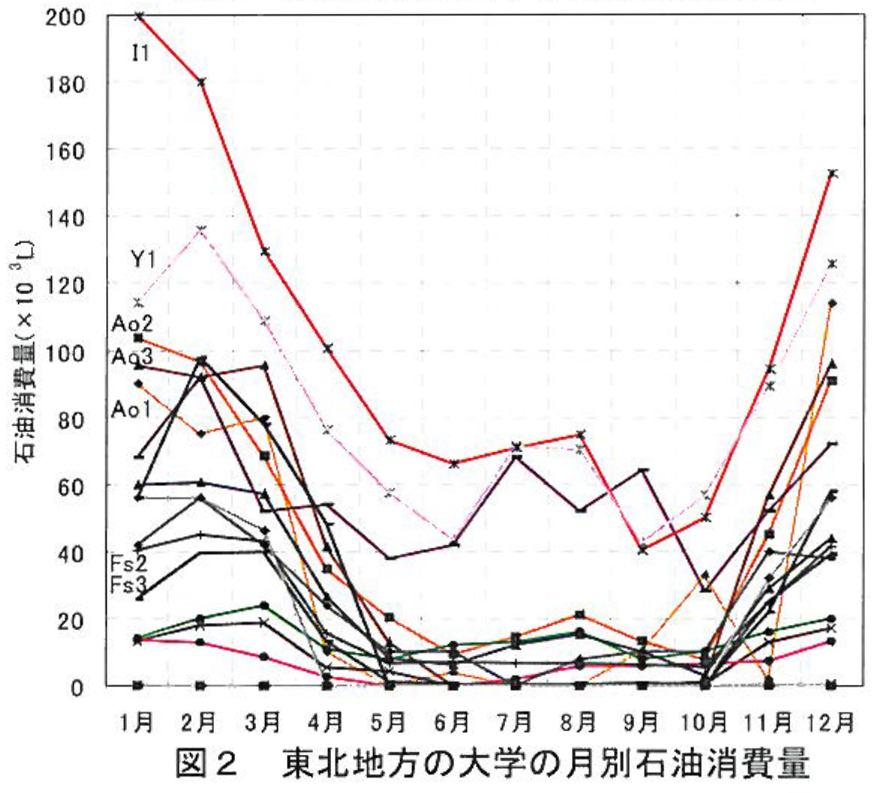

図2は、石油消費量の結果を示したものである。石油を使わないM1とFs4を除くいずれの大学も石油を暖房熱源に使っており、冬に大きく夏に小さな結果となっている。また、一部例外はあるものの、概ね岩手、青森、山形の大学が大きく、宮城、福島の大学は小さい傾向にある。これは外気温の影響であろう。I1とY1が他よりも大きく、夏にも相当量消費しているが、これはコジェネレーションシステムによる暖冷房のためと思われる。他の大学で夏に消費があるものは冷温水発生器の運転によるものである。

(3)ガス消費量

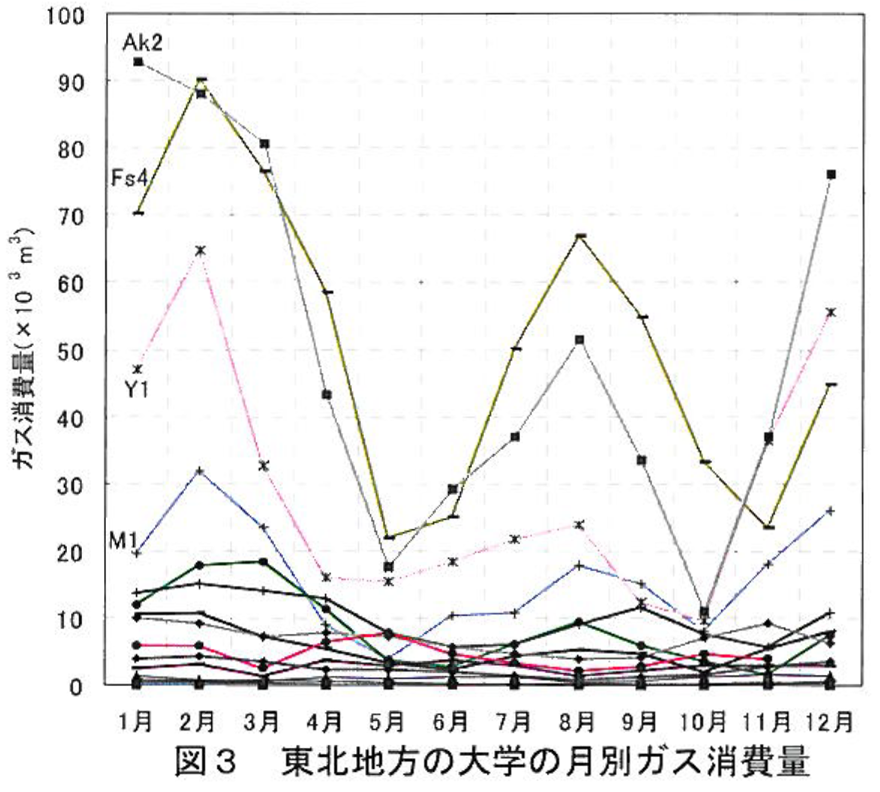

図3は、ガス消費量の結果を示したものである。Ak2とFs4が最大で約90,000㎥と他よりも抜きんでて大きいが、これはこの大学が石油を使わずにガスヒートボンプ(GHP)による冷暖房を行っているからで、冬と夏に二つ山を形成している。GHPを使っているY1とM1が次に続いている。

(4)水消費量

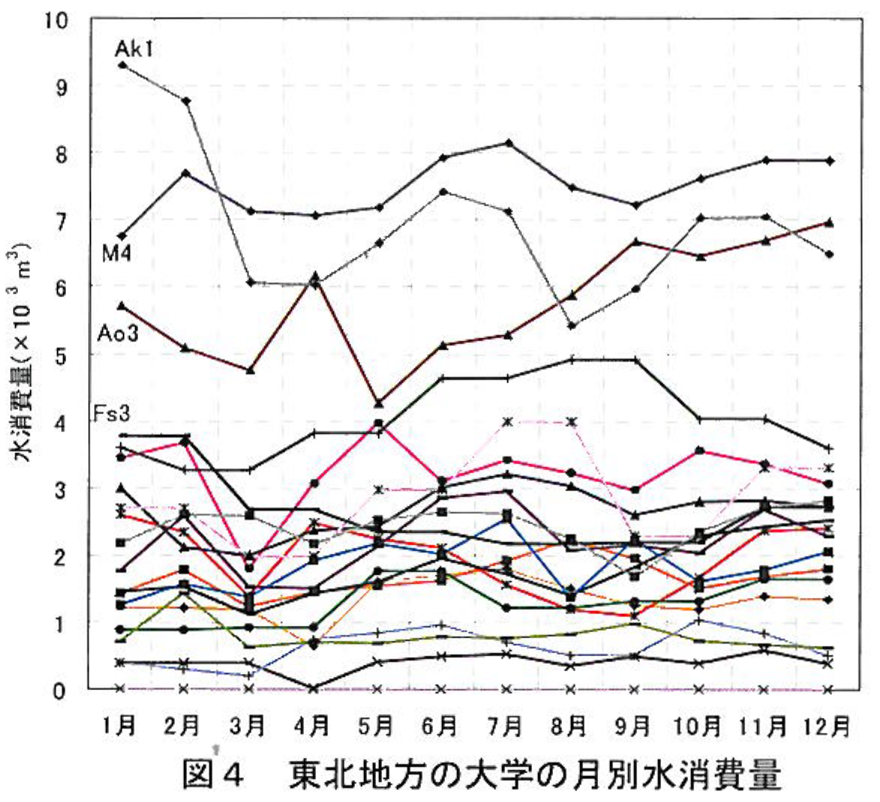

図4は、水消費量の結果を示したものである。医・薬学系の大学の消費量は大きい。以下、Ao3、I2と続くが、校舎面積や人員数との関係はあまり見られず、効果的な節水方法の採用に大きく依存していることがうかがえる。

4. 大学におけるエネルギー消量量とその要因

4.1. 年聞総エネルギー消量量の算出

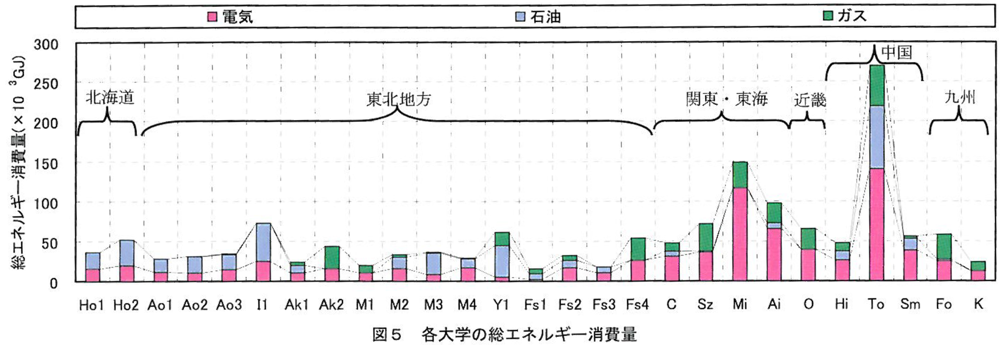

各エネルギー源の消費量をジュールに換算し、年間の総エネルギー消費量を求めた。換算には、電気は1kWhあたり3.6MJ、A重油は1リットルあたり38.9MJ、都市ガスは13Aとして1㎥あたり46.05MJ、LPGは1㎥あたり100MJを用いた。図5は、調査対象全ての大学の年間総エネルギー消費量を示したものである。いずれも電気、石油、ガスの使用割合は大きく異なるが、寒冷地やコジェネレーションを採用している場合は石油の割合が大きく、GHPを採用していない場合にはガスの割合が小さい傾向が見られた。総エネルギー消擬量の大きい大学は、国立の総合大学である。To、Miであり、それぞれ、250TJ、150TJと、東北地方の私立単科大学の3〜8倍であった。

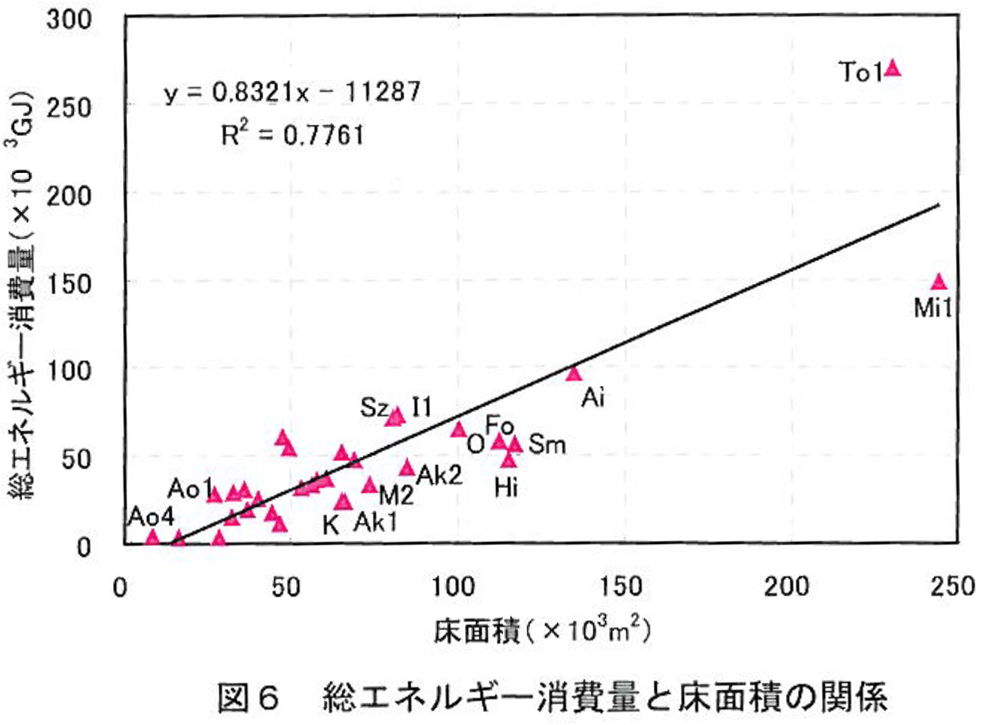

4.2. 延床面積の影響

図6に、総エネルギー消費量と延床面積の関係を示す。両者には、寄与率が0.78と高い正の相関があり、総エネルギー消費量は延床面積に大きく影響を受けることが判る。ただし、詳細に見れは、同じ床面積でも消費量には大な違いのある場合があり、延床面積の他にも、エネルギー消費量に影響を与える囚子が存在すること推察される。

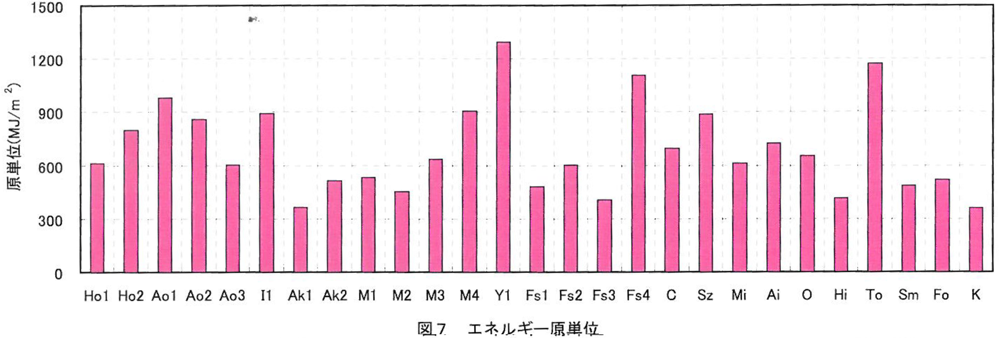

4.3. エネルギー消費量原単位の算出

年間の総エネルギー消費量を延床面積で除した値を、エネルギー消費量原単位という。これをすべての大学について算出し、図7に示す。床面槽1㎡あたりのエネルギー消費量でみると、Y1、To、Fs4が1,100〜1,300MJ/㎡と大きく、その他は、7大学が600から900MJ/㎡、15大学が300〜600MJ/㎡に分布していた。

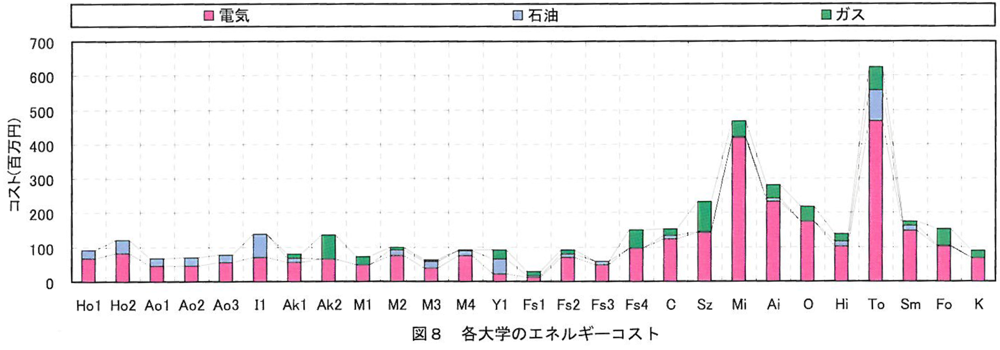

4.4. エネルギーコストとの関係

図8は、各大学のエネルギーコストを示したものである。

図5と比べ、エネルギー源の分布では。電気の占める割合が大きくなる傾向があった。

4.5. 各種要因の影響

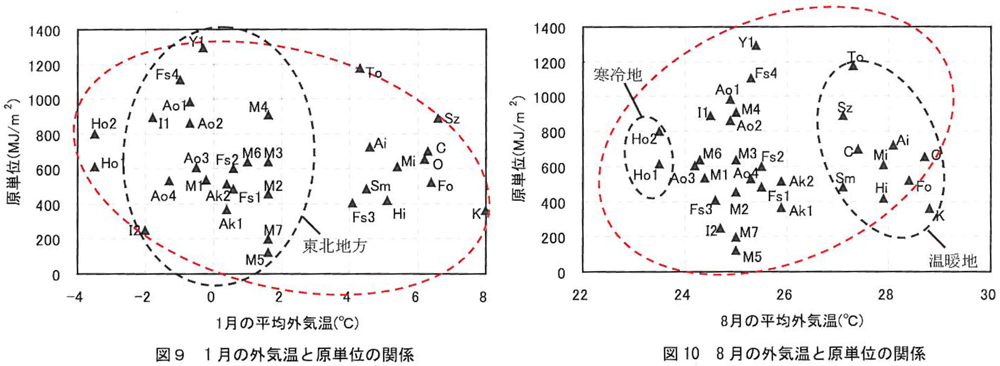

(1)気象条件の影響

図9、図10にそれぞれ1月の平均外気温、8月の平均外気温とエネルギー消費量原単位との関係を示す。両者は、ばらつきが大きく、明確な傾向を抽出するまでには至らないが、1月の外気温と原単位の間には、弱い負の相関が見られる。これは、外気温が低くなれば暖房量が増えることを示唆するものであろう。

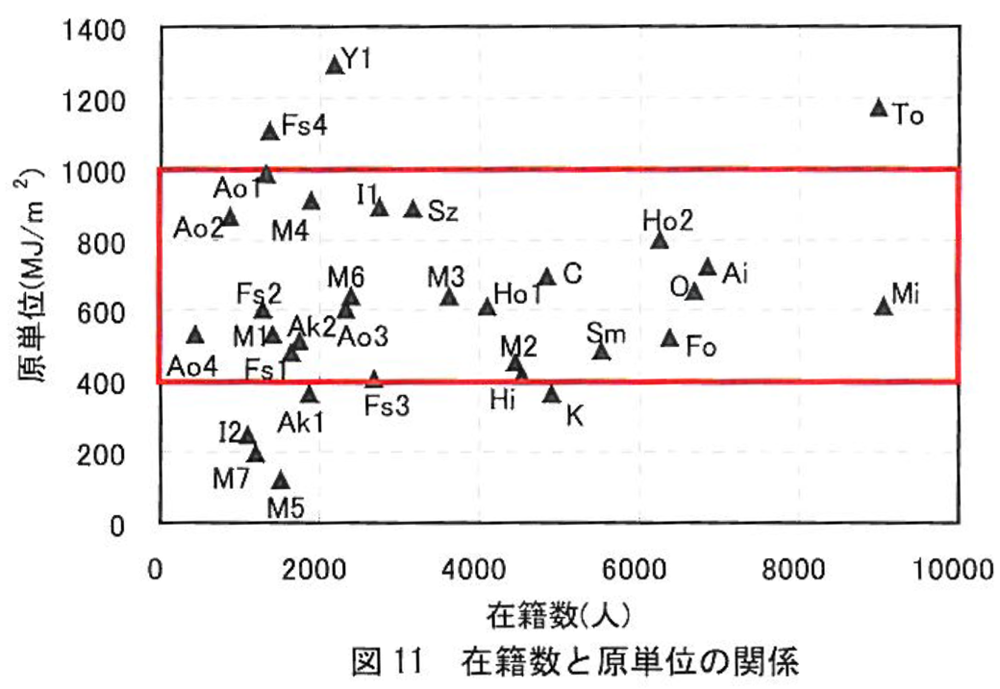

(2)在籍者数の影響

図11は、学生と教職員を合わせた在籍者数とエネルギー単位との関係を示す。ぱらつきが太きく無相関の様

相を呈しているが、約70%の大学が、在籍者数に関わらず400から1,000MJ/㎡に分布しており、これは、人数が多い大学ほどー人あたりの消費量が少なくなる傾向を示すものである。

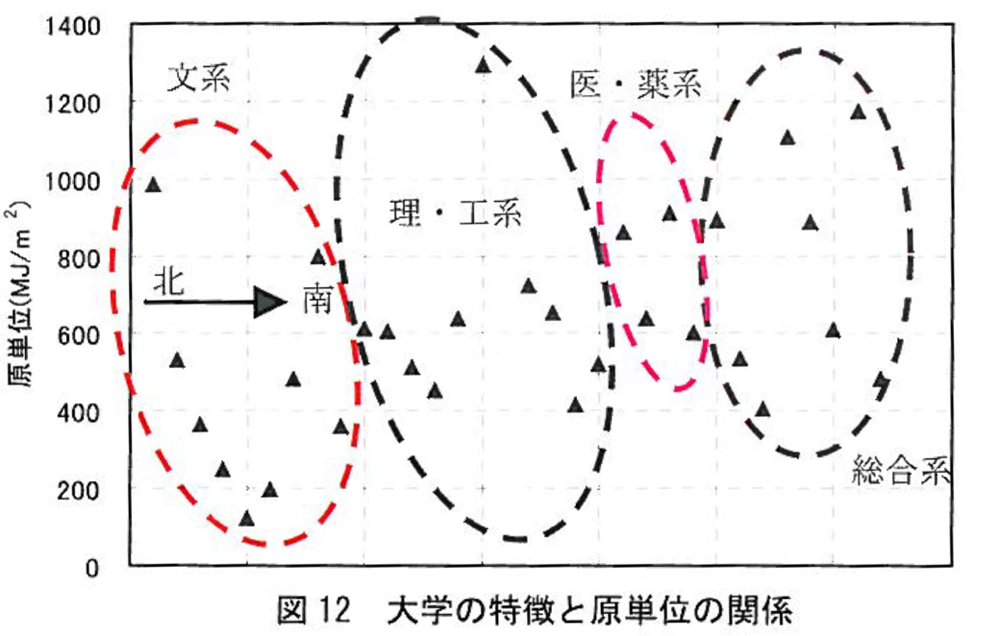

(3)大学の特性の影響

調査対象の大学は、単科大学から総合大学まで、様々な特性を有している。そこで、それを、文系、理工系、医薬系、総合系と分類し、エネルギー消費量原単位との関係をみた。それを図12に示す。概ね、文系よりも理工系、医薬系の方がエネルギー消費量が多いようである。

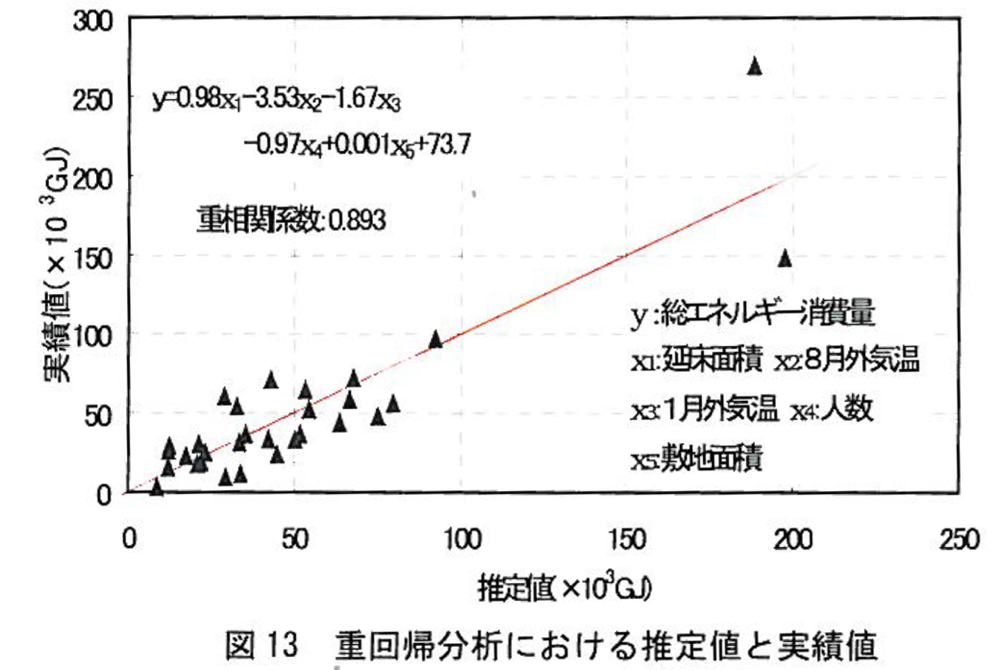

4.5. 重回帰分析の試み

ここでは、目的変数を年間総エネルギー消費量とし、説明変数に敷地面積、延床面積、在籍者数、1月の平均外気温、8月の平均外気温をとって、重回帰分析を行った。重相関係数は0.893であった。重回帰式における各説明変数の係数を偏回帰係数というが、単位が異なるため比較ができない。そこで、各変数を標準化して、標準偏回帰係数で説明変数の目的変数に対する影響の大きさを調べた。その結果、最も影響度の大きい因子は延床面積で、以下、8月の外気温、1月の外気温と続くことが判った。本分析については、説明変数の取り方など、更なる吟味が必要である。図13に、重回帰分析から得られた重回帰式によるエネルギー消費量の推定値と、実際の値(実績値)との開係を示す。

5. 結論

東北地方の大学におけるエネルギー消費量を調査し、その実態を明らかにするとともに、他地域の大学との比較を行った。大学におけるエネルギー消費量は、大学の規模、特に延床面積に大きく左右されるが、在籍者数の影響は思いのほか少なかった。また、暖冷房のためのエネルギーにより、気象条件との関係の大きさも示唆されたが、原単位で見てみると、地域の違いは少なく、どの大学も気象条件などに影響されにくいコンセント負荷(電力量)がエネルギー消費量に大きく関わっていることが推察された。

あとがき

本調査に当たり、各大学の担当者の方には忙しい中、大変お世話になりました。記して深甚なる謝意を表する次第です。

参考文献

1)内田洋ー、松本真一、長谷川兼ーほか:秋田県立大学におけるエネルギー消費の実態調査、日本建築学会東北支部研究報告会、2004年6月 2)渡辺浩文、三浦秀ー、須藤論:東北地方における学校建築のエネルギー消費に関する実態調査研究、日本建築学会環境系論文集、第597号2005年11月 3)山舘和磨、石川善美:東北地方の大学を対象としたエネルギー消費量に関する調査、日本建築学会大会、2006年9月 4)石井悦子、沖美帆子、森山正和:神戸大学におけるエネルギー消費の実態調査、日本建築学会、2006年9月

仙台市の住宅に設置された地中熱ヒートポンプシステムの性能評価に関する研究1 序論

1.研究の背景と目的

日本のエネルギー消費は、3つに分けることができる。運輸部門、民生部門、産業部門である。特に民生部門は、第一次石油ショックが起さた1973年に比べ2007年度では、2.5倍と最も大きく増加している。民生部門のエネルギー消費を抑えることが急務と考えられる。

民生部門は、家庭部門と業務部門がある。家庭部門の内訳は約7割近くが、冷房、暖房、給湯なのである。ヒートポンプを利用した冷房や暖房にし、給湯にもヒートポンプを利用することで大幅なエネルギーの削減が見込めるのである。中でも地中熱を利用したヒートポンプは、外気温の影響を受けないため、1年中安定して熱源として利用することができるのである。

本研究では、地中熱ヒートポンプ(GSHP)3年間の冬期における熱的性能について、実際の住宅に設置したGSHPの実測と、コンピュータシミュレーションによって検討するものである。

1.2研究の方法

地中熱ヒートポンプが設置されている住宅(木造2階建て、延べ床面積226m²)の3年間のデータから電力消費量、採熱・放熱量、暖冷房量を調べ、電力消費量と暖冷房量から成績係数を求める。その成績係数の変化の要因を明らにする。また、地中熱ヒートポンプシステム性能予測プログラム「GroundClub」を用い効果分析を試みる。

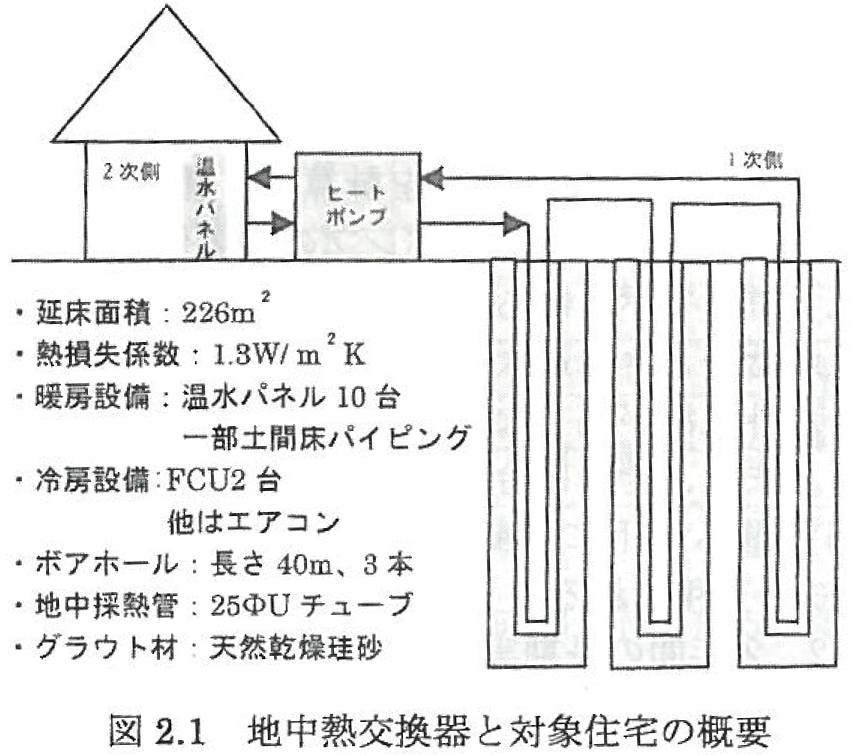

2 地中熱交換機と対象住宅の概要

対象住宅には、ボアホール方式の地中熱交換器を持つ地中熱ヒートポンプ(以下、GSHP)が設置されている。地中熱交換器は、住宅の西側外部に5m間隔で打設した深さ40mのボアホール3本を用いて、その中にそれぞれUチューブを挿入し、ヘッダーを介して熱源水を循環させるものである。図2.1に、地中熱交換機と住宅の概要を示す。住宅の暖房は、GSHPから得られる温水を用いたパネル暖房である。冷房もGSHPから得られる冷水を用いたファンコイルユニットによるが、これは居間のみで、その他の部屋はすべて通常のエアコンを用いて冷房している。

表2.1に、GSHPの仕様を示す。冷媒はR410Aであり、暖冷房時の成績係数はそれぞれ3.7,3.2である。また、1次側の熱源水も2次側の温冷水もブラインを用いており、それぞれ、エチレングリコールとプロピレングリコールの40%水溶液となっている。

3 実測結果

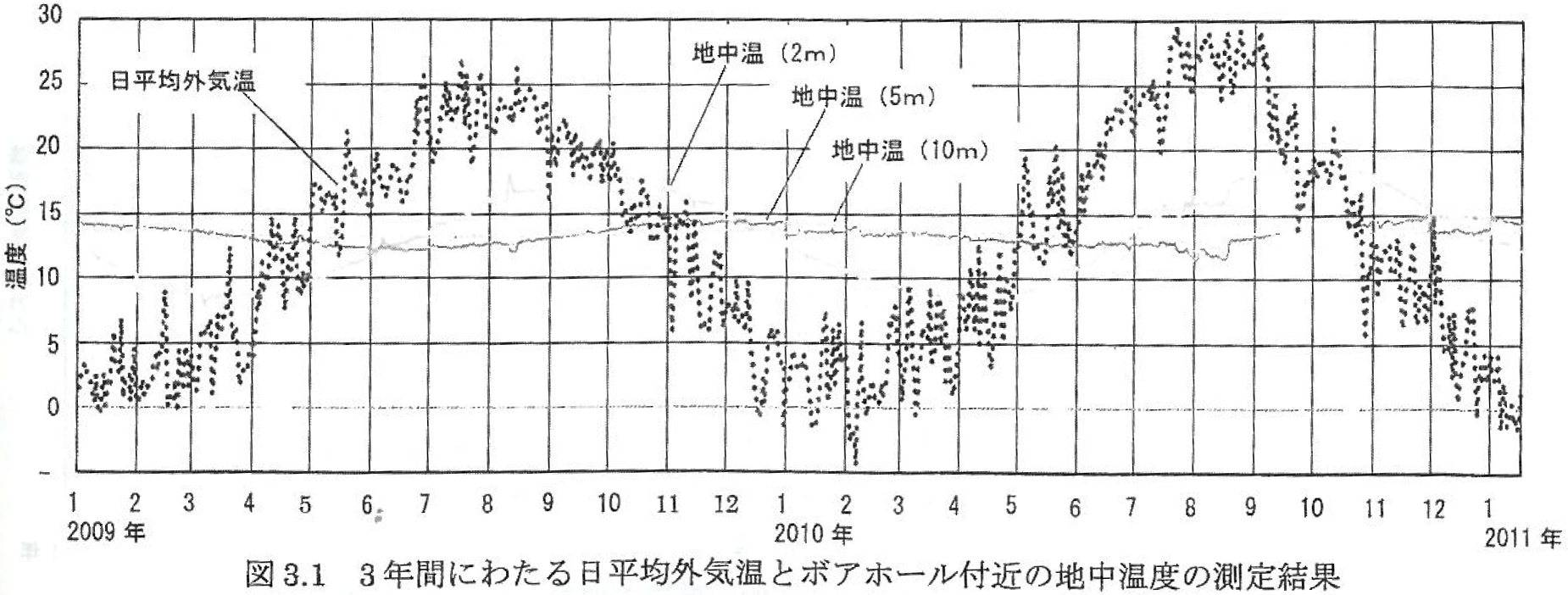

3.1 地中温の3年間の変動とGSHPの運転稼働率

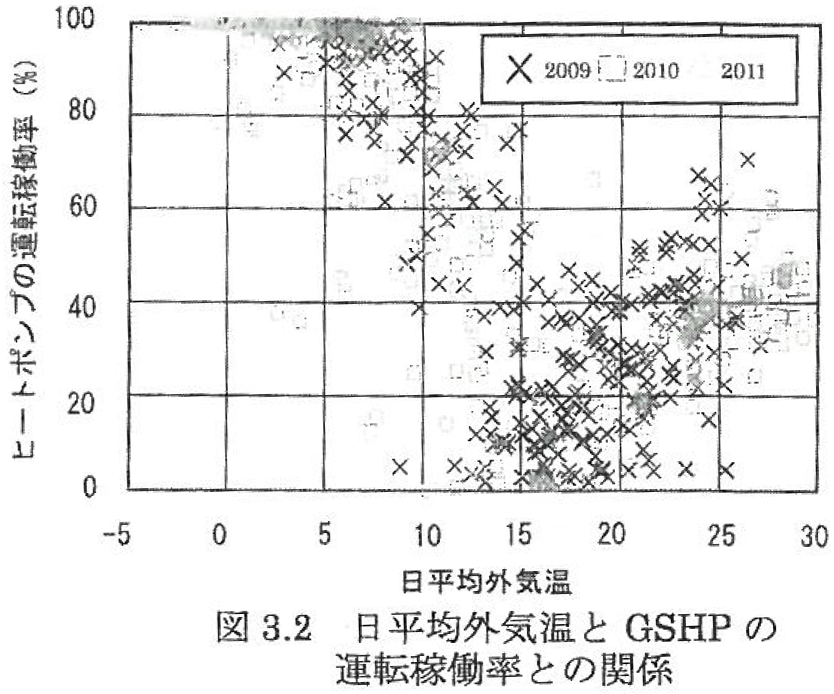

図3.1に、2009年から3年間の日平均外気温とボアホール付近の地中温の測定結果を示す。外気温は、概ね、1~2月にかけて–5~5°Cと低くなり、7~8月にかけて20~30°Cと高くなる正弦曲線を示しており、とくに、2010年の7月下旬から8月は前年より日平均値で約5°C高く、この夏が猛暑だったことがうかがえる。冬期についても2010年の方が若干低くなっている。この外気温変動に対して、深さ2mの地中温はピークが2ヶ月ほど遅れる曲線となる。深さ5mと10mの地中温は13~14°Cと一年中ほぼ一定で、年による違いはほとんどなかった。

図3.2は、3年間にわたるGSHPの1日あたりの運転稼働率を日平均外気温との関係でみたものである。暖房運転時は、とくに外気温が5°C以下であれば稼働率はほぼ80%以上で、100%(終日運転)の日が多くなるが、外気温が10°C以上では80~0%までばらつきが大きくなる。

一方、冷房運転時は、全体として外気温が高くなるほど稼働率は大きくなる傾向を見せるものの、ほとんどが50%以下となっている。これは、外気温が下がる夜間の運転停止を含めて、猛暑であった2010年の日中でも運転の発停が頻繁に起こる日が多かったことを示している。

3.2 冬期6日間の各部温度変動および熱量の変動

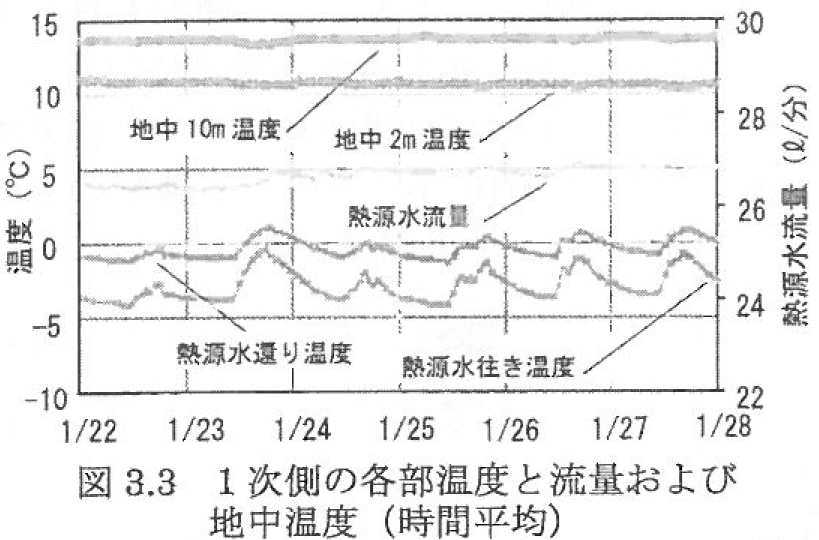

図3.3に、2009年1月の6日間の地中温度、1次側循環水(熱源水)の往き還り温度および流量の変動を示す。いずれの値も時間平均値である。熱源水流量は、26.5~270/mihでほぼ一定であり、Uチューブ1本当たり約99/min(流速0.3m/s)のブラインが流れていることになる。また、熱源水温度はほぼ1日周期の上下変動を繰り返しているが、これは外気温の影響が大きいと思わ型る。GSHPの蒸発器からの冷放熱を受けた-4~0°Cの熱源水は地中に入り、それより1~3°C高い温度でGSHPに戻ってくる。このときの地中温度は、地中2mでは11°C、地中10mでは13°Cであった。

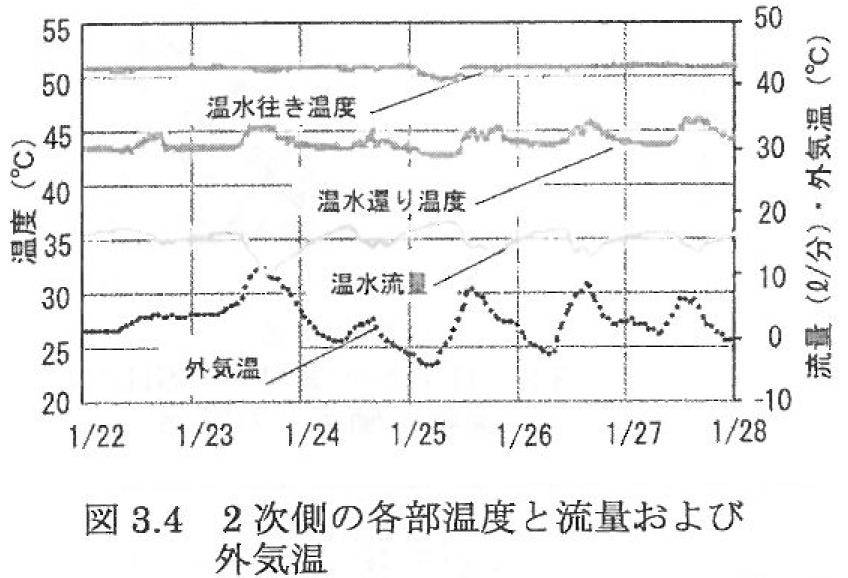

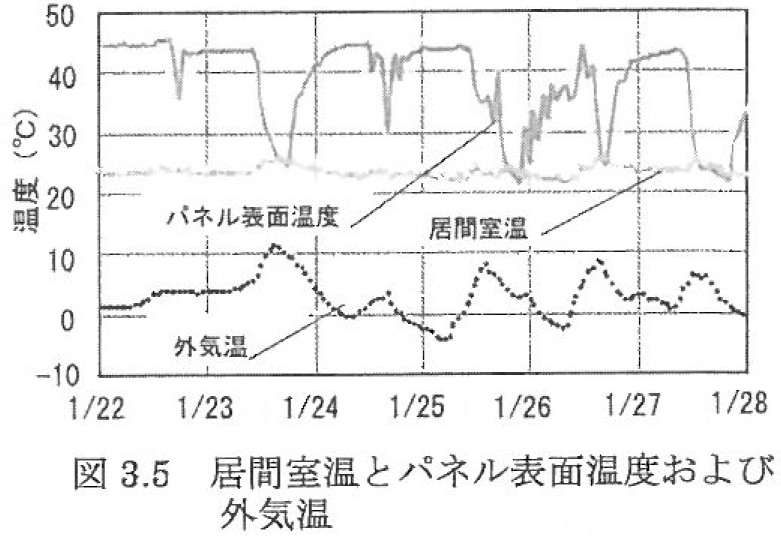

図3.4は、2次側循環水(温水)の往き還り温度と流量および外気温の変動を示したものである。温水は、各室内に設置してある10台のパネルに51°Cで供給され、各部屋を暖房して43~46°Cで還ってきている。また、流量の方も10~189/mmと変動している。この流量と還り温度は、外気温が高くなると流量が小さく還り温度も高くなっており、明らかに外気温の影響を受けている。このときの室温および暖房パネル表面温度は、図3.5のとおりである。室温は22~26°Cとやや高めで安定しているが、外気温の影響で室温が高くなると温水流量が制御され、パネル表面温度が42°C前後から22°C前後まで急降下していることが見て取れる。

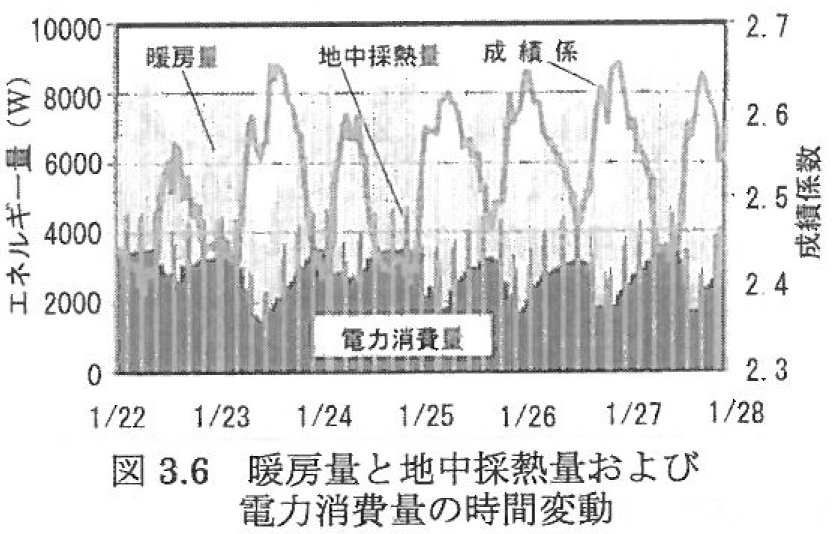

図3.6は、循環水往き還りの温度差と流量からそれぞれのエネルギー量(1次側は地中採熱量、2次側は暖房量)を計算し、電力消費量(GSHP圧縮機と循環ポンプの合計値)の測定値と併せて示したものである。暖房量は、外気温が低いときに最大で8000W以上と大きくなり、外気温が高くなると3700Wまで小さくなる。また、それに合わせて、地中採熱量と電力消費量も上下に変動している。成績係数は約2.6と見積もれる。

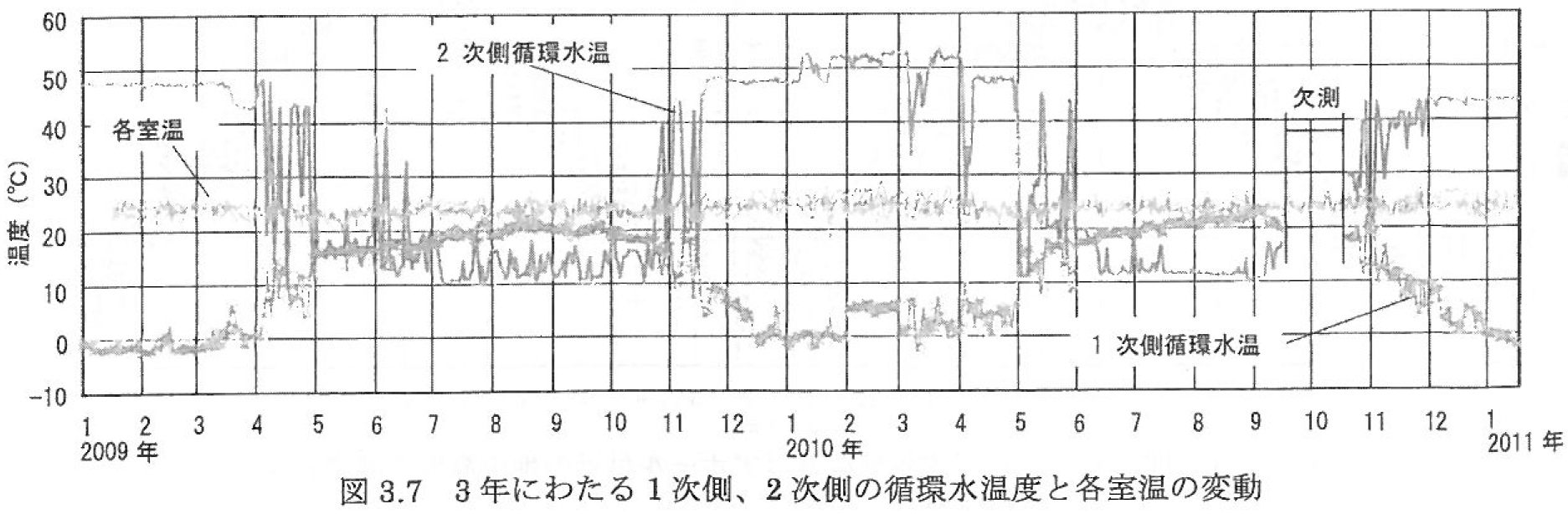

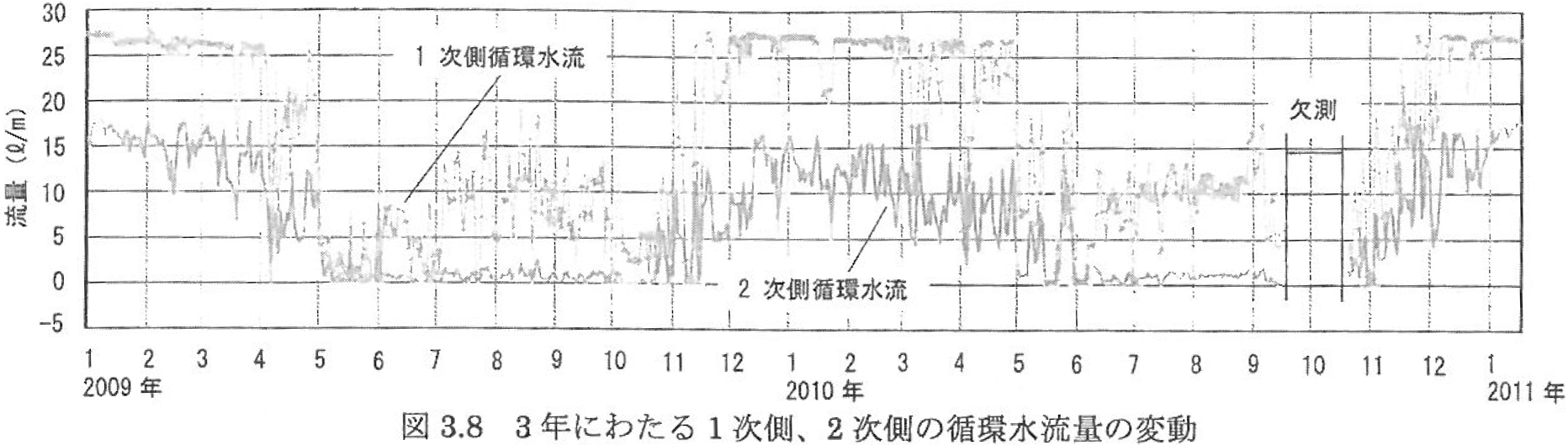

3.2 2年間の長期実測結果

図3.7,図3.8に、それぞれ、1次側、2次側の循環水温度と各室室温、および循環水流量の2年間の変動を示す。いずれも日平均値であり、循環水温度は往き還り温度の平均値である。冬期の1次側熱源水は、2009年は、0°C前後、26l/minで推移しているが、2010年は流量の変動が温度に影響を与えて、温度が0°C前後から8°Cまで変化している。一方、2次側温水は、2009年は、47°C、15l/min前後であるが、2010年は1月からほとんどの日が、50°C以上と高くなり、流量も5~15l/minと変化が大きくなっている。温水温度が高いのは、この住宅が見学客用のモデル住宅だからであろう。室温はいずれの年も23~24°Cで、どの部屋も十分暖かい。

夏は、5月頃から1次側の温度が20~25°Cと高くなり、2次側の温度が10~15°Cと低くなる冷房モードとなる。これが10月頃まで続く。しかし、この期間を通じて2次側の循環水流量の働きは大変小さいものであったことが見て取れる。それにもかかわらず、各室温は22~26°Cと冷房されている温度を示しているが、これは、居間以外の各部屋に設置されている通常のエアコンにより、この住宅の冷房負荷が十分まかなわれていたためであろう。

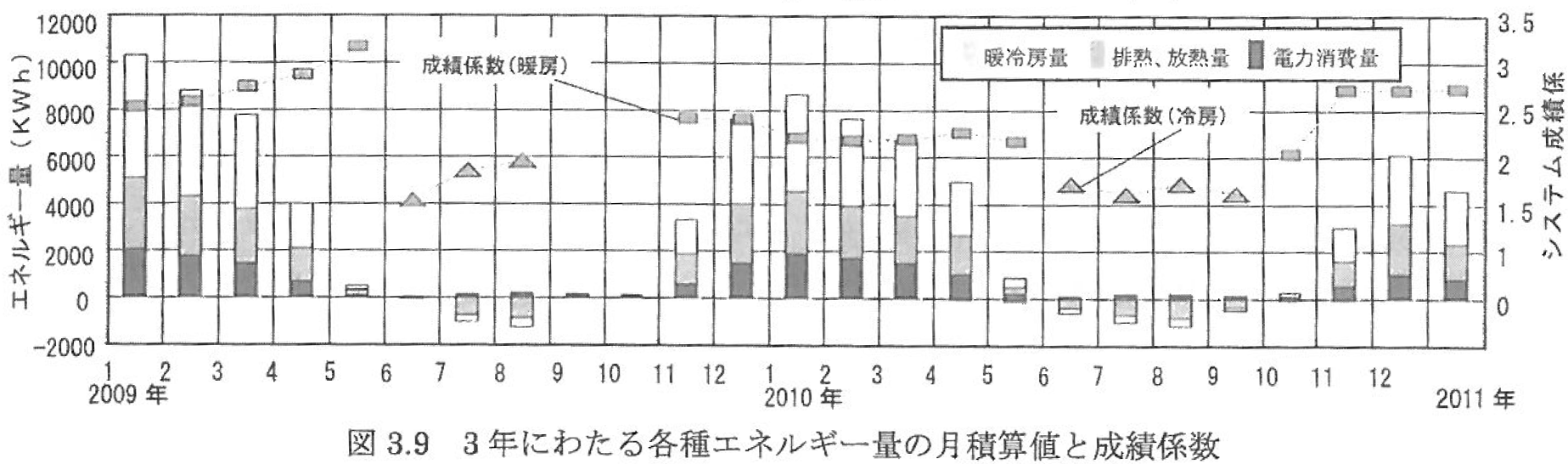

図3.9は、暖冷房量、地中採放熱量、電力消費量と成績係数の2年間の変動をそれぞれ月積算値および月平均値で示したものである。暖房期間は、いずれの年も、11月頃から4月頃までで、11月と4月は端境期となる。暖房量は、外気温の影響を受けて、1月が最大となる凸型の変化を示しており、地中採熱量と電力消費量もそれに追随している。2009年1月でみれば、暖房量は5220kWh、地中採熱量は3040kWh、電力消費量は2070kWhであり、エネルギー保存則もほぼ成立していることが分かる。暖房期は50/min以下で、このGSHPの冷房としてのシステム成績係数(電力消費量には循環ポンプの分も含んでいる)は、2009年は1月(2.5)から4月(2.9)にかけて上昇している。これは妥当である。しかし、2010年は、逆に12月から4月にかけて下降する傾向を示した。しかも成績係数は2.3以下と小さいものであった。これは、2年目ということで地中土壌の熱的能力の劣化も考えられたが、それよりも2次側温水温度が高いことにその原因があるのではないか。

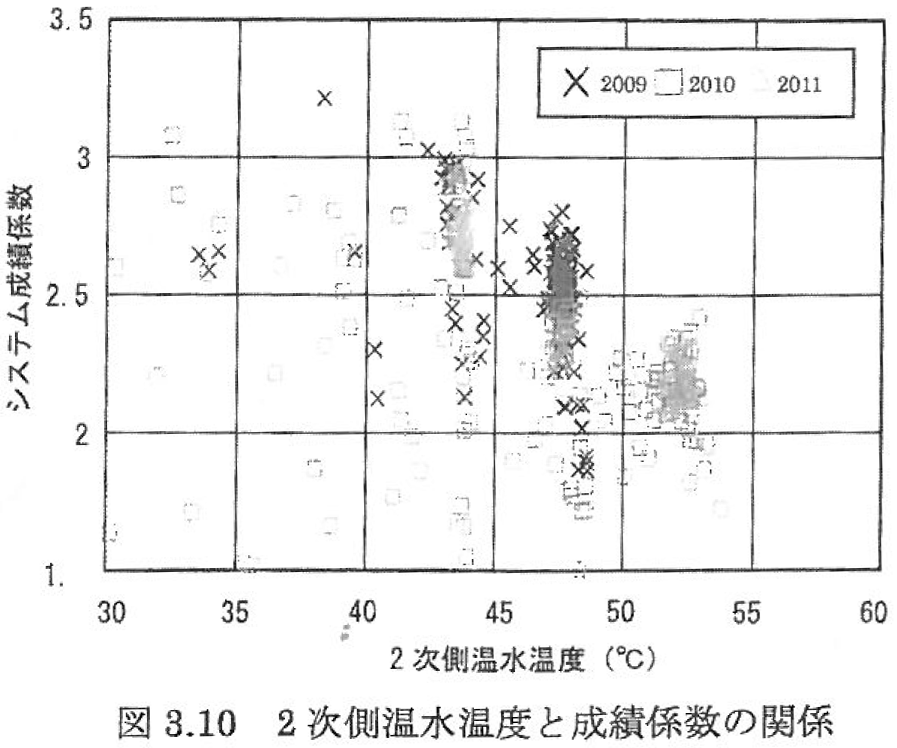

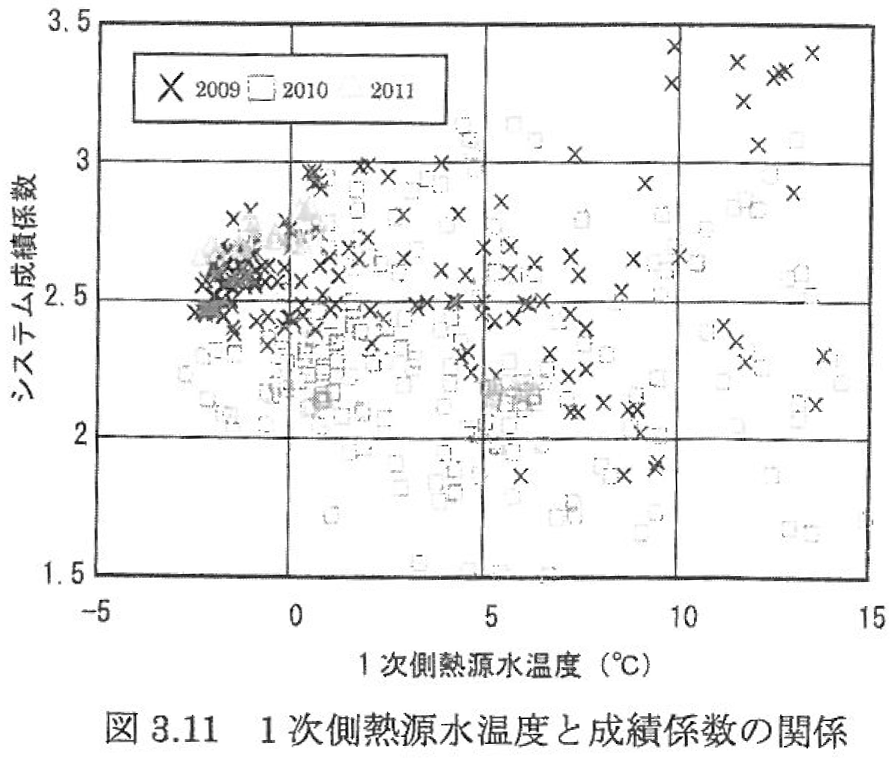

3.4 暖房期における2次側温水温度および1次側熱源水温度と成績係数の関係

前項の考察から、2年間の暖房期間における日平均値を用いて、温水温度および熱源水温度と成績係数の関係を調べてみた。それを、それぞれ、図3.10,図3.11に示す。いずれもばらつきが大きいが、成績係数は、2次側の温水温度が高くなると小さくなる傾向があると言ってよいであろう。これは、過度の暖房は効率を落とすということを示唆している。1次側の熱源水温度の方は、-2.5~10°Cの範囲に2~3の成績係数が集中しており、両者に顕著な関係を見出すのは困難であった。

4 シミュレーションによるGSHPの効果分析

シミュレーションは、実測では分析できない検討項目を計算によって推定しようとするものである。表4.1に、分析の対象としたGSHPの因子と水準を示す。標準タイプを実測対象条件とし、因子と水準を一つずつ変化させたシミュレーションを行った。

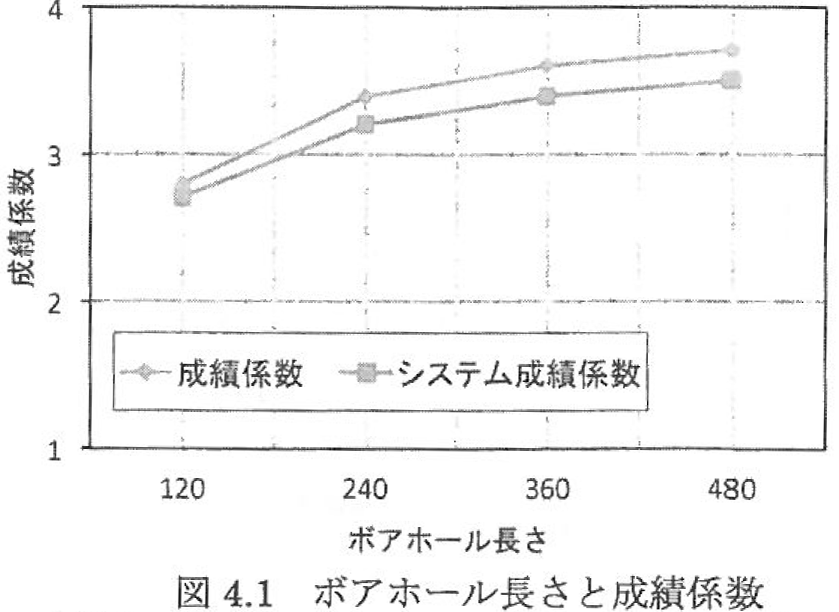

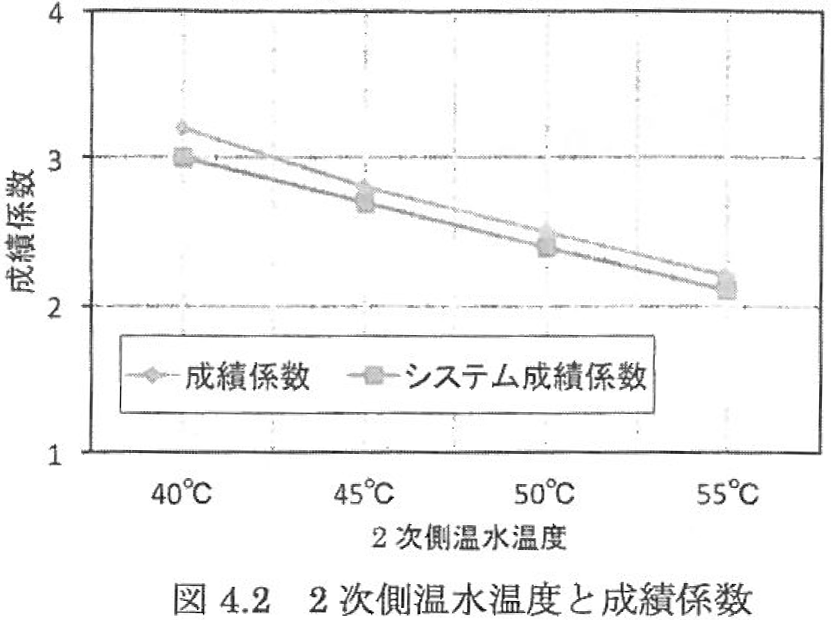

図4.1に、ボアホールの長さを変化させたときの成績係数を示す。ボアホールが長くなるほど、ボアホールと地中土壌との伝熱面積が増え、成績係数は上昇する。しかし、その上昇の程度は、長さが長くなるほど減少し、長さが4倍になっても成績係数の伸びは1.4倍に留まっている。なお、図中のシステム成績係数とは、GSHP本体以外(循環水ポンプなど)に必要となる電力消費量も含めた値である。図4.2は、2次側温水温度を変化させたときの結果である。温水温度が高くなるほど成績係数は小さくなり、過度の暖房は効率を下げるという事が明らかになった。温水による輻射暖房を考える場合は、2次側温度を抑える事が望ましいと言える。

4. 結論

3年間にわたるGSHPのデータの調査をした結果、冬季における成績係数の熱的性能について重要な見解を得ることができた。それは、2次側温水温度と成績係数には密接な関係があるということである。1側熱源水と成績係数にも同様な結果が見られると期待したが、顕著な関係は見出すことはできなかった。

また、日本ではGSHPの需要が少なく未だに高価なシステムである。しかし、コストだけで考えるのではなく環境性や快適性など多角的に見ることが大切だと考える。

あとがき

本実測を行うに当たっては、石川先生や石川研究室の皆さん、スモリエ業(株)、森永エンジニアリング(株)東北営業所、サンポット(株)、東北電力(株)お客様提案部の各位より多大なご支援とご協力を頂いた。ここに記して深甚なる謝意を表する次第です。

参考文献

1)石川善美:仙台市の住宅に設置された地中熱ヒートポンプシステムの性能評価に関する実測、日本建築学会大会、2009年8月

2)石川善美:同その2、日本建築学会大会、2010年9月

3)石川善美:仙台地域における住宅用地中熱ヒートポンプシステムの適用可能性に関する実測、空気調和・衛生工学会大会、2010年9月

4)鎌田祐次、石川善美:仙台市の住宅に設置された地中熱ヒートポンプシステムの性能評価に関する実測その3、日本建築学会大会、2011年8月

5)北海道大学地中熱利用システムエ学講座:地中熱ヒートポンプシステム、オーム社、2007年.

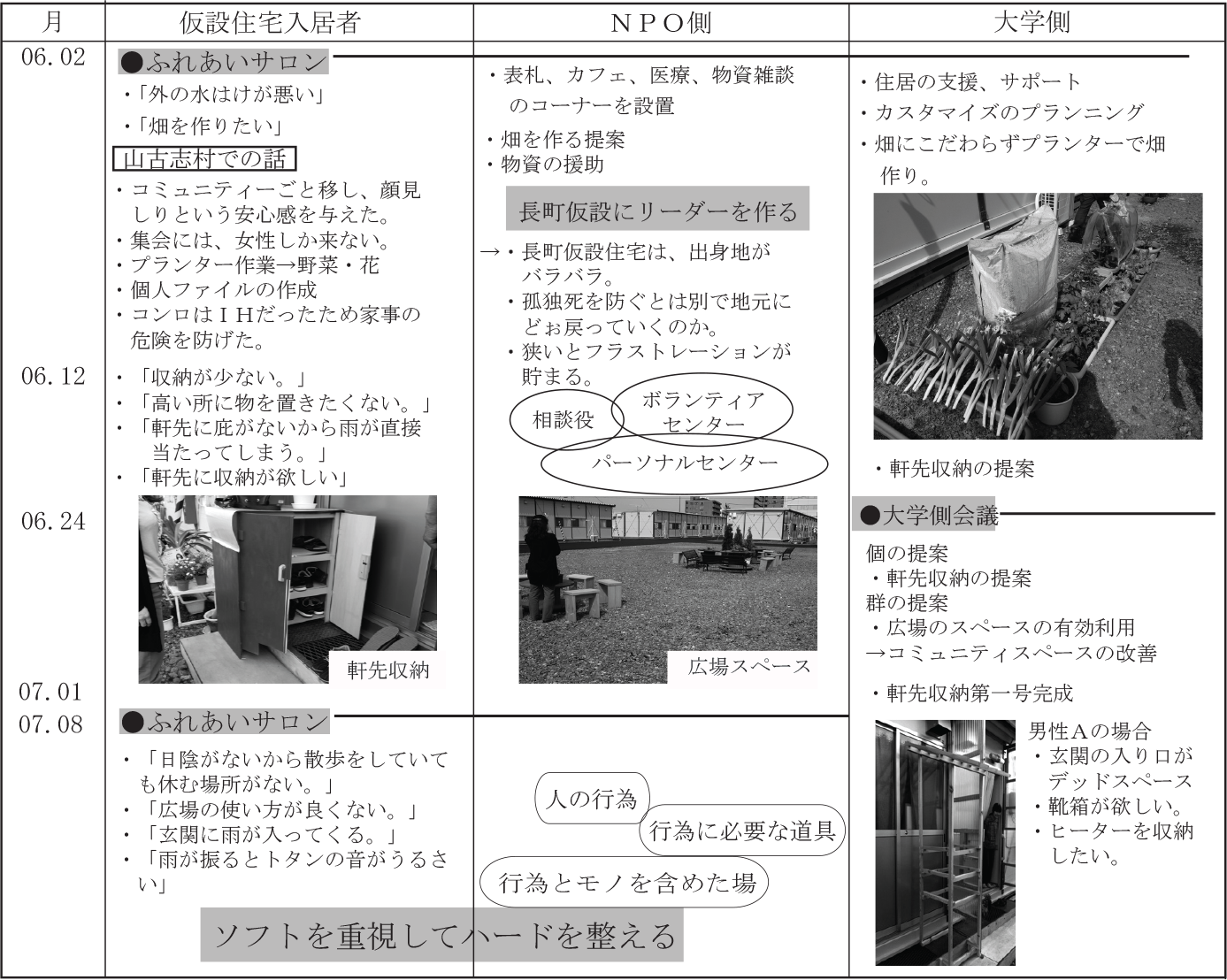

1、背景と目的

東日本大震災を通じて、私たちの生活がどのように成立し、営まれ、それらの基盤の問題点が現れた。地震・津波にたいして私たちができること、地震・津波によって被害を受けた道路、鉄道、電話、電気、食糧、水道といった生活基盤の被害にたいして、私たちが出来ることとは、何であろうか。「住まい」に着目し、考える仮設住宅、個と群の住みやすい環境を提案をしていく。

本研修では、「復興まちづくりに向けた創造力を育む仮設住居支援プロジェクト」というプロジェクトの中で、仮設住居者が安心して暮らせるような都市マネジメントをしていく。本学から近い「長町仮設住宅」において、仮設入居者の暮らしを支援している地元NPOと連携して住居支援プログラムを実践し、復興まちづくりへの意欲と創造力の向上を図っていくことを目的とする。その中で、群の配置設定や個の住空間の見直しを実践の中で問題点と課題を抽出し、提案を重ねていく。最終的には、二年間の研究の中でハウスメーカーや自治体に伝え、今あるものを改善できるような、新たなモデルを提案する。

2、方法

3、研修内容

4、個のデザイン計画

仮設住宅は、新しい家を建て替えるまでの間の家ではない。生活を快復し今後良好な住環境へのステップアップをするための重要な場所である。住みやすいよう仮設住宅に工夫をしていきながら、個と群のデザイン計画をたてていく方向である。

支え合いながら自分の手で、仮設住宅の生活をより良いものにしていき、人の行為・行為に必要な道具(モノ)・行為とモノを含めた場の提案に繋げる。「ソフトを重視してハードを整える」ところまで計画していく。

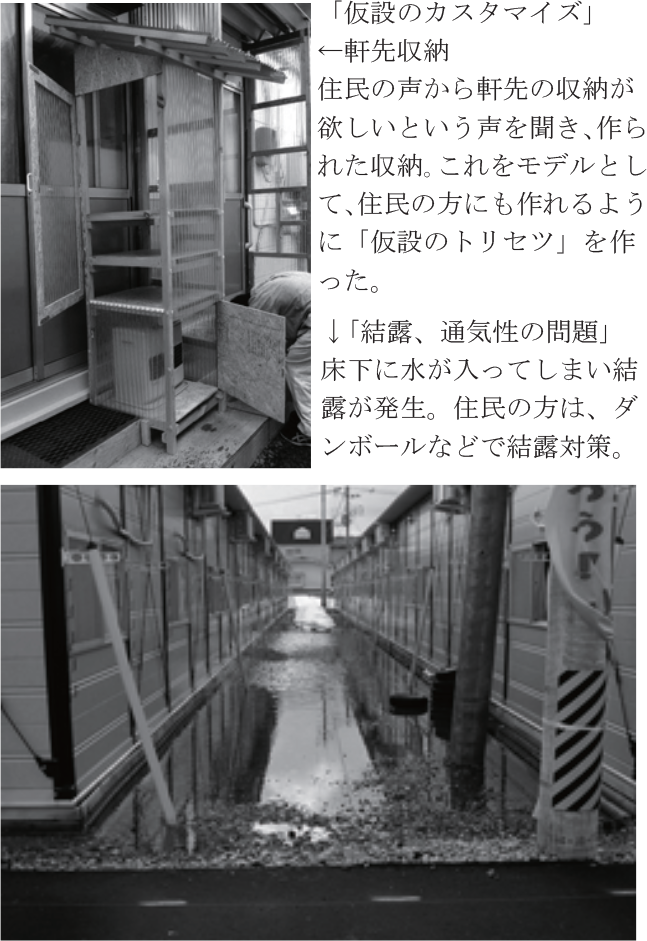

4-a.現状

仮設住宅の居住者に問題点を聞くと収納が少なくデッドスペースが多いという声を聞く。軒先には、季節もの(ヒーターや扇風機)をしまうスペースもない。

また、床下に雨が入ってしまい、湿気がひどく結露が多い。室内環境についての意見も多くふれあいサロンでは、聞くことができた。

4-b.計画

・住み手の問題点、課題を抽出

・春夏秋冬の場とコトの提案を出していく

・住環境の改善案

・共にやる事によって支え合う →支え合う事が欠落くている

・緑を増やす、畑をやりたい人がいるため、個としての畑の提案

5、群のデザイン計画

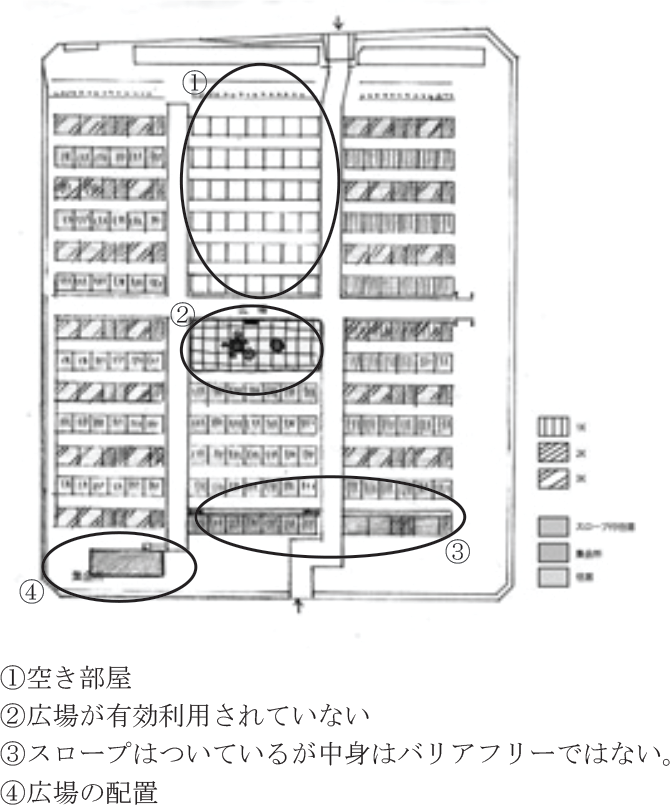

5-a.現状

長町仮設住宅は、地域ごとの入居はごく一部で、入居者の地域はばらばらなため、顔見知りがいないという現状。子供が少なく高齢者が多い。広場は、砂利がひかれて高齢者には歩くのが困難で、休憩をできるような場所もない。散歩の休憩場所が欲しいという意見も聞く。

また、バリアフリーエリアは、スロープが付いているが内外の段差があり、バリアフリー住居とは言えない。

5-b.計画

・最小の敷地に最大の収容。

・自治会、町会といった従前のコミュニティ単位で対応できるよう、住戸の区画形成を見直す。

・長期にわたる集団生活に対応できるよう、共用空間を充実させた建物配置に努める。

5-c.最終提案までの課題

①被害の広がりと大きさから本格復旧まで時間がかかり、入居期間が長期化する恐れがある。

②被災者の多くが高齢者であり、入居後も共同で助けあうことが不可欠。

③世帯単位の入居ではなく、集落やコミュニティ単位での入居が望ましいが、公平性の観点から難しくなり、入居後のコミュニティ形成が重要になると思われる。→仮設住宅があっても住居後のコミュニティ形成がしやすい住宅の配置計画への配慮が重要となる。

参考文献

仮設のトリセツ 新潟大学工学部建設学科岩佐研究室

東日本大震災・応急仮設住宅によるコミュニティづくりのための配置計画 日建設計総合研究所

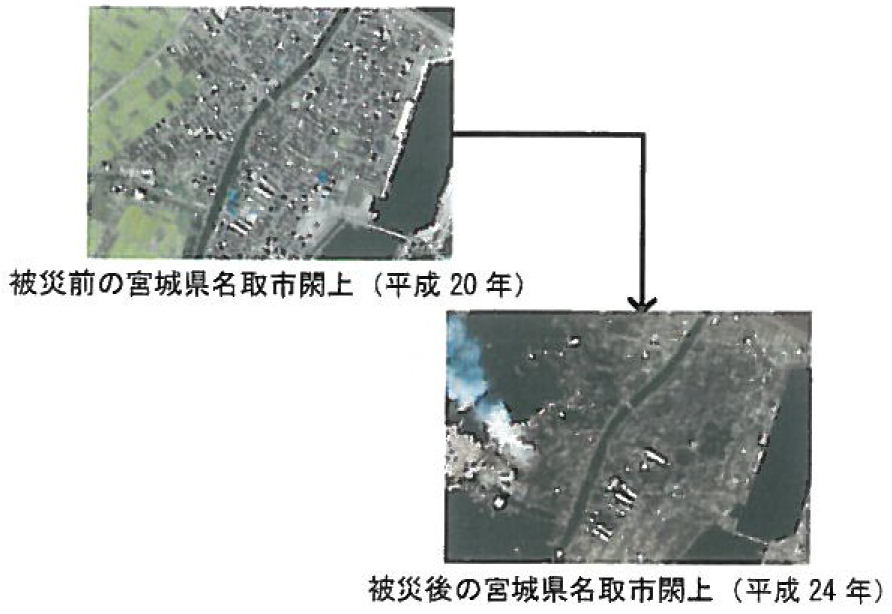

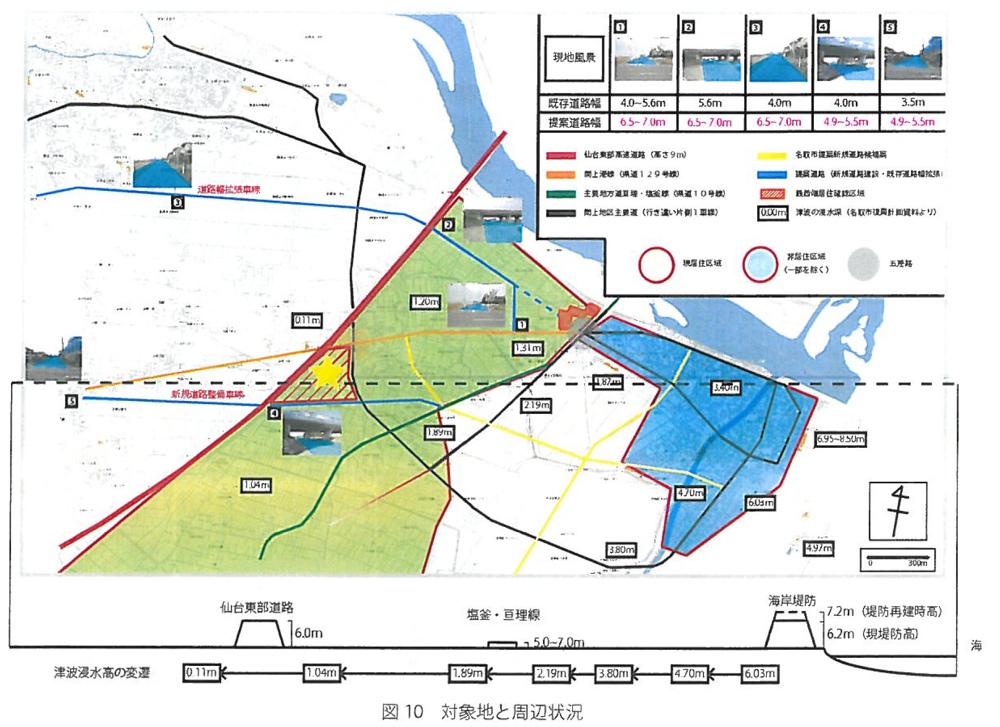

1. 研究の背景と目的

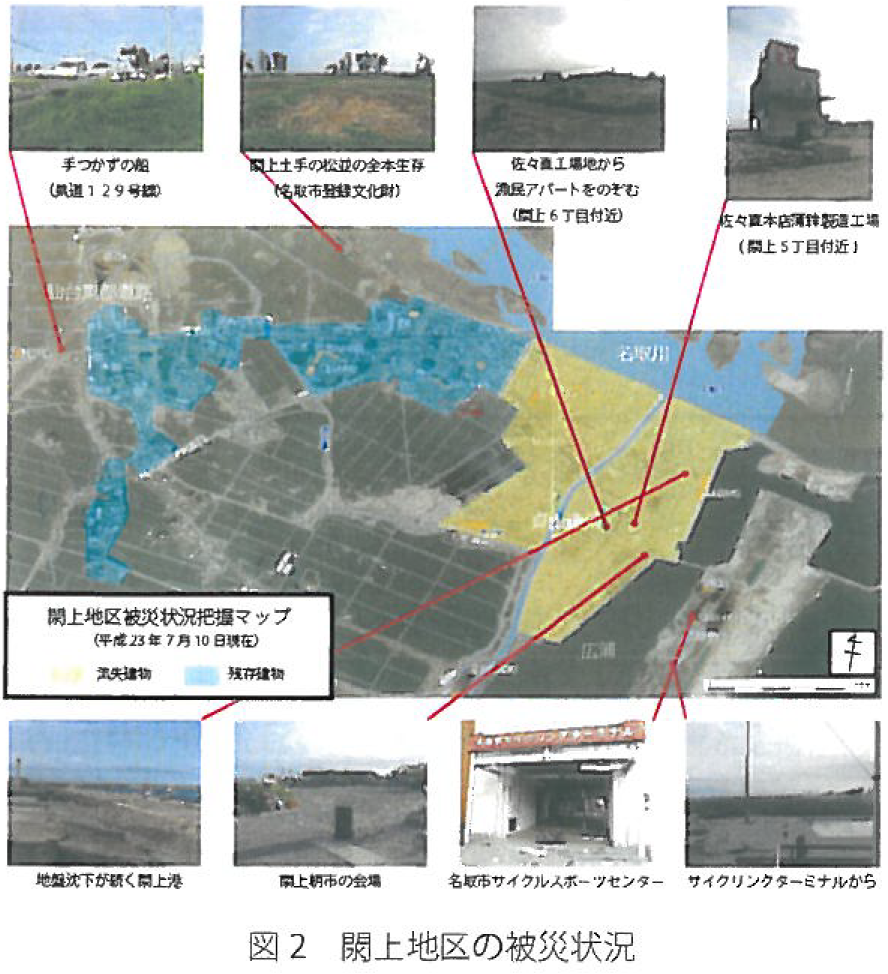

東日本の広域で甚大な被善をもたらした平成23年東北地方太平洋沖地震(以後、東日本大震災)。

宮城県名取市東部の閑上地区も深刻な被害を受けた。閑上地区は太平洋に面し、仙台平野に属している。海岸から起伏のない大地が広がっているため、 今後発生の恐れのある余震、 関東・東海圏の大地震において、近い将来に同様な被害が発生しかねない。そのため平野海岸部の復興は後の先進事例と成りうるものであると推測される。住民と行政の問で積極的な話し合いの場が持たれたが意見の食い違いと時聞を追うごとに要望の変化が見れれたため相互の合致されているか不明な部分を残したまま現在に至っている。

そこで、今後の閑上地区周辺や名取市のまちづくりにおいて、どのような対策が考えられるのか。名取市の各主要会議と住民意見交換会で出された住民意見や名取市行政の意見内容とその変遷を分析しこれまでの課題、震災後の課題、将来の課題を抽出し、現段階で考えられる可能性を独自の提案とし、並びに名取市の震災直後の動きの一部を記録を目的とする。

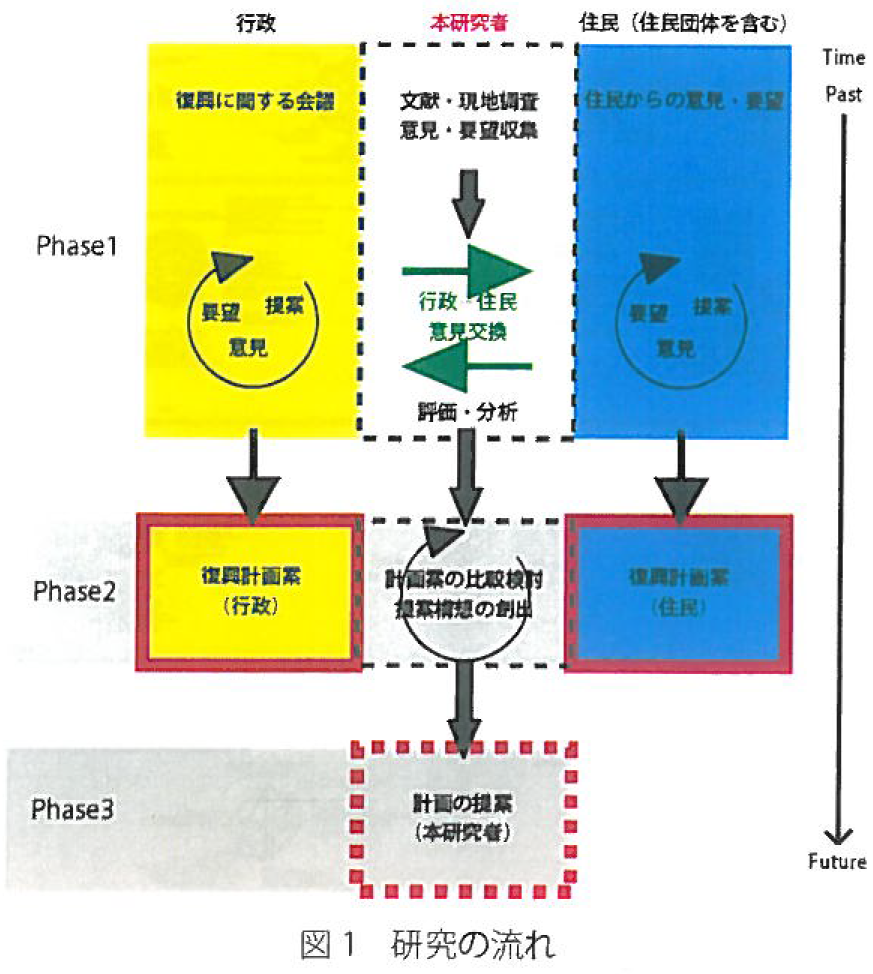

2. 研究方法

震災発生から1年2か月の間は、住民、行政、有識者等から様々なアイデアと要望等が両者の中で積極的に意見交換をされていた。だが、その後、名取市復興まちづくりに関する話し合いの場の機会が極端に減少し、現在では進行状況の不透明さが否めないのが見受けられる。

そこで、積極的な意見交換が行われてきた期間の意見・要望を中心に調査・分析を行った。 住民、行政の両者から共通課題と主要となる課題抽出を図った。

その後に両者から提出された復興計画案と被災地の再建状況を照らし合わせを行い、 現在必要なもの、 将来に必要なものを構想として創出し、復興モデルとして提案を図る。

3. 名取市閑上の問題

3.1. 津波への認識

東日本大震災以前、津波が発生した時の具体的な避難対策は万全に施されていなかった可能性が指摘されている。同時に津波発生時の情報の錯誤により、迅速な判断と行動が乱れていたとの意見も多く闔かれた。この度の津波では、その認識の違いにより大勢の住民等が逃げ遅れてしまったと分析できた。

3.2. 避難所 (高台) と呼べたもの

閖上地区は、太平洋に面した仙台平野に属している。起伏のない大地が続くため、自然の高台は存在しない。

この地区周辺で高台となる避難所は閖上小・中学校、仙台東部道路、鉄筋構造物、歩道橋のみであった。そのため、避難誘導の混乱、渋滞を発生させる原因の1つとなった。

3.3.逃げ方

東日本大震災発生以前の防災中央審議会において、津波避難の際に車を使用するのは禁止という方針だった。だが、閑上地区周辺の幹線道路(五差路付近)では、津波から避難する多数の車によって渋滞が引き起こされ、その多くは津波に巻き込まれてしまった。

しかし、6割の生存者が車で避難をしたという事実がある。この東日本大震災において、車による津波避難を「禁止」から「原則禁止」の方針に変更した。高齢者、歩行困難者等が車で避難するしか方法がない場合は使ってもよいとされた。

中央防災会議専門調査会においては、津波からの避難方法を、現行の「原則自動車禁止」から「原則徒歩」に変更する方針を固めた。

4. 閑上地区の状況

現在の閑上では、流出を免れたものの住宅の損害が激しいもの、リフォームで居住可能なものに別れ、大半の住民が閑上を去っていった。

名取市によると、閑上の人口、6082人(平成23年3月末)から3025人(平成24年12月末)、約2年間で50.3%の住民が閑上を離れていったことがわかる。

現在、 住宅の現地再建が行われている残存建物エリアには津波等の対策は施されていない。

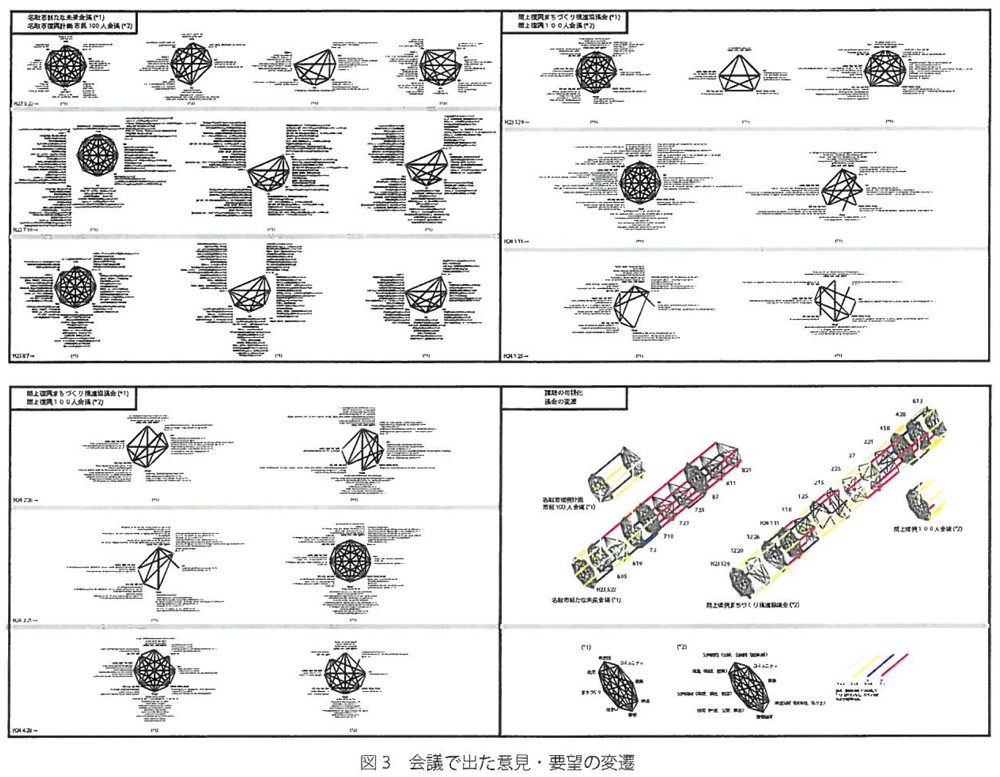

5. 名取市の動き

これまで、名取市行政が主体となり名取市新たな未来会議、震災復興100人会議、市民向説明会、「名取市震災復興計画」策定のための地域懇談会、閑上地区の復興まちづくりに関する都市計画(案)説明会、閑上地区土地区画整理事業の地域別説明会、閑上まちづくり推進委員会が行われた。10月13日に名取市震災復興計画を公表した前後において、主要となる会議(名取市新たな未来会議{名取市全体}、閑上まちづくり推進委員会{閑上地区を中心})がまちづくりの方針が一部異なることを見受けられたため、そのため、名取市震災復興計画を公表前後で、前者を期間を第1会期、後者を第2会期と名付けた。

6. 行政と住民との議論の観察と分析

第1会期、第2会期で提出された意見、要望、報告をもとに行政会議、市民会議での議論の内容を課題抽出方法(KJ法)を適応させ、主要課題の図解化し、更に各会議と議題を時聞軸で追い、分析を行った。

各主要会議の議題グループパターンを統計した結果、課題を名取市新たな未来会議、閑上復興まちづくり推進協議会で各8項且に細分化することにより、会議全体の流れと変遷を把握することができた。

だが、この2つの主要会議では生産的な会議運営がされておらず、会議が紛糾し、議題が複数回繰り返されては振り出しに戻る現象が起きている(ex,現地再建案、集団移転案等)。そのため各会議を時間軸の変遷で見た場合、とても歪な関係性を示している。

会議の結果として、未来会議では1つの提言書にまとめられたが、全会一致の意見ではないこと判断できた。引き継がれた閑上復興まちづくり推進協議会においても同様な繰り返しの現象が見られた。

7. 住民の意見

行政で行われている会議とは独立した住民主導の復興まちづくり団体が各地で発足された。各団体から独自の復興計画が合計4つの提案があった。

住宅基盤嵩上げ型、産業展開型の2つに分類できた。特に、津波に対しては高さで対処する方針が目立っている。産業については、既存産業に加え、新規事業の誘致(再生エネルギー、先端技術、バイオマス、観光業)

共通して、震災の記憶を伝承する場の整備の提案があった。

●住宅基盤嵩上げ型の特徴

・住宅基盤高: 5m〜7m

・産業: 既存(農業、水産{加工}業) 新規(観光業、レジャー事業を中心)など

●産業展開型の特徴

・産業: 農業の大規模化(ブランド化、複合型農園)、水産業の再興、先端技術産業の誘致など

・貞山運河を利用した観光事業の展開など

*産業、生活の拠点を数箇所に集中

*鎮魂の場の整備

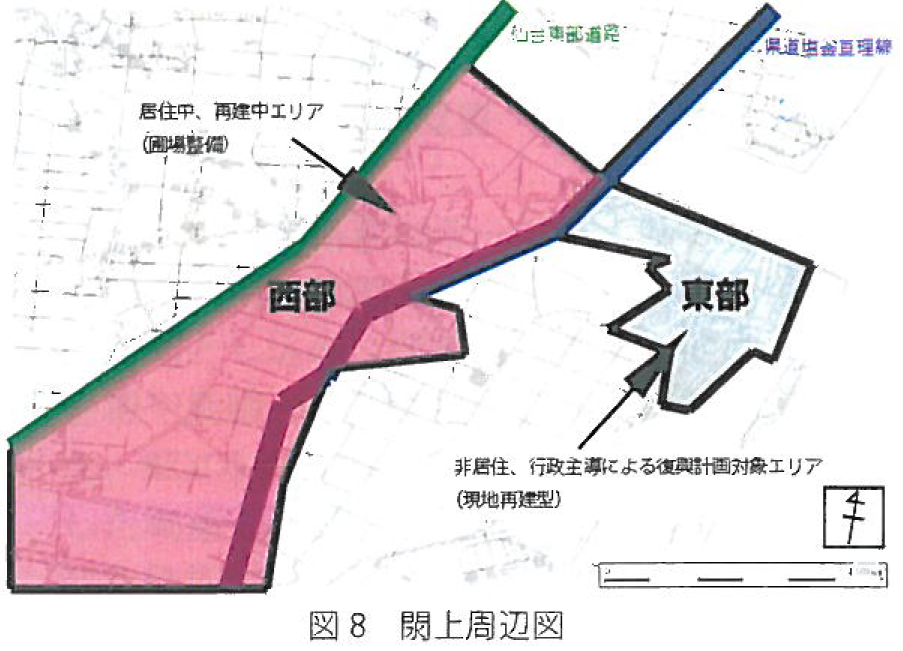

8. 復興計画の方針

閑上地区の復興に向けた名取市の基本方針として、「現地再建」が採択された。だが、復興計画の対象エリアとされる場所は主に県道塩釜亘理線より東部(図8)に置かれている。この一帯は甚大な被害を受けた場所であり、早期に再建事業を施さない限り、まちの衰退が加速される。

それでは現在、住民が独自で再建を進めていた県道塩釜亘理線より西部にはどのような対策が取られるのだろうか。

津波の抑制に陸の堤防として津波の浸水を弱めた仙台東部道路の防災的、産業的な高度利用はこれまでの会議で多く問われた。そして、この西部には平均で浸水深が約1.2mとされ、流出した住宅もあるが再建中の住宅も多い。復興計画内には西部の土地利用に関する方針(圃場整備)が打ち出されているが、具体的な事業構想(東部は閑上まちづくり推進協議会が検討中、住宅基盤窩上げ事業が進行中{海抜5mの嵩上})は東部に比べて西部は進んでいないのが現状であり、具体的な構想展開までにはいたっていない。

9. 構想展開

9.1. コンセプト

閑上は壊滅的な被害を受けた、周辺地域は生産と暮らしの場を失いかけている。津波に対して高台となる避難所の少なさと周知されていない事実。そして、これまで津波の同様な被害は過去2000年の聞に8回存在したこと。これは文献上に記録されているものだが、目に見える対策は取られていなかったこと。伝承されるべき歴史と知恵が活かされていなかった。

そこで、着目したのが古代ギリシア時代のアクロポリスと日本に各地に残る古墳の存在である。

アクロポリスは、紀元前600年ほど前に誕生し、小高い丘の上にまちの中枢を担う機能を配し同時に外敵からの防御の役割を果たした。古墳は、古の墓として豪族や天皇の偉業や権力などを後世に伝えている。

この両者に通じるものは、約2000年の時が過ぎてもそのまちの象徴として存在し、この閑上地区一帯に必要とされる機能が盛り込まれていることである。

この3つの要素をメインコンセプトとして構想の展開する。

9.2. 対象地

これまでの調査から3つを基本条件とした。

①現在確認されている居住区域を対象とすること。

②仙台東部道路の高度利用が見込めること。

③高齢者が歩行でも避難できる距離や仕組みであること。

そして、現居住区域の基点から避難時に1.5km移動可能であれば大半の住民が仙台東部道路陸に移動ができる点において各基点から1.5km圏内であることを最終選定基本条件とした。

結果、この地点は、閑上近辺の居住区域から高齢者が約30分以内で移動可能であることから、対象地図上の「☆」印地点が対象地として導き出された(図10)。

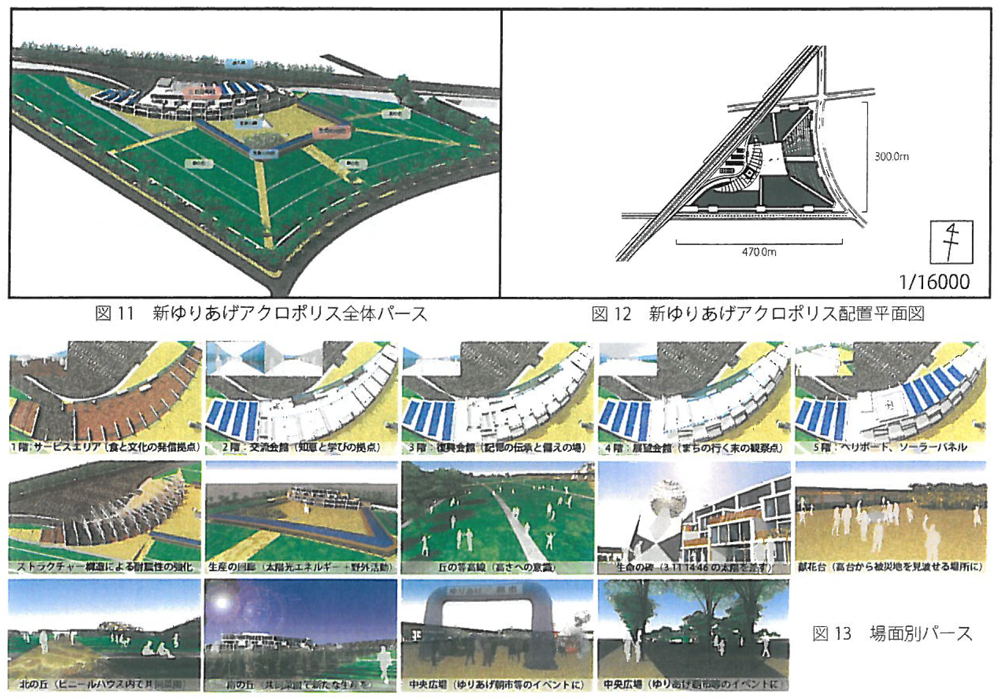

この対象地を新ゆりあげアクロポリス構想の拠点対象地とする。

9.2. デザイン条件

9.2.1 施設構成の概要

①サービスエリア

仙台東部道路初のサービスエリアを整備。従来の利用法に加え、一般道からの利用の手法を落とし込み、開放的な利用を促す。地元企業や農園との連動による食品開発企画。また、NEXCO東日本の全国ネットワークを利用した流通、復興産業開発の促進拠点として運営を目指す。 ・お食事処、物産販売ブース、休憩室など。

②交流会館 (避難所+公民館+資料館+祭事)

「休憩機能」、「情報発信機能」、地域の町同士が連携する「地域の連携機能」3つの機能を併せ持ち、共同利用スペースを複数設けることにより、利用者同士の価値観の共有と創造、文化と産業ヘの貢献を目指す。

・交流教室(工芸、料理、生花、農機具講習、防災知識講習、生涯学習、スロースポーツなど多岐の利用)、共同菜園、新生ゆりあげ朝市など。

③復興会館(閑上区役所、震災の歴史と軌跡の資料館)

長期にわたる閑上の現地再建(復興支援やまちづくりの開発)が行われるため、閑上を1つの行政区として確立させ、閑上地域特有の事業と事務手続き等が行われる行政出張所の整備し、名取市災害対策室を設置し、学術機関と連動調査を主導し、津波への対策や避難時の行動分析、被災後の対策マニュアルの作成といったこれまでになかった非常時対策の構成に務める。

9.2.2. 敷地構成の概要

①6.0mの高台

造成するための土量にがれきを代替度量として運用する。

②三方向から登れる斜面

高台への勾配は1/12勾配以下の斜面で構成し、なだらかな斜面とする。

③斜面の活用(共同菜園など)

斜面を斜路のみとしてではなく、1部を生産の場として野菜等の生産などを繰り込む。

④居久根の活用

風雪対策や温度調節などの効果から高樹高針葉樹(杉など)を北西方面に植栽を施す。

⑤生産の回廊の整備

高台の休憩スペースとして回廊を整備する。 朝一の会場などとしての利用を見込む。

⑤鎮魂の場(中央広場)の整備

犠牲者への弔いを込めた場の整備。また、イベントや仮設施設の整備を可能とする。

10. 新ゆりあげアクロボリス(提案)

10.1. 三日月の杜(交流と流通)

サービスエリア、交流会館、復興会館を主要素とし、加えて展望会館、ヘリポートを整備。商業施設と公共施設を兼ね合わせた構成としている。

10.2. 生命の台地(生産と高さ)

・東・南の丘、中央広場で構成される。丘では農耕などの生産、中央広場ではゆりあげ朝市など、周囲を木々が囲い自然と活気があふれる台地となる。

11. 考察と結言

①住民には柔軟な考えを、行政には柔軟な対応を、多彩な知恵を世界から求める。

住民団体が提出した計画案、名取市の計画案には共に復興ヘのアイデアや根拠から提案が述べられていたが、その後の発展が見られなかった。そこで、本研究では双方の計画案と要望を汲み取った形で構想を展開した。結果、1つの公共施設として構築した。これは両計画内にはまだ考えられていない避難所と公共施設、商業施設を融合したものである。この施設では、行政管理と商業管理の共存を図り、総合的な復興中枢拠点としての可能性を見い出すことができた。

②既存住民を中心に津波対策やまちづくりを。

本研究において、住民が独自再建が行われているエリアが今後の閑上地区のまちづくりの核となることが結論づけられた。これは内陸周辺の中心街と閑上地区との接続中継点として発展の可能性が含まれている。

12. 今後の課題

①周辺環境の変化への対応と住宅整備について。

長期的な復興計画の中で、住民の考えの変化、新たなアイデアや法整備から時聞を追うごとに柔軟な対応から復興計画に反映されることが今後求められる。

②施設運営の手法と災害時避難計画の構築。

具体的に施設運営のための事業計画の構築、災害時の施設運用の在り方の構築に周辺住民や企業、学校などを含め総合的な活用の展開が求められる。

参考文献

名取市震災復興計画、 名戴市新たな未来会議資料、閑上復興まちづくり推進協議会資料、内閣府中央防災会議防災対策推進検討会議津波避難対策検討ワーキンググル一プ資料