1.研究の背景

近年「無駄な公共投資の見直し」というテーマが、マスメディアをはじめ世論一般で多く取り上げられている。しかし、地域内の交通機関は、生活の現状維持にかかわる公共性の高いものであり、今後の超高齢化社会における福祉への対策や、環境問題への対策などを考える上でも、健全な整備が望まれる。そこで、こうした時代の流れに対応した、新しい交通システムのデザイン手法が必要とされている。

2.研究の目的

日本の地方都市での地域交通において、現在のような自動車を中心とした交通システムよりも合理的な、公共交通を中心としたシステムを整備するにあたり、いかに利用者である住民に対して有益な交通を提供できるかに焦点を当て、どのような手順や方法でデザインを行えばよいのかを研究した。

住民への調査から、現状における「地域に対してのイメージ」を割り出し、情報が弱い部分を探ることで、「交通システムが必要とされている場所はどこなのか」を割り出すこととした。これにより、利用者の目線に立った調査から、身の丈に合った有益なシステムが構築され、インフラとして有効性を高めることへの可能性を探ることを目的とした。

3.交通システムのデザインの方向性

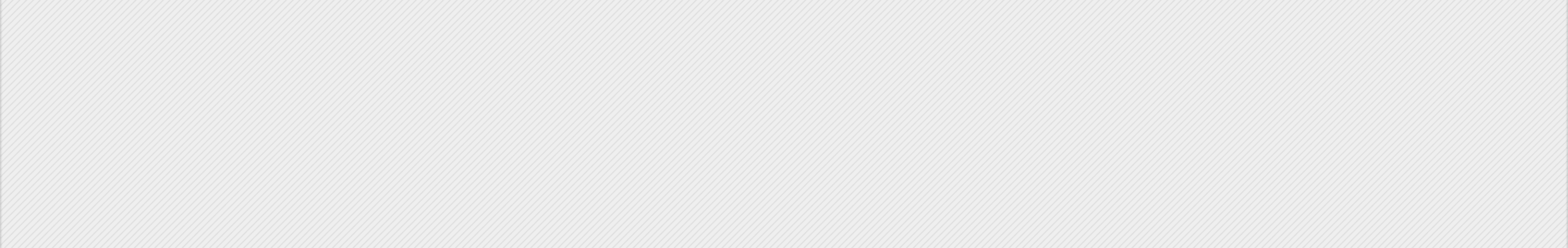

日本では、自動車中心社会が着々と進行し多くの問題を抱えている。一方で、新しく開業した公共交通の利用者数は予測に反して伸び悩んでいる。そこで、利用者が減少し続け存続の危機に脅かされたにもかかわらず、システムの改善により、利用者を呼び戻した松浦鉄道(佐賀県・長崎県)の例から、有効性を高めるためには、利便性の向上によって、心理的な効果を高めることが重要であると考えた。

4. 仙台市民の交通に関する調査と分析

モデルとした仙台市における交通の現状について調査を行った。文献や統計資料による基礎調査の結果、公共交通の有効性に関わる数々の問題点が見られた。分析の結果、仙台市の都市的な特徴だけでなく、交通整備の不備による要因が多く挙げられ、「仙台市の公共交通の有効性は低い」との仮説を導き出した。この仮説を検証するため、市民に対してアンケート調査を行った。

1)自家用車の利用に関する調査 日常生活における自家用車の利用頻度を知るため、通勤通学の交通手段を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、毎日の通勤通学の交通手段を尋ねたところ、20%が自家用車を利用し、24%がバイクを利用していた。公共交通より大きな値を示し、多くの市民が日常生活に自動車を利用していることが解った。

日常生活における自家用車の利用頻度を知るため、通勤通学の交通手段を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、毎日の通勤通学の交通手段を尋ねたところ、20%が自家用車を利用し、24%がバイクを利用していた。公共交通より大きな値を示し、多くの市民が日常生活に自動車を利用していることが解った。

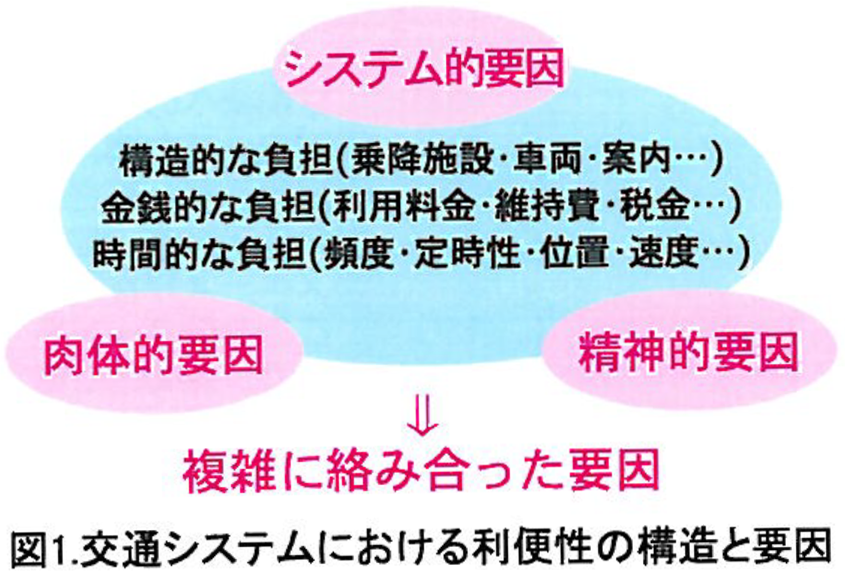

2)自家用車を利用抑制に関する調査 自家用車を利用しないで日常生活を送る場合、どこに問題点が生じるのかを調査した。自家用車を利用しないで日常生活を送れるかを尋ねたところ、68%が差し障りがあると回答し、理由の多くに公共交通の整備に対しての問題が挙げられ、多くの不満を抱いていることが解った。

自家用車を利用しないで日常生活を送る場合、どこに問題点が生じるのかを調査した。自家用車を利用しないで日常生活を送れるかを尋ねたところ、68%が差し障りがあると回答し、理由の多くに公共交通の整備に対しての問題が挙げられ、多くの不満を抱いていることが解った。

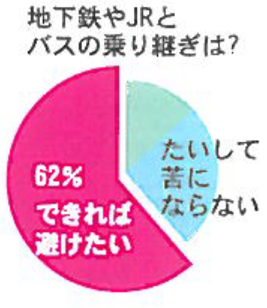

3)システム関の連携に関する調査 交通網の発展には欠かせない乗換え行為に対して、負担を生じているかを調査した。対象は、MIDECの展示会に来場者のうち157名に仙台における地下鉄やJRとバスの乗り継ぎへの感想を尋ねたところ、62%ができれば避けたいと回答し、理由には、料金システム、案内の不足、待ち時間など、複数のシステムにおける連携に不備があり負担となっていることが解った。

交通網の発展には欠かせない乗換え行為に対して、負担を生じているかを調査した。対象は、MIDECの展示会に来場者のうち157名に仙台における地下鉄やJRとバスの乗り継ぎへの感想を尋ねたところ、62%ができれば避けたいと回答し、理由には、料金システム、案内の不足、待ち時間など、複数のシステムにおける連携に不備があり負担となっていることが解った。

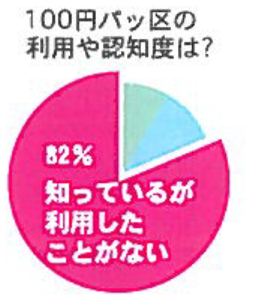

4)公共交通の問題改善策に関する調査 多くの問題点の解消や中心市街地の活性化のために、2003年10月より仙台市は100円均一区間を設けた。この認知度および利用回数を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、100円パッ区について尋ねたところ、82%が知っているが利用したことがないと回答した。新しく計画された改善策が、市民には生かされていないことが解った。

多くの問題点の解消や中心市街地の活性化のために、2003年10月より仙台市は100円均一区間を設けた。この認知度および利用回数を調査した。学生ならびにその家族49名を対象に、100円パッ区について尋ねたところ、82%が知っているが利用したことがないと回答した。新しく計画された改善策が、市民には生かされていないことが解った。

このように、いずれの調査においても、現状における仙台市の公共交通システムは有効に働いていないことが伺える結果となった。

5.システム導入のための調査と分析

仙台市の中心市街地をモデルとした、公共交通システムをデザインするための調査と分析を行った。市民の必要性と意向に合致した心理的な効果の高いシステムを目指し、交通システムとしての有効性を高めることを狙った。そのために、市民の内面的なイメージを定量化し、その形状や共通性から、市民の抱いている都市のイメージ構造を分析した。調査対象は、調査1)東北工業大学ならびに東北工業大学大学院の学生17名、調査2)および調査3)東北工業大学の学生ならびにその家族を中心とした、仙台市もしくはその近郊都市に在住する49名(内訳:12~24歳29名・25~59歳17名・60~70歳3名)である。

1)中心市街地におけるイメージの構成要素の特定に関する調査

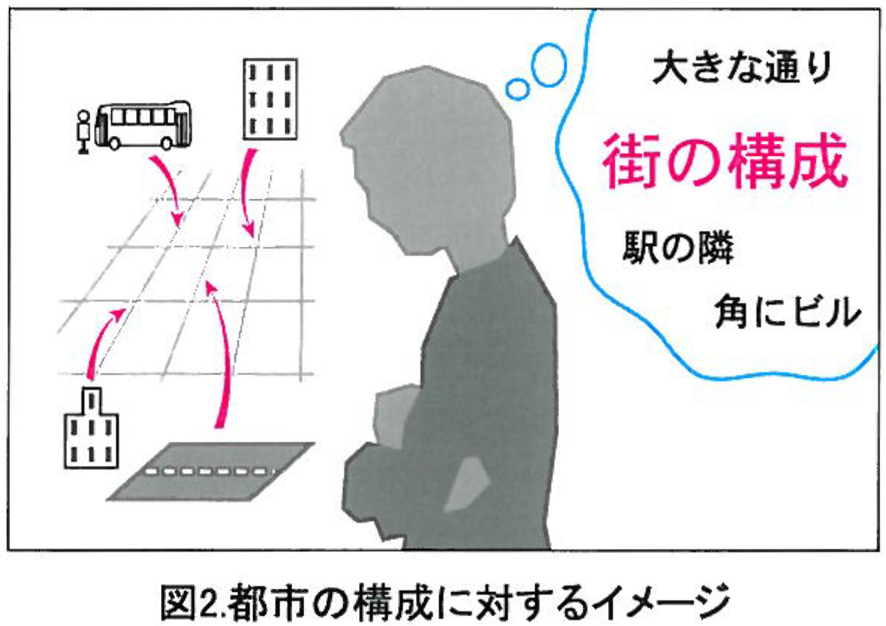

住民は、都市の構成要素から、何らしらの手がかりを得て、都市の構造を把握し、日常生活を送っていると考えられる。そこで、中心市街地において、市民がどのような構成要素を用いて、街の構造をイメージしているのかを探るための調査を行った。調査方法は、「街」「一番丁」「駅前」という3つのキーワードを与え、190×155mの枠内に地図を描かせた(図3)。

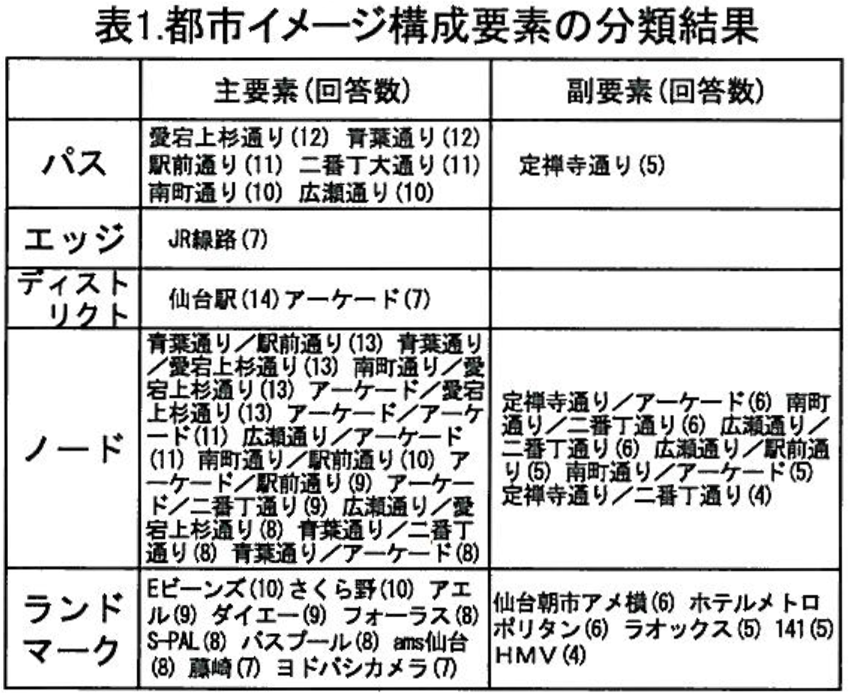

地図から読み取った情報をリンチ『都市のイメージ』の5つの要素を指標として分類を行ったところ、表1のようになった。

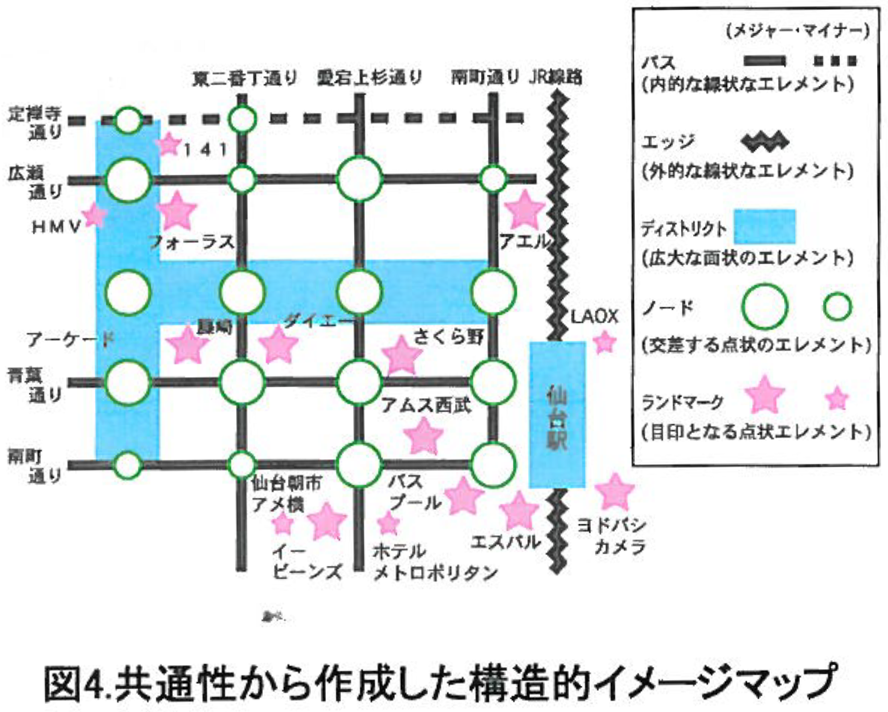

この結果、都市の構成要素には多くの共通性が見られた。そこで、この共通性をもとに視覚化し構成的イメージマップ(図4)を作成した。

このように、市民は中心市街地の構造を把握するにあたり、共通した構成要素を利用している。なかでもランドマークが、人々の地理的理解に重要な役割を果たしていることが解った。

2)ランドマークの有効性とその連想構造に関する調査

ランドマークを手がかりに街の構造を把握している点から、これらの構成要素には、何らかのイメージを抱いていると考えられる。

そこで、中心市街地におけるランドマークを中心とする各要素は、市民に広く知れ渡っているのか、そして、要素同士につながりがあるのかを調べるために、構成要素ごとのイメージを尋ねる調査を行った。調査方法は、中心部の代表的な、建物や商業施設(ランドマーク)・道路や商店街(パス)・公共交通拠点、計27個所の名称に対して、イメージをフリーワードで回答させたところ、表2のようになった。

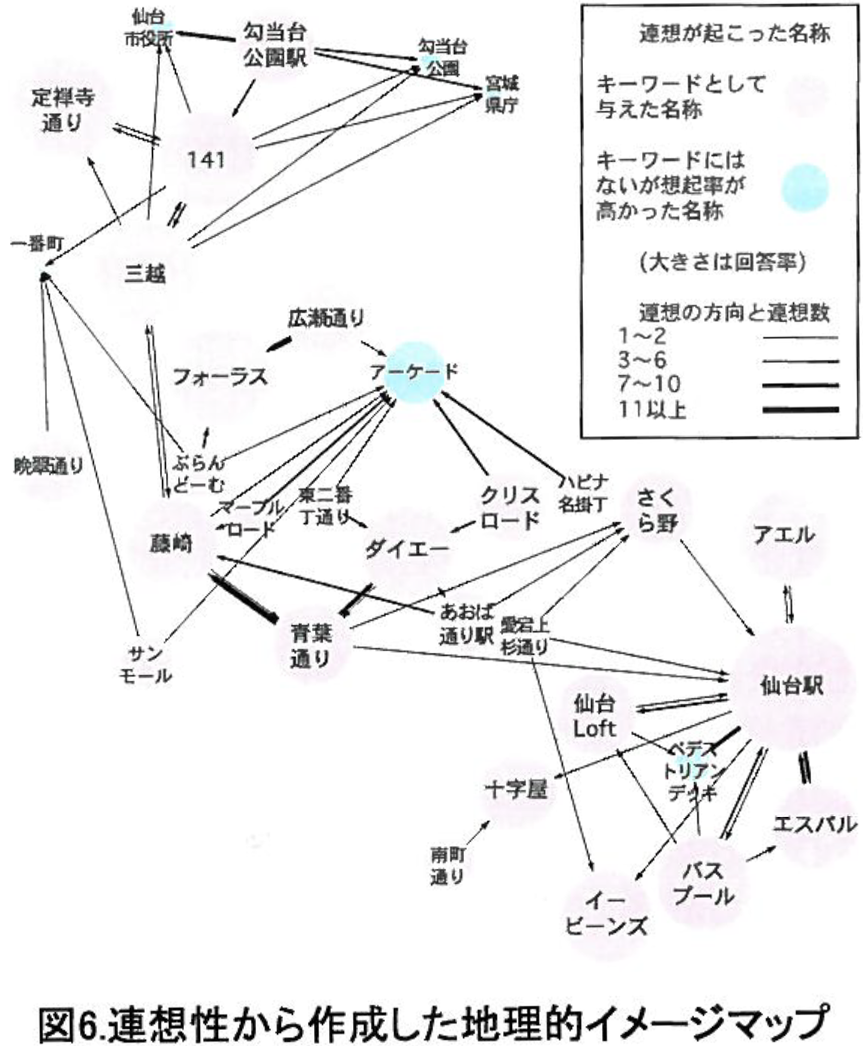

この結果、内部的なイメージの強さや回答率から、ランドマークとされている建物や商業施設は、広く認知されていると言える。また、各構成要素間には連想性があり、この構造を視覚化し、地理的イメージマップ(図6)を作成した。

このように、市民は中心市街地の各構成要素に対して、様々なイメージを持っている。そして、ランドマークをはじめとする各要素は連想性があり、この繋がりには強弱や方向性があることが解った。

3)ランドマーク間の距離感覚に関する調査

ランドマークを手がかりに街の構造を把握している点から、各ランドマーク間には、距離に対する感覚を抱いていると考えられる。

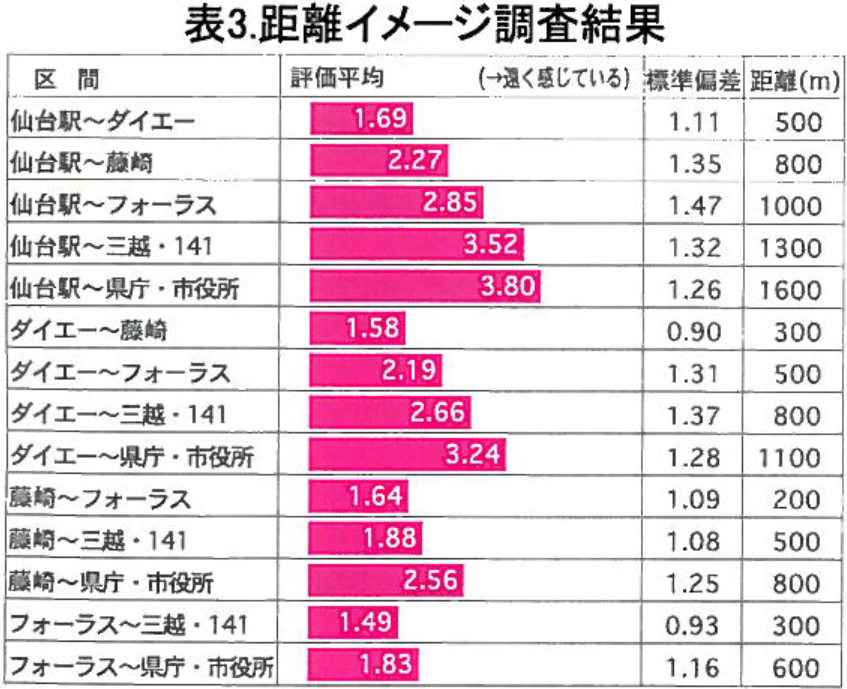

そこで、中心市街地における、市民の距離に対するイメージ尋ねる調査を行い、物理的な距離と比較を行った。調査方法は、SD法を用いて、5つの各ランドマーク間の距離のイメージを「歩いても苦にならない(とても近く感じている)」から「交通機関を利用したい(とても遠く感じている)」までの5段階で評価させたところ、表3のようになった。

この結果、「仙台駅~ダイエー」「ダイエー~フォーラス」「藤崎~三越・141」のように、同じ距離にもかかわらず、イメージに大きな差がみられる区間があった。また、「藤崎~フォーラス」「フォーラス~三越.141」のように、実際の距離の長短と距離のイメージが反している区間があった。このように、市民は中心市街地において、「近く感じる」「遠く感じる」というイメージの構造を保有している。この、距離に対するイメージは、物理的な距離と差がみうけられ、区間によっても異なることが解った。

6.考察

調査結果から、仙台市中心部の公共交通システムのデザインを行う上で、市民がどの区間や場所への移動に対して、交通システムを必要としているのか、必要としていないのかという、開通後の有効性につながる手がかりを得られた。地理的イメージマップにおける連想構造が強く働いている区間や、心理的な距離が物理的な距離に比べて短く感じられている区間には、公共交通を提供しても効果が少ないといえる。一方、このつながりが希薄な区間や、遠く感じている区間では、この部分をポイントにおいたシステムデザインが必要とされている。また、ランドマークや通りの名称など、市民が情報として正確に捉えるきっかけを作り、イメージが共有化されれば、市民の街に対するイメージをより明確にすることができ、交通機関から歩道に至るまでのすべての交通システムにおいて利便性が向上すると思われる。

7.結論

現在まで、こういった調査では、パーソントリップ調査や定点の交通量調査など、物理的な移動量からのみ定量化されていた。しかし、この研究の調査手法によって、市民のイメージから内部構造を定量化することが出来る点が、明らかになった。今回の研究によって、こうした主観部分の客観化こそが、人の目線の高さに合ったまちづくり、身の丈に合った交通システムデザインには大切な要素なのではないかと思われる。

8.主な参考文献

1)ケヴイン・リンチ箸、丹下健三・富田玲子訳『都市のイメージ』岩波書店、1968

2)西村幸格・服部重敬卿市と路面公共交通一欧米にみる交通政策と施設』学芸出版社2000

3)山中英生・小谷通泰・新田保次『まちづくりのための交通戦略一パッケージ・アプローチのすすめ一』学芸出版社、2000

4)北村隆一『ポスト・モータリゼーションー21世紀の都市と交通戦略』学芸出版社、2001

5)家田仁・岡並木『都市再生一交通学からの解答』学芸出版社、2002

6)市川嘉一『交通まちづくりの時代一魅力的な公共交通創造と都市再生戦略』ぎようせい

◆研究の背景と目的

現代生活において我々は、様々な精神的負担を受けている。精神的負担を測定し評価する方法として、心電図測定、脳波測定などがあるが、最近、前頭部脳血流変化の測定が快適性やストレスの評価に応用されている。この測定方法は比較的容易で被験者への測定による負担が少ない。

本研究では個人の特性に注目し、メンタルワークロード(精神的負担)と脳血流変化との関係を分析し、前頭部脳血流によるメンタルワークロード評価への応用の可能性について検討する。

◆研究の流れ

1.安静時実験

2.精神的負荷実験

3.様々な状況での実験

4.考察

◆近赤外線分光法による脳血流測定方法

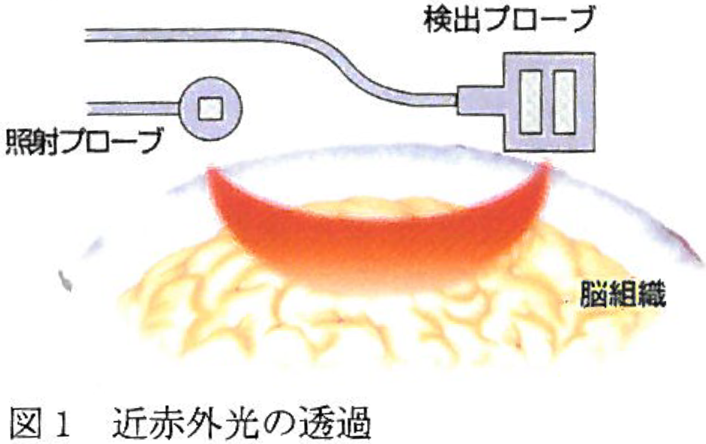

近赤外光(700〜1500nm)は生体組織に光透過性を有し、血液中に含まれるヘモグロビンは酸素化、脱酸素化に対し近赤外光領域に吸収体を持つ。

従って、この吸収体における吸光度変化を測定することにより、脳内組織の酸素飽和度や血液速度を外部から連続的に測定できる(図1)。通常、脳活動が上昇すると脳血流が増加する。一般に左右脳の働きは異なり利き腕によっても異なるが、この結果についても近赤外光を用いた測定結果から明らかにされている。

図2に示した測定装置を用いて、前額部に照射検出プローブを左右1つずつ装着し測定を行う。

◆測定結果例

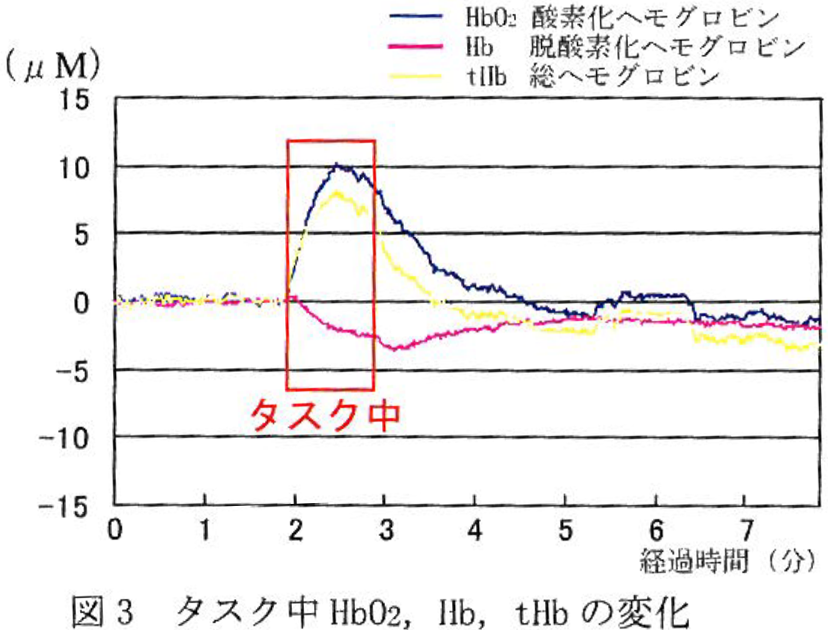

タスク中と示した部分でHbO2とtHbが上昇し、Hbが減少する変化が観察される。これは脳活動と脳血流が増大していることを示している(図3)。

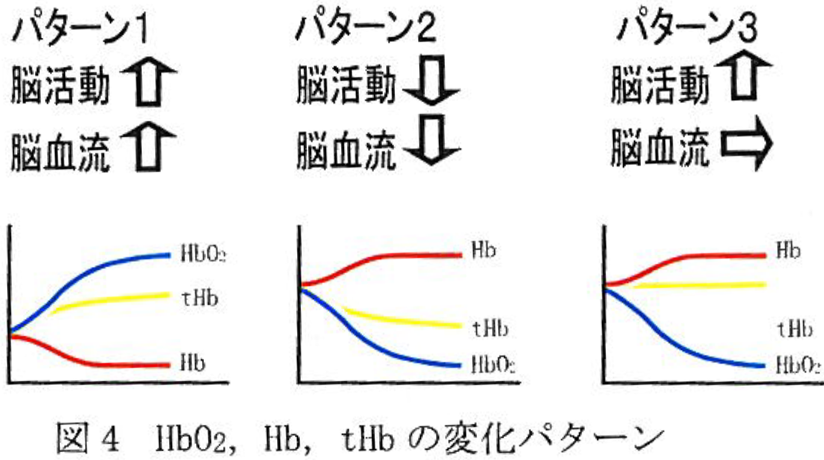

◆測定結果のパターン例(図4)

◆実験1

目的:精神的負荷による脳血流変化を測定する。

場所:東北工業大学5号館2階原田研究室

方法:アメフリ抹消タスク、計算タスクを行う。

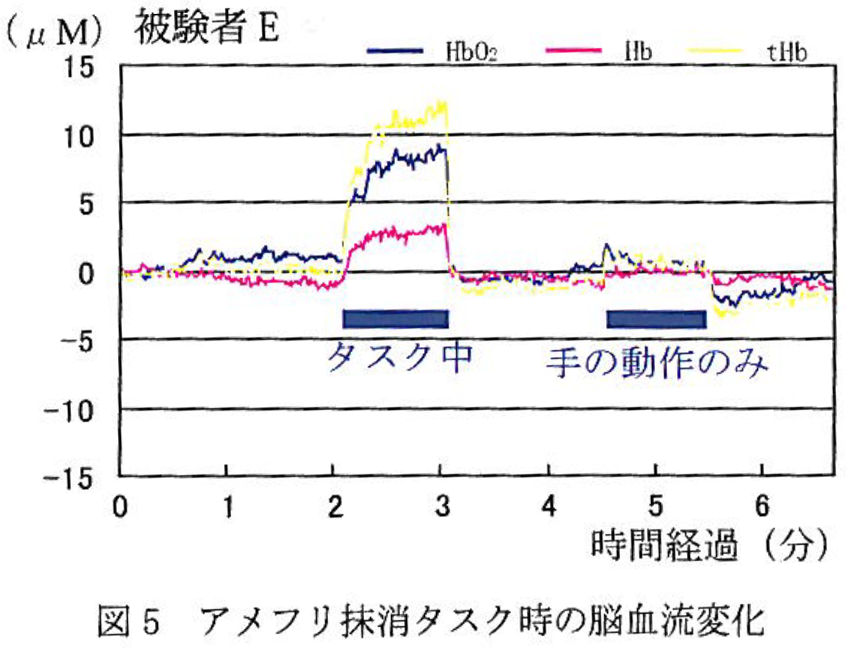

図5と図6は被験者E(22歳男子大学生)の結果を示しているが、HbO2、Hb、tHbの変化において、パターン1~3と異なるパターンが観察された(図5)。

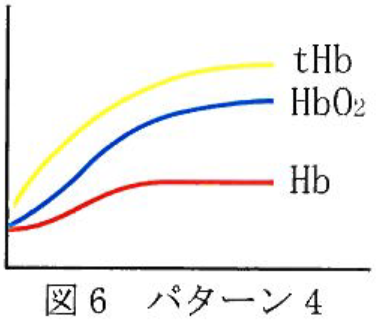

被験者EおよびH(22歳男子大学生)で観察された変化をパターン4とする(図6)。HbO2、Hb、tHbは全て上昇している。

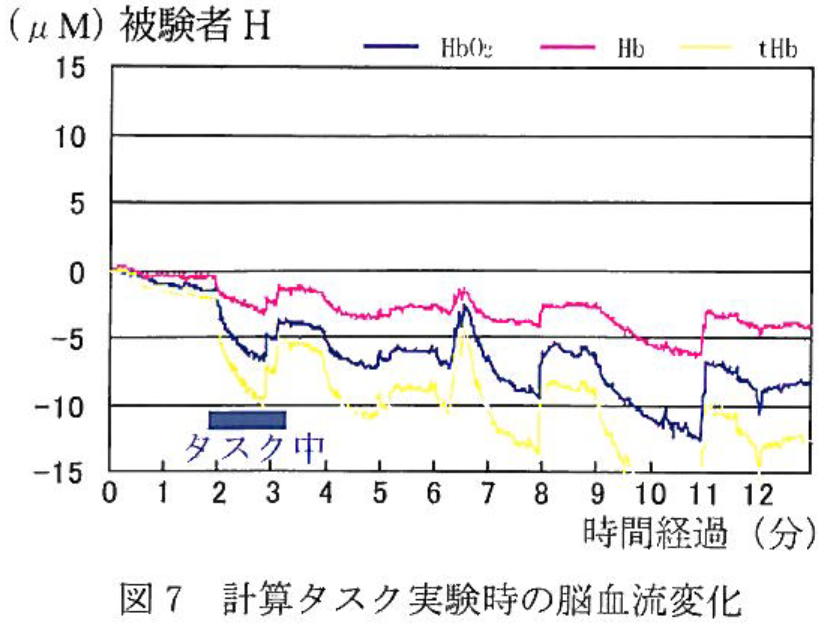

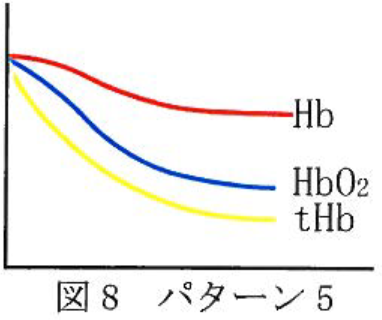

さらに、計算タスク中においてHbO2、Hb、t恥の全てが上昇するという変化が観察された(図7)。これをパターン5とする(図8)。

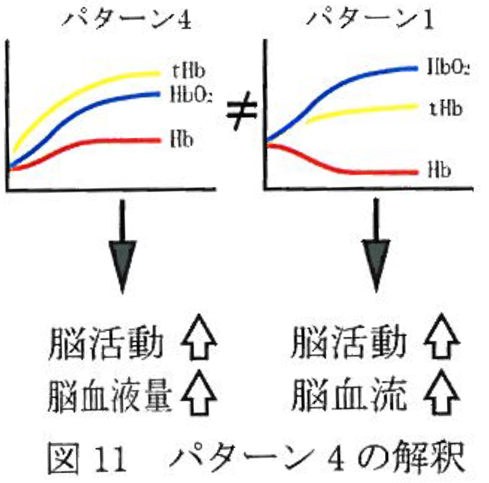

パターン4は臨床的には静脈性鯵血で観察されているが、精神的負担を与えた時にも同様の現象が起こることが、観察された。この場合、脳血液量は増大すると解釈されている。

実験1ではパターン4はパターン1~3よりも多く観察された。

またパターン5が観察された被験者は計算が得意であったことから、パターン2に近い脳の働きをしていることが推察される。一方、パターン4はパターン1に近い状態を表していることも考えられる。

◆実験2

目的:異なるタスクによる精神的負荷時の脳血流の変化を計測する。

場所:東北工業大学5号館B1階院生小講義室

方法:算数、理科、社会、国語のタスクを用いて精神的負荷を与える。実験前に得意、苦手に関して5段階で評価した。

さらに、実験後に難易度について、5段階評価を行った。1:苦手(難しい)~5:得意(簡単)

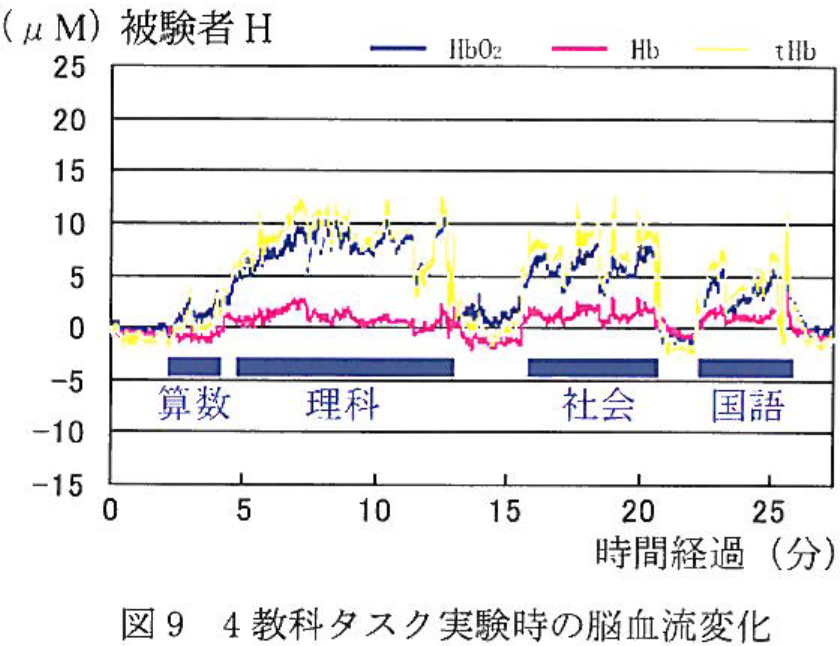

被験者H(22歳男子学生)は計算タスクでパターン5を示した。得意である算数ではほとんど変化がみられなかった。実験後の評価では国語は算数同様、容易ということであったが、国語では血流の上昇が観察された(図9)。

実験前の評価算数:5理科:5社会:1国語:3

実験後の評価算数:5理科:2社会:2国語:5

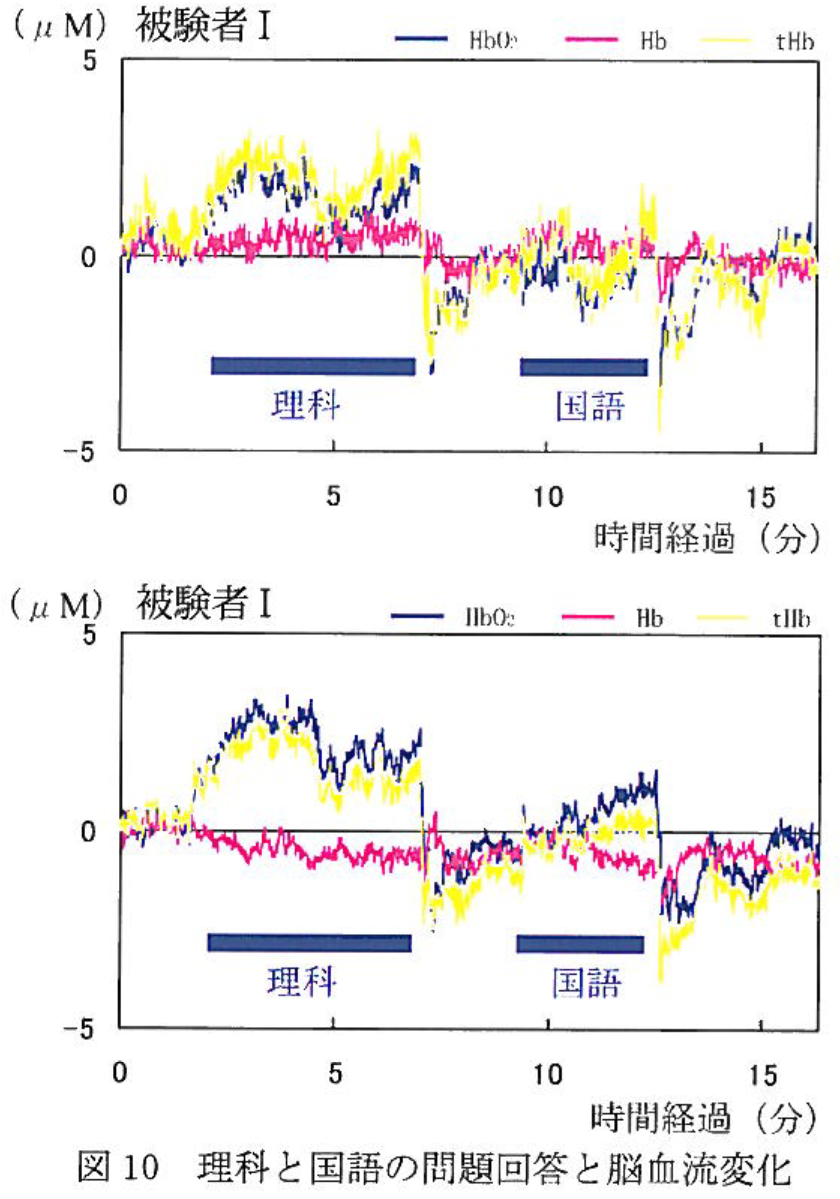

被験者I(21歳女子大学生)では、国語のタスク中に左脳においてパターン5と類似の変化を示した。左脳の血流は上昇していると考えられる(図10)。

実験前の評価算数:5理科:5社会:1国語;3

実験後の評価算数:5理科:2社会:2国語:5

◆実験2の考察

パターン4は実験2のタスク中に観察され、パターン1と同様、脳活動は上昇し、脳血流が増大するとも解釈できるが、静脈性診血により脳血液量の増大が考えられる(図11)。

パターン5はパターン4と逆の変化であり、脳血液量は減少していると解釈できる。

一側の脳でパターン5が観察された時、対側の脳の血流は上昇する傾向にあった。これは計算タスクの実験で、最初にパターン5が観察されたときと同様であった。

通常、左脳と右脳で別の変化が起こることは少ない。つまり、左脳の血流が上昇すると右脳の血流も上昇し、左脳で減少すると右脳でも減少する。

パターン5がパターン2と同様であるならば、パターン2とパターン1は脳活動が異なる変化なので、左脳と右脳が異なった脳活動変化をしていることになる。

実験3ではパターン2が観察されると予測出来る状況にて、パターン5が観察されるのかを検証する。

◆実験3

目的;快適な状況で脳血流変化を計測する。

場所:東北工業大学5号館B1階院生小講義室

方法:好きな音楽を聴かせる。

被験者H:男子大学生(22歳)

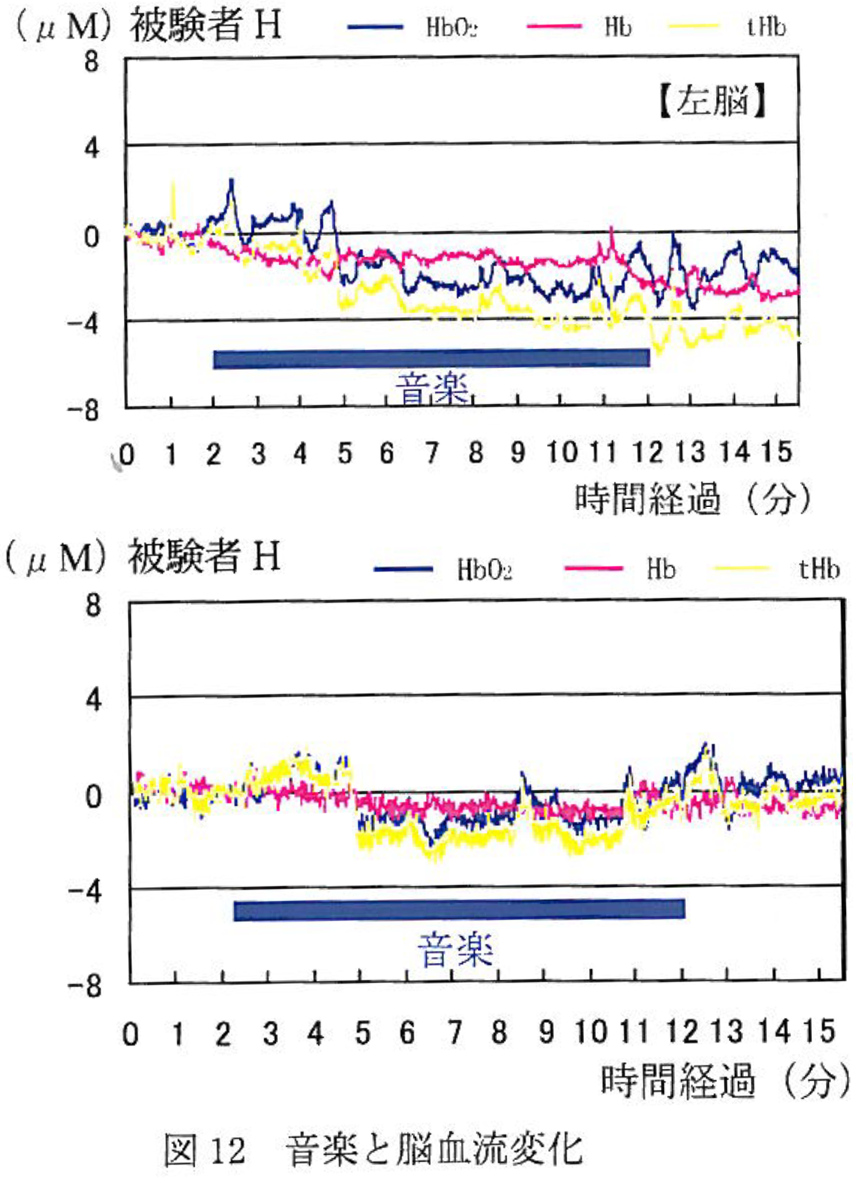

好きな音楽を聴かせた場合、脳血流が減少する傾向がみられ、左右脳で同時に脳血流が減少することが観察された。HbO2、Hb,tHbの変化はパターン2であった。

HbO2、Hb,tHbの部分的な変化を調べてもパターン4,5のような変化は観察されなかった。

◆実験3の考察

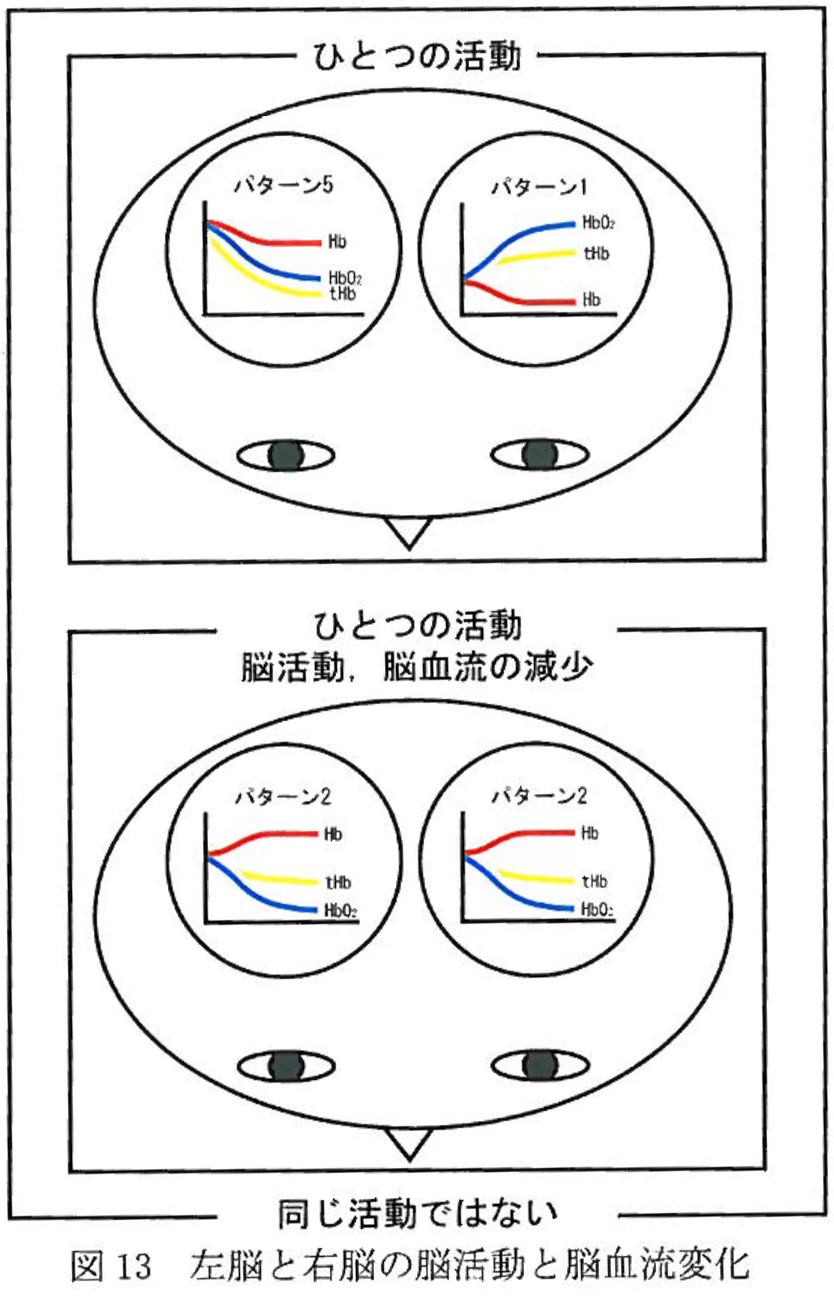

通常は、左右の脳で脳血流はほぼ同様の変化を示すが、本研究では一側の脳でパターン5が観察されるのと同時に対側の脳でパターン1が観察された。タスクの内容によっては、左右の脳で異なった、脳活動、脳血流の変化を起こすことが推察される(図13)。

◆全体の考察

実験結果のパターンについて表1にまとめた。実験1,2-1,2-2,2-3,3は精神的負荷を与えた実験で(脳血流が上昇すると予測される)、実験4は精神的負荷を与えないで、リラックスさせる実験である(脳血流が減少すると予測される)。

脳血流の測定結果の解釈を行うために、パターン4とパターン5のように、臨床的にはやや異常な状態の脳の状態である2つのパターンを中心に表1に示した。これを基に、実験結果の全体について考察を行った。

パターン4については、精神的負荷を与えたときに、パターン1が観察されるような状態において観察されることや、パターン1が観察された被験者でパターン1が観察される同様のタスク実験でも観察されたことより、脳血液が上昇しているとの解釈も可能であるが、脳血液量が増大している。

パターン4は脳活動、脳血流ともに上昇している状態を表しており、本研究においてパターン4が観察される割合は高かった。

パターン1が観察される被験者では、その後もパターン1が観察される傾向があり、パターン4が観察された被験者では、その後もパターン4の変化が観察されやすい傾向がある。この違いにより被験者の適性などの分類ができる可能性が考えられる。

パターン5については、パターン4と同様にパターン2が観察されるような状況において観察されたことより、パターン5はパターン2にみられる脳活動、脳血流の変化と同様の解釈をし得ると考えた。

しかし、研究を進めるうちにパターン5が観察される状況では、一側脳でパターン5が観察され、対側脳においてパターン1が観察された。通常、脳血流に関しては左脳と右脳で別の変化が起こることは少ない。つまり左脳の血流が上昇すると右脳でも上昇し、左脳で減少すると右脳でも減少する。

パターン5が観察された状況でも、左右同じ変化をしていたとするなら、パターン5の変化とパターン1の変化は同じ脳活動の変化を示している可能性がある。

パターン1の脳活動、脳血流の変化はパターン2の変化どはまったく異なる。つまりパターン5がパターン2の脳活動、脳血流の変化と同様ではないと考えられる。

そして、パターン5が観察された被験者で、パターン2が観察されると思われる実験を行ったが、パターン5が観察されることはなかった。

これらのことより、パターン5がパターン2よりも、パターン1に近い状態であると考えられる。

しかし、脳血流は低下する傾向にあるので、血流は減少しているが、脳活動は上昇している状態であると考えられる。

パターン5ではHbO2が減少していることや他の研究結果を考慮すると、パターン2に近い変化であると考えられる。しかし、パターン5は一側の脳で観察される傾向があり、対側の脳ではパターン1の変化を示している。左右の脳は同じ活動の変化をする傾向が多いことや、パターン2が観察される状況でパターン5が観察されないことから、脳全体の活動は上昇していることが考えられる。

すなわち、パターン5に見られるHbO2、Hb、tHbの変化は脳活動が上昇していることを表しているが脳血液量が減少していると考えられる。

同じタスクの実験においてパターン1,パターン4,あるいはパターン5が観察される被験者では、適性などの分類ができるかも知れない。

◆まとめ

本研究では近赤外線分光法による脳血流測定装置を用いて、前頭部脳血流の測定を行い、メンタルワークロードの評価へ応用することを試みた。

HbO2、Hb、tHbの計測結果の解釈には困難な箇所があったが、個人の特性を含めたメンタルワークロードの違いを評価し得る可能性が示唆された。

◆参考文献

○日本脳代謝モニタリング研究会(編):臨床医のための近赤外分光法,新興医学出版,2002

○鈴木雄一,畠山英子,松崎泰賢,森川岳,末吉修三,宮崎良文:,聴覚刺激が脳血液量,血圧,主観評価に及ぼす影響、日本生理人類学会誌6,特2,36-37,1999

○恒次祐子,森川岳,宮崎良文,上脇達也:パーソナリティと生理応答(1)-嗅覚刺激を例として,日本生理人類学会誌7,特1,56-57,2002

1. 研究の背景と目的

近年の建物は、高断熱高気密化が進んでおり、自然換気量が減少する傾向にある。現在社会問題となっているシックピルシンドロームは、この建物の気密化が原因の1つと言われており、換気が十分に考慮されずに気密化が進んだ住宅では、室内空気環境が悪化し、居住者の健康被害を引き起こしている。したがって、建物には、換気量を充分に保障する換気システムが必要不可欠となってきているが、「量」だけの確保では、室内の必要な場所へ新鮮な空気が分配されているかどうか、空気が目に見えないために不明であり、換気の「質」の問題が問われている。

本研究は、人工気象室を用いた換気実験とCFDに基づく数値シミュレーションから、換気による室内気流の挙動を系統的に分析し、「質」を考慮した今後の室内換気計画のための基礎資料整備を行なうものである。

2. 人工気象室を用いた換気実験

2.1 人工気象室と換気システムの概要

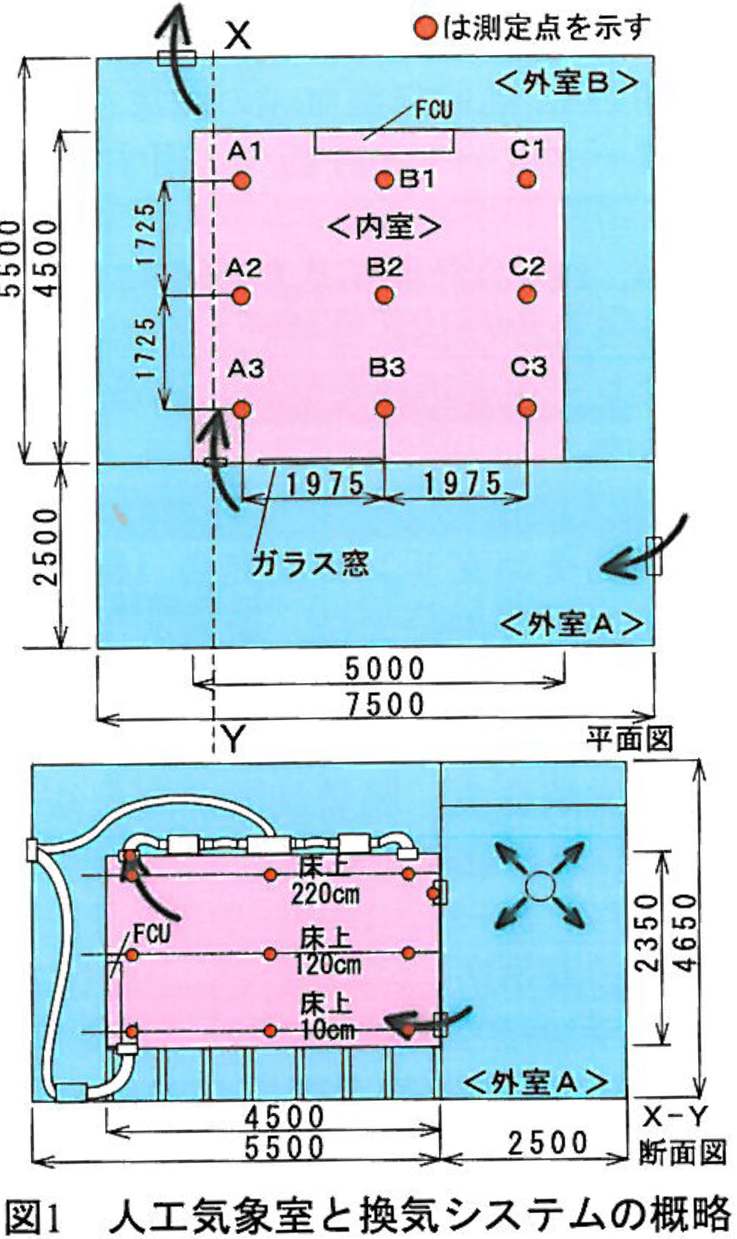

室内の換気性能評価を難しくしている最も大きな要素は変動する外気温である。そこで、外気温を自由に制御できる人工気象室を用いて換気実験を行った。図1に、人工気象室の平面断面図と換気システムの概略を示す。人工気象室は室内空間を想定した内室とそれを取り囲むように配置された外室A・Bからなリ、外室は-15~40°Cまで自由に温度制御できる。内室には、外室A側に大きなガラス窓が設置されている。換気方式は、内室の空気が天井と床に設置されたいずれか一ヶ所の排気口からフアンによって排出され、それを駆動力として壁上・壁下の給気口のいずれか一方から外室Aの空気が内室に自然供給される第3種換気方式である。内室の温度は常に20°Cに設定した。内室の暖房は、フアンコイルユニット(以下FCU)による温風暖房、電気式暖房パネルによる床暖房の2種類とした。床暖房は、制御系統が内室のインテリアとぺリメータの2系統に別れており、それぞれ独立の制御が可能となっている。

2.2 実験の概要

表1に実験の種類と条件を示す。換気に影響を与えている因子として、1外室条件、2暖房方式、3FCU風量、4給気口の位置、5排気口の位置、6給排気口の形状、7換気量、の7因子を取り上げ、これらの因子の組み合わせで、合計34条件の実験を行い、各因子が室内換気特性に与える影響度を検討した。

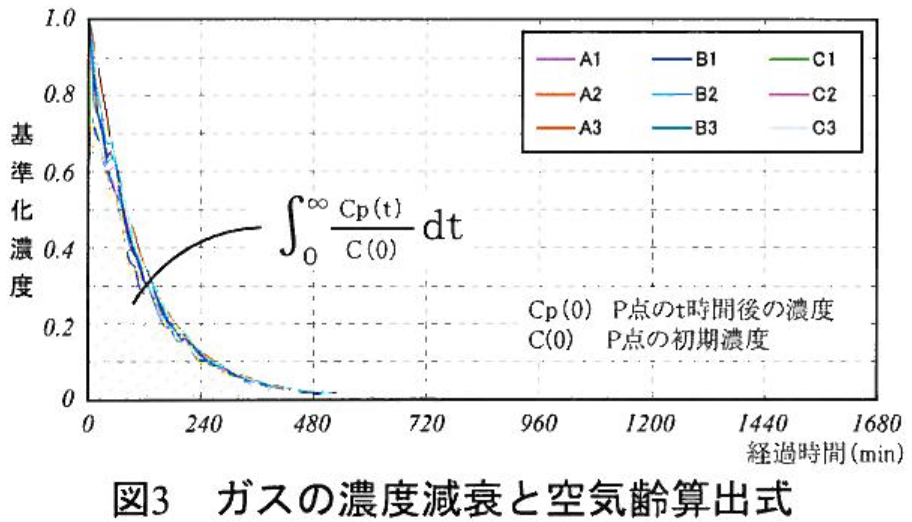

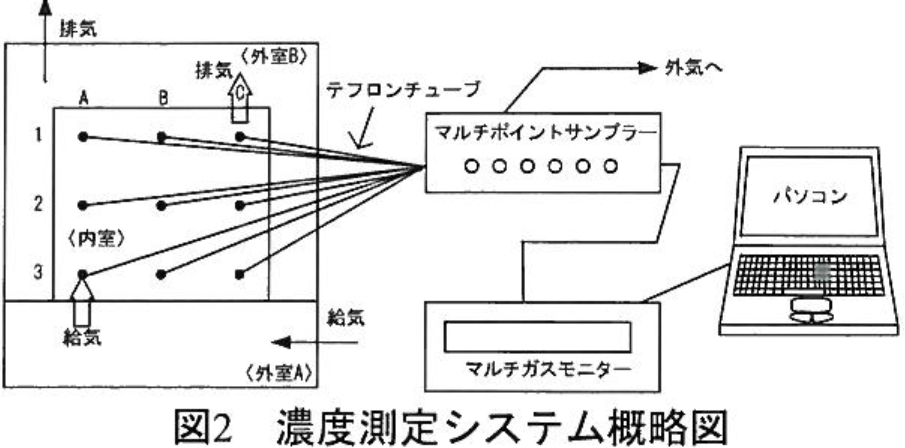

実験方法は、SF6をトレーサーガスとしたステップダウン法とした。室内のガス濃度を均一の状態にしてから換気システムを稼動させ、ガス濃度減衰の測定を基に局所空気齢と局所空気交換効率を求める。ガス濃度の測定点は、図1の赤丸に示すように、平面に9点、高さ方向に3点の計27点である。各測定点にはA1~C3まで記号が付いており位置を識別している。図2に濃度測定システムを示す。測定点は自動的に切り替わるようになっており、サンプリング時間は約60秒である。

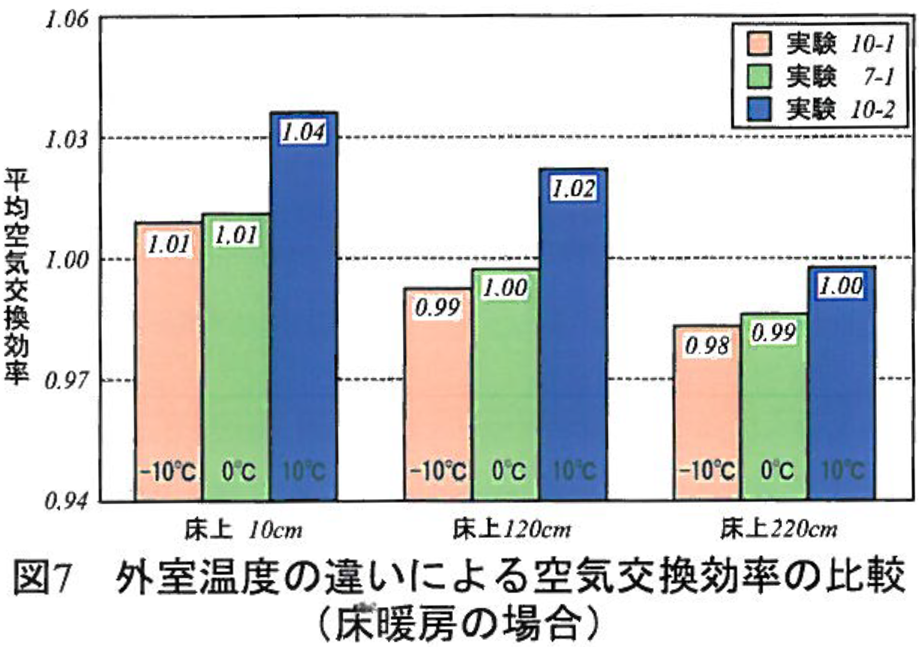

2.3 実験の結果

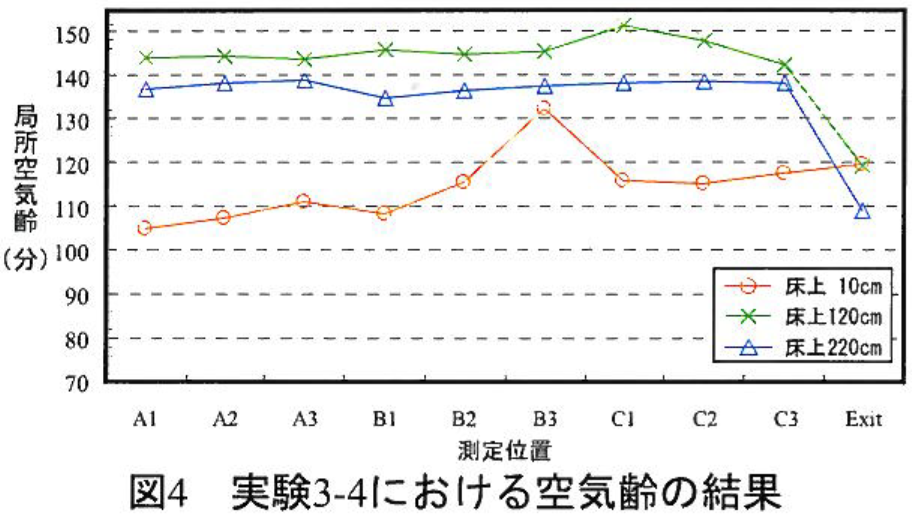

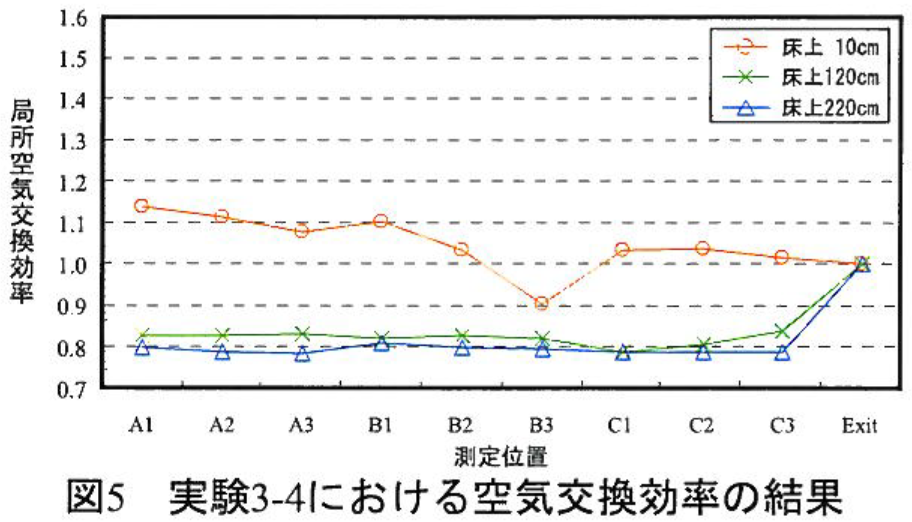

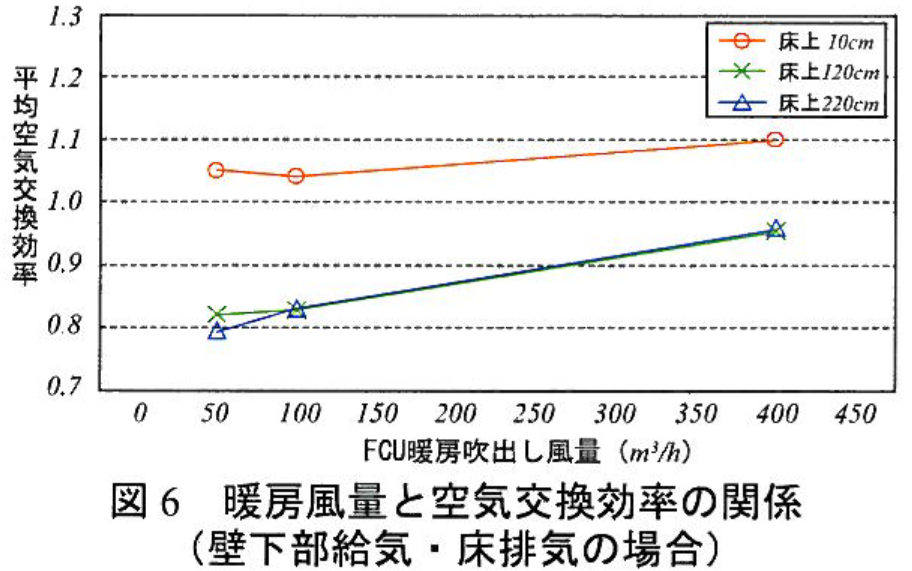

実験結果の一例として、実験3の暖房機器にFCUを使用した場合の結果を示す。図3は、そのときの室内各点のガス濃度の減衰の様子を示したものである。空気齢は、減衰曲線の下の斜線部分の面積に相当している。また、各測定点で得られた空気齢を排気口の空気齢で基準化したものが空気交換効率となり、本研究では、この指標を用いて換気性能を評価した。図4に、実験3-4の室内下部で給排気した場合の空気齢、図5に、そのときの空気交換効率を示す。壁下部から給気した場合、給気口近傍のA3から外気導入方向にあるA列~B1の床上10cmの空気齢が110分と早く、床上120cm以上の測定点では、排気口の空気齢よりも空気齢が遅い。この各空気齢を排気口空気齢で基準化したものが空気交換効率となる。空気交換効率でみると、床面付近の効率が他の高さに比べて大きい。特に、外気導入方向にあるA列~B1の効率が約1.1と大きいが、これは、導入外気の密度の影響によるもので、床面を這って移動する外気の動きが見られる。床上120cm以上の測定点になると、排気口の空気交換効率よりも測定点の空気交換効率が小さく、ショートサーキットが発生していると思われ、新鮮空気の呼吸域への到達の遅れが懸念される。空気交換効率に対する暖房風量の影響として、実験1の400m²/h、実験2の100m²/h、実験3の50m3/hの「壁下部給気,床排気」の結果を、平均空気交換効率と暖房風量の関係でまとめたものを図6に示す。暖房風量の増加に伴い床上120cmと220cmの空気交換効率が0.82~0.95まで上昇し、ショートサーキットの影響が緩和されており、部屋全体に新鮮外気を均一に分配するには、換気回数で、8回/h(実験換気量の16倍)以上の暖房風量が必要になると見積もられる。なお、床上10mでの空気交換効率は、風量の増加に伴って大きくなるが、これは、壁下の給気口と暖房用吸込口の間でショートサーキットの割合が高くなり、この間に位置するAl~A3、B3での空気齢が小さくなったためと推定される。次に、実験10の外室温度の違いによる高さごとにまとめた平均空気交換効率を図7に示す。このときの内室の暖房は床暖房である。外気温度が室温よりも低いため床付近の効率が大きくなっているが、各測定高さの結果とも、導入外気温度が高いほうが効率が大きいことが見てとれる。これは、導入された外気が床暖房から熱を受け取り暖められるまでの時間が、外室温度が高いほうが短いためと推察される。外気を導入する際、空気を室内の空気と熱交換してから室内に導入することが望ましいと思われる。

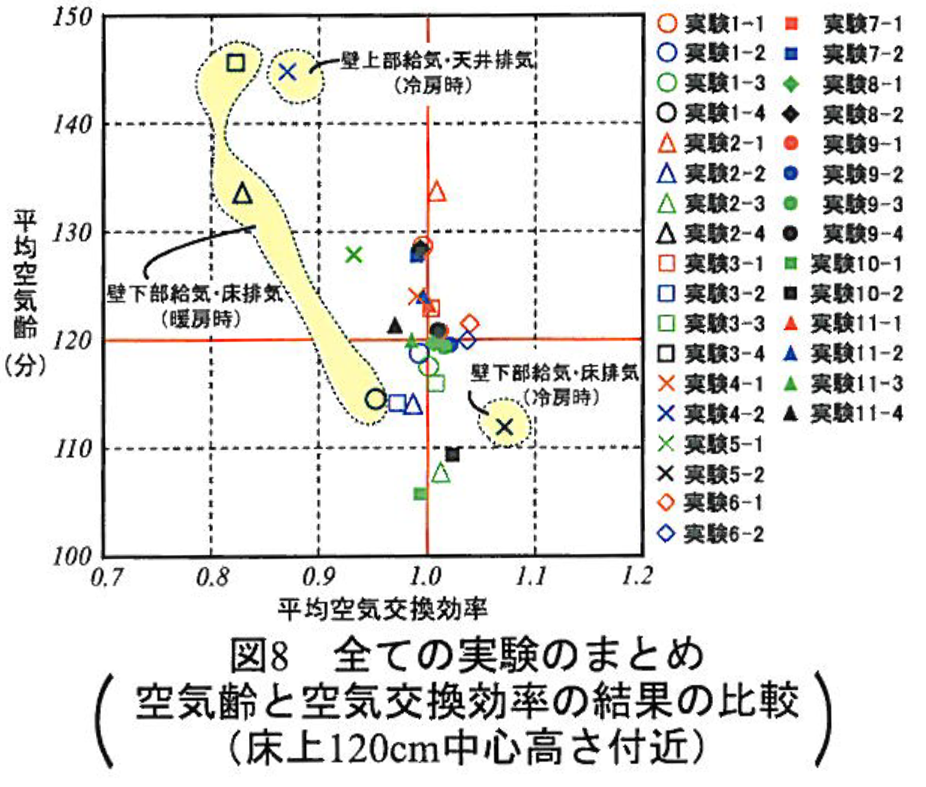

以上全ての実験の結果を床上120cmの空気交換効率と空気齢の関係でまとめてみた。その結果が図8である。多くの実験の結果が空気齢120分、交換効率1.0付近に集まっているが、概ね、両者には空気齢が大きければ、交換効率が小さいといった、負の相関が見られる。全ての結果の中では、実験5-2の夏季冷房空間における壁下給気、床排気の経路の交換効率が約1.1と最も大きくなっている。逆に効率が最も小さいのは、冬季の暖房時で、と同じく低い位置で給排気する場合実験3-4、実験2-4で、効率が0.8~0.9、空気齢145分である。また、夏季冷房空間において室内の高い位置で給排気する実験4-2の場合も空気齢、交換効率ともに結果が悪く、グラフの左上に位置している。すなわち、これら場合、導入外気が室内の短い経路を通って排気口に至るため、呼吸域において新鮮空気の到達が遅れる危険性があるということを示している。全体としては、外室温度と給排気口の位置関係が換気性能に最も大きく影響を与える因子であることが判った。

3. CFDを用いた換気シミュレーション

3.1 シミュレーション概要

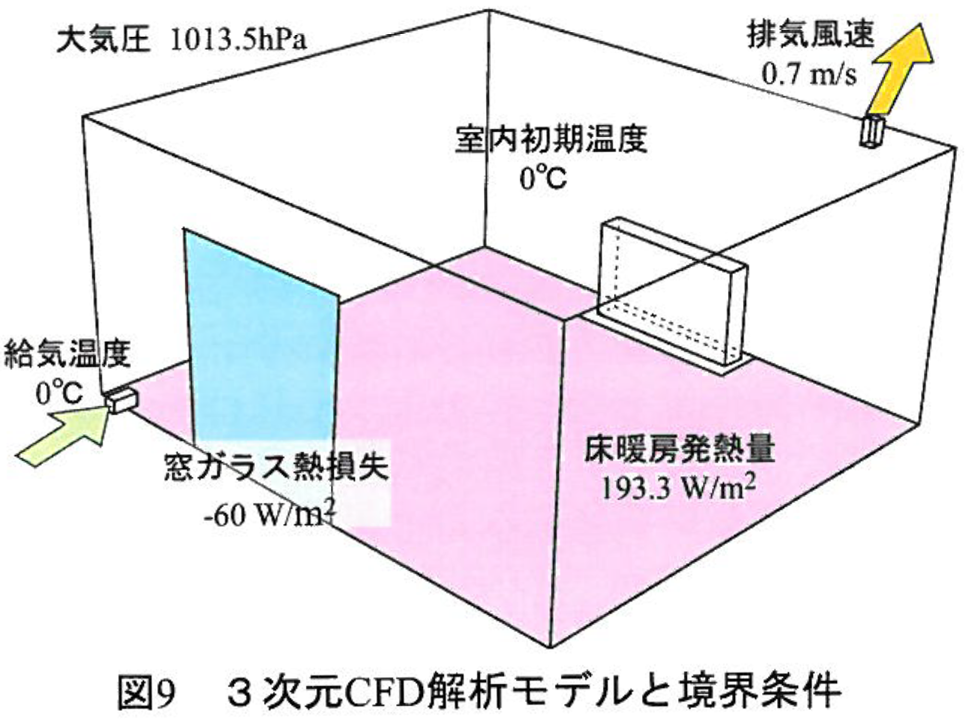

換気を行っている空間内のより詳細な空気の挙動を明らかにするためCFD(ComputationalFluidDynamics:数値流体力学)を用いて換気に関するシミュレーションを行った。本研究では、解析に必要な支配方程式を有限要素法で離散化した。離散化された代数方程式を有限要素法解析汎用プログラム「FLOTRAN」を用い、3次元解析を行い、換気計画へのCFD利用の有用性を検討した。解析対象空間は、換気実験で用いた人工気象室の内室で、その実験条件を3次元数値モデルに定義し、それを計算モデルとして解析を行なっている。3次元解析モデルと解析条件を図9に示す。壁下部給気・天井排気の換気経路をとり、床暖房を使用した空間である。これは、実験7-2に相当する換気条件である。

3.2 シミュレーション結果

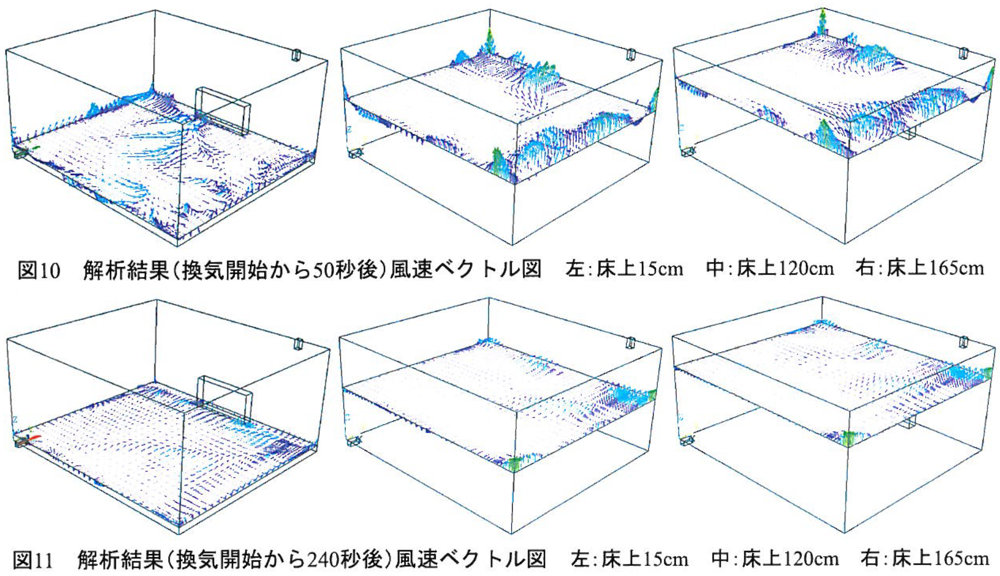

シミュレーション結果の一例として、換気開始50秒後の床上15cm、120cm、165cmの風速ベクトルを図10に、240秒後の同断面の風速ベクトルを図11にそれぞれ示す。50秒後では、給気口付近の気流速度が遅くなっているが、これは、給気口から流れ込んだ冷たい空気がすぐに落下して、床面を這って流れるからである。床上15cmの断面では、全体的に空気が給気口の方向(A3)から排気口の方向(C1)へ動いているが、気流によって、床暖房から熱を受け上昇気流が生じている箇所が見てとれる。床上120cmの室内の中心高さ付近の気流の様子は、室内の中心部はあまり動きが見られないが、c列側の壁面と外気導入方向の壁面付近の室内周辺部の空気の動きが大きい。床上165cmの、人が立った場合の呼吸域の高さでも床上120cmと同じ傾向を示している。空気は、室内の周辺部で動きが大きく、室内中心部では、動きが小さくなっている。給気口や排気口側の壁面における上昇気流は、この付近での空気が大きく壁にぶつかることと、空気の壁面に沿って流れる特性であるコアンダ効果の影響であると考えられる。換気開始から240秒では、床上15cm、床上120cm、床上165cm各断面の気流は落ち着き、動きが小さくなっている。床上15cmに関しては気流の動きが見られ、その後、気流の変化は少なくなっていき、定常状態になるものと考えられる。

3.3 空気齢の算出の試み

シミュレーションで得られた風速ベクトルの結果から空気齢の算出を試みた。使用した風速ベクトルは、換気開始から370秒経過後の結果で、室内気流が定常に達したと見られる時間である。測定点から質量0の空気分子1個を飛ばし、風速ベクトルデータを基に得られる1つの流線の軌跡を求め、給気口に至るまでの移動時間を時間を逆に解き、この時間を空気齢とした。算出された空気齢は、給気口に近いほど値が小さく、離れるほど値が大きくなり、給気口からの距離に比例する傾向が見られた。濃度分布の計算を必要としないこの方法は特筆されるべきで、今後、その計算方法の確立が待たれるところである。

4. 結論

換気の「質の向上」という視点から、人工気象室を用いた換気実験とCFDを用いた数値シミュレーションの2つの方法により、空気流動特性に着目した換気性能について検討した。換気実験の結果、外気温と給排気口位置の関係が換気性能に最も大きく影響を与える因子あり、場合によっては、新鮮空気の分配の遅れが懸念されることがあるなど、幾つかの重要な知見が得られた。また、換気に関するシミュレーションの結果から、室内空気の挙動を視覚的に捕らえることにより、換気計画へのCFD利用の有用性が確認された。シミュレーション結果は、実験では得ることのできない内容を多く含んでおり、今後の展開が期待されるところである。

参考文献

1)MSandberg,M.Sjoberg:Theuesofmomentsfbrassessingairqualityinventilatedroom,BuildingandEnvironmcnt,18,181-197,1983

2)石川善美,佐野裕志ほか:人工気象室を用いた建物の換気性能評価に関する研究その1~7,日本建築学会大会梗概集,2000.920019200282003,9

3)石川善美,内海康雄ほか:人工気象室を用いた空気齢に基づく建物の換気性能評価に関する研究第1~6報,空気調和・衛生工学会講演論文集,2000,92001.92002.92003.9

1.研究の背景と目的

建築は他の建築や施設、地域の自然と接している。周りとの関わりを完全に絶つことは出来ず、デザインは周辺空間に対して参加し影響を及ぼす考え方が求められる。これは街並みを良くし景観や環境を整えることに繋がる。学校キャンパスのような周辺地域に対して大きな影響を及ぼす空間は、景観や環境を整え、それを周囲へ提案していく内容が必要である。デザイナーは建築を私的な場でも公的な空間に建てる自覚を持ち、パブリックの場で共有する価値があるデザインをしなければならない。どのようにすれば<公共の場に望ましいデザイン>が出来るのだろうか。

本研究では、<空間をデザインできる建築家とは>どのような制作過程を行なっているのかを二瓶教授のもと環境情報工学科研究棟・教育棟建設計画の現場に密着し、全プロセスの制作作業にチームの一員として参画することで、<空間>を創り出す瞬間に立ち会い、デザインの実践を肌で感じ学ぶ。設計者の建築に対する理念を発見し、これからの空間デザインのあり方を考える。

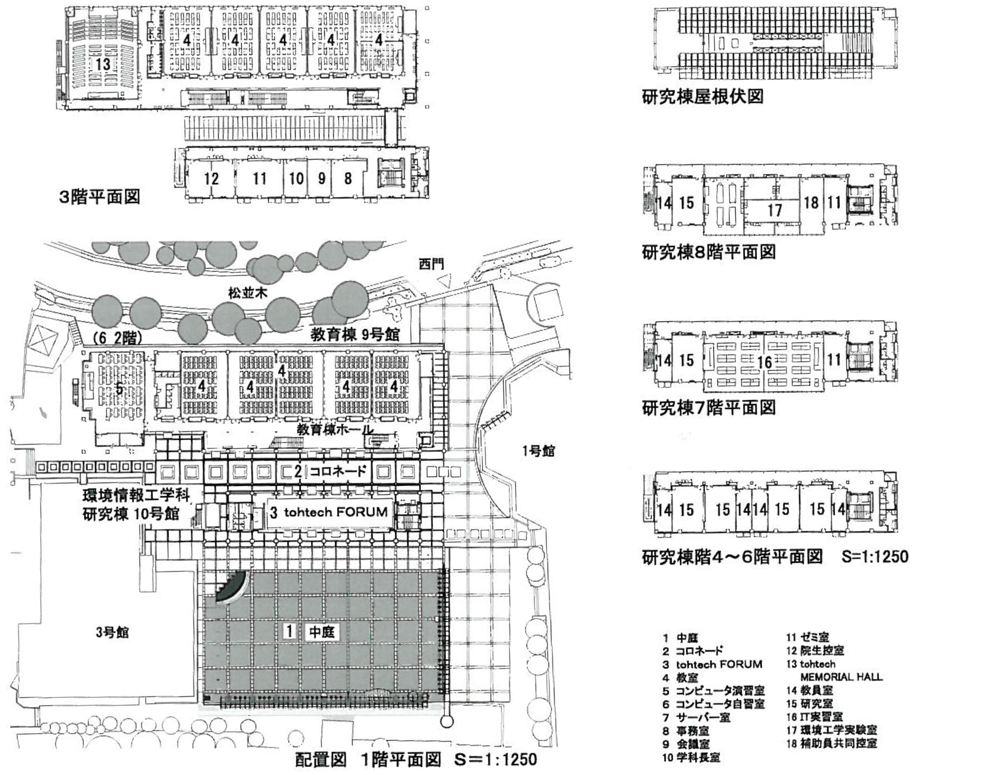

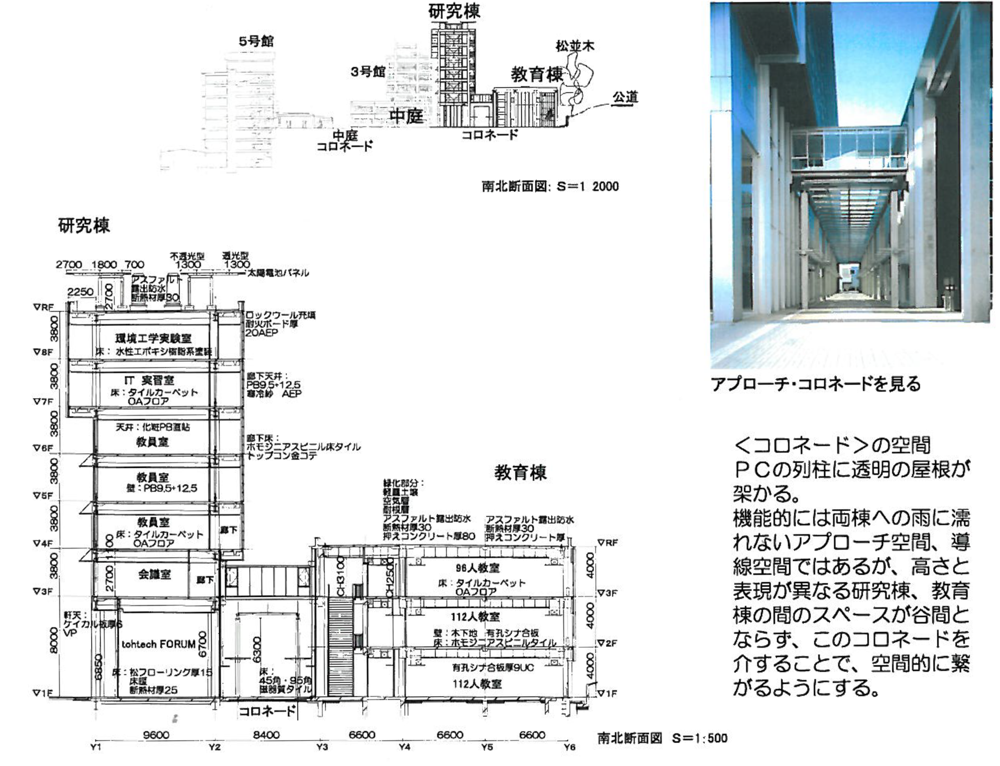

2. 新棟が完成するまでのプロセスとそこから学んだこと

■新棟計画の背景と目的

本学6番目の学科、環境情報工学科の開設に伴い、新学科の教育・研究スペースと教室群を含むく新棟>の建設が計画された。

■計画の内容について

旧2号館周辺に計画、研究施設と教育施設を機能と独自性を重視し分棟、公道沿いに低層の講義棟、中庭側に高層の研究棟を配置。両棟の間にコロネードを設け、アプローチ空間をつくる。環境に配慮した三つの要素、屋上緑化、太陽光発電、雨水利用を盛り込む。

■新棟が完成するまでのプロセスから学ぶ

新棟計画は平成12年夏より新棟建設委員会委員である二瓶教授の指導のもと、二瓶研究室が取り組んできた研究課題である。基本構想、基本計画、基本設計、実施設計、設計監理に参画した。

(1)当初の法人案である箱型1棟案に対し新棟建設委員会案を提案する。議論を行うことで、現在建てられている新棟の形を実現できた。<説得する力がある良い提案をすれば良い反応が返ってくる>ことを発見した。

(2)制震システムを導入し、研究棟の構造が鉄骨になる。PCa構造の教育棟と対比させつつも、統一感を出すため両棟低層部のファサードで共通のモチーフを用いた。一部の制作品はデザインする側の目的や予想を裏切震装置をデモンストレーション用とし、デザインを提案。形状の変更、やりとり、実物に近い模型を使った検証を繰り返した。提案する能力、イニシアチブをとる能力、まとめる能力が建築デザインの重要な要素であることを学んだ。

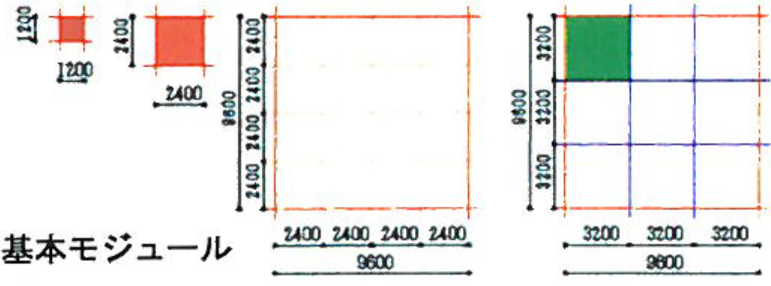

(3)基本の重要性を学ぶ。

空間の規模が大きいほど「基本」の重要性が増す。基本モジュールの考え方を例に上げると、これは一部を決める単位ではなく、研究棟、教育棟、コロネード、中庭と他の空間にまで応用・対応ができる。「基本」はインテリアやファサードのデティールにいたるまで対応され体系的展開を見せた。

(4)デザイン展開の手法とプロセスを学ぶ。

1-図面による検討一「提案」

デザイン内容を表現する

2-模型による吟味一「検証」

物体の存在感を認識し、対比やバランスを確認する

3-現場でのやり取り-

デザイン意図を正確に表現していく作業

3.香澄町キャンパス空間への展開とそこから学んだこと

■新棟からキャンパス全体へ

新棟計画の設計主旨はキャンパス空間全体のデザイン方針を含んだメッセージである。新棟建物周りの中庭、ミニコロネード、アプローチ、サインのデザインは新棟計画の展開であり、今後のキャンパス計画の手がかりになるよう進められた。

■完成した新棟がみせてくれたもの

作品はデザインする側の目的や予想を裏切る効果を生みだす場合もある。完成した新棟の「明るく伸び広がる空間」で、清すがしく活発に行動する人々を良く目にする。空間が、そこに集う人達に緊張をもたらしていて、その人の気持ちに与える影響がキャンパスの雰囲気を変えてきていると考えられる。

4.新棟計画まとめの作業における考え方の整理と発見

(1)「(仮称)東北工業大学環境情報工学科研究棟・教育棟の計画から完成までの軌跡」の編集過程において

計画から完成までの制作課程をまとめた。

デザイン手法や技術的な内容まで掲載し今後のキャンパス計画に活す内容とした。まとめの作業を行なうことで、全ての過程で妥協せず、突き詰めることによりく美しい空間を創り出す瞬間>が生れ、この積み重ねがデザインのレベルを上げることを学んだ。<計画から完成までの全てにおいてデザインの内容・質を進化させる>ことを発見した。

(2)計画・デザインの意図を学内外に伝える作業の過程において

この作業を通じて作品完成後も作者としてデザイン伝えていく責任があると実感した。クライアントに案を提案し、議論・評価からさらに案を進化させてきたように、今後デザインする人達に作品をくモデル>として提案する。評価が次へ繋がることを学んだ。

(3)完成後の評価から

建築の建設は行程ごとの分担作業になるがデザインをリードしていく人間のく姿勢>が作品のレベルを上げて完成させ、チーム全体が達成感を味わった。また利用する学生達に最も大きな印象を与えたのは、キャンパス空間に今まで見られなかった新しい景観が創られたことである。学外の評価も高く、デザインのリードが正しかったことが証明された。

5. <空間をデザインできる建築家>とは

建築に対する哲学が明確なとき作品をより良く突詰めていくための情熱が持続できる。デザインされた空間が人々を目的も無く無意識に集めるような、ある目的のために用意された空間ではなく、何かをするならココでやろうと思わせる空間を創っていくのが「空間をデザインできる建築家」だと考える。

1. 研究の背景と目的

気候条件の厳しい東北地方においては、従来より、冬の室内熱環境の改善が指摘されているところである。一方、地球環境問題に対する社会的関心が高まり、住宅においても省エネルギー性の向上が要求されている。すなわち、現代の住まいにとっては快適性と省エネルギーの両立が最大の課題である。そこで、本研究では、東北地方の住まいにおける室内環境とエネルギー消費量の実態と問題点及びその動向を明らかにして、今後の住宅における居住性能の向上に資することを目的とする。

2. 研究の方法

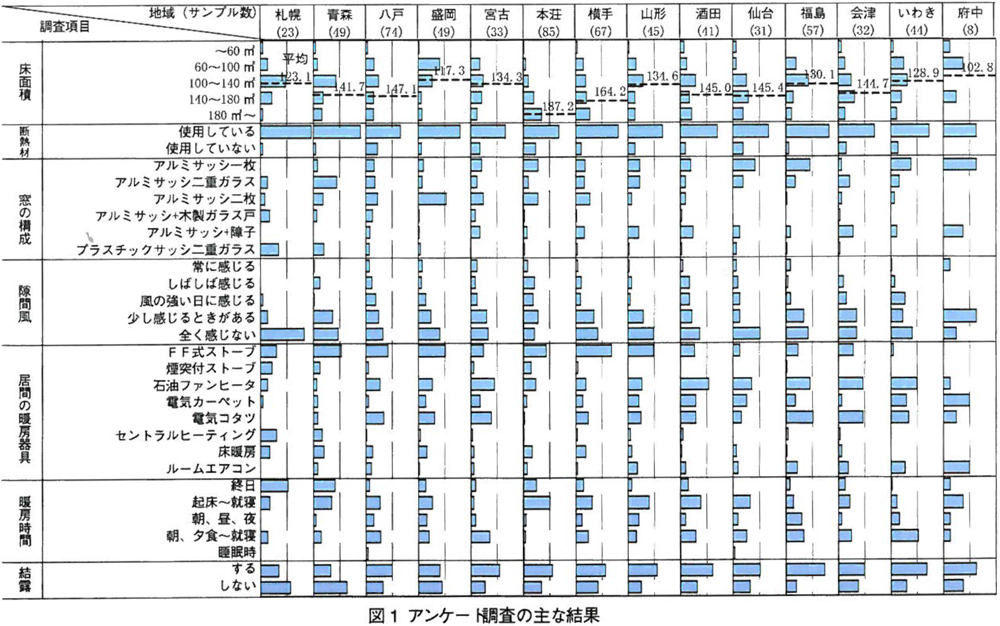

居住性能に関するアンケート調査と室温調査を2002年冬に、秋田県立大学及び東北大学と共同で行なった。表1に、調査対象の都市、住戸数、調査期間などを示す。調査対象は、東北地方12都市と札幌、府中の638戸の戸建住宅である。調査内容は、住宅のシェルター性能、冬の住まい方やエネルギー消費量などで、各都市とも小学校等の生徒を介して調査票を配布し、各住戸に回答を依頼した。室温調査は、アンケート調査とともに液晶温度計を配布し、1日3回、1週間にわたり、居間と寝室の温度を居住者に目視で測定してもらった。同様の調査が東北大学において1982年と1992年にも行なわれており、本研究はそれらの結果と比較し、室温やエネルギー消費量がこの20年間でどのように変わってきたかを把握するとともに、多変量解析法を用いた統計的分析を行ない、熱環境からみた地域特性についても検討する。

3. 住まいに関するアンケート調査の主な結果

図1にアンケート結果の一部を示す。これは都市別に集計してまとめたものである。

(1)床面積

全体の平均値は約130m²である。

これは、20年前より30m²、10年前より10m²増加している。

(2)断熱材

断熱材の使用率は20年前よりは大きいが、10年前と大差なかった。

(3)居間の窓構成

北の地域でガラス二枚が多く、会津を除く宮城県以南はガラス-枚が多くなっている。東北地方で二重ガラスが多く見られるようになったのはこの10年である。この傾向は20年前と同じである。

(4)居間の隙間風

隙間風の感じ方は各都市とも昔よりも少なくなってきており、「全く感じない」と「少し感じるときがある」の回答が多く、全体の50%以上を占めており、この20年間で住宅の気密性能の度合いは高くなってきていると言える。

(5)居間の使用暖房器具

山形以北では、宮古を除き密閉式ストーブの使用が多くなっている。これは、住宅の気密化が進み、室内空気汚染に対する配慮が影響したためと思われる。酒田以南では開放式ストーブが多い。

(6)居間の暖房時間

暖房時間は、札幌、青森、本庄、酒田で長く、福島、いわきで短い。しかし、全体として暖房時間は確実に増加していると思われる。

(7)居間の結露

札幌と青森では半数以上の住戸が結露なしと答えているが、全体的には、これまでの調査結果と同様、「結露あり」と答えている住戸が多い。これは、シェルター性能が向上しているにもかかわらず、相変わらず開放式ストーブが多く使用されていることが原因の一つと考えられる。

4. 室温とエネルギー消費に関する調査結果

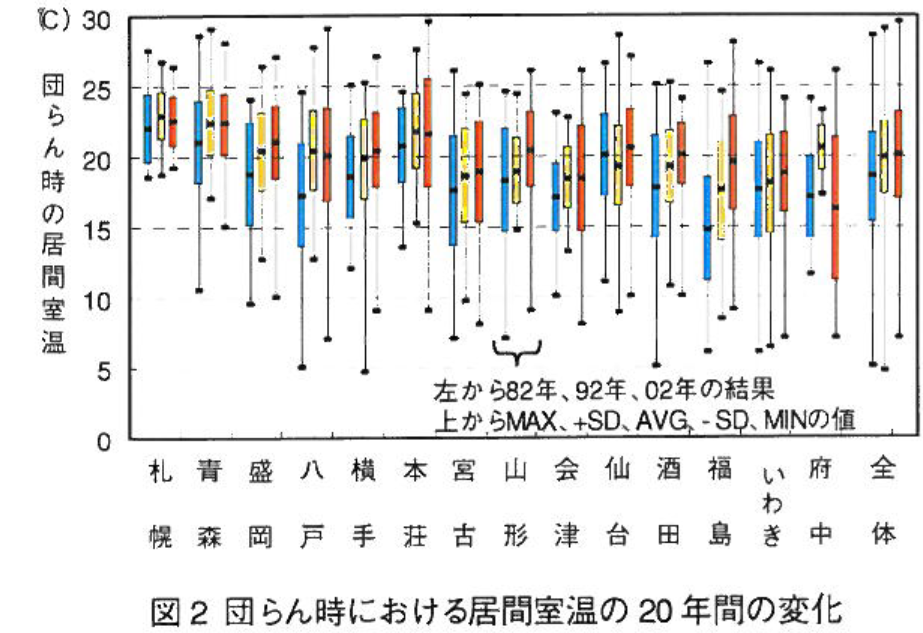

図2に、団らん時の居間の室温を、都市別に、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。横軸の都市は暖房デグリーデイの大きな順に並べた。いずれもばらつきは大きいが、どの都市を見ても、明らかに10年ごとに室温が上昇していることが判る。全体で見ると、20年前が平均温度で18.4°Cであったのに対して現在は20°Cである。特に、2002年の札幌は最低温度でさえ19.2°Cと高く、ほかの東北地方のどの都市よりもばらつきが少なく、ほとんどの住戸が暖かい温度で団らん時を過ごしていることが推察される。また、団らん時における居間と寝室の温度差について見ると、10年前が7.3°Cであったのに対して、現在では5.4°Cと約2°C小さくなっている。

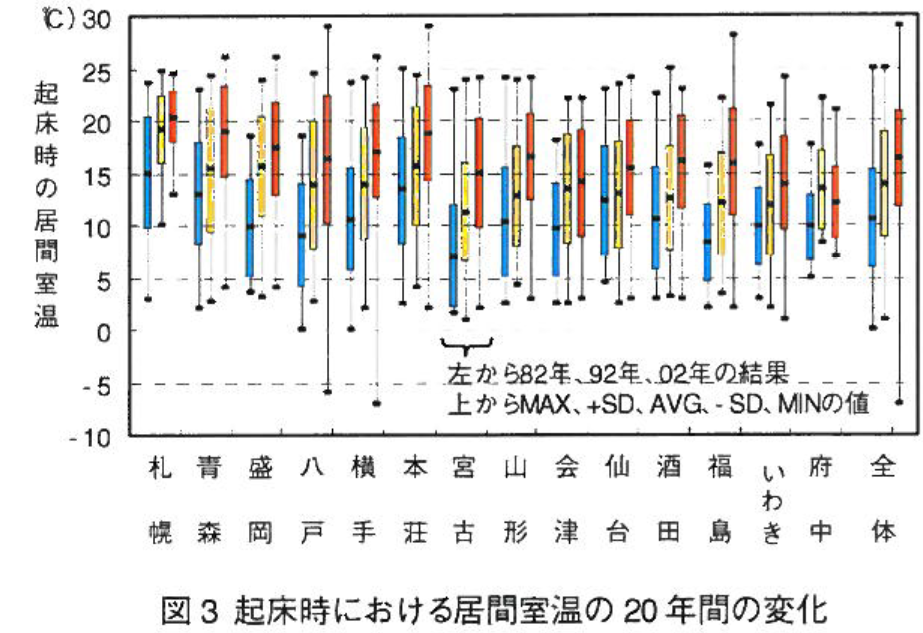

図3に、起床時における居間の室温を、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。これも各住戸のばらつきは大きいが、各都市とも温度は年々上昇していることが判る。全体の平均温度は、20年前が10.5°Cで現在は16.2°Cであるから室温上昇は、20年間で5.7°Cに達している。団らん時と起床時の温度差を見ると、20年前は7.9°Cであったのに対して現在は4.8°Cと、団らん時から起床時にかけての室温低下も緩やかになっていることが確認された。但し、寒い地域ほど暖かく、暖かい地域ほど寒い朝を迎える傾向はますます顕著になっていることが推察された。

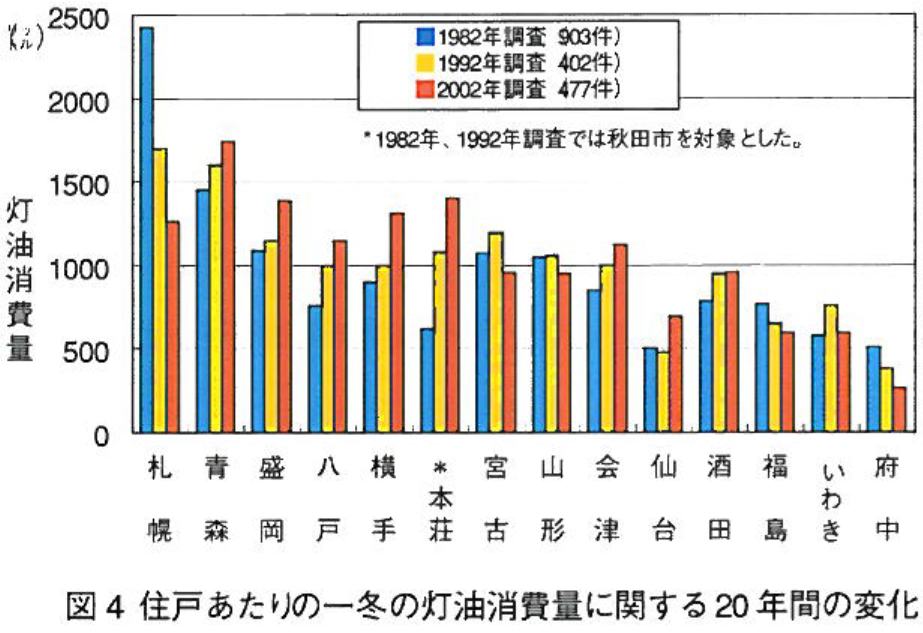

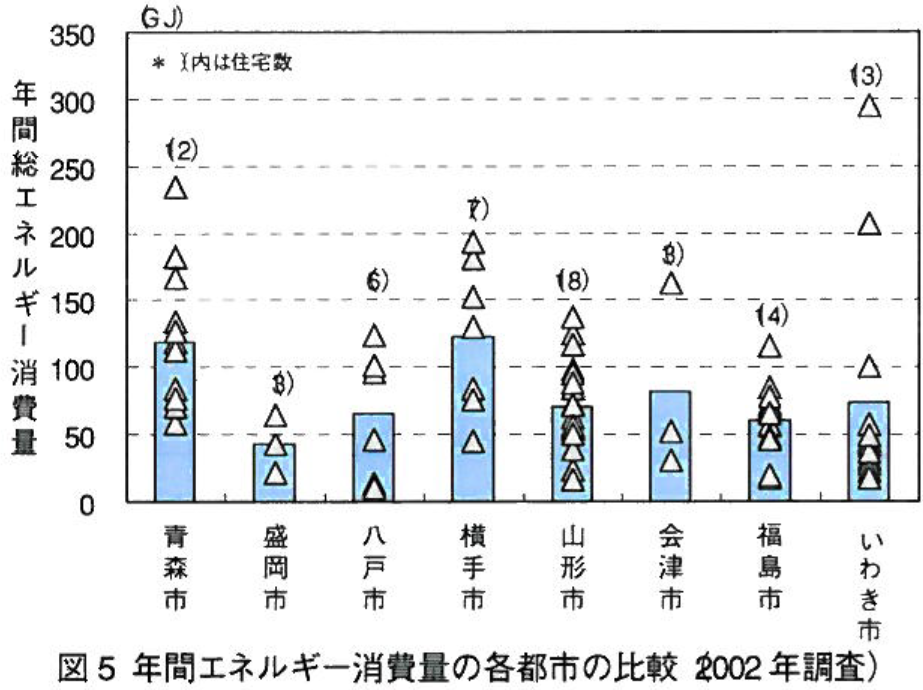

図4に、各都市における住戸当たりの一冬の灯油消費量について、10年前、20年前の調査結果と併せて示す。ここで示す灯油消費量にはもちろん暖房用が含まれているため、都市ごとの差異は暖房環境に対する考え方が反映されているものと思われる。例えば、札幌は20年間で2400lから1300lと激減しているが、これは積極的に断熱気密化を行ない、暖房用エネルギー消費量の削減が実現しているからであろう。これに対して北東北の灯油消費量は年ごとに増加している都市が多く、青森、秋田、盛岡では、2002年の札幌と同等、またはそれ以上になっている。これはシェルター性能の向上よりも暖房環境の質を求める方が先んじられていたためと思われる。図5は、年間エネルギー消費量が得られた住戸について、その二次エネルギー消費量を都市別にまとめて示したものである。平均値で見ると、青森、横手で大きく、100GJを超えている。これは、これまでの調査結果からみても大きな値である。一方、南東北では70GJ前後のエネルギー消費量であった。全体的には、各住戸ごとのばらつきが大きく、シェルター性能のほかに、床面積や居住者の生活スタイルが大きく影響していることが推察される。

5. 数量化理論I類を用いた居住性能の分析

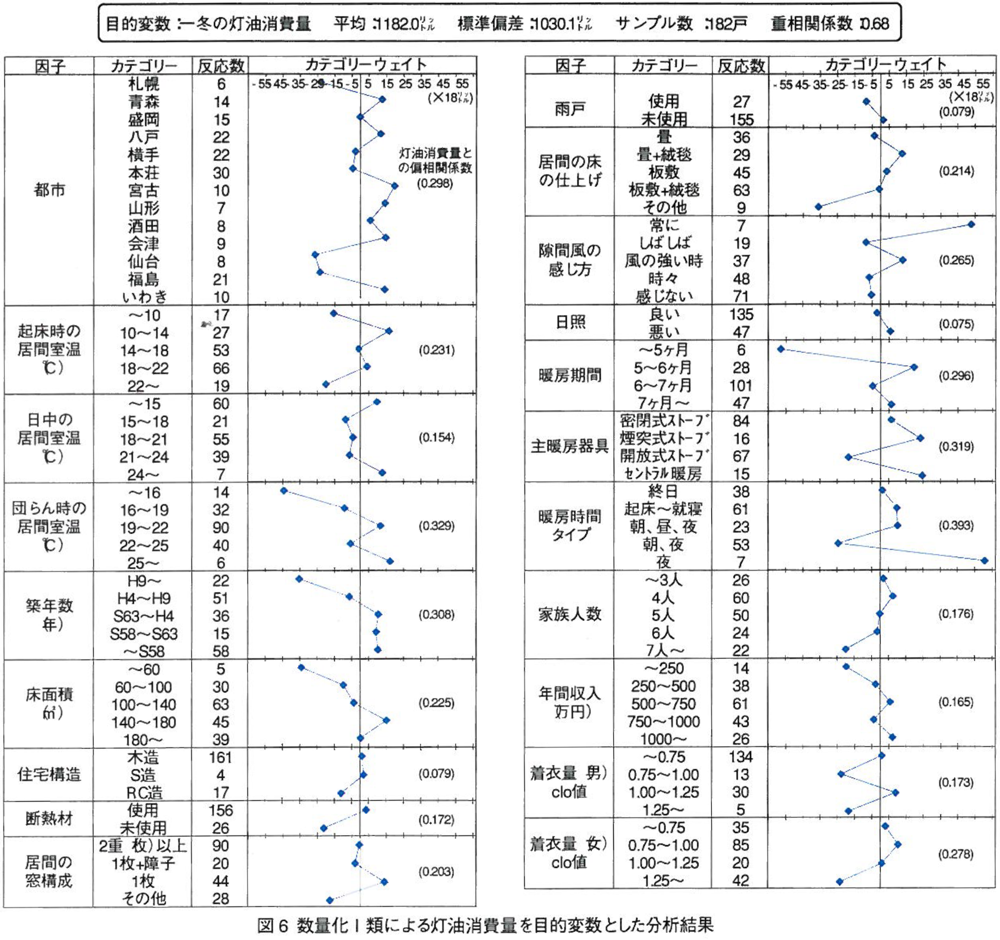

アンケート調査と室温調査の結果を基に、数量化I類を用いて冬期の居住性能に影響を及ぼす因子を把握し、その影響度について検討した。目的変数を室温、又は一冬の灯油消費量とし、説明変数を築年数、窓構成、暖房時間など計20因子を選び分析した。図6に灯油消費量に関する結果を示す。計算に用いられたサンプル数は182戸で、平均灯油消費量は1182.0l、標準偏差は1030.1lである。このモデル式の重相関係数は0.68であった。灯油消費量との偏相関係数より、寄与が大きい因子は、団らん時の居間室温、築年数、床面積、窓構成、隙間風の感じ方などで、住宅構造、日照などは寄与が小さかった。また各カテゴリーウェイトについて見ると、室温は高くなるにつれて、床面積は大きくなるにつれてウェイトは大きくなり灯油消費量は増加する。これに対して、築年数は新しくなるほど、隙間風は感じなくなるほどウェイトは小さくなり消費量は少なくなる。また暖房期間は長くなるほど、年間収入は多いほど、ウェイトは大きくなり消費量は多くなる。以上より、灯油消費量を削減するには、まず断熱気密性を向上させなければならないことが裏付けられたが、一方で、居住者の生活スタイルによってもエネルギー消費量は大きく左右されることが示唆された。

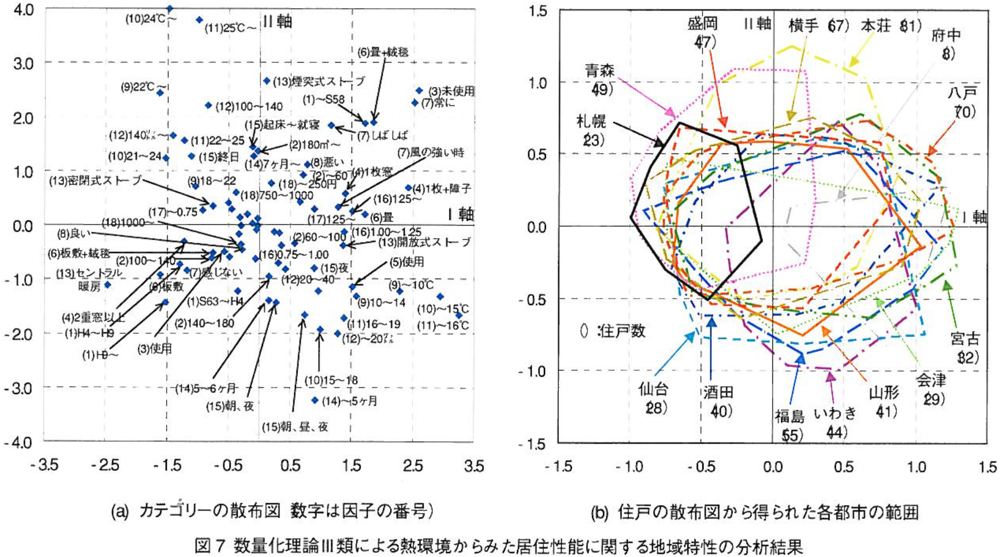

6. 数量化理論Ⅲ類を用いた地域特性の分析

熱環境からみた居住性能に関する地域特性を総合的に明らかにするため、数量化Ⅲ類による分析を行なった。分析に用いた因子は、表1に示す18因子である。計算結果から、相関係数の高い順に得られたI軸、II軸に関するカテゴリーの散布図を図7(a)に、住戸の散布図から得られた各都市の範囲を図7(b)に示す。カテゴリーの散布図によると、I軸はシェルター性能と暖房設備を表しており、負の領域に性能の良いカテゴリーがある。II軸は暖房設備以外の暖房形態を表しており、正の領域に暖房時間の長いカテゴリーや室温の高いカテゴリーがある。一方、各住戸の散布図によれば、ばらつきが大きく、東北地方では地域の差が明確ではないが、札幌が他の都市とは著しく異なっていることが明らかで、青森は比較的、札幌に近い分布を示し、府中は札幌とは対照的であることが判る。

結論

東北地方の住まいにおいて、冬の寒さの除去という点では居住性の向上が確実に進み、地域の違いが少なくなってきていることが確認された。しかし、一方で、居住者の生活行動に影響されやすいエネルギー消費を減らすことは難しく、環境負荷の少ない住まい方に関する一層の啓発が社会と居住者に対して必要と思われた。