1 序論

1.研究の背景と目的

日本のエネルギー消費は、3つに分けることができる。運輸部門、民生部門、産業部門である。特に民生部門は、第一次石油ショックが起さた1973年に比べ2007年度では、2.5倍と最も大きく増加している。民生部門のエネルギー消費を抑えることが急務と考えられる。

民生部門は、家庭部門と業務部門がある。家庭部門の内訳は約7割近くが、冷房、暖房、給湯なのである。ヒートポンプを利用した冷房や暖房にし、給湯にもヒートポンプを利用することで大幅なエネルギーの削減が見込めるのである。中でも地中熱を利用したヒートポンプは、外気温の影響を受けないため、1年中安定して熱源として利用することができるのである。

本研究では、地中熱ヒートポンプ(GSHP)3年間の冬期における熱的性能について、実際の住宅に設置したGSHPの実測と、コンピュータシミュレーションによって検討するものである。

1.2研究の方法

地中熱ヒートポンプが設置されている住宅(木造2階建て、延べ床面積226m²)の3年間のデータから電力消費量、採熱・放熱量、暖冷房量を調べ、電力消費量と暖冷房量から成績係数を求める。その成績係数の変化の要因を明らにする。また、地中熱ヒートポンプシステム性能予測プログラム「GroundClub」を用い効果分析を試みる。

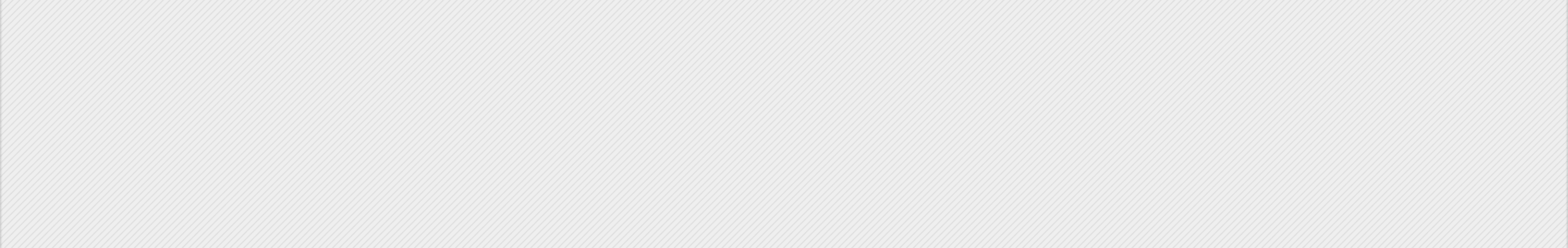

2 地中熱交換機と対象住宅の概要

対象住宅には、ボアホール方式の地中熱交換器を持つ地中熱ヒートポンプ(以下、GSHP)が設置されている。地中熱交換器は、住宅の西側外部に5m間隔で打設した深さ40mのボアホール3本を用いて、その中にそれぞれUチューブを挿入し、ヘッダーを介して熱源水を循環させるものである。図2.1に、地中熱交換機と住宅の概要を示す。住宅の暖房は、GSHPから得られる温水を用いたパネル暖房である。冷房もGSHPから得られる冷水を用いたファンコイルユニットによるが、これは居間のみで、その他の部屋はすべて通常のエアコンを用いて冷房している。

表2.1に、GSHPの仕様を示す。冷媒はR410Aであり、暖冷房時の成績係数はそれぞれ3.7,3.2である。また、1次側の熱源水も2次側の温冷水もブラインを用いており、それぞれ、エチレングリコールとプロピレングリコールの40%水溶液となっている。

3 実測結果

3.1 地中温の3年間の変動とGSHPの運転稼働率

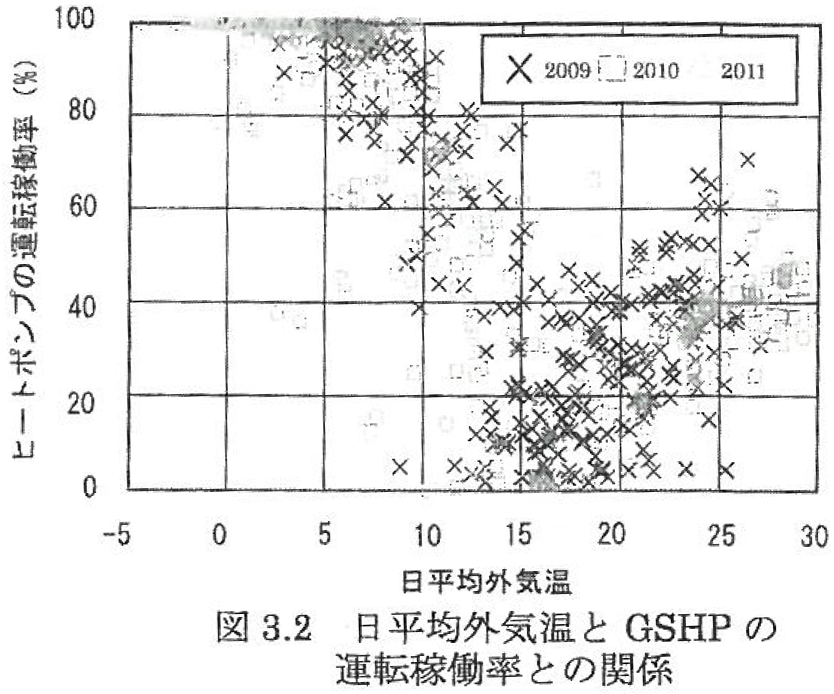

図3.1に、2009年から3年間の日平均外気温とボアホール付近の地中温の測定結果を示す。外気温は、概ね、1~2月にかけて–5~5°Cと低くなり、7~8月にかけて20~30°Cと高くなる正弦曲線を示しており、とくに、2010年の7月下旬から8月は前年より日平均値で約5°C高く、この夏が猛暑だったことがうかがえる。冬期についても2010年の方が若干低くなっている。この外気温変動に対して、深さ2mの地中温はピークが2ヶ月ほど遅れる曲線となる。深さ5mと10mの地中温は13~14°Cと一年中ほぼ一定で、年による違いはほとんどなかった。

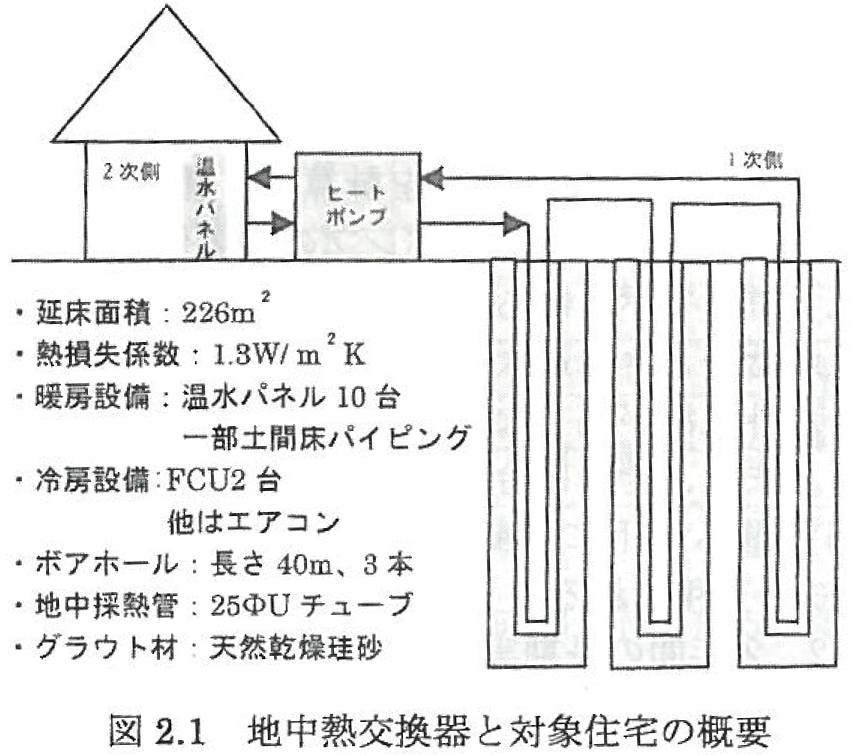

図3.2は、3年間にわたるGSHPの1日あたりの運転稼働率を日平均外気温との関係でみたものである。暖房運転時は、とくに外気温が5°C以下であれば稼働率はほぼ80%以上で、100%(終日運転)の日が多くなるが、外気温が10°C以上では80~0%までばらつきが大きくなる。

一方、冷房運転時は、全体として外気温が高くなるほど稼働率は大きくなる傾向を見せるものの、ほとんどが50%以下となっている。これは、外気温が下がる夜間の運転停止を含めて、猛暑であった2010年の日中でも運転の発停が頻繁に起こる日が多かったことを示している。

3.2 冬期6日間の各部温度変動および熱量の変動

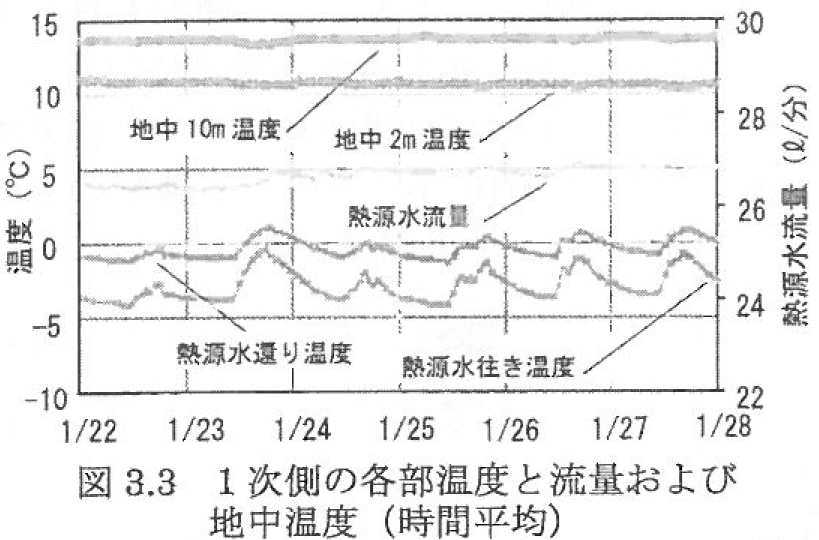

図3.3に、2009年1月の6日間の地中温度、1次側循環水(熱源水)の往き還り温度および流量の変動を示す。いずれの値も時間平均値である。熱源水流量は、26.5~270/mihでほぼ一定であり、Uチューブ1本当たり約99/min(流速0.3m/s)のブラインが流れていることになる。また、熱源水温度はほぼ1日周期の上下変動を繰り返しているが、これは外気温の影響が大きいと思わ型る。GSHPの蒸発器からの冷放熱を受けた-4~0°Cの熱源水は地中に入り、それより1~3°C高い温度でGSHPに戻ってくる。このときの地中温度は、地中2mでは11°C、地中10mでは13°Cであった。

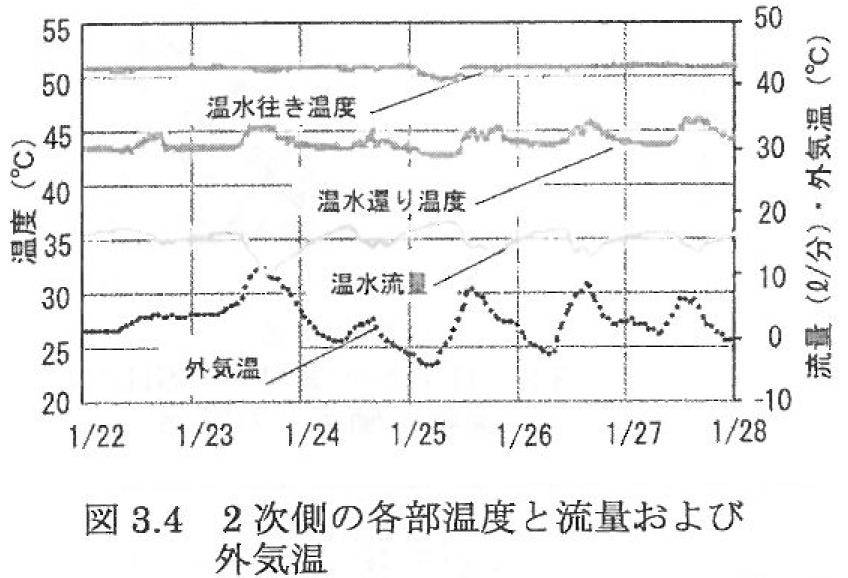

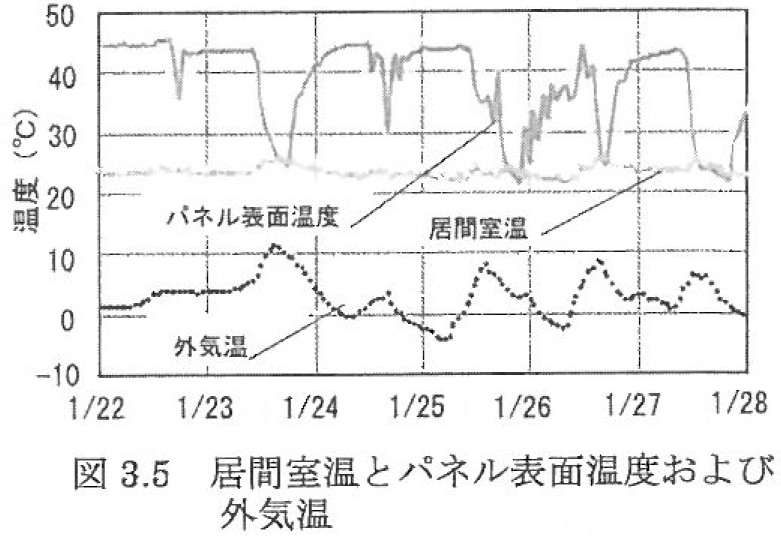

図3.4は、2次側循環水(温水)の往き還り温度と流量および外気温の変動を示したものである。温水は、各室内に設置してある10台のパネルに51°Cで供給され、各部屋を暖房して43~46°Cで還ってきている。また、流量の方も10~189/mmと変動している。この流量と還り温度は、外気温が高くなると流量が小さく還り温度も高くなっており、明らかに外気温の影響を受けている。このときの室温および暖房パネル表面温度は、図3.5のとおりである。室温は22~26°Cとやや高めで安定しているが、外気温の影響で室温が高くなると温水流量が制御され、パネル表面温度が42°C前後から22°C前後まで急降下していることが見て取れる。

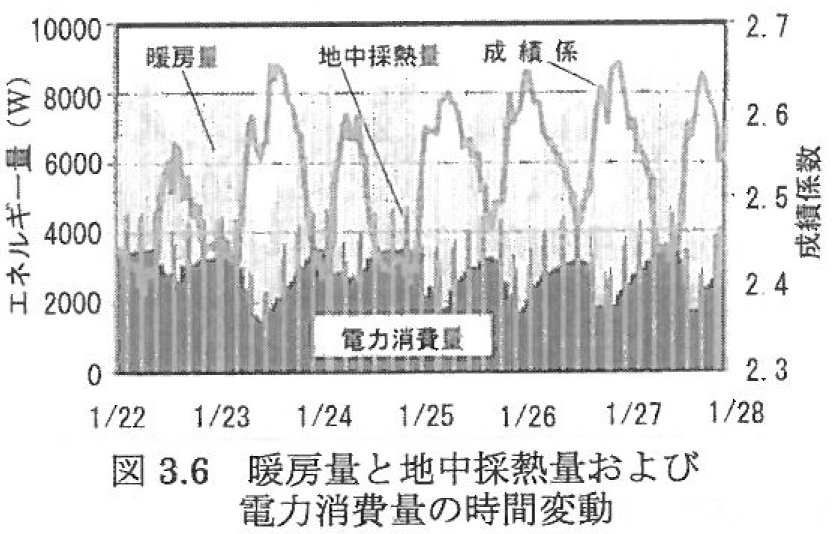

図3.6は、循環水往き還りの温度差と流量からそれぞれのエネルギー量(1次側は地中採熱量、2次側は暖房量)を計算し、電力消費量(GSHP圧縮機と循環ポンプの合計値)の測定値と併せて示したものである。暖房量は、外気温が低いときに最大で8000W以上と大きくなり、外気温が高くなると3700Wまで小さくなる。また、それに合わせて、地中採熱量と電力消費量も上下に変動している。成績係数は約2.6と見積もれる。

3.2 2年間の長期実測結果

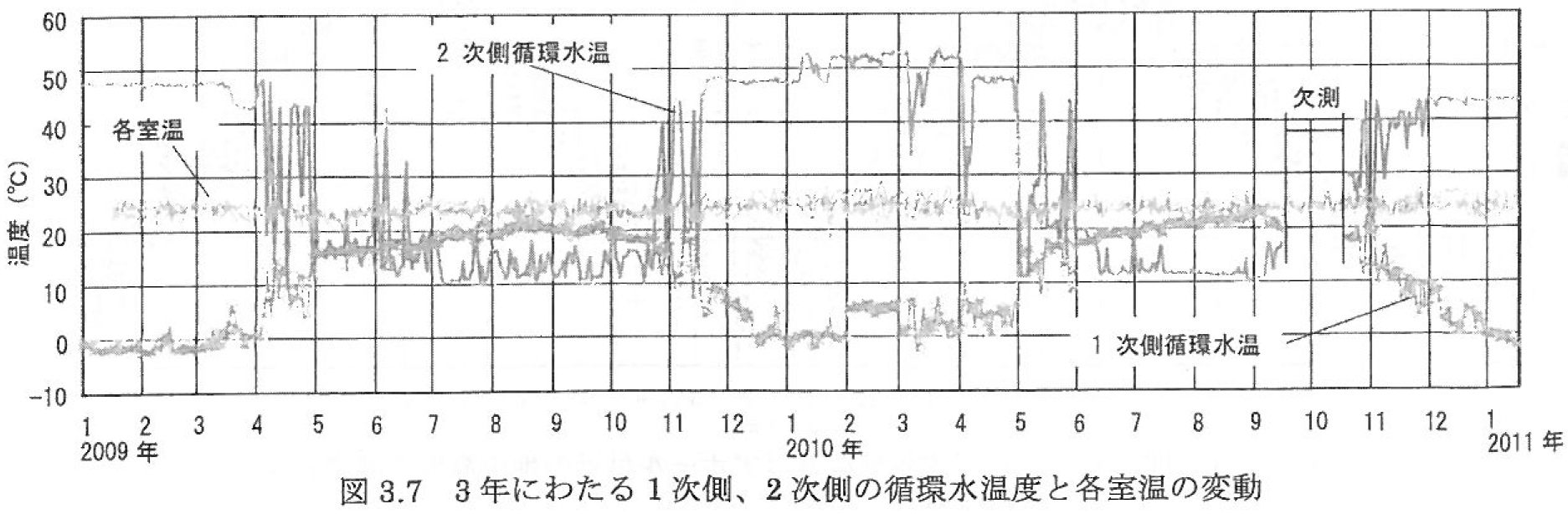

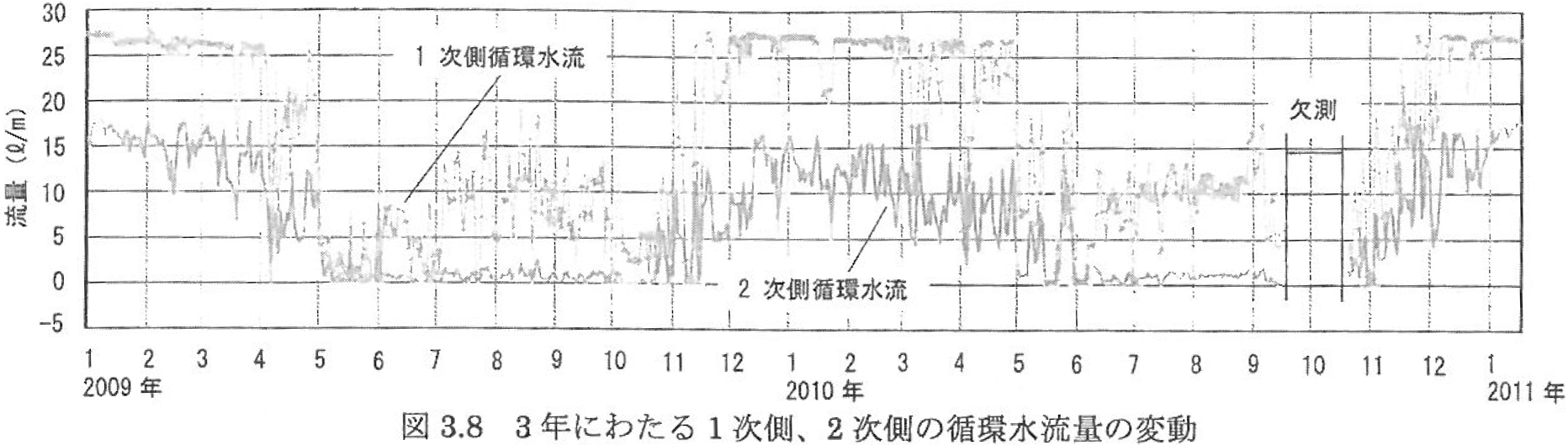

図3.7,図3.8に、それぞれ、1次側、2次側の循環水温度と各室室温、および循環水流量の2年間の変動を示す。いずれも日平均値であり、循環水温度は往き還り温度の平均値である。冬期の1次側熱源水は、2009年は、0°C前後、26l/minで推移しているが、2010年は流量の変動が温度に影響を与えて、温度が0°C前後から8°Cまで変化している。一方、2次側温水は、2009年は、47°C、15l/min前後であるが、2010年は1月からほとんどの日が、50°C以上と高くなり、流量も5~15l/minと変化が大きくなっている。温水温度が高いのは、この住宅が見学客用のモデル住宅だからであろう。室温はいずれの年も23~24°Cで、どの部屋も十分暖かい。

夏は、5月頃から1次側の温度が20~25°Cと高くなり、2次側の温度が10~15°Cと低くなる冷房モードとなる。これが10月頃まで続く。しかし、この期間を通じて2次側の循環水流量の働きは大変小さいものであったことが見て取れる。それにもかかわらず、各室温は22~26°Cと冷房されている温度を示しているが、これは、居間以外の各部屋に設置されている通常のエアコンにより、この住宅の冷房負荷が十分まかなわれていたためであろう。

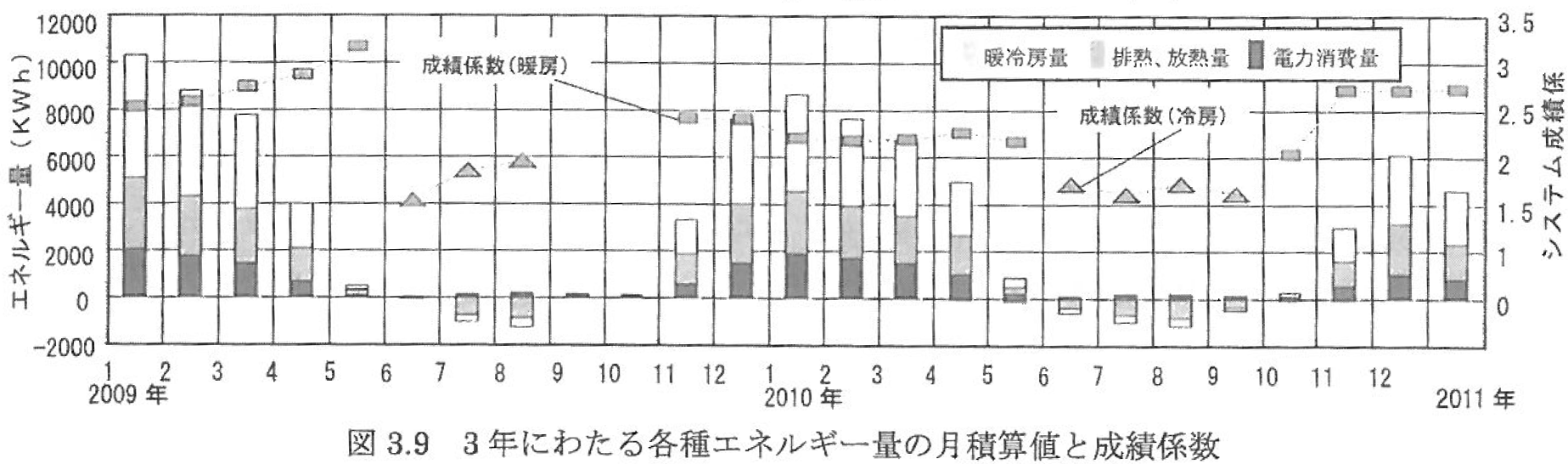

図3.9は、暖冷房量、地中採放熱量、電力消費量と成績係数の2年間の変動をそれぞれ月積算値および月平均値で示したものである。暖房期間は、いずれの年も、11月頃から4月頃までで、11月と4月は端境期となる。暖房量は、外気温の影響を受けて、1月が最大となる凸型の変化を示しており、地中採熱量と電力消費量もそれに追随している。2009年1月でみれば、暖房量は5220kWh、地中採熱量は3040kWh、電力消費量は2070kWhであり、エネルギー保存則もほぼ成立していることが分かる。暖房期は50/min以下で、このGSHPの冷房としてのシステム成績係数(電力消費量には循環ポンプの分も含んでいる)は、2009年は1月(2.5)から4月(2.9)にかけて上昇している。これは妥当である。しかし、2010年は、逆に12月から4月にかけて下降する傾向を示した。しかも成績係数は2.3以下と小さいものであった。これは、2年目ということで地中土壌の熱的能力の劣化も考えられたが、それよりも2次側温水温度が高いことにその原因があるのではないか。

3.4 暖房期における2次側温水温度および1次側熱源水温度と成績係数の関係

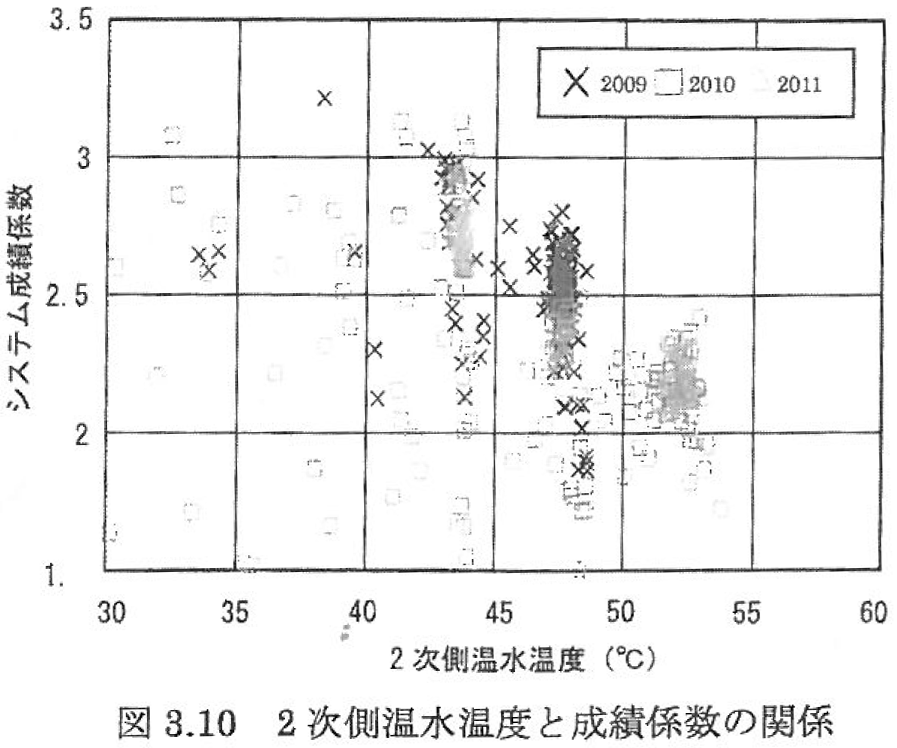

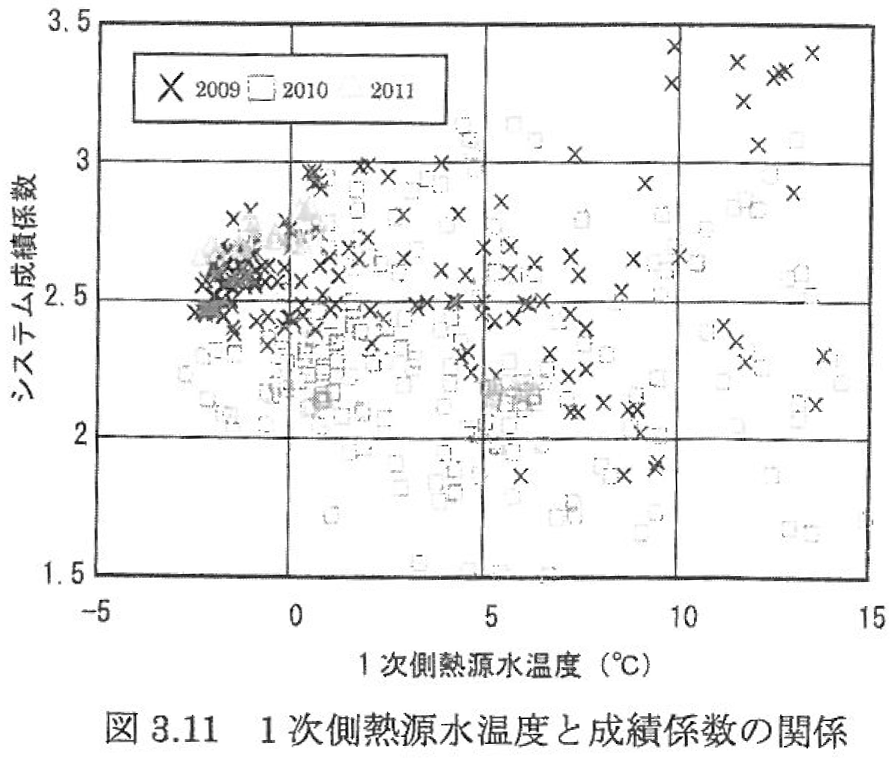

前項の考察から、2年間の暖房期間における日平均値を用いて、温水温度および熱源水温度と成績係数の関係を調べてみた。それを、それぞれ、図3.10,図3.11に示す。いずれもばらつきが大きいが、成績係数は、2次側の温水温度が高くなると小さくなる傾向があると言ってよいであろう。これは、過度の暖房は効率を落とすということを示唆している。1次側の熱源水温度の方は、-2.5~10°Cの範囲に2~3の成績係数が集中しており、両者に顕著な関係を見出すのは困難であった。

4 シミュレーションによるGSHPの効果分析

シミュレーションは、実測では分析できない検討項目を計算によって推定しようとするものである。表4.1に、分析の対象としたGSHPの因子と水準を示す。標準タイプを実測対象条件とし、因子と水準を一つずつ変化させたシミュレーションを行った。

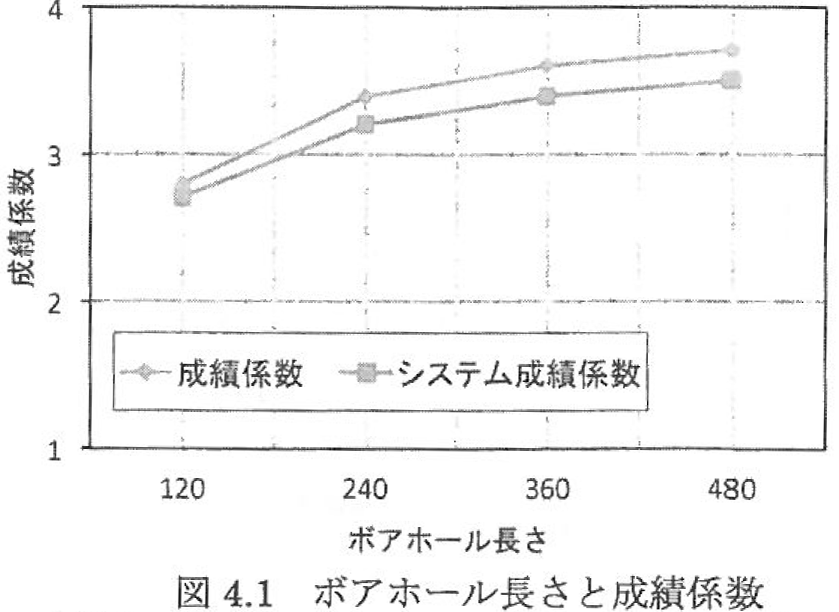

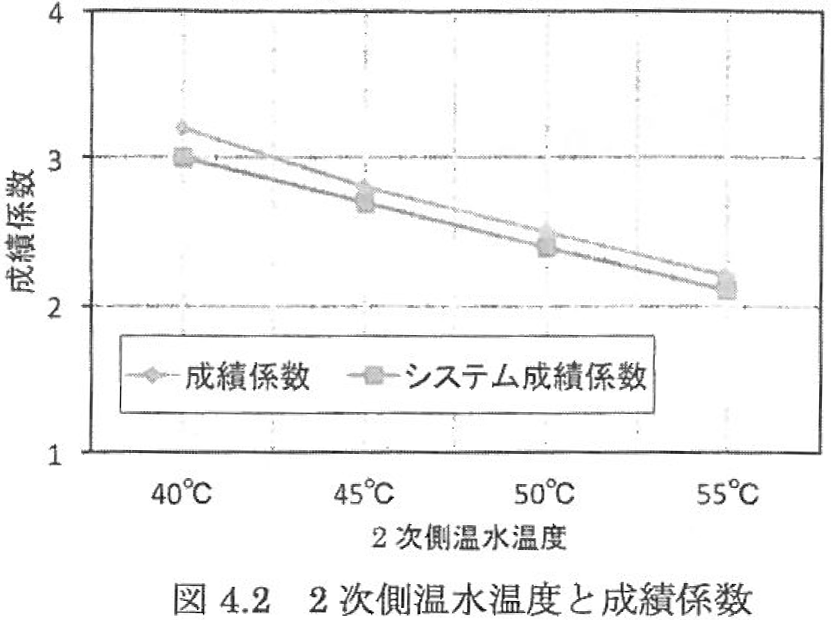

図4.1に、ボアホールの長さを変化させたときの成績係数を示す。ボアホールが長くなるほど、ボアホールと地中土壌との伝熱面積が増え、成績係数は上昇する。しかし、その上昇の程度は、長さが長くなるほど減少し、長さが4倍になっても成績係数の伸びは1.4倍に留まっている。なお、図中のシステム成績係数とは、GSHP本体以外(循環水ポンプなど)に必要となる電力消費量も含めた値である。図4.2は、2次側温水温度を変化させたときの結果である。温水温度が高くなるほど成績係数は小さくなり、過度の暖房は効率を下げるという事が明らかになった。温水による輻射暖房を考える場合は、2次側温度を抑える事が望ましいと言える。

4. 結論

3年間にわたるGSHPのデータの調査をした結果、冬季における成績係数の熱的性能について重要な見解を得ることができた。それは、2次側温水温度と成績係数には密接な関係があるということである。1側熱源水と成績係数にも同様な結果が見られると期待したが、顕著な関係は見出すことはできなかった。

また、日本ではGSHPの需要が少なく未だに高価なシステムである。しかし、コストだけで考えるのではなく環境性や快適性など多角的に見ることが大切だと考える。

あとがき

本実測を行うに当たっては、石川先生や石川研究室の皆さん、スモリエ業(株)、森永エンジニアリング(株)東北営業所、サンポット(株)、東北電力(株)お客様提案部の各位より多大なご支援とご協力を頂いた。ここに記して深甚なる謝意を表する次第です。

参考文献

1)石川善美:仙台市の住宅に設置された地中熱ヒートポンプシステムの性能評価に関する実測、日本建築学会大会、2009年8月

2)石川善美:同その2、日本建築学会大会、2010年9月

3)石川善美:仙台地域における住宅用地中熱ヒートポンプシステムの適用可能性に関する実測、空気調和・衛生工学会大会、2010年9月

4)鎌田祐次、石川善美:仙台市の住宅に設置された地中熱ヒートポンプシステムの性能評価に関する実測その3、日本建築学会大会、2011年8月

5)北海道大学地中熱利用システムエ学講座:地中熱ヒートポンプシステム、オーム社、2007年.

Concept

日々技術が進歩する現代において、鉄道車両も共に進化している。ごく稀に車いす等を利用する乗客を見かける。その人には駅員が付き添い、補助を受け、電車を利用している。その光景を見て、自分が車いすの立場で、電車を利用する度に駅員を呼ぶ場面を想像すると、少々利用しづらく、また申し訳ない気持ちになる。先行研究では主に乗降ドアの構造を改良し、スロープを設ける形でバリアフリー化を図ったが、既存車両の改良で、鉄道車両の作りを大胆に変えるものではなかった。そこで、本研究では、多くの人が利用する鉄道車両について車いすを中心に、特に障害を持つ人々の利用も考えた車両の乗降の視点から考え、もっと気軽利用する事ができるようになることを目的とする。

Works ① 車いすによる移乗体験

国内の鉄道において、最もバリアフリー化が進んでいると考えられる万葉線および富山ライトレールで、現在どの程度バリアフリー化が進んでいるのかを、間近に見知る必要があることと、自分自身が車いす利用者の立場になり被験者として実体験する必要があると考え、移乗体験を行った。

体験結果

●万葉線は新型車両を積極的に導入しているが、駅等の施設整備が整っていない。

●新型車両内部に関してはバリアフリーがほぼできている。

●富山ライトレールは車両・駅施設共に共通的な設計がなされ、ほぼバリアフリー化が成されている。

●日本で一番進んでいると考えられる富山ライトレールでも車いすによる自力での乗降はできなかった。

●『バリアフリー』とは車両だけでなく、駅やその周辺の整備も重要である。

Works② 段差と隙間に関する実験

実験計画

体験や調査を踏まえて、どの程度の段差であれば、乗り越えることが可能なのか?もしくは乗り越えることが全くできないのか?その具体的数値を確かめるため、実験による検証を行った。

実験セットの制作

2枚のベニヤ板にL字アングル材を用いて固定し、片方をホーム、もう片方を車両と仮定した。車両側は縦向きのL字アングルを四隅に取り付け、段差高の増減をmm単位で変更できるように制作した。

実験内容

実験内容はシンプルで、実験セットのホーム側に置いた車いすに乗り、適宜設 けた段差と隙間を乗り越えることができるかどうかを確かめる。

実験条件

段差高については、仙台近郊で使用されている在来線車両のホームから車両床面 までの段差が最大160mmであることか ら、10mm~160mmまで、隙間は車いすキャスターサイズの限界値を考慮して、10mm~120mmの範囲で10mm毎に変 化させた。

被験者

私自らが被験者となった。私自身が筋力障がい者であるため、他の健常者よりも握力等の筋力が低いことから、高齢者など、体力的弱者と同等の結果が得られる ものと判断したからである。

実験結果

実験の結果、自らの限界値は隙間は最大60mm、段差高は最大20mmという結果 であった。以上のこのことから、ホームと 車両の隙間は車輪の直径より小さいものであれば良いことが分かった。

Works③ 車体の揺れに関する調査

多くの鉄道車両は乗り心地を良くするため、空気バネ式の台車を装着して走行 ているが、反面、乗降場(駅)では、人の移動 による左右の揺れの発生は否めない。そこで実際の鉄道でどの程度の揺れが発生し、これが車いすなど交通弱者の移動へ どの程度の支障があるのかを検証した。

調査箇所は車体の揺れを観察でき、かつ、分かりやすい結果が得られる駅として仙台駅地下ホームを選定。

調査方法は、ホームで固定カメラを設置。列車の到着から乗降、発車までの一連の流れをビデオで収録し、映像で、どの程度の揺れが発生しているのかを分析した。

結果、画面上では、約2mmの車両の沈降が認められた。これを実数値に換算するため、車体のビート幅を実測。画面上で確認できた沈降を車両のビート幅(330mm)を元に実数値に換算したところ、約26.4mmの沈降幅が発生していることが算出できた。

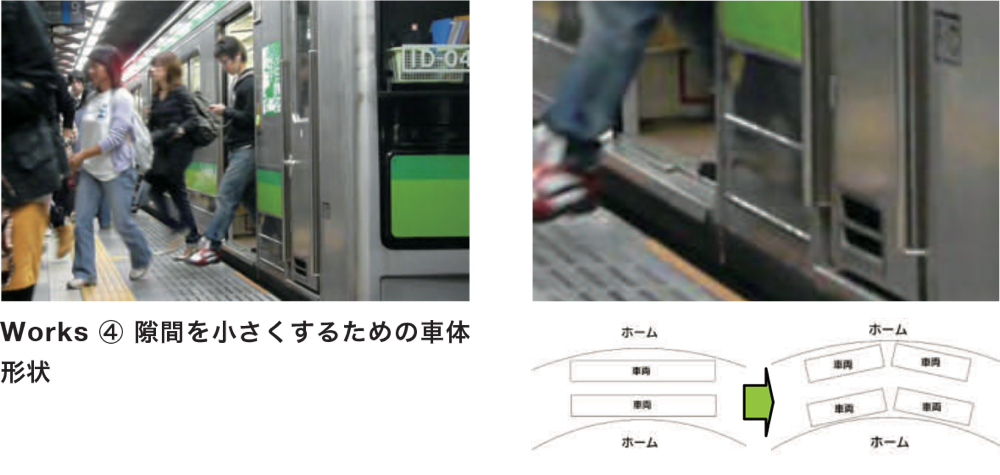

Works④ 隙間を小さくするための車体形状

現在の在来線を走行している車両は、1両20mの長さで設計され、仙台近郊では4~6両連結して運行している。しかしこの長さでは、曲線部のホームに停車した際、大きな隙間が発生してしまう。普通鉄道構造規則によれば、ホームを設置できる最小曲線半径はR400で、仙台近郊ではJR仙石線の福田町駅が該当した。一方、富山ライトレールでは、2車体連節での車体長が18400mmで、通常よりも小ぶりの車体長と言える。また、富山ライトレール線は、ほぼ同一の規格で直線区間にのみ配置されているため、先の体験で、もう一歩という結果が出たが、このシステムを仙台近郊へ応用しようと考えるとデメリットが多い。例えば輸送力で富山ライトレールの1車両あたりの乗車定員は80名であるが、仙台近郊の車両は1車両辺り130名強。これが4~6両連結されて1列車が構成されるので520~780名が1列車の定員となる。これだけの需要を富山ライトレール式の車両でまかなうには限度があると考えられる。

では実際に、どの程度の隙間ができるのか、尺図を用いて算出したところ、R400のホームに20mの車両が停車した場合、車端部での開きは300mmという結果になった。単純に計算すれば、車両の長さを半分とすればそれに伴い隙間も半減されていく。しかし、仮にこの隙間を60mm以内に収めようと考えた場合の車両長は4m以下としなければならず車両としての機能は欠如し、現実味がないものになってしまう。

したがって車両面からのスムーズな乗降をサポートするためには先行研究で提案したような電動式のスロープや現状のポータブルスロープを使うか、富山の事例のようなまちと一体的な総合デザインが必要になると考える。

ICTを利用した道具のデザインの課題

近年、Facebookやmixi、twitterなどICT(Information & CommunicationTechnology)を利用した道具が生活の中に多く取り入れられるようになってきた。これまでの多くの道具は、家具や食器などに代表される身体的な支援を行う道具が多く、その道具がどのような機能でどのような支援するものなのか一見すればわかるものであった。

しかし、ICTを利用した道具はコンピューター端末内部に存在するため、外見からその道具の機能を見極める事ができない。これらの道具は、自然の力学的な法則に制約されず、デザイナーやプログラマーによって自由に創造されるため、使い手・ユーザーにとってその道具の使い方や機能を理解することが難しくなっている。さらに、道具を開発する姿勢として、製品やサービスの開発は従来製品との違いに重点が置かれる事が多く、また、サポートする活動対象を一部分に絞る傾向がある。そのような開発がなされた場合、新しい技術によって生活を変化させることに主眼をおき、また、活動の全体を考慮していない新製品が生み出される可能性が高いと考えられる。サポートする対象を絞り込み、変化を重視したデザインでは次のような問題が懸念される。

1)それまでにユーザーが培ってきた知識が活かせない

2)ユーザーにとって道具を導入するコスト(新しく学ばなければならないこと)が高まる

3)活動に適合しない道具になってしまう

このような問題を発生させないように、人々の活動に適合し、新しい技術や既存の技術を適切に組み込んだ道具のデザインプロセスが必要であると考える。

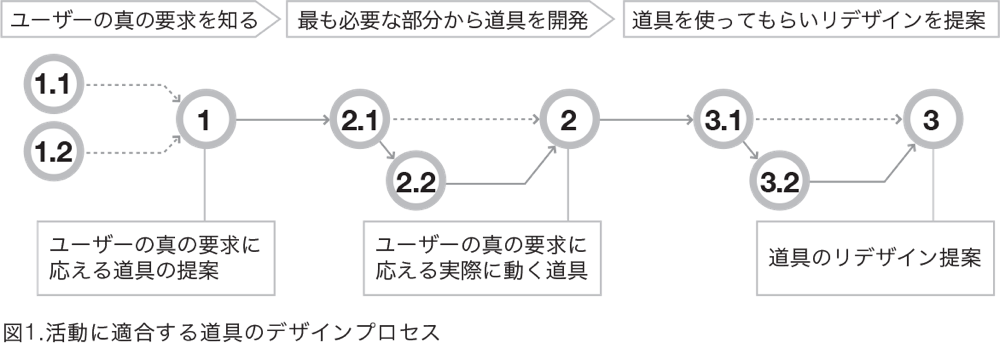

このプロセスには、3つの要点があり、これらは道具をつくるときには当たり前の要点でもある。それは、ユーザーの真の要求を知ること、実際に動く道具として道具をつくること、つくった道具を使ってもらい道具を改善することである。

1.必要となる道具を知る[ユーザーの真の要求を知る]

ユーザー自身やユーザーを取り巻く活動の全体像を理解することで、ユーザーの真の要求を知り、ユーザーや活動に必要な道具を知る。

1.1.Codesignによるユーザーの理解[ユーザーの活動への参加]

Codesignとは、対象とするユーザーの活動に参加し、ユーザーに直接会うことで、第三者の視点からユーザーやその活動を分析する手段である。ここでは、第三者の視点からその活動で発生している問題の発見やそこで活動しているユーザーのできることや経験的な知識の状態を知ることを目的としている。

1.2.APBD手法による活動の全体像の理解[APBD手法による活動の分析]

APBD手法とは、5つの視点に分類して活動を書き出し、それらの視点を利用して活動をモデル化することで活動を記述的に分析する手法である。ここでは、活動の全体像を把握し、その活動で発生している本質的な課題の発見やその活動の理想の状態を構想し、活動のあるべき姿を導き出すことを目的としている。

2.つくるべき道具をつくる[実際に動く道具を最も必要な部分からつくる]

ユーザーの真の要求に応える道具の設計や計画を立て、つくるべき道具の全体像を把握し、最も必要な部分から開発する事で、効率的につくるべき道具をつくる。

2.1.道具に必要な機能や表現の設計と管理を計画[Plan]

道具の機能やUIの設計、必要なコンテンツ、開発に必要な技術や日程を計画し、つくるべき道具の全体像を構築する。

2.2.つくるべき道具の全体を把握し、つくるべき機能からつくる[Do]

道具に最も必要な機能から、なるべく本当に動くものとして開発する。そのため、CMS(コンテンツマネジメントシステム)など半分できあがったものを利用する。

3.つくった道具を使ってもらう[実際に動く道具を使ってもらいリデザイン]

実際に道具をユーザーに使ってもらい得た意見を元に道具のリデザインを提案。

3.1.つくった道具を使ってもらい、意見を抽出する[Check]

ユーザーに道具の使い方を講習する講習会などを開催し、実際に道具を利用してもらい、道具の機能や表現の良し悪し、コンテンツの適切性などを確認する。

3.2.抽出した意見を元に、道具をリデザインする[Action]

3.1で得られたユーザーの意見を元に、道具の機能や表現、コンテンツのリデザインを提案する。

TOP

本デザインプロセスを実施することで、地域コミュニティの情報共有活動において道具で支援すべき重要な要素を見出すことができた。それは、地域コミュニティの運営者の運営に対するモチベーションを低迷させないことである。

そのために、地域コミュニティ運営者の活動が地域住民に広く認知されるように、活動を可視化することを提案した。それを実現するために、いつでもどこからでも地域の活動に関する情報(図3〜6)が閲覧できる滝町内会ホームページを開発した。

また、情報リテラシーの高いわけではない地域コミュニティの運営者自身がこのウェブサイトの活用や管理を行うためのサポート、ウェブサイトなどを運営するモチベーション向上をサポートするために3つの支援を行なっている。

1.ウェブサイトの活用方法

ウェブサイトへ情報を配信するための投稿フォーム(図7)や操作方法に関するマニュアル(図8)、それらを使って情報を配信してみる講習会(図9)を開催することで、ウェブサイトへ地域情報を配信して、ウェブサイトを活用していくための方法を支援している。

2.情報の配信者や配信した情報の管理

ウェブサイトへ情報を配信できるメンバーを限定するためのログインCD(図10)やウェブサイトへ掲載した情報の編集や削除を行なうためのページ(図11)を作成した。

3.モチベーションの向上

ウェブサイトを管理するメンバーのモチベーション向上を狙い、ウェブサイトの訪問者を数字化するアクセスカウンター(図2右上部分)を設置した。