くらしのデザイン実習Ⅰ 栗駒山麓フィールドワーク

10月18日(土)に「くらしのデザイン実習Ⅰ」の学外研修として、栗駒山麓ジオパーク(宮城県栗原市)でフィールドワークを行いました。

ジオパークは、大地や地球を意味する「ジオ(Geo)」と公園を意味する「パーク(Park)」を組み合わせた言葉です。日本ジオパーク委員会で認定された「日本ジオパーク」は48地域あり(2025年10月現在)、今回訪れた栗駒山麓ジオパークもその1つです。平成20(2008)年の岩手・宮城内陸地震で栗駒周辺も甚大な被害を受け、とくに荒砥沢では日本最大規模の地滑りが発生しました。栗駒山麓ジオパークはこの災害をきっかけにはじまり、平成27(2015)年に日本ジオパークに正式認定されました。現在、「保護・保全」・「教育」・「持続可能な開発」の3つを柱に、栗原市全域の地質や景観などを楽しみ、学べるような取り組みがなされています。

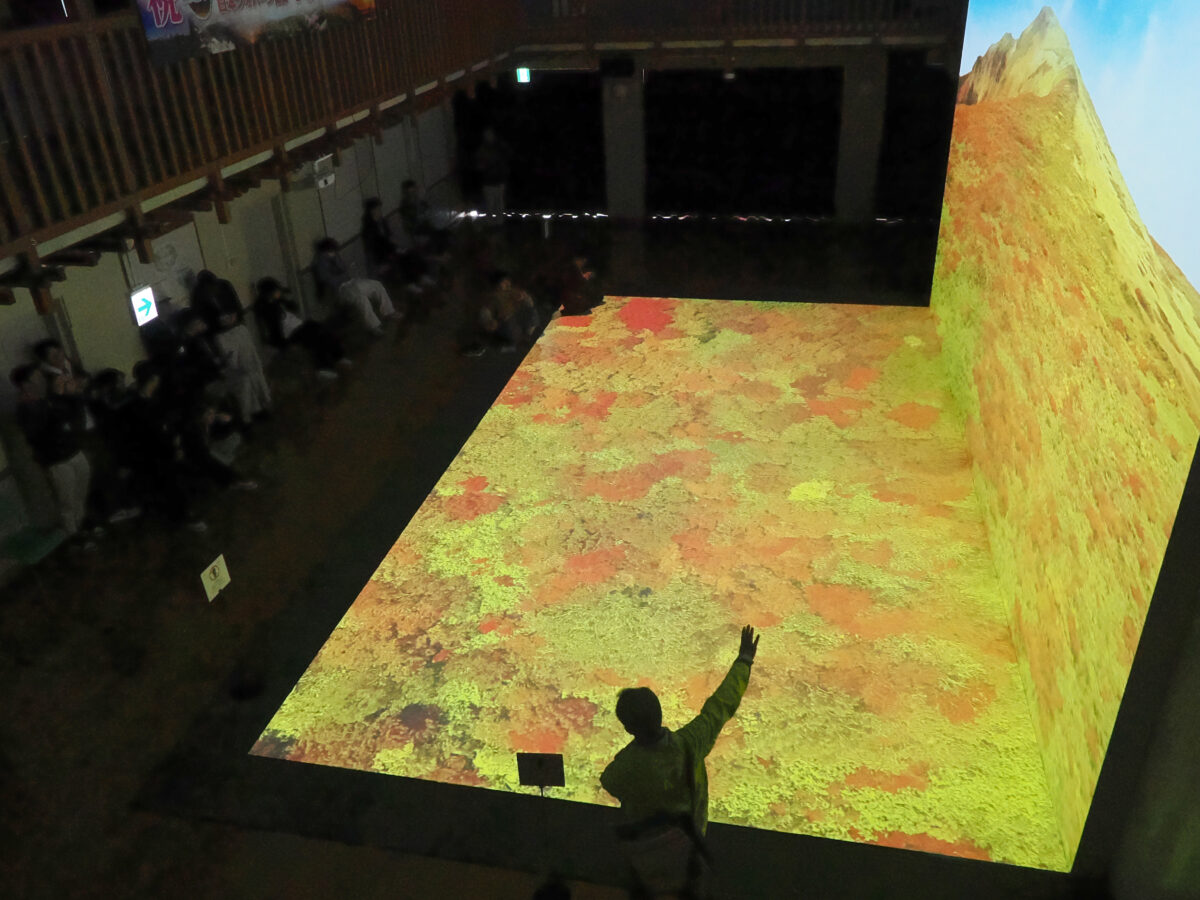

最初の見学地は、栗駒山麓ジオパークの活動拠点施設である「栗駒山麓ジオパーク ビジターセンター」です。当日は専門員の武田さんより栗駒山麓ジオパークの概要をお話いただいた後、ジオガイドの平塚茂樹さん・実千枝さんと共に館内を見学しました。また、今回ガイドのお2人にはビジターセンターを含めて3カ所のジオサイトをご案内いただきました。

次に訪れたのは「細倉マインパーク」です。昭和62(1987)年に閉山された細倉鉱山の跡地を整備し、観光施設として活用されています。777mある坑道を歩きながら、実際に使用された機器や採掘現場の再現展示を見学しました。ちなみに、昨年放送された民放ドラマの舞台にもなった長崎県の端島(軍艦島)などは炭鉱。つまり石炭の採掘場として有名ですが、細倉鉱山では主に亜鉛・鉛などの鉱物資源が採掘されていました。江戸時代には仙台藩により開発され、「細倉當百」という地方貨幣も発行されていたそうです。史学、地理学などさまざまな観点から学びの多い場所でした。

最後に「伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター」を訪れました。 伊豆沼・内沼は渡り鳥の飛来地として知られており、とくに日本に飛来するマガンの9割が当地に集まるそうです。施設2階のビューラウンジから伊豆沼を眺望することができ、私たちが訪れた夕方には、ちょうどねぐら入りする野鳥たちが集まり始めていました。これから冬にかけてマガンやハクチョウの越冬地としても利用されます。

茂樹さんの「渡り鳥などは少し環境が変われば、あっという間にいなくなってしまう。いま当たり前にあるものを当たり前と思わず、意識を向けたり大切にしたりしてほしい」という言葉が印象的でした。

フィールドワーク当日が稲刈りの時期と重なり、道中バスの窓からいくつも「ほんにょ」を見ることができました。ほんにょは、刈り取った稲を乾燥させる方法のひとつで、写真のように棒に稲束を掛けて重ねます。栗駒・一迫・金成地区などで見ることができ、栗原市のマスコットキャラクター「ねじりほんにょ」のモチーフにもなっています。米どころに広がる、実りの秋らしい光景でした。

今回参加した学生たちは皆、それぞれの施設で熱心にメモや写真をとったり、ジオガイドのお2人と積極的に交流をしているようすでした。教室での学びとは違った経験をとおして、彼らにとっても”実り”の多い研修になったのではないでしょうか。

非常勤助手