くらしのデザイン実習Ⅰ 福島フィールドワーク

11月1日(土)に「くらしのデザイン実習Ⅰ」の学外研修として、福島県沿岸部地域(大熊町、富岡町、双葉町)でフィールドワークを行いました。

最初に訪れたのは大熊町の大野駅西交流エリアです。大野駅周辺は、かつて商店などが並ぶ大熊町の中心地でした。震災による全町避難で途絶えてしまった賑わいを取り戻せるよう、駅西側を整備して今年3月にオープンしたのが産業交流施設「CREVAおおくま」と商業施設「クマSUNテラス」です。「CREVAおおくま」には貸しオフィスや多目的ホール、「クマSUNテラス」には飲食店や交流スペースなどがあり、町民・来訪者、仕事・観光などさまざまな立場や目的の人が交流できるような空間設計がされています。当日は「大熊町ふるさとまつり2025」が開催され、多くの来場者で賑わっていました。

また、「CREVAおおくま」内には「中間貯蔵事業情報センター」が併設されており、中間貯蔵施設の概要や最終処分に向けた取り組みを知ることができます。今回は中間貯蔵事業情報センターの方のご案内で、中間貯蔵施設のうち大熊町エリアをバスで見学させていただきました。

中間貯蔵施設は、震災後の除染作業で発生した除去土壌や廃棄物を一時的に貯蔵するための施設です。大熊町エリアと双葉町エリアを合わせた総面積は約16㎢に及び、震災以前は住民の生活の場でした。ガイドの方は浜通り地域のご出身で、震災当時も普段の生活をされていたそうです。住み慣れた土地を離れること、当たり前にあった“日常”が突然奪われること…。お話を聞きながら、中間貯蔵施設がある場所は単なるスペースではなく、かつての暮らしがあり、日常の時間があり、それらを手放さざるを得なかった人々の思いの上に在ることを改めて感じました。震災から14年以上が経ち、少しずつ記憶の風化が進み、震災を体験していない世代も増えてきました(それらは、けして悪いことではないかも知れませんが)。当地では2045年までの県外最終処分、そしてその先の町民の暮らしに目を向けながら、現在進行形の課題として中間貯蔵事業に取り組まれています。「まずは中間貯蔵事業や福島の現状に興味を持ってほしい」「偏見や風評ではない、正しい情報を届けたい」そして「正しく知って、正しく怖がってほしい」と語った言葉の重みを感じました。

大野駅西交流エリアで昼食をとった後は、富岡町中心部へ移動し、2班に分かれて「東京電力廃炉資料館」と「とみおかアーカイブ・ミュージアム」をそれぞれ見学しました。

私は今回、「東京電力廃炉資料館」の見学に同行しました。この資料館はもともと原子力発電の広報施設でしたが、震災後は原子力事故の記憶と記録、反省と教訓を伝える施設として運営されています。原発事故の経緯や現在の状況などがわかりやすく展示されており、「お詫び」「反省」「責任」といった言葉が繰り返し用いられていたのが印象的でした。

「とみおかアーカイブ・ミュージアム」は「複合災害を地域の歴史に位置づける」を館の目標に掲げ、富岡町の成り立ちや特徴、震災による変化などを展示しています。また、震災で被災した資料を多く収蔵・公開しており、博物館施設としては珍しく収蔵庫エリアを見学することもできます。

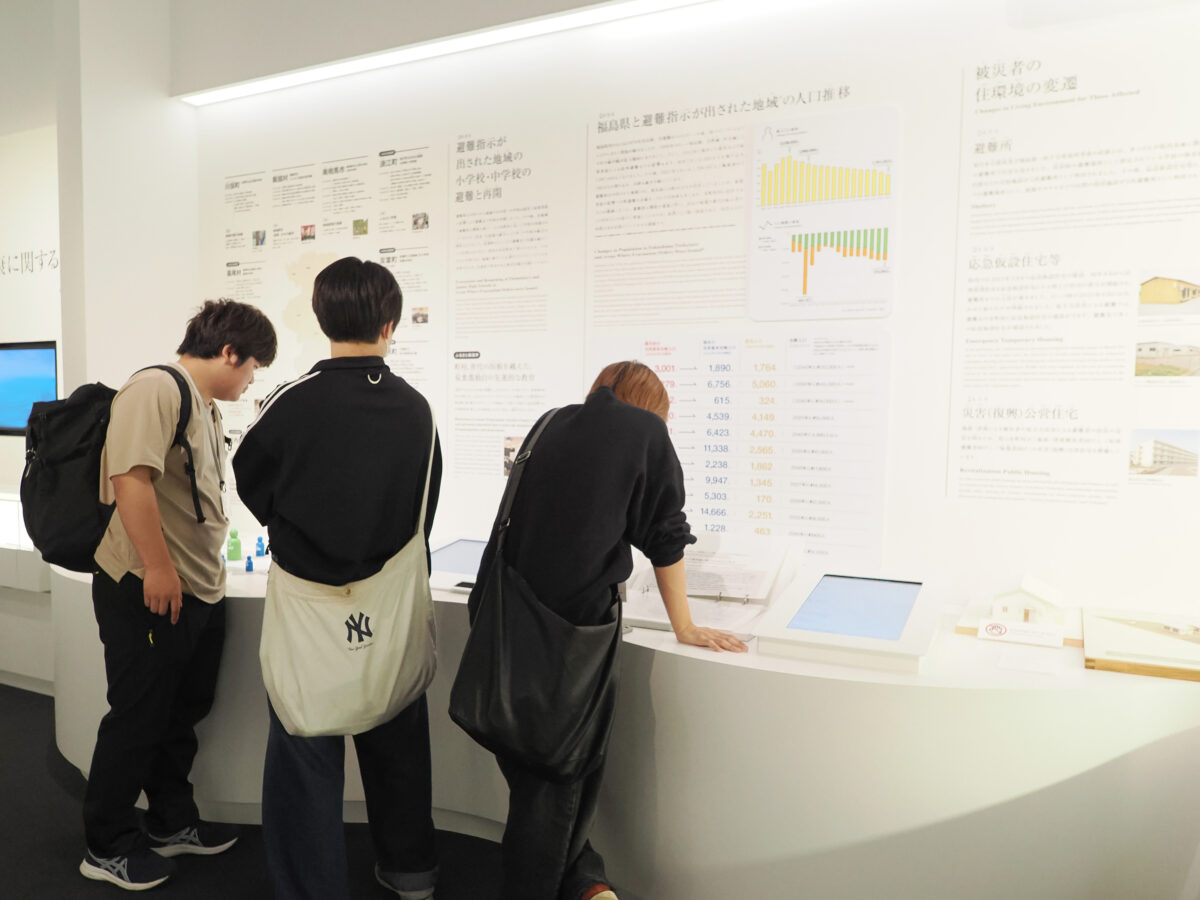

最後に双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪ねました。館内では、震災時に福島県で起きた地震・津波・原発事故などの複合災害の実態と、復興のあゆみを展示しています。豊富な映像コンテンツや実物資料から、震災を体験していない方にも震災当時の状況や被災された方々の心情が伝わるような工夫がされていると感じました。伝承館は今年9月に開館5周年を迎え、さまざまな関連イベントも開催されたそうです。

隣接する「双葉町産業交流センター」は貸しオフィスや飲食店などを有する複合施設で、大野駅西交流エリア同様に、人々の交流の拠点としての役割を担っています。1階のお土産屋「サンプラザふたば」では、双葉町の縁起物「双葉ダルマ」や福島県沿岸地域の地場産品なども販売されていました。

今回フィールドワークを通して、当地の変化を知るとともに現在も多くの課題があることを改めて感じました。毎年3月11日が近づくと各地で震災関連のイベントが催され、テレビでは特集番組が組まれます。そうしたものに触れることは大切ですが、それだけで、震災について知ったつもり、向き合っているつもりになってはいないだろうか。災害は一瞬の間に大きな爪痕を残しますが、その”一瞬“のあとにも長い生活があります。震災が変えた多くの方々の生活、今なお続く日常への影響について改めて考える機会となりました。

非常勤助手